2026/2/27

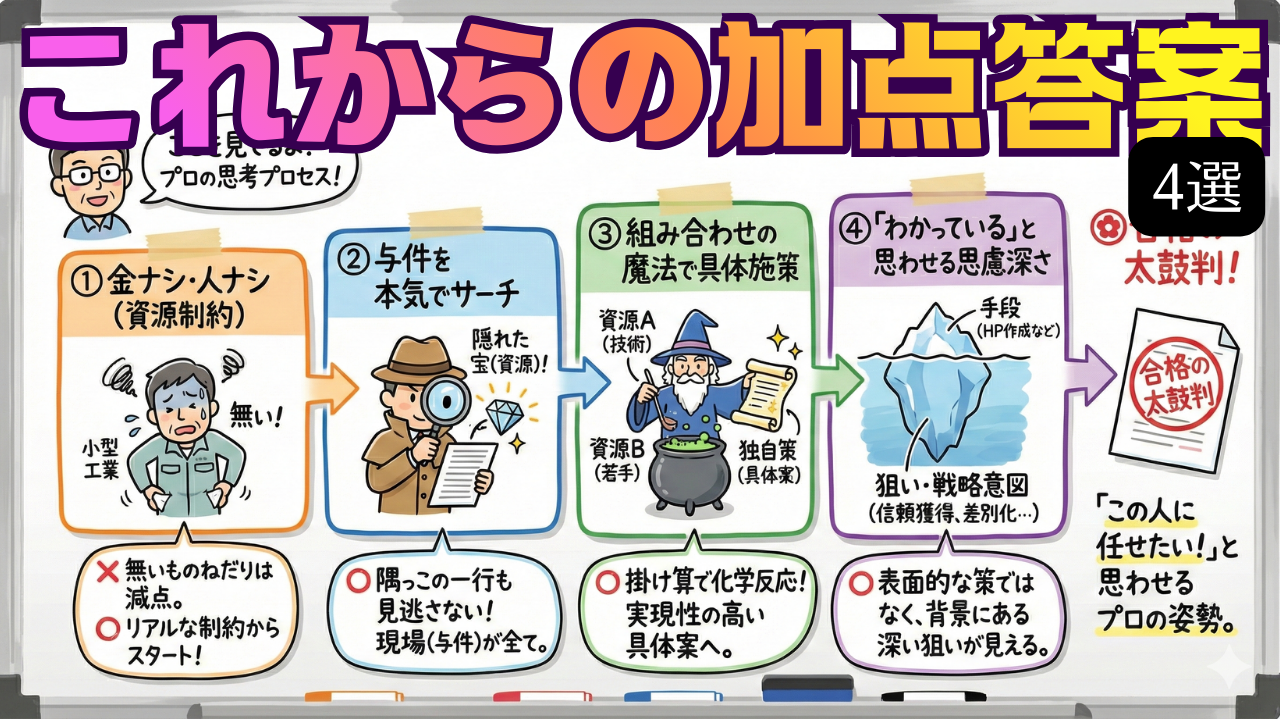

中小企業に資源が乏しいのは当然の前提です。「ない」と嘆くのではなく、限られた手札でどう戦うかという現実直視の覚悟が不可欠です。 大企業のような豊富な資源を前提とした戦略は「現場を知らない」と判断され減点対象になります。制約を出発点にすることがプロの第一歩です。 答えは全て与件文という「現場」に隠されています。探偵になったつもりで、隅っこに書かれた何気ない一行から「隠れた強み」を掘り起こしてください。 表面的な情報だけでなく、他の受験生が見落としがちな独自の資産を見つけ出す執念が必要です。与件文は宝の山だと ...

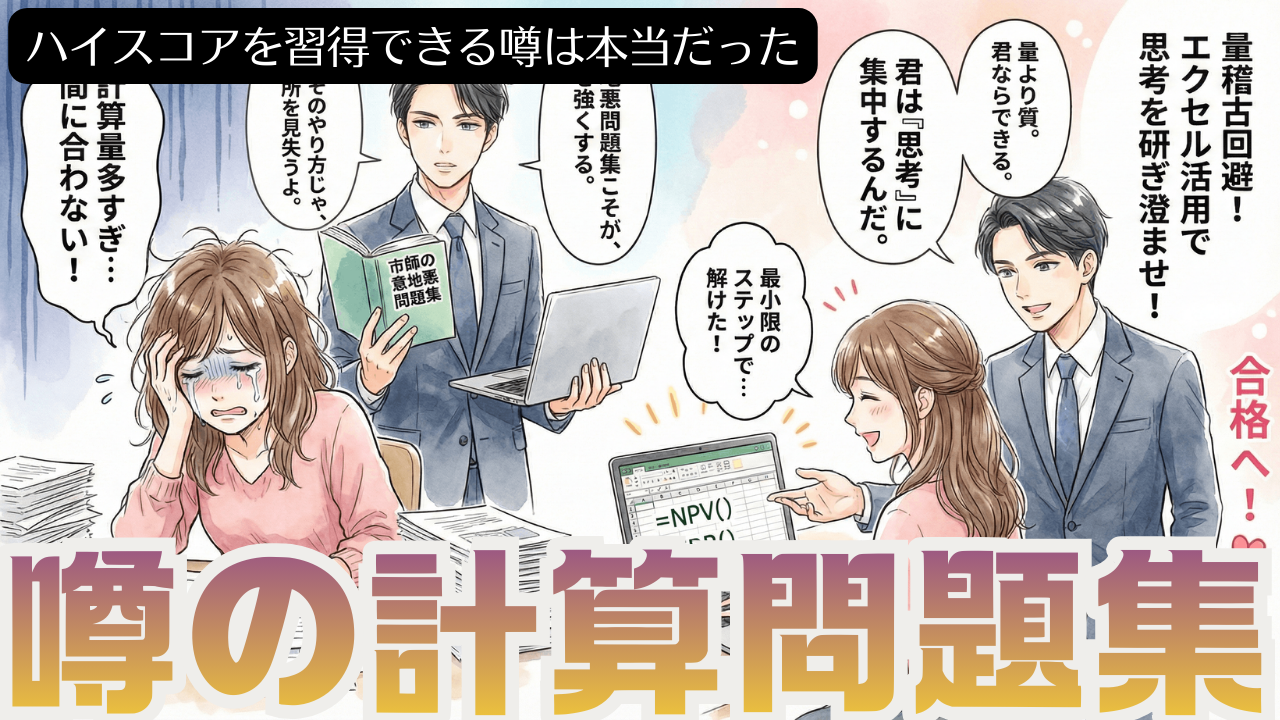

【噂のⅣ計算問題集を全問解いて全力検証】ハイスコアを習得できる噂は本当だった+α

2026/2/26

事例Ⅳ対策で陥りがちなのが、電卓を叩き続ける手計算による膨大な量稽古です。これでは計算作業に忙殺され、肝心の思考力を鍛える時間が奪われてしまいます。 複雑な計算プロセスを最小限に抑え、思考時間を確保することが合格への鍵となります。計算の海に溺れるのではなく、賢く泳ぎ切る術を身につけましょう。 市販の「意地悪」とされる難問こそが、実は本質的な理解を深めるための良問です。これらを避けていては、本試験で問われる応用力や現場対応力は身につきません。 難解な条件設定や複雑な数値処理を求める問題にあえて挑むことで、思 ...

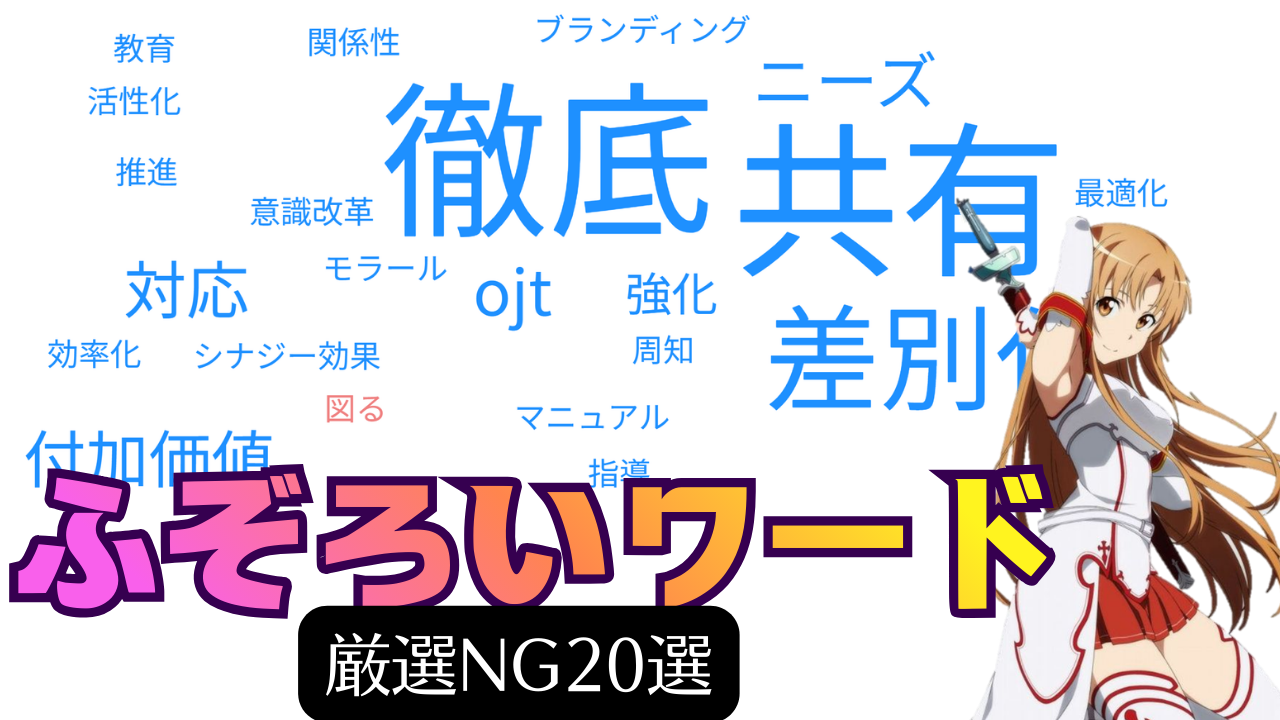

【新合格基準対応②】ふぞろいワード厳選NG20選~ここを変えれば即加点

2026/2/25

分類 NGマジックワード 加点される具体表現 姿勢・方針系 徹底 毎日、作業開始前にチェックリストの5項目を唱和し、実施後に各自が署名する。 強化 月間目標の達成者へ、給与とは別に地域共通の食事券やギフト券を支給する。 図る DMの到着タイミングに合わせ、到着翌日に電話でのフォローアップを架電リストに基づき実施する。 推進 改善活動のリーダーとメンバー、日程を計画書に明記し、第2水曜日に進捗確認会議を行う。 情報・組織系 共有 営業担当者が訪問先、面談者、日時、交渉内容をタブレットから即日入力し、全社員が ...

【新合格基準対応①】コンサル気取りを捨て中小企業を実務支援 / イノベーションのジレンマ

2026/2/24

短期的な利益追求や上から目線の指導ではなく、企業の現場に深く入り込む姿勢が不可欠です。 施策を絵に描いた餅にせず「実装」し、最終的に企業が「自走」できるまでの支援が求められます。 フレームワークは必須ですが、それは現場で起きているリアルな「今」を捉えるための道具に過ぎません。 机上の空論ではなく、実務の現場で動いている具体的な状況にセオリーをどう落とし込むかが問われます。 在庫過多や納期遅延など、中小企業の現場にある「できない」という諦めや課題を直視します。 5S徹底や動線改善など、泥臭い現場改善活動を通 ...

【3連休コーヒーブレイク】家族に好かれる土日を過ごすノウハウ

2026/2/21

難関資格への挑戦を始めた父親を家族全員が誇らしく思い、目を輝かせて全力で応援してくれる、最も輝かしい時期です。 膨大な範囲の基礎知識のインプットに夢中になり、「努力量が得点に直結する」と信じて疑わない初期段階です。 夜遅くまでの勉強が常態化し、家族は父親の体調を気遣いながらも、「今年こそは」と合格を信じて献身的に支え続けます。 知識量は増えたものの得点が伸び悩み、従来の学習方法への迷いや焦りが生じ始めるが、まだ惰性で続けてしまう時期です。 終わりの見えない受験生活に、家族からの期待は徐々に冷ややかな視線と ...

【5分でわかるふぞろい流】ふぞろいで受かった2割と、避けて良かった8割

2026/2/20

試験委員が求める「課題解決のプロ」の題意を捉えず、「キーワード埋め作業員」を目指すことは、試験の意図を根本から履き違えています。 手段が目的化したお勉強は、仮に試験を通っても世間や実務で通用せず、スキルUPや人生を豊かにするという本来のゴールから遠ざかるでしょう。 思考停止でキーワードを詰め込む手法は、誰もが書ける「金太郎飴」答案を量産し、その他大勢の中に埋没させます。 独自性を捨てて「みんなと同じ」に安住することは、自らの合否を採点官の気まぐれという「運」に委ねる危険な賭けです。 与件文の切り貼りと詰め ...

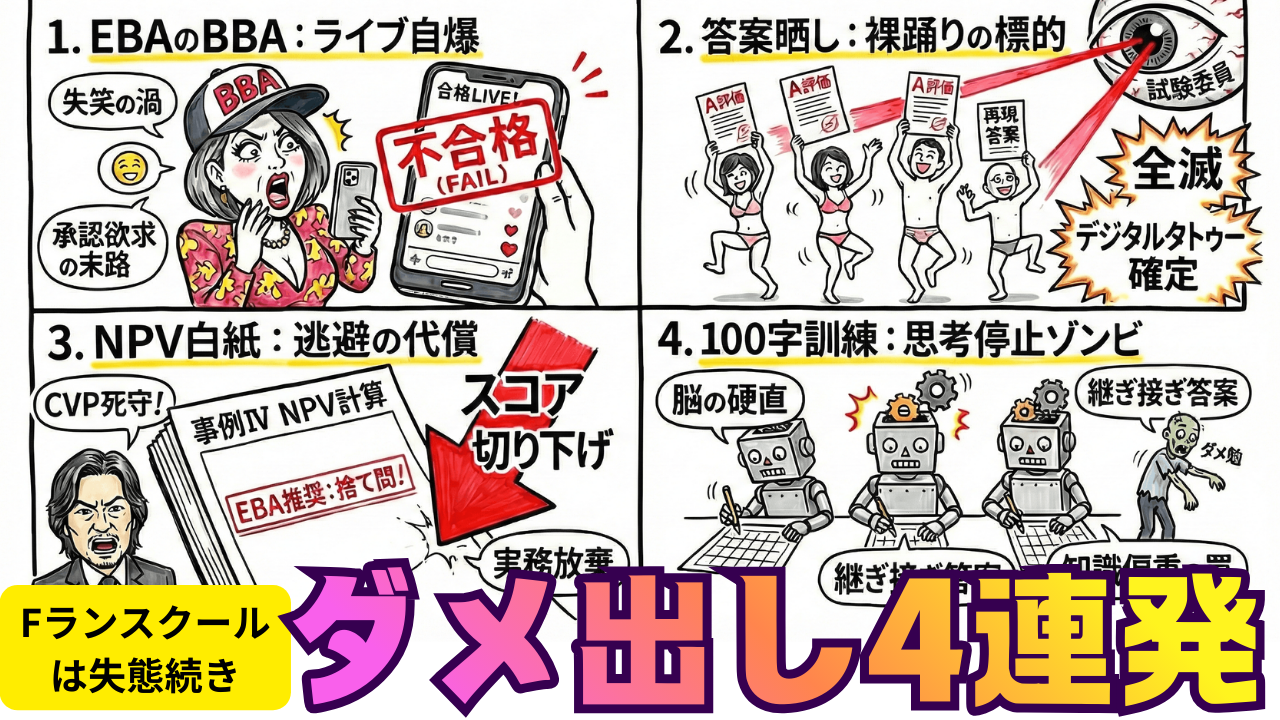

【合格バブルが夢の跡】スクール退場に至るダメ出し4連発~狙い撃たれる理由に納得

2026/2/19

合格発表をライブ配信し、守秘義務より承認欲求を優先した愚行は、不合格という冷厳な審判により断罪されました。 実務家の資質を欠くその醜態は、ネット上で1億人の失笑を買い、永遠に消えぬ「負の遺産」として刻まれたのです。 予備校の仮初めの高評価に浮かれ、合格前に答案を晒して騒ぐ行為は、試験委員への挑発たる「裸踊り」に他なりません。 その慢心は監視の網に捕捉され、欠陥メソッドに染まった集団として特定されるや、一斉に不合格の地獄へと叩き落とされました。 「NPVは白紙でいい」という逃げの指導を盲信し、経営判断の要を ...

【本日2/18(水)開催最終募集】ネット簿記2級攻略でチーム学習加速

2026/2/18

ネット試験特有のルールを早期に掌握して攻略する姿勢は、診断士2次試験の複雑な与件文制約を読み解く力に通じます。 変化する試験環境へ即座に適応する柔軟性は、本番で想定外の難問に直面しても冷静さを保つメンタルを養います。 画面上の情報を短期記憶しつつ手元で処理するCBTの動作は、2次試験で与件文と解答用紙を往復する情報処理能力を鍛えます。 メモに頼らず脳内で情報を整理する訓練は、多面的な要素を瞬時に構成して記述する論理的思考のスピードを高めます。 秒単位で進行する試験時間のプレッシャーに慣れることは、事例IV ...

【合格減・冬の時代こそチャンス】多数派の敗北~スクールで2次勉すると8割ショボン

2026/2/17

R7合格枠は1,200名強へと激減し、実力ある多年度生が滞留することで、競争環境が極限まで激化する時代の始まりが告げられる。 これは単なる調整ではなく真の選別であり、生半可な覚悟では生き残れないサバイバルゲームがいよいよ幕を開けます。 過去の学習で固めた「結晶性知能」による予断を捨て、目の前の与件文だけを素直に読み解く姿勢へと、今すぐ切り替えましょう。 知識の披露ではなく、未知の状況に即興で対応できる「流動性知能」こそが、この難局を打破する唯一の武器となります。 採点者はキーワード探しを終え、専門用語の羅 ...

【チーム20名まで数名募集】2/18(水)第3回:ネット簿記2合格で100字マス目のスピードUP

2026/2/16

中小企業診断士2次試験は、制限時間内に100字等のマス目を論理的に埋める過酷なスピード勝負です。 瞬時に解答の骨子を組み立て、迷いなくペンを走らせて書き切るためのトレーニングが不可欠となります。 ネット簿記2級(CBT方式)は、PC画面上で素早く情報を処理し、正確に入力する能力が問われます。 マウス操作に頼らず、タブキーやショートカット等を駆使するスキルが、解答速度を劇的に高めます。 「正解」が明確な簿記の試験は、仕訳や計算の判断スピードを反復練習で鍛え上げるのに最適の教材です。 ここで培った「瞬時の情報 ...

サイト内検索

カテゴリー

- 1次Action:スコアUP策 (70)

- 1次Check:効果測定 (13)

- 1次Do:学習実行 (57)

- 1次Plan:学習計画 (70)

- A経済学 (25)

- B財務 (23)

- ChatGPT (17)

- C経営 (39)

- D運営 (24)

- E法務 (14)

- F情報 (11)

- G中小 (6)

- H事例Ⅰ (75)

- I事例Ⅱ (57)

- J事例Ⅲ (78)

- K事例Ⅳ (94)

- ★As-Is競争 (167)

- ★To-Be目指す答案 (168)

- ★ToーDoチーム学習 (102)

- キャリア&スタイル (135)

- パラレルワーク(複業) (13)

- 口述試験 (47)

- 合格体験記 (141)

- 未分類 (1)

- 構文★Syntax (35)