「経営」の中ではイージーモードの「マーケ」でも、今日紹介する27マークの誤文修正は前回の「運営」30+33マークより遥かに手強い。そして、それだけ重要知識とわかります。

そこでRTAする時は、TAC正答率A~Eランクを手元に用意する。ハードモードDEランクでのタイムロスは、避けるが吉です。

マーケティング出題は重要論点の暗記の他に新出論点の出題が多く、かつ断定的な言い切りをしないため、聞き手に好感される国語表現の言い回しを学ぶことができます。マーケティングは日常的なビジネスコミュニケーションにも関連するため、その理解を深めることで説得力のある表現が身につき、この力を戦略論や組織論でも活かすことで、解答を明確に述べる際に役立ちます。

戦略論は近年目立って新しい論点が少なく、従来の出題範囲を過去問でカバーすれば効率的にスコアが伸びます。戦略論は比較的安定した内容であり、過去問を解くことで傾向や出題パターンを把握しやすく、確実な点を稼ぐことができるため、90分間の本試験でも「マーケティング」の次に解くのが良いでしょう。

職場の上司部下や同僚の心理を読み解く組織論は3領域中で一番難しい論点になります。組織論はソフトスキルに関する問題も多いため、コミュニケーション能力や理解力が問われます。そのため、マーケティングや戦略論の理解を深めた後に組織論に取り組むことで、より的確な解答が可能となります。90分間の本試験でも最後に解くのが良いほか、2次「事例Ⅰ」「Ⅲ」での得点源になることを意識して、計画的にスコアを高めましょう。

【過去問RTA 経営①】コトラーのマーケティング・コンセプト27マーク / 難易度設定を忘れずに

以前は易しいと言われたマーケも、最近の人気度UPに比例して長文化が進み、案外強敵に。TAC正答率を参考に、タイムロスを避けてアタックします。

コトラーのマーケティング・コンセプト

誰かが勝手に決めた順でなく、自分で考えて並び替える。するとコトラー本の1冊、2冊は買い求めたくなるはず。

正解○エが何度も聞かれるコトラーのマーケティング・コンセプトの変遷です。なお×オはドラッカーです。

| × | →○ | |

| ×ア | セリング | マーケット |

| ×イ | は無視し | を考慮しつつ |

| ×ウ | べきではない | 際には留意する |

| ×オ | 不用品を売る | 販売活動を不要にする |

| マーケティング・コンセプトおよび顧客志向に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 企業は顧客を創造し、顧客の要望に応えることを基礎とする一方で、競合他社との競争にも気を配る必要がある。これらをバランスよく両立する企業は、セリング志向であるということができる。 ×イ ケーキ店Xが「どの店でケーキを買うか選ぶときに重視する属性」についてアンケートを複数回答で実施した結果、回答者の 89 %が「おいしさ、味」を選び、「パッケージ・デザイン」を選んだのは 26 %だった。顧客志向を掲げるXはこの調査結果を受け、今後パッケージの出来栄えは無視し、味に注力することにした。 ×ウ マーケティング・コンセプトのうちシーズ志向やプロダクト志向のマーケティングは、顧客志向のマーケティングが定着した今日では技術者の独りよがりである可能性が高く、採用するべきではない。 ○エ マーケティング・コンセプトはプロダクト志向、セリング志向などを経て変遷してきた。自社の利潤の最大化ばかりでなく自社が社会に与える影響についても考慮に入れる考え方は、これらの変遷の延長線上に含まれる。 ×オ マーケティング・コンセプトを説明した言葉の中に、“Marketing is to make selling unnecessary” というものがあるが、これはマーケティングを「不用品を売ること」と定義している。 |

事例Ⅱダナドコの裏付けになるSTPも、コトラー提唱です。

| 設問1 | × | →○ |

| ×ア | される 適さない | しない 適する |

| ×イ | 不利 ない | 有利 ある |

| ×エ | セグメントをより細分化する | ターゲットをペルソナに詳細化する |

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| 中小企業のX社では、同社が数年間にわたって取り組んできた、温室効果ガスを一切排出しない新しい小型電動バイクの開発が、最終段階を迎えていた。同社では、この新製品を①小型バイク市場または電動アシスト自転車市場等のどのようなセグメントに向けて発売するかについて検討を重ねていた。同時に、②これらの市場においてどのような価格で販売するのがよいかについても、そろそろ決定する必要があった。 |

| (設問1 ) 文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 小型電動バイクと従来型のバイクとの主な差異は、エンジンの構造などの機能面に限定されるから、小型電動バイクにはライフスタイルに基づくセグメントは適さない。 ×イ 小型電動バイクの走行性能は従来型のバイクに比較して多くの面で劣るため、ベネフィットによるセグメントを検討することは、この製品にとって不利であり、適切でない。 ○ウ 従来型バイクのユーザーのパーソナリティに関する調査を実施した結果、保守的で権威主義的なユーザーは従来型のバイクを強く好むことが分かったため、これらのユーザーを小型電動バイクのターゲットから除外した。 ×エ 調査を実施した結果、「保育園に子供を連れて行くための静かで小型の乗り物」を求める消費者の存在が明らかになった。セグメントはより細分化することが必要なので、X社では保育園の規模、子供を連れていく時間帯などの変数を用いて、このセグメントをより細分化した上で、ターゲットを選定することにした。 |

(設問1)はターゲティング(STP)、(〃2)は価格のコンボ出題です。

| 設問2 | × | →○ |

| ×ア | 市場浸透価格戦略 | 上澄吸収価格 |

| ×ウ | コスト | 価格 (下線部2か所を入れ替え) |

| ×エ | だけでなく | ではなく |

| ×オ | コストベース価格 | 需要価格 |

| (設問2 ) 文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア X社は、小型電動バイクの開発に要した数年にわたる多大な費用を早期に回収するため、初期価格を高く設定すると同時に多額の広告費を集中投入して、短期間に市場から利益を得る市場浸透価格戦略を採用することにした。 ○イ X社は、小型電動バイクの発売に当たり、性能の差により下からA、B、C、Dの4 モデルを検討していた。モデル間の性能差は実際には大きくないが、消費者に最上位モデルであるDの品質をより高く知覚してもらうため、モデルAからCまでは小刻みの価格差、CとDの間にはやや大きめの価格差を設定した。 ×ウ あらかじめプロトタイプのテストを繰り返し、最終的に販売を想定した製品のコストに基づいて価格を決める「ターゲット・コスティング」の方法で価格を設定した。 ×エ 小型バイク市場では、非常に多くの競合企業間で激しい競争が展開されているため、売り手であるX社だけでなく、買い手である多くのユーザーも市場価格に対する極めて大きな影響力をもつ。 ×オ ユーザーが製品やサービスのベネフィットに対して支払ってもよいと考える対価をベースに設定されるさまざまな価格設定方法を、一般にコストベース価格設定と呼ぶ。 |

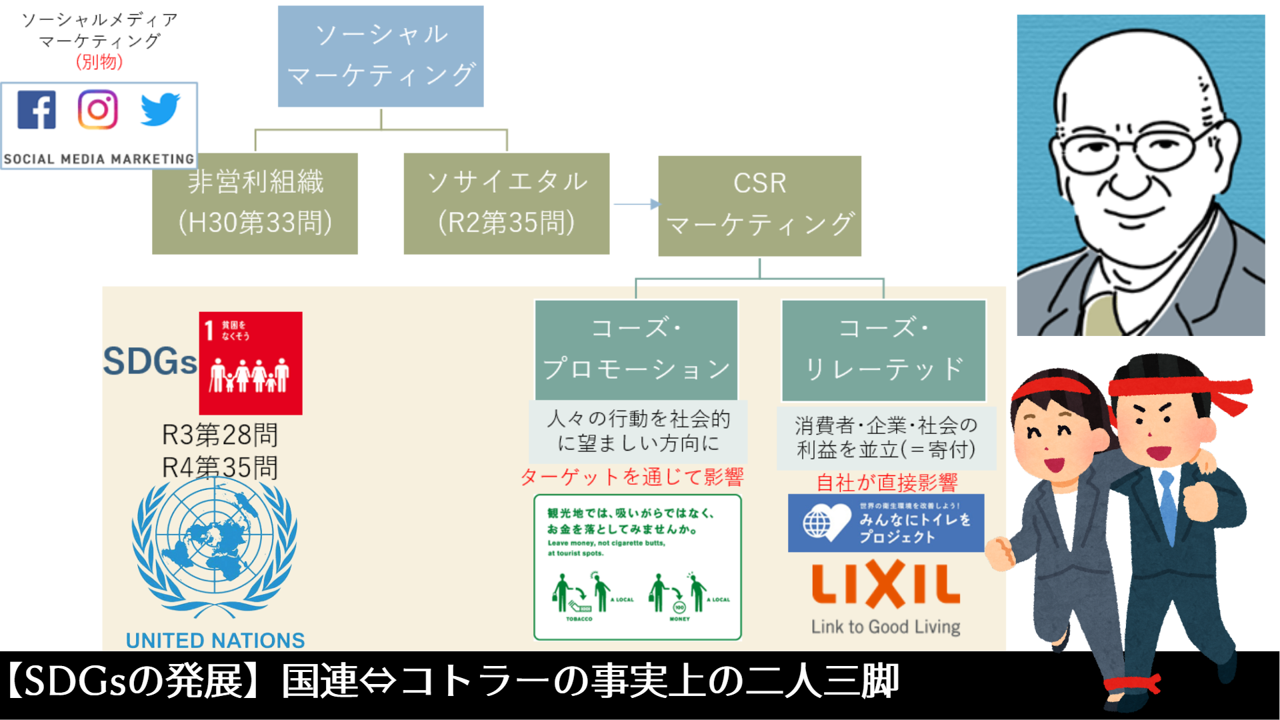

過去問集の解説はブツ切りなので、ソーシャルマーケの変遷は市販のコトラー本を買って覚えます。

| × | →○ | |

| ×ア | されていない | される |

| ×イ | サステイナブル | →ソサイエタル・マーケの説明そのもの |

| ×エ | (主語入れ替え) | →ソーシャル・マーケティングの説明 |

| ソサイエタル・マーケティングに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 「啓発された自己利益(enlightened self-interest)」の考え方のもとで行われる社会貢献活動であるため、長期的あるいは間接的にも企業やブランドのイメージ、ブランド・ロイヤルティといったマーケティング成果への効果が期待されていない。 ×イ 消費者の長期的な利益あるいは社会的利益に配慮してマーケティングを行うということだけでなく、それを企業の長期的な経営計画と統合することを目指すマーケティングはサステイナブル・マーケティングと呼ばれるが、これとソサイエタル・マーケティングは同義で使われている。 ○ウ 製品の売上の一定額を社会的課題の解決のために寄付する行為はコーズリレーテッド・マーケティングとも呼ばれ、実務において社会的価値と密接に結びつけられたソサイエタル・マーケティングの一部である。 ×エ (これはソーシャル・マーケティングの説明→)病院、大学、協会、NGO などの非営利組織で培われた考え方を営利組織にも適用したマーケティングである。 |

特に当問のような長文系嘘つき5択では、正解を選ぶよりも、どこが間違いかを探します。

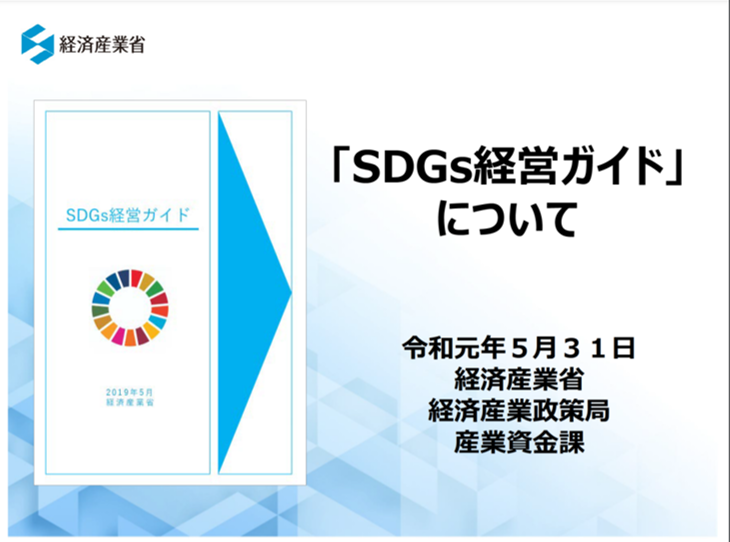

| (設問1) | × | →○ |

| ×イ | に | だけに |

| ×ウ | ソーシャル・グッド | コーズ・プロモーション |

| ×エ | メセナ | コーズ・リレーテッド・マーケティング |

| ×オ | 4.0 | 3.0 |

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| 持続可能な社会実現への要請が強まるなか、企業には、①利益と社会的責任を両立させるマーケティングを検討するだけでなく、②消費者にサステイナブルな消費行動を促す努力も求められている。 |

| (設問1 ) 文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

○ア M.ポーターが提示したCSV(Creating Shared Value)の概念では、本業と関係のある事柄で、本業の利益に還元されるものが重視され、CSR(Corporate Social Responsibility)の概念よりも社会的課題を事業活動そのものと結びつけようとする側面が強調されている。 ×イ SDGs経営を目指す企業は、積極的に社会的課題の解決に取り組むことを通じて取り残されてきた市場を新たに獲得するために、経済的利益にこだわってはならない。 ×ウ 社会へ良いことをすることが企業への好感度や売り上げの向上につながるという考えの下で実施されるプロモーションのうち、本業の利益への還元を強く意識して実施されるものをソーシャル・グッドという。 ×エ 製品やサービスの売り上げの一部を特定の社会的課題への支援に活用するマーケティング活動はメセナと呼ばれ、この活動を増やすほど当該課題に対する関心が高まり、企業の新規顧客の獲得やブランド・イメージの醸成につながりやすい。 ×オ 直接的な顧客のニーズや満足だけではなく、社会全体の幸福を維持・向上させながら顧客価値を創造し、伝達し、説得していこうとするマーケティングはソサイエタル・マーケティングと呼ばれ、P.コトラーが提唱するマーケティング4.0と対応する。 |

○アは興味深い選択肢で、「口先ばっかで、はしゃいでんじゃねーよ」と読み解きます。

| (設問2) | × | →○ |

| ×イ | 使用価値 | 所有価値(下線部あべこべ) |

| ×ウ | ソーシャリズム | グリーン購入 |

| ×エ | 消費者個人の責任 | 社会的課題(下線部あべこべ) |

| (設問2 ) 文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 多くの消費者の間には、サステイナブルな社会の実現に向けて自身の行動を変えようと説得する企業からのメッセージに好意的な態度を示す一方で、実際にサステイナブルな行動をとることは少ないという態度と行動とのギャップが存在する。 ×イ サステイナブルな消費行動を促すためには、製品の使用価値を重視させるよりも、所有価値を重視させるマーケティングが有効である。 ×ウ 製品を購入する際には、できるだけ地球環境に配慮した製品を選択しようとする考え方をソーシャリズムといい、この考えに沿って行動する消費者をグリーン・コンシューマーという。 ×エ レジ袋の有料化のように社会的課題を消費者個人の責任へと転嫁するアプローチは、消費者に支持されやすく反発を生じさせない。 |

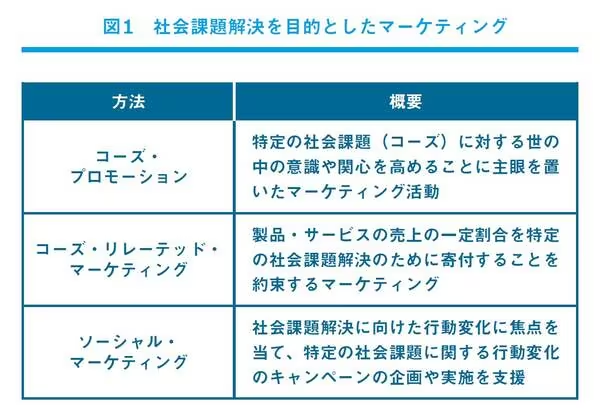

当問の題意:①当てさせる→②興味を持たせる→③相手の行動を変えるの順。そこでガイドラインPDFを見ながら、自分の言葉でマルにします。

| × | →○ | |

| ×イ | 経済的合理性にこだわってはならない | (ガイドP.22)長期的視点での経済的合理性を見出すことが重要 |

| ×ウ | 自社事業と親和性の高い~ | (P.26)自社にとっての重要課題を特定し、関連の深い目標を見定めることで、 |

| ×エ | 考えず | 考慮しつつ |

| ×オ | がよい | (P.38)望ましくない |

画像:GPIF ESG投資

| 経済産業省による「SDGs 経営ガイド」におけるSDGs と経営に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| 〇ア SDGs 経営では、大企業やベンチャー企業、大学、研究機関などが連携して研究開発を進める活動を通じて、社会的課題解決のためのイノベーションの協創(collaborative creation)に参加・貢献できる機会がある。 ×イ SDGs 経営を心がける企業は、積極的に社会的課題解決を目指すことを通じて取り残されてきた市場を新たに獲得するためには、経済的合理性にこだわってはならない。 ×ウ SDGs では 17 の目標と 169 のターゲットが設定されるが、これらの中から自社事業と親和性が高いものだけに偏ることを避け、企業はすべての目標、ターゲットに貢献できるように自社の資源を投入する必要があるとされている。 ×エ SDGs は、発展途上国内の「誰一人取り残さない」(leave no one behind)ことを誓っているため、SDGs 経営を心がける企業も同様に、利益を考えず発展途上国内に取り残されるセグメントがないように留意しなければならない。 ×オ 企業がSDGs に取り組む自社の姿勢を「価値創造ストーリー」の中に位置づけて発信する際には、過去に取り組んできた自社のCSR 活動のすべての事例をそのまま投資家に向けて発信することがよい。 |

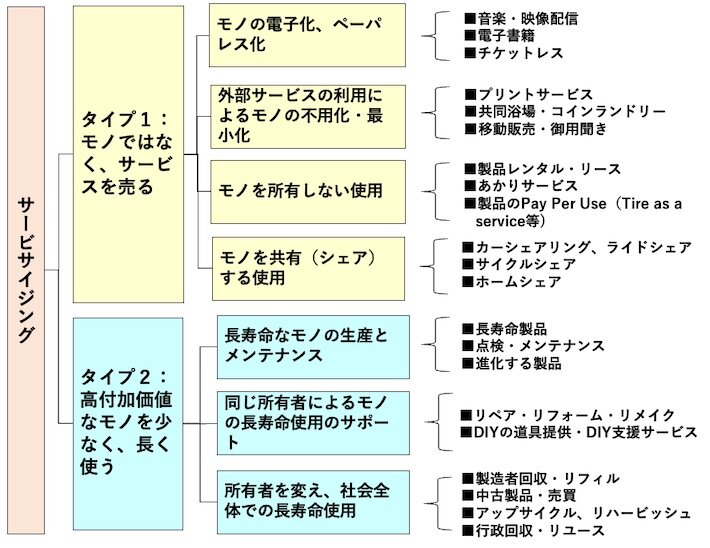

マーケティングの時流が「モノ消費」→「コト消費」にシフトするのは、実はSDGs的にそっちの方が望ましい。誤答選択肢それぞれ奥が深く考えさせる、シンプルな良問です。

| × | →○ | |

| ×ア | ソリッド消費 | リキッド消費 |

| ×イ | カタチあるモノに対する執着 | 〃執着の薄れ |

| ×ウ | 消費 | 共通の趣味 (※オタク化) |

| ×オ | 所有 | 利用・共感 |

画像:講談社SDGs

| 近年のデジタル社会の進展は、デジタルに慣れ親しんだ世代を中心に、それ以前の世代の生活者とは異なる消費スタイルを形成しつつある。このような今日の新たな消費スタイルを特徴づける記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 移り気で気まぐれなソリッド消費 ×イ カタチあるモノに対する執着 ×ウ 消費を通じての一貫したアイデンティティの形成 ○エ 脱物質主義 ×オ 長期的な所有を通じた商品やブランドへの愛着や安心感の獲得 |

マーケティングリサーチ

消費者購買行動に詳しくなると交渉相手の心理を手玉に取れますが、R5再試験第24問のような超難問知識への深入りは控えます。

国家試験では、べきである=「強い断定」は原則誤答選択肢になります。

| 設問1 | × | →○ |

| ×ア | べきである | 手もある |

| ×イ | べきである | 手もある |

| ×エ | 技術担当者に全権が委ねられる | ユーザーも参加する |

| ×オ | 不要 | 有用 |

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| 製品開発を効果的に行うために、多くの場合、企業担当者は①製品開発プロセスを段階的に管理・実行している。それぞれの段階において、②調査や実験を行い、③それぞれの分析結果に基づき意思決定を繰り返すことで、新製品の成功確率を高めるよう努めている。 |

| (設問1 ) 文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 「アイデア・スクリーニング」において、新製品アイデアが多い場合でも取捨選択は十分に時間をかけて慎重に行うべきである。 ×イ 「市場テスト」では、実験用仮設店舗を用いて消費者の反応を確認するよりも、実際の市場環境で十分な時間や予算を投入して製品やマーケティング施策をテストするべきである。 ○ウ 開発中の製品および当該製品と競合する既存製品を対象に、消費者の「知覚マップ」を作成した場合、開発中の製品が空白領域に位置づけられたとしても、その製品に消費者ニーズや市場性があるとは限らない。 ×エ 新製品アイデアのスクリーニングの次に、アイデアを具現化させるための試作品開発段階である「プロトタイピング」に移る。製品アイデアを具体的な製品属性に落とし込む作業であるため、通常、技術担当者に全権が委ねられる。 ×オ 新製品開発に際して、市場規模を推定することは、製品開発の実現に投じる費用を誤って算定することにつながるため、不要である。 |

×イウ=現実とあべこべを落とすと、アエの2択にすぐ絞れます。

| 設問2 | × | →○ |

| ×イ | しない方が良い | 望ましい |

| ×ウ | 低い | 高い |

| ×エ | リード・ユーザー法 | アンケートやインタビュー |

| (設問2 ) 文中の下線部②の調査や実験におけるデータ収集方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 観察法には、実験的条件下の調査対象者の行動を観察する方法や、調査者自らが体験しその体験自体を自己観察する方法が含まれる。 ×イ グループインタビューの司会者は、複数の参加者と均一な距離を保つことが求められる。共感を示したり、友好的関係を築こうとしない方が良い。 ×ウ デプスインタビューでは、考え方や価値観、行動スタイル、嗜し好こうなどを聞くことが可能である。また、グループインタビューと比較すると、他の参加者の影響を受けにくく、一人当たりの調査コスト(金銭および時間)は低い。 ×エ リード・ユーザー法は、例えば、市場の規模や競合に対する競争力を確認するために、主として検証的調査で用いられる。 |

統計出題はDEランクになるので対策不要です。

| 設問3 | × | →○ |

| ×ア | 因果 | 相関 |

| ×ウ | 順序尺度 | 間隔尺度 |

| ×エ | カイ二乗検定 | t検定 (暗記不要) |

| (設問3 ) 文中の下線部③の分析方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 2 つの要素間の因果関係は、相関係数を算出することによって確認できる。 ○イ 異なる性質を持つ対象が混在しているとき、クラスター分析を用いて、似ている対象から構成される相互に排他的なグループに分類することがある。 ×ウ 順序尺度で測定された回答の集計では、一般的に、中央値と平均値が算出される。 ×エ 例えば、特定店舗での消費金額に男女で差があるのかを確認したいときには、男女それぞれが消費する金額の平均値を求め、それらの平均値の間に統計的有意差があるといえるのかを、カイ二乗検定を用いて調べるとよい。 |

だんだんパターンが読めてきます・・。

| 設問1 | × | →○ |

| ×ア | 一般論 | 個別解 |

| ×ウ | 任せるべき | 協力すべき |

| ×エ | 一次 | 二次 |

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| 文具の製造・販売を行う中小企業のA社は、従来、売上の多くを大手文具メーカー向けの多様なOEM 製品からあげてきた。しかし社会のデジタル化が進む一方で、アナログな文具の人気が高まりつつある昨今の市場環境を鑑みて、A社では今後自社ブランドによる文具の製造・販売を拡大していくことを検討していた。 A社では、働く若い女性や女子学生が、オフィスや自宅、学校で使用する文具が有望ではないかとかねてより考えており、①このセグメントにおけるニーズを探り、確認するためのさまざまな調査を実施することを計画していた。 またこれと並行して、同セグメントに向けて自社ブランドによる製品を発売する場合、どのような②製品ミックスとすべきかについても、検討を重ねていた。 |

| (設問1 ) 文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア オフィスで働く数名の若い女性を対象としたフォーカスグループ・インタビューを実施することにより、このセグメントのニーズに関する一般論を導き出すことができる。 ○イ オフィスや自宅、学校における文具の利用に関するエスノグラフィー調査を実施したところ、フォーカスグループ・インタビューとは異なる結果が得られた。そのため両者の結果を考慮して製品開発を進めることにした。 ×ウ 調査には、質問票を用いる方法や機械装置を用いる方法などがある。後者には調査対象者の身体的反応を測定する方法なども含まれるが、これにより得られるデータは複雑であるため、データの分析や解釈、調査結果から導かれる戦略策定などは、リサーチャーに任せるべきである。 ×エ 調査を実施する前に、このようなニーズに関して社外ですでに行われた調査や報告などA社にとっての一次データを入手できないか、十分に検討する必要がある。 |

(設問2)は結論あべこべ。△ウはよくわかりません。

| 設問2 | × | →○ |

| ×ア | していなければならない | する必要はない |

| がある | はない | |

| ×エ | がある | はない |

| (設問2 ) 文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 1 つの製品ラインには1 つのブランドが対応していなければならないため、A社では発売する製品ライン数と同じだけのブランドを用意するがある。 ○イ A社が発売を計画している小型のホチキスについては、価格や色のバリエーションを用意することにより、複数アイテムで販売することを検討していた。 △ウ A社の競合企業であるS社では、販売中の文具における特定の製品ラインのアイテム数を実験的に減らしてみたところ、売上と利益がともに増加した。この結果からS社は、この製品ラインの幅が広すぎると判断した。 ×エ 製品ラインを立案するためには、一般的には想定する製品ラインを構成するすべての製品ミックスと製品アイテムを検討する必要がある。 |

×ウ ギャング・サーベイは会場調査の一つ。×エは下線部がそれぞれあべこべ。

| × | →○ | |

| ×イ | 1つの方法で | 複数を併用して |

| ×ウ | ギャング・サーベイ | ホームユーステスト(?) |

| ×エ | 量的 帰納的 | 質的 演繹的 |

| マーケティング・リサーチに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア アイトラッキング、fMRI (機能的磁気共鳴画像)、GPS などを通して収集される消費者の意識化されない活動データや言語化が難しい反応データは、消費者が回答するアンケートなどの意識データと併せて分析することで、より正確な調査結果を得ることができる。 ×イ 観察法、インタビュー法、リード・ユーザー法などの探索的調査では、それぞれ収集データの質が異なるため、原則として、探索的調査は調査目的に対して1つの方法で実施される。 ×ウ 新製品開発におけるニーズ探索において、実際に対象製品が使用される家庭にビデオを設置し、一定期間、当該製品の使用状況を観察する調査はギャング・サーベイと呼ばれる。 ×エ 量的研究では、データ収集を進めながら徐々に事象の原因や原因の背後に潜む問題点を精緻化していくといった演繹的な方法で仮説を作り出していくのに対して、帰納的研究では、過去の研究蓄積や理論に基づいて演繹的に仮説を立案し、実験や調査を通して仮説が検証される。 |

当問は【A~E】の空欄5つのうちA知覚+C市場細分化が明らかなので、①イエオが×になり、②【B・D】の2つをコンジョイント⇔選好回帰の文脈から2択を当てる。③すると隣より少ない読解字数で当たるようになります。

| A | B | C | D | E | |

| ○ア | 知覚 | コンジョイント | 市場細分化 | 選好回帰 | 売上高シミュレーション |

| ×イ | 知覚 | コンジョイント | 選好回帰 | 売上高シミュレーション | 市場細分化 |

| △ウ | 知覚 | 選好回帰 | 市場細分化 | コンジョイント | 売上高シミュレーション |

| ×エ | マインド | コンジョイント | 選好回帰 | 売上高シミュレーション | 市場細分化 |

| ×オ | マインド | 選好回帰 | 売上高シミュレーション | コンジョイント | 市場細分化 |

| 次の文中の空欄A~Eに入る用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 新製品を開発するサイエンス的な方法には、何段階もの実施プロセスがある。特に最適ポジショニングの発見では、因子分析によって、消費者の頭の中で既存製品がどのように配置されているかを探る【A】 マップを描き、その理想方向を探る【B】 分析を実施することがある。また、このプロセスの実施前に、消費者の好みに応じて理想方向が異なることが考えられるため、【C】 を実施しておく方が好ましい。理想方向が明らかになれば、製品コンセプト決定の段階に移ることが多く、特に製品の諸属性の中身である属性水準の、ある組み合わせで複数の製品コンセプトをカードなどで表示し、買いたい順序に被験者に並べ替えてもらう方法などで、被験者の好みを属性・属性水準ごとに分解的に推定する【D】 分析を用いることがある。この分析結果から【E】 を実施することも多い。 |

当問はフロイト精神分析学、ユング分析心理学といったトンデモ難関知識からの出題です。このような難問では誤答箇所のバツを探し、なるべく少ない字数で正解知識にするバツマルドリルが有効です。

| × | →○ | |

| ×イ | 潜在意識層 | 前意識層(下線部あべこべ) |

| ×ウ | 投影法 (刺激語) | 言語連想法 (画像) |

| ×エ | 言語連想法 | 投影法 |

| ×オ | を正しい順序に並べ替えて | の空欄を穴埋めして |

| モチベーション・リサーチ(動機調査)に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア この調査方法は、1950 年代・60 年代初頭での隆盛の後、激しい批判が起こり、衰退していった。後に復活を遂げるが、衰退の大きな原因としては、サンプル数の少なさと評価者の判断が主観的であるということであった。 ×イ 消費者の意識構造は3 つの層から成立している。それは顕在意識層、潜在意識層、前意識層である。顕在意識層では、消費者は意識的に物事がどう進行しているか知っており、その理由を自分で説明できる状態であることが多い。そして潜在意識層は、自分の感情、感覚、態度などで、何が起こっているかボンヤリとはわかるが、言語化しにくい領域である。最後に前意識層は、本当の自分の態度や感情に気がついていない、話したくない領域である。 ×ウ 深層心理を探るこの手法の根本は、ユング心理学に基づくものであり、投影法と呼ばれる方法が中心となっている。この方法に含まれるものは、数多くあるが、たとえば刺激語を与え、それに対する反応を調べる方法は、TAT と呼ばれる。 ×エ 深層心理を探る方法の中で、人物の会話場面を見せ、吹き出しの中に短い言葉を記入させる方法を言語連想法と呼ぶ。また、インクの染みを見せ、それが何に見えるかを答えさせる方法はロールシャッハテストと呼ばれる。 ×オ 被験者に課題として、複数の文章を提示し、それらを正しい順序に並べ替えてもらい、そこから感じたことをインタビューで聞き出す方法は文章完成法と呼ばれる。 |

消費者購買行動

この論点では、「経済学」ゲーム理論と並び、「相手の手の内を読む」大切さを学びます。

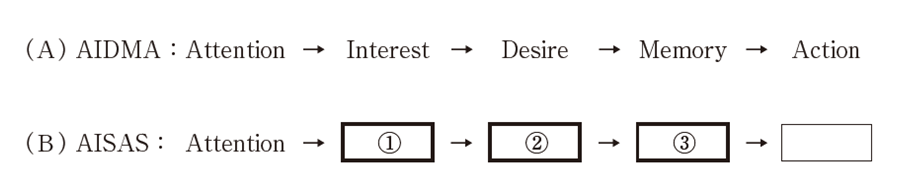

今どきAIDMA?AISAS?ですが、消費者購買行動モデルの基礎として出題されました。

| ① | ② | ③ | |

| ×ア | Interactive | Search | Appeal |

| ×イ | Interactive | Share | Action |

| ×ウ | Interactive | Share | Advocate |

| ○エ | Interest | Search | Action |

| ×オ | Interest | Search | Advocate |

| 企業がマーケティング戦略を立案するうえで、カスタマー・ジャーニーを捉えることは非常に重要である。 下図は、(A)がインターネットが発達する前のカスタマー・ジャーニー、(B)がインターネットが発達した後のカスタマー・ジャーニーの代表的なフレームワークである。4 つの空欄のうち、太枠の空欄①~③に入るプロセスの組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

×アがやや難です。

| 設問2 | × | →○ |

| ×ア | 製品カテゴリーに限定した | 財やサービスに対する |

| ×イ | 変動せず、安定的 | 変動し、不安定 |

| ×エ | 低関与 | 高関与 |

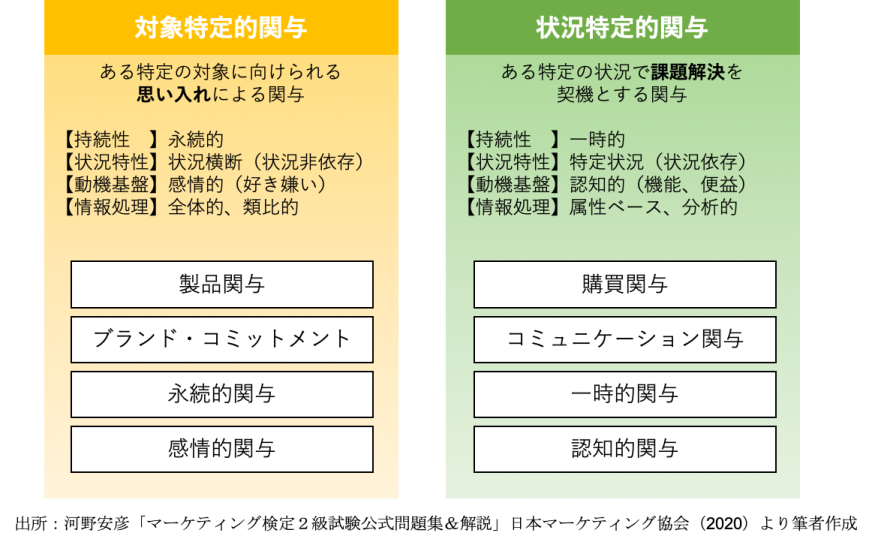

| 消費者の情報処理や購買意思決定に影響をもたらす関与に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 関与とは製品カテゴリーに限定した消費者の関心度、重要度の程度のことである。 ×イ 関与の水準は、消費者によって異なるが、当該消費者においては変動せず、安定的である。 ○ウ 高関与な消費者に対して、商品の金銭的・社会的リスクや専門性を知覚させることで、企業は自社が行うマーケティング・コミュニケーション活動への反応を高めることができる。 ×エ 低関与である場合、消費者は購買したり、利用したりする前に、製品に対する慎重な評価を行う。 |

×アエは結論あべこべ。×イオは程度問題の形容詞エラーです。

| × | →○ | |

| ×ア | されない | される |

| ×イ | 作らないように細心の注意を払う | 作るように注意を払う |

| ×エ | ことはない | ことがある |

| ×オ | ほとんど見られない | かなり見られる |

| 消費者の知覚に対応したマーケティングに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 色に対する消費者の反応は、色の物理的な波長に対する消費者の知覚であり、強い感情反応を引き出す。このため、個々の消費者が経験を通じて学習する連想には影響されない。 ×イ 音や音楽は消費者の感情や行動に強い影響を及ぼすため、企業は自社のブランド・ロゴなどと、特定の音や音楽との固定的な結びつきを作るないように細心の注意を払う必要がある。 ○ウ オンライン販売では、実際の製品に触れる体験をオンライン上で提供することはできないが、視覚を通じて製品の重さを知覚させることは可能である。 ×エ 消費者の味覚は主に口腔内に存在する味覚受容体を介した反応であるから、文化的要因が消費者の実際の味の評価に影響を及ぼすことはない。 ×オ においは脳の最も原始的な部分である大脳辺縁系で処理されるため、消費者の行動に対する直接の影響はほとんど見られない。 |

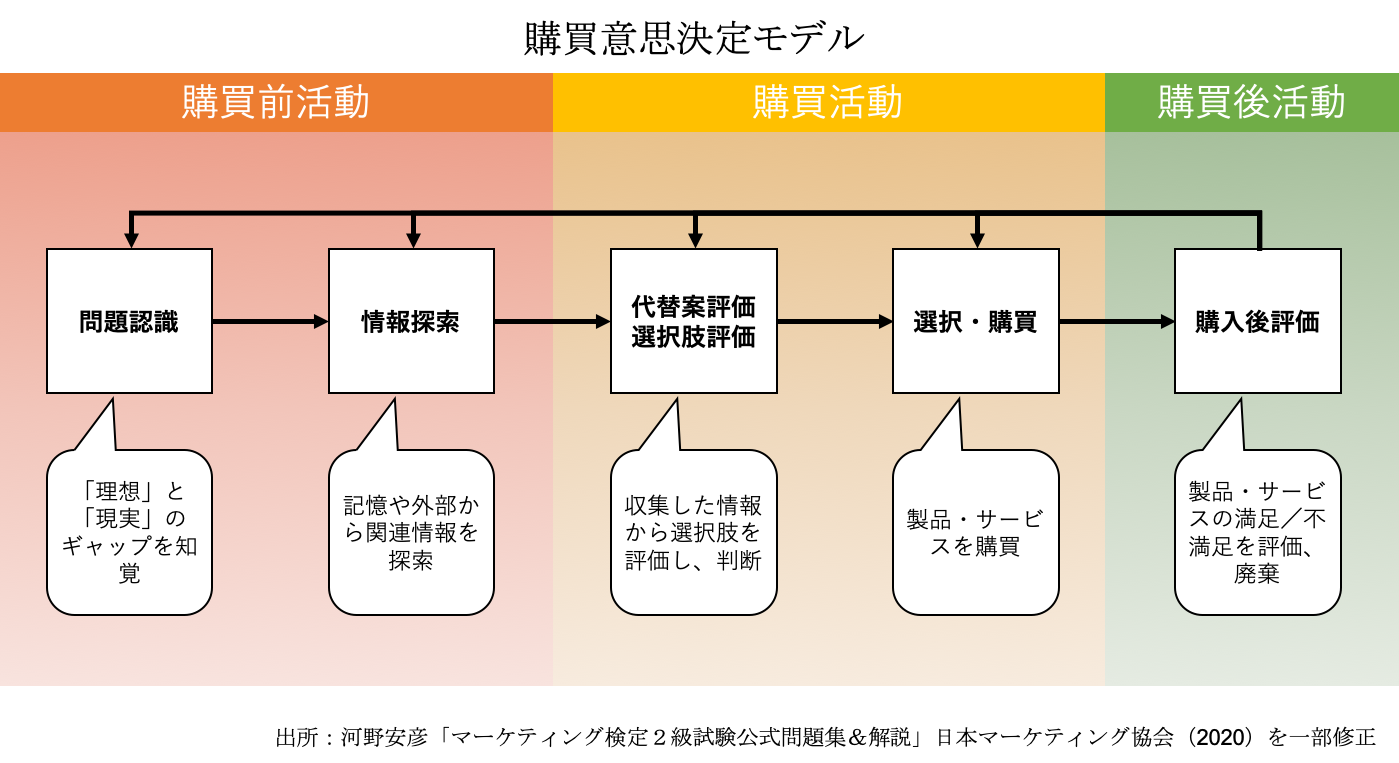

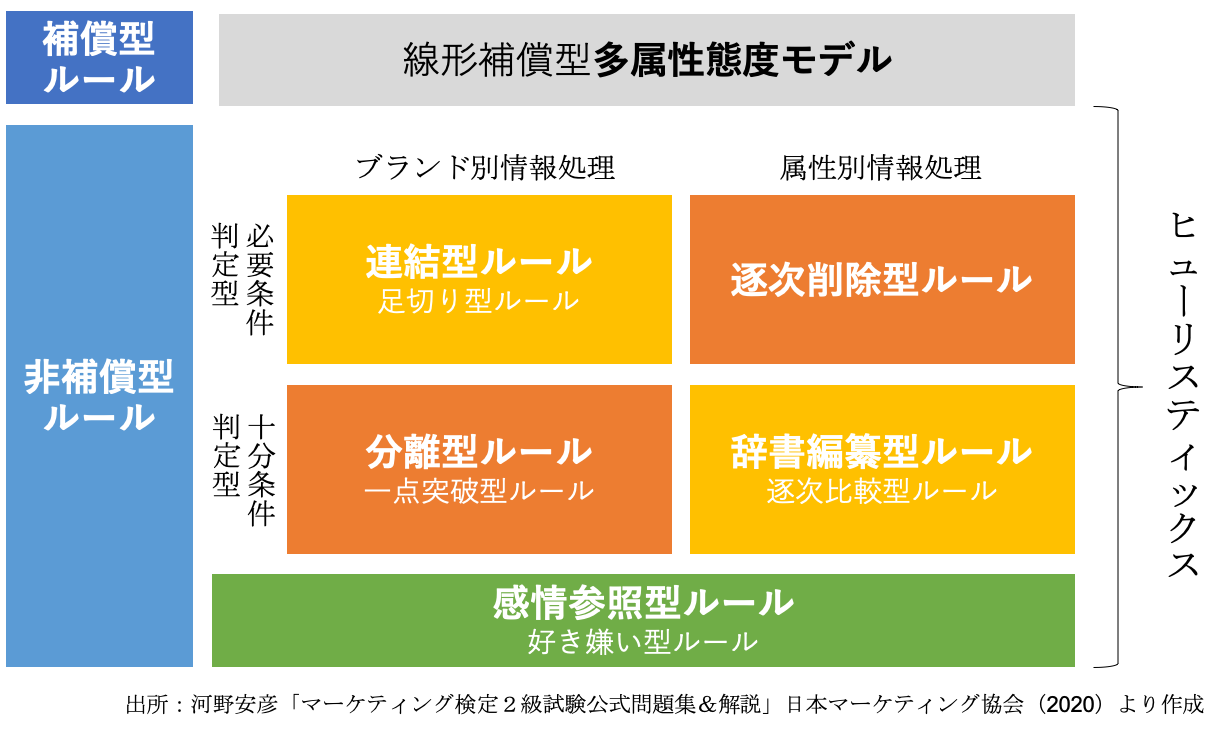

コトラー購買意思決定プロセスの「代替品評価」に、意欲的に挑んだ良問です。

具体的には自動車を買う時は慎重に比較するが、2次参考書は深く考えずにふぞろいを買ってしまう。それは「2割で受かればよい」と試験を舐めて、「8割落ちてヘタクソ国語化」のリスクに気づかないためです。

| × | →○ | |

| ×ア | 非補償型 | 補償型 |

| ×ウ | 満たした製品を選択 | 満たさない製品を排除 |

| ×エ | 最も簡略 しばしば用いられる | 複雑 用いることは少ない |

| ×オ | 補償型 | 非補償型 |

| 消費者の購買意思決定において用いられる代替案の評価方法には、大きく分けて補償型と非補償型がある。これらの評価方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 耐久消費財などの複雑な製品の購買意思決定においては、非補償型の評価方法のみが用いられることが多い。 ○イ 非補償型の評価方法の1 つに分離型がある。この方法では、代替製品の各属性に十分条件を設定し、いずれかの属性においてこの条件を満たした製品を選択する。 ×ウ 非補償型の評価方法の1 つに連結型がある。この方法では、代替製品の各属性に必要条件を設定し、いずれかの属性においてこの条件を満たした製品を選択する。 ×エ 補償型とは、ある属性のマイナス面が他の属性のプラス面によって相殺(補償)され得る評価方法であり、最も簡略な方法であるため、日常の簡便な意思決定や衝動型購買などの場面でしばしば用いられる。 ×オ 補償型の評価方法は、ヒューリスティックスとも呼ばれる。 |

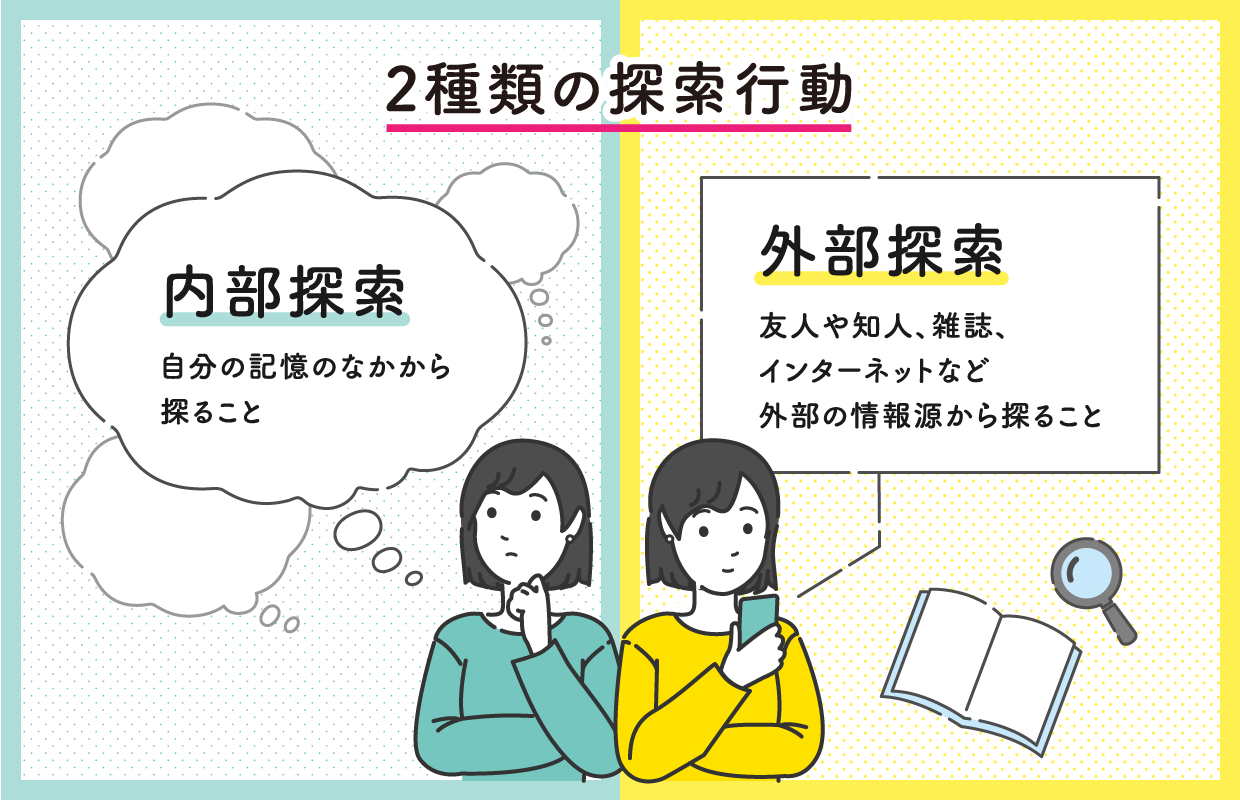

消費者購買行動は、近年のデジタルマーケの流れに乗り、急速に発展した分野です。マーケの実務はテキスト収録範囲の遥か先を行くので、本業の方以外はスルーで構いません。

| (設問1) | × | →○ |

| ×イ | 外部情報探索 内部情報探索 | 経験的情報源(難) 個人的情報源(難) |

| ×ウ | 真のニーズ | 潜在ニーズ |

| ×エ | 情報的影響 | 価値表出的影響 (参考R4第27問正解○ウ) |

| ×オ | 製品関与 | 購買関与 |

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| 消費者ニーズの充足や顧客満足の向上を目指すマーケティングにとって、消費者を理解することは不可欠である。企業は、①消費者の購買意思決定プロセスや②消費者に及ぼす心理的効果についての理解を通して、適切なマーケティングを実行していく必要がある。 |

| (設問1 ) 文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 購入したブランドの欠点と購入しなかったブランドのベネフィットなどを考えた結果、生じる認知的不協和には、自分なりの基準に見合う商品が見つかれば購入に至るタイプの消費者よりも、選択に膨大な時間と手間をかけて最高の選択をしようとするタイプの消費者の方が陥りやすい。 ×イ 購買意思決定に必要な情報探索は、広告や販売員の説明といった売り手主導のマーケティング情報を探すという外部情報探索と、クチコミなどの買い手によるマーケティング情報を探すという内部情報探索とに分類される。 ×ウ 購買意思決定プロセスのスタートは、消費者が満たされていない特定のニーズを認識することから始まるが、こうしたニーズのうち、企業がアンケート調査を実施しても把握することができないニーズは真のニーズである。 ×エ 消費者の意思決定に及ぼす準拠集団の影響の中で、消費者が自分のイメージを高めたりアイデンティティを強化できると期待して、憧れや尊敬を抱く集団と同じブランドを購入したり利用したりするという形で現れる影響のことを情報的影響という。 ×オ 製品関与は、製品やサービスの購入の必要性や緊急性、店舗環境や品揃えなどの購買状況の魅力によって左右される関与のことであり、製品関与が高くなるほど購買決定における情報探索活動は活発になる。 |

正解○ア一択ですが、×イウエは正しい説明になる主語を探してくるのが厄介。今回はこちらのサイトを参考にしました。

| (設問2) | × | →○(いずれも別解あり?) |

| ×イ | サンクコスト効果 | 損失回避 |

| ×ウ | バンドワゴン効果 | フレーミング効果 |

| ×エ | プロスペクト理論 | テンションリダクション |

| (設問2 ) 文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア アンカリング効果は、全く同じコーヒーが1,000円で提供されていた場合に、高級ブランド店が立ち並ぶエリアにあるカフェではそれほど高価に感じないが、若者向け商品を低価格で提供するカジュアルな店が立ち並ぶエリアにあるカフェでは高価に感じるような現象を説明することができる。 ×イ サンクコスト効果は、事前に購入する回数券の使用期限が近づくほど利用頻度を増加させることによって使い切ろうとする消費者心理を説明することができる。 ×ウ バンドワゴン効果は、小さなカップにあふれそうな量を盛り付けることで人気のジェラート店が、今までと同じ量を入れても余裕がある大きさのカップに変更した結果、以前よりも顧客が商品に価値を感じなくなるという現象を説明することができる。 ×エ プロスペクト理論は、交通費や昼食費は数百円の支出でも痛みを感じて節約しようとするにもかかわらず、コンサートや洋服といった自分の好きなことやモノに対しては数百円の支出の増加は気にならないという現象を説明することができる。 |

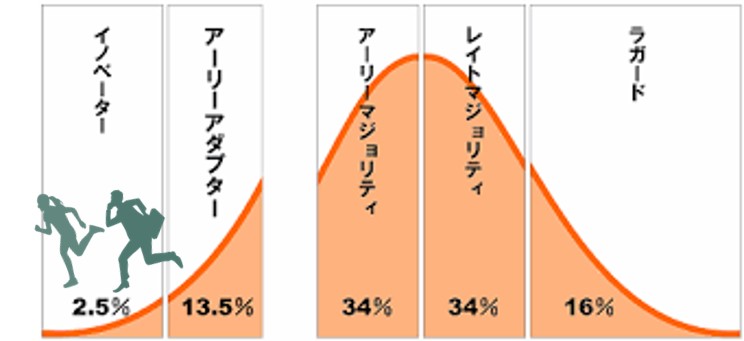

キャズムは頻出。以下の図を見ながらどうぞ。

| × | →○ | |

| ×ア | レイト・マジョリティ | アーリー・マジョリティ |

| 並行的に | 段階的に | |

| ×ウ | レイト・マジョリティ | アーリー・アダプター |

| ラガード | アーリー・マジョリティ | |

| ×エ | ラガード | アーリー・アダプター |

| ×オ | イノベーター | アーリー・アダプター |

| アーリー・アダプター | アーリー・マジョリティ |

| 新製品や新サービスを受け入れる市場が一様ではなく、いくつかの異なったグループによって構成されているとする考え方に、市場をマニア・マーケットと大衆マーケットとに分けて市場の顧客層の質的な違いに着目するキャズム(Chasm:市場の断層)の理論がある。 キャズムの理論に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア キャズムの理論では、大衆マーケットにおける新製品や新サービスの急成長は、目利きの層(アーリー・アドプター)と流行を後追いする層(レイト・マジョリティー)に対し、並行的に受け入れられる必要がある。 ○イ キャズムの理論では、大衆マーケットを構成する流行に敏感な層(アーリー・マジョリティー)にいかに受け入れられ、その需要を喚起するかが課題となる。 ×ウ キャズムの理論では、大衆マーケットを構成する流行を後追いする層(レイト・マジョリティー)には受け入れられても、無関心の層(ラガード)に受け入れられるかどうかが問題となる。 ×エ キャズムの理論では、まずマニア・マーケットを構成する新しいモノ好きの層(イノベーター)と無関心の層(ラガード)とに受け入れられることが必要である。 ×オ キャズムの理論では、マニア・マーケットを構成する新しいモノ好きの層(イノベーター)に受け入れられ、いかに目利きの層(アーリー・アドプター)の反応を推測するかが問題となる。 |

×アは下線部2つがあべこべ。

| × | →○ | |

| ×ア | 感覚や好みに基づいて選択される場合 | 専門的知識が必要な製品やサービス |

| ×イ | 見られている状況 | 見られていない状況 |

| ×ウ | 全て(←断定しすぎ) | 多く |

| ×エ | ない(←断定しすぎ) | 少ない |

| 消費者と社会的アイデンティティに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 感覚や好みに基づいて選択される場合と異なり、専門的知識が必要な製品やサービスに関しては、消費者は属性や価値観が自分と類似している他者の意見やアドバイスを重視する。 ×イ 自己アイデンティティを示すため、消費者は拒否集団をイメージさせるブランドの選択を避ける傾向がある。この傾向は、他者から見られている状況において行う選択よりも、見られていない状況において行う選択で顕著に強くなる。 ×ウ 自己概念において社会的アイデンティティが顕著になっている場合、自分が所属している内集団で共有される典型的な特徴を支持するようになる一方、自分が所属していない外集団の全てに対して無関心になる。 ×エ 自分に影響を与えようとする意図をもった他者が存在する場合、消費者の行動はその他者から強く影響を受ける一方で、単にその場にいるだけの他者からは、影響を受けることはない。 ○オ 自分に対する他者からの否定的な評価を避け、肯定的な評価を形成していこうとする欲求は自己高揚と呼ばれる。自己高揚のレベルが高い消費者は、自分の所属集団よりも、願望集団で使用されているブランドとの結びつきを強める傾向がある。 |

準拠集団は頻出ですが、用語が細かくなっているのでこちらをどうぞ。

集団→所属・願望・拒否

影響→情報的・功利的・価値表出的、です。

| × | →○ | |

| ×ア | 含まれない | 含まれる |

| ×イ | 理想集団 | 願望集団 |

| ×エ | 功利的影響 | 情報的影響 |

| 消費者行動における準拠集団に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 準拠集団とは、消費者の評価や願望、行動に重要な影響を及ぼす実在または想像上の集団を指す。実在する特定の個人から受ける影響は、準拠集団による影響には含まれない。 ×イ 準拠集団は、実際の知り合いから構成される集団と、自らが所属していないが憧れを抱いている集団とに分類することができる。前者は所属集団、後者は理想集団と呼ばれる。 ○ウ 消費者が準拠集団から受ける影響の1 つに、行動や価値観の伝播がある。これは、準拠集団に属する人々と似た行動をとったり、同じブランドを購入したりすることなどを指し、価値表出的影響と呼ばれる。 ×エ 消費者が準拠集団から受ける影響の1 つに、情緒の伝播がある。これは、準拠集団に属する人々の感情に共感することによる影響であり、功利的影響と呼ばれる。 |

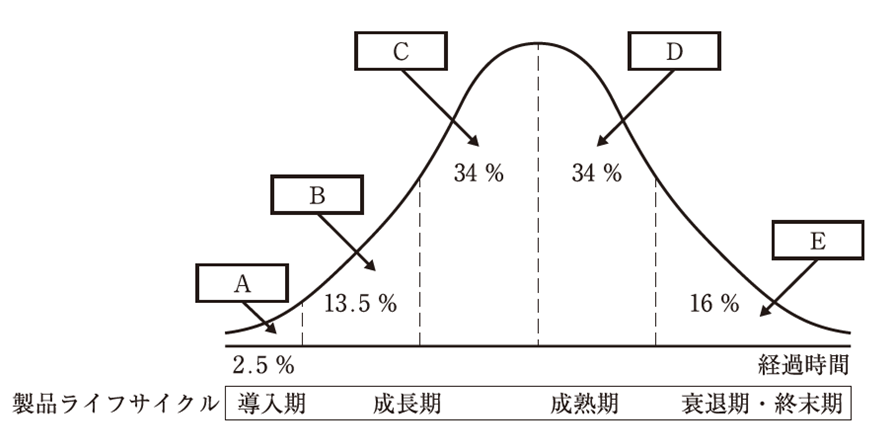

イノベーション理論のキャズムと、製品ライフサイクルの関係性を示した良問です。

| A | B | C | D | E | |

| ×ア | early adopter | early majority | late majority | laggard | intruder |

| ○イ | innovator | early adopter | early majority | late majority | laggard |

| ×ウ | innovator | intruder | early adopter | laggard | late majority |

| ×エ | laggard | early adopter | innovator | innovator | late majority |

| ×オ | laggard | early adopter | late majority | intruder | innovator |

| 下図は、E. M. ロジャースのイノベーション普及理論における新製品採用プロセスを表したものである。 製品ライフサイクルの導入期から衰退期・終末期に製品を採用する、空欄A~Eに入る消費者層の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

均一となる⇔ならないの2択に限らず、あいまい表現の言い回しも覚えます。

| × | →○ | |

| ×ア | 均一となる | 均一になるとは限らない |

| ×イ | 望ましくない | なり得る |

| ×エ | せざるを得ない | することもある |

| 市場細分化に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア BtoB マーケティングで企業規模に基づき市場細分化を行った場合、各セグメント内の企業は企業規模以外の基準においても均一となる。 ×イ BtoB マーケティングではさまざまな変数に基づいた市場細分化が行われるが、突発的な注文が多い企業や小口の注文が多い企業などは対象セグメントに望ましくない。 ○ウ BtoB マーケティングにおいては組織的な購買が行われることが多いが、購買担当者の個人的特性に基づく市場細分化が有効な場合がある。 ×エ 市場細分化によって製品・サービスの種類が増えるため、企業のコストも増加せざるを得ない。 |

×イウは決めつけNG。ふわっとした言い回しを覚えると、「2次」で役立ちます。

| × | →○ | |

| ×ア | 不要である | 位置づけが異なる |

| ×イ | べきである | 手もある |

| ×ウ | 常に | 主に |

| BtoB マーケティングに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア BtoB マーケティングでは、BtoC マーケティングに比べて特定少数の顧客を対象とすることが多いため、ブランディングの不要である。 ×イ BtoB マーケティングでは、顧客第一主義に立脚し、専ら既存顧客の要望に応えることに集中するべきである。 ×ウ BtoB マーケティングでは、常に、購買に関する意思決定は当該購買に関する意思決定者の技術的専門知識に基づいて行われるため、このような購買者を想定したマーケティングが求められる。 ○エ BtoC マーケティングでは、極めて高い市場シェアを獲得し長期的に維持することは困難な場合が多いが、BtoB マーケティングでは複数の寡占企業と取引できる場合などに極めて高い市場シェアを獲得し維持することも可能である。 |

今日のまとめ

①誤答選択肢をバツマルして興味を持ったら、→②まずテキストや関連書籍・ネットを眺め、→③知識をツナいで体系化する。その上で、次の製品(Product)26マークに進みます。