1964年東京五輪ではCが最高とされた体操の難易度は、今や天井知らずに。そしてトンデモ難化の「2次」への備えは、Aランクのド基礎の暗記から始めます。

ふぞろい送りの刑とは、①誤って辞書より分厚い過去問集を買い→②暗記をヘタクソ化して辟易し→③「2次」で過去問の答とフレーズ集を覚える誤った勉強のこと。その厳罰を回避するのが、誤答選択肢の【難易度ABC】管理です。

同一論点内の古い順に過去問を解くRTA

その大きなメリットの一つが、出題パターン(作問技術)の進化がわかること。

| 難度A:過去問と同じ選択肢 | 難度B:過去問と同じ論点 | 難度C:過去問と異なる論点 | 難度X:初見知識 |

|---|---|---|---|

| 傾向:基本知識を学ぶため、直近の過去問と同じ選択肢を出す。 | 理解度と応用力が問うため、過去問をベースに異なる形で問題が構成される。 | 出題範囲の網羅的な理解を求め、前年と違う論点から出題される。 | より広範な最新知識にアップデートするため、初見知識を問う。 |

| 対策:過去問過去5年分を繰り返し解き、誤答選択肢がなぜ不適切かを理解する。 | 過去問を解く際に、その論点がどのような背景、理論に基づいているのかを学ぶ。 | 各論点について、自分なりの言葉で説明できるようにする。 | 過去問解説の利用を避け、ネットを使って自分で調べる。 |

【過去問RTA 情報①】暗記強化に難易度ABC / ハード・ソフト・DB35マーク

誰もが「情報」=暗記と身構えるこの1コマ目が、暗記を得意化する上で超重要。年により難化する「情報」を使い、難易度ABCXのパターンを完全にマスターな。

①ハードウェア

テキスト冒頭で学ぶハードウェアは、従来はインタフェース・入力・記憶装置でどれか2マーク、最近は1マークだけ出る。慌てず軽めに覚えます。

インタフェース

インタフェースの問題では、パラレルよりシリアルが進化系、シリアルとしてさらに進化すると便利ナUSBに。この知識ですべて解けます。

| ① | ② | ③ | |

| ○ア | e-SATA | SCSI | Bluetooth |

| ×イ | e-SATA | USB | IrDA |

| ×ウ | IEEE1284 | SCSI | IrDA |

| ×エ | IEEE1284 | USB | Bluetooth |

| 業務内容に応じて、さまざまな種類の周辺機器をパーソナルコンピュータ(PC)本体に接続して利用することがある。 接続のための入出力インタフェースに関する以下の①~③の記述と、それらに対応する用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ① 外付けハードディスク装置(HDD)や外付けブルーレイディスク装置といった周辺機器の接続を可能にするシリアル・インタフェースである。 ② 外付けHDD やスキャナといった周辺機器の接続を可能にするパラレル・インタフェースである。 ③ スマートフォン、キーボード、マウス、プリンタなどの周辺機器のワイヤレス接続を可能にするインタフェースである。 |

当問も、パラレル→シリアルへの進化の一つ覚えで〇cがマル。すると×cは自動的にバツになり、この辺が来年出そうと思って覚えます。

| × | →〇 | |

| ×ab | パラレル | シリアル(下線部あべこべ) |

| ×b | マウスや | (削除) |

| ×d | 外付けHDD、マウスやプリンタの接続 | ディスプレイへのデジタル伝送 |

| パーソナルコンピュータ(PC)の利用においては、業務内容に応じてハードディスクドライブ(HDD)などのさまざまな種類の周辺機器をPC 本体に接続することがある。周辺機器を接続するインタフェースに関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×a e-SATA は、PC 本体の電源を切らずに外付けHDD の接続が可能なパラレルインタフェースである。 ×b SCSI は、外付けHDD、マウスやプリンタの接続が可能なシリアルインタフェースである。 〇c USB は、PC 本体の電源を切らずに外付けHDD の接続が可能なシリアルインタフェースである。 ×d DVI は、外付けHDD、マウスやプリンタの接続が可能なインタフェースである。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 | 誤 |

| ×イ | 正 | 正 | 誤 | 正 |

| ×ウ | 正 | 誤 | 誤 | 正 |

| ×エ | 誤 | 正 | 誤 | 誤 |

| 〇オ | 誤 | 誤 | 正 | 誤 |

上下どちらにも差し込めるのは、USB type-Cだけ。abcまとめてバツです。

| × | →○ | |

| ×abd | できる | できない |

| パーソナルコンピュータ(PC)の利用においては、多様な種類の周辺機器をPC本体に接続することがある。 USB 規格に基づく、PC 本体の受け口への差し込みに関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a 全てのUSB 2.0 Standard-A のコネクタは、PC 本体のUSB 2.0 Standard-Aの受け口に上下どちらの向きでも差し込むことができる。 ×b 全てのUSB 2.0 Standard-A のコネクタは、PC 本体のUSB 3.1 Standard-Aの受け口に上下どちらの向きでも差し込むことができる。 ○c 全てのUSB 3.1 Standard-A のコネクタは、PC 本体のUSB 2.0 Standard-Aの受け口に差し込むことができる。 ×d 全てのUSB 3.1 Standard-A のコネクタは、PC 本体のUSB 3.1 Standard-Aの受け口に上下どちらの向きでも差し込むことができる。 ○e 全てのUSB 3.1 Type-C のコネクタは、PC 本体のUSB 3.1 Type-C の受け口に上下どちらの向きでも差し込むことができる。 |

入力装置

主語入れ替えの可能性を想定し、中盤以降の説明はすべて正しいと仮定する。すると×b、cの下線部があべこべに気が付きます。

| × | →○ | |

| ×bc | 静電容量方式 | 抵抗膜方式(下線部あべこべ) |

| 各種の業務システムのデータ入力や情報検索などにタッチパネルを利用する場合がある。タッチパネルの選択に当たっては、その方式ごとの操作特性を考慮する必要がある。 タッチパネルの方式に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| 〇a 赤外線方式は、機器の画面の複数点を指先で同時に直接触れて操作することができる。 ×b 静電容量方式は、機器の画面の複数点を指先で同時に直接触れて操作することはできない。 ×c 抵抗膜方式(感圧式)は、対応ペン以外のペンでは操作できないが、指先で直接触れて機器の画面に表示されるアイコンやボタンを操作できる。 〇d 静電容量方式は、対応ペン以外のペンでは操作できないが、指先で直接触れて機器の画面に表示されるアイコンやボタンを操作できる。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | ○ | × | ||

| ○イ | ○ | ○ | ||

| ×ウ | × | × | ||

| ×エ | × | ○ |

×acの下線部があべこべ。

| × | →○ | |

| ×a | ジャイロセンサー(ジャイロスコープ) | 磁気センサー |

| ×c | 磁気センサー(電子コンパス) | ジャイロセンサー |

| スマートフォンには、いろいろなセンサーが搭載されている。 スマートフォンに一般的に搭載されている4 つのセンサーの機能・役割に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×a ジャイロセンサー(ジャイロスコープ)は、地磁気を観測するセンサーで、方位を検知して、スマートフォンの地図アプリで北の方角を示すのに使われる。 〇b 加速度センサーは、重力加速度も検出できるセンサーで、スマートフォンの傾きに応じて自動的に画面の向きを変えるのに使われる。 ×c 磁気センサー(電子コンパス)は、角速度を検出するセンサーで、スマートフォンがどのような方向に動いたかを感知して、スマートフォンの方向に応じた画面を表示するのに使われる。 〇d 近接センサーは、対象物が近づくだけでON・OFF を切り替えることができるセンサーで、通話時に顔にスマートフォンを近づけても誤作動しないように画面をOFF にするのに使われる。 |

記憶装置

×アイの下線部があべこべ。

| × | →○ | |

| ×ア | BD-ROM | BD-R |

| ×イ | BD-R | BD-ROM |

| ×ウ | データを一度だけ | データを繰り返し |

| レーザ光を利用してデータの読み書きを行う記憶媒体にはさまざまな種類があり、それぞれの特徴を理解する必要がある。 記憶媒体に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア BD-ROM は、データを未記録部分へ繰り返し追記することができる。 ×イ BD-R は、読み出し専用である。 ×ウ DVD-RAM は、データを一度だけ書き換えることができる。 〇エ DVD-RW は、データを繰り返し書き換えることができる。 |

フラッシュメモリはNOR→NANDに進化し、USBメモリやSSDを高速化した。この1行で解ける問題です。

| × | →〇 | |

| ×a | (主語入れ替え) | RAMの説明 |

| ×c | の方が速い | でもほぼ同じ |

| ×e | NOR型 | NAND型 |

| フラッシュメモリに関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a 揮発性メモリであるので、紫外線を照射することでデータを消去できる。 〇b 不揮発性メモリであるので、電源を切っても記憶していたデータを保持できる。 ×c NAND型とNOR型を比べると、読み出し速度はNAND型の方が速い。 〇d NAND型とNOR型を比べると、書き込み速度はNAND型の方が速い。 ×e NOR型は、USBメモリやSSDなどの外部記憶装置に用いられている。 |

| a | b | c | d | e | |

| ×ア | × | 〇 | |||

| ×イ | × | × | |||

| ×ウ | 〇 | × | |||

| 〇エ | 〇 | 〇 | |||

| ×オ | × | × |

②ソフトウェア

1マークに減らされたハードに変わり、年3マーク出るようになったソフトウェア。出題知識も年々進化します。

基本ソフトウェア

似たような別の用語に入れ替えるパターン。2択まで絞ってドボンしたかも。

| × | →○ | |

| ×イ | パッチ | デバイスドライバ |

| ×ウ | カーネル | ミドルウェア |

| ×エ | リンカ | コンパイラ |

| ×オ | ミドルウェア | ファームウェア |

| 中小企業診断士は、アプリケーションソフトウェア(アプリケーション)の動作に必要な他のソフトウェアの役割・機能についても理解しておく必要がある。 ソフトウェアの役割・機能に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア OS に先立って起動し、ディスプレイやキーボードを利用可能にするソフトウェアをBIOS という。 ×イ PC に接続したマウスやプリンタなどの周辺機器をアプリケーションから利用可能にするソフトウェアをパッチという。 ×ウ 多くのアプリケーションが共通利用する基本処理機能を、標準化されたインタフェースでアプリケーションから利用可能にするソフトウェアをカーネルという。 ×エ 高級言語で書かれたプログラムをコンピュータが実行可能な機械語に翻訳するソフトウェアをリンカという。 ×オ ハードウェアとソフトウェアの中間的な存在としてハードウェアの基本的な制御を行うために機器に組み込まれたソフトウェアをミドルウェアという。 |

テキストレベルの単語訂正。×cはR3年第4問と同じ選択肢です。

| × | →〇 | |

| ×a | ミドルウェア | BIOS |

| ×b | シェル | ドライバ |

| ×c | パッチ | ミドルウェア |

| ソフトウェアに関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×a OS に先立って起動し、ディスプレイやキーボードを利用可能にするソフトウェアをミドルウェアという。 ×b PC に接続したマウスやプリンタなどの周辺機器を、アプリケーションから利用可能にするソフトウェアをシェルという。 ×c 多くのアプリケーションが共通利用する基本処理機能を、標準化されたインタフェースでアプリケーションから利用可能にするソフトウェアをパッチという。 〇d ハードウェアを直接的に制御するために機器に組み込まれたソフトウェアをファームウェアという。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 正 | 誤 | 正 | 誤 |

| ×イ | 正 | 正 | 誤 | 誤 |

| ×ウ | 誤 | 正 | 正 | 正 |

| ×エ | 誤 | 正 | 誤 | 正 |

| 〇オ | 誤 | 誤 | 誤 | 正 |

ファイル形式

×a、cがあべこべ。

| × | →○ | |

| ×a | BMP 形式 | GIF 形式 |

| ×c | GIF 形式 | BMP 形式 |

| 中小企業においても、Web サイトを構築する場合など、静止画像データを利用することが多い。静止画像データの保存にはさまざまなファイル形式が利用されるので、それぞれの形式の特徴を理解する必要がある。 静止画像データのファイル形式に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a BMP 形式は、可逆圧縮方式の画像フォーマットであり、256 色( 8 ビット)以下で静止画像を保存できる。 〇b JPEG 形式は、非可逆圧縮方式の画像フォーマットであり、フルカラーで静止画像を保存できる。 ×c GIF 形式は、圧縮しない画像フォーマットであり、ドットの集まりとして静止画像を保存できる。 〇d PNG 形式は、可逆圧縮方式の画像フォーマットであり、フルカラーで静止画像を保存できる。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | × | ○ | ||

| ×イ | × | × | ||

| ○ウ | ○ | ○ | ||

| ×エ | × | ○ |

今日は'主語入れ替え'が全12問。どの用語の説明か、瞬時に思い浮かべます。

| × | →○ | |

| ×ア | (主語入れ替え) | HTMLの説明 |

| ×イ | (主語入れ替え) | TSVの説明 |

| ×エ | 空白、コロンあるいはセミコロン | カンマ |

| PC を用いる業務処理では多様なソフトウェアが使われていることから、異なるソフトウェア間でデータを交換する場合がよくある。 データ交換に利用するデータ形式としてのCSV に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 文字データや数値データだけではなく、データ間の区切り位置にタグを挿入することで画像やプログラムも記録できる。 ×イ 文字データや数値データだけではなく、データ間の区切り位置にタブを挿入することで計算式や書式情報も記録できる。 ○ウ 文字データや数値データのデータ間の区切りとしてカンマを、レコード間の区切りとして改行を使用する。 ×エ 文字データや数値データのデータ間の区切りとして空白、コロンあるいはセミコロンを使用する。 |

当問の正解は○ウですが、×カレントディレクト→○カレントディレクトリの誤植が指摘され、全員正解になりました。

| コンピュータ内で特定のファイルの所在を表す際に相対パスが用いられる。相対パスに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 親ディレクトリから対象ファイルに至るパスである。 ×イ 仮想ディレクトリから対象ファイルに至るパスである。 ○ウ カレントディレクトから対象ファイルに至るパスである。 ×エ ホームディレクトリから対象ファイルに至るパスである。 ×オ ルートディレクトリから対象ファイルに至るパスである。 |

この手の問題を見たら表を作って覚える習慣をつけると、次の「法務」の苦手がぐっと減る。ただ当問は動画ファイル(アエオ)の違いが難しく、正答率Dです。

| × | →〇 | |

| ×ア | AVI ファイル形式 | DRM(暗記不要) 技術 |

| ×イ | BMPとJPEGは、可逆圧縮 | BMPは非圧縮、JPEGは非可逆 |

| ×ウ | 非可逆 | 可逆 |

| ×エ | 可逆 | 非可逆 |

| Webサイトを構築する場合などにおいては、音・画像・動画データを利用することが多い。これらの保存にはさまざまなファイル形式が利用される。これらのファイル形式に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア AVIは、ストリーミング配信向けの動画データのファイル形式であり、動画データの再生や複製、変更を制限することができる。 ×イ BMPとJPEGは、可逆圧縮方式による画像データのファイル形式であり、フルカラーで画像データを保存できる。 ×ウ GIFとPNGは、非可逆圧縮方式による画像データのファイル形式であり、フルカラーで画像データを保存できる。 ×エ MP3は、可逆圧縮方式による音データのファイル形式であり、音楽CD並みの音質を保ちながら音データを保存できる。 〇オ MP4は、音・画像・動画などの複数データをまとめて格納することができるファイル形式である。 |

コード

RFID→電波を用いて同時読み取り。選択肢の作りを見ると、×cでひっかけていると読み取れます。

| × | →○ | |

| ×c | (主語入れ替え) | QRコードの説明 |

| ×d | 赤外線 | 電波 |

| ×e | (主語入れ替え) | OCRの説明 |

| 中小企業でも検品・棚卸等の業務で商品の個体識別にRFID が用いられるように なってきた。 RFID に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 複数のRF タグ上のデータを一括して読み取ることができる。 ○b 電波を用いてRF タグ上のデータを読み取ることができる。 ×c 3 個の検出用シンボルにより、RF タグ上のデータを読み取ることができる。 ×d 赤外線を用いてRF タグ上のデータを読み取ることができる。 ×e 光学読み取り装置を利用してRF タグ上のデータを読み取ることができる。 |

| a | b | c | d | e | |

| ×ア | ○ | ○ | |||

| ×イ | ○ | × | |||

| ×ウ | ○ | × | |||

| ×エ | × | × | |||

| ×オ | × | × |

QRもRFIDも頻出ですが、そういえば「店舗管理」で学習済です。

| × | →〇 | |

| ×d | RFID | QRコード |

| 中小企業でも検品・棚卸などの業務で商品の個体識別にRFID やQR コードが用いられるようになってきた。これらに関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 〇a QR コードでは、数字だけではなく英字、ひらがなや漢字のデータを扱うことができる。 〇b QR コードでは、コードの一部に汚れや破損があっても元のデータを復元できる。 〇c RFID では、複数のRF タグのデータを一括して読み取ることができる。 ×d RFID では、3 個の検出用シンボルにより、RF タグのデータを読み取ることができる。 |

| a | b | c | d | |

| 〇ア | 正 | 正 | 正 | 誤 |

| ×イ | 正 | 正 | 誤 | 正 |

| ×ウ | 誤 | 正 | 正 | 誤 |

| ×エ | 誤 | 誤 | 正 | 正 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 誤 | 正 |

データ他

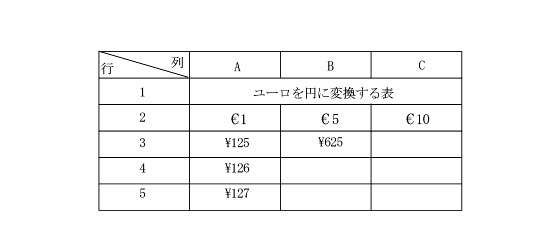

エクセル絶対参照・相対参照の初歩知識です。

| ×ア =$A3*$B2 ○イ =$A3*B$2 ×ウ =A$3*$B2 ×エ =A$3*B$2 |

| 次の表は、ユーロを円に換算するために表計算ソフトウェアによって作成されたものである。A2~C2 のセルには円に換算したい「ユーロの金額(€1、€5、€10)」が入力されている。また、A3~A5 のセルにはユーロ/円の「為替レート(¥125、¥126、¥127)」が入っている。ユーロの円への換算は、「為替レート」#「ユーロの金額」の式を用いることにした。 このとき、はじめに B3 のセルに積の式を入力し、それを空欄のセルに複写して表を完成したい。B3 のセルに入力した式として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 なお、セル番地指定における $ 記号は絶対セル参照を表すものとする。また、*記号は積を求める演算子である。 |

€・¥がエクセル絶対参照$のボケと知り、ニヤリとします。

正規表現(regular expression)とは、コンピュータが扱う文字の規則性(regular)を使っていろいろ便利にすること。ITにこだわらない方なら、ワイルドカードの仲間と覚える。×イは文字でなく数値を使って抽出します。

| 正規表現は、さまざまな文字列を汎用的な形式で表現する方法の1つであり、テキストエディタ、プログラミング言語、検索エンジンなどで利用可能になっている。正規表現の用途に関する記述として、最も不適切なものはどれか。 |

| 〇ア 顧客名簿の電子メールアドレスから@より前の部分(ユーザ名)を取得する。 ×イ 店舗別売上高一覧から売上高の大きい上位5店舗を抽出する。 〇ウ 文章中の「METI」を「経済産業省」に置き換える。 〇エ 報告書の「3/31/2023」の形式で表記されている日付を「2023-3-31」の形式に変換する。 〇オ 領収書に記載するクレジットカード番号の一部を「*」で伏字にする。 |

「半構造化データ」はテキスト掲載外なので「?」マークに。そこで過去問解説に頼らずネット検索すればすぐわかります。

| 近年、デジタルデータの多様化に伴い、構造化データに加えて半構造化データならびに非構造化データの利活用の重要性が高まっている。半構造化データの例として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 なお、ここで半構造化データとは、あらかじめスキーマを定義せず、データにキーやタグなどを付加することで、データ構造を柔軟に定義できるデータをいう。 |

| ×a 音・画像・動画データ ×b リレーショナルデータベースの表 〇c JSON形式のデータ 〇d XML形式のデータ 〇e YAML形式のデータ |

| a | b | c | d | e | |

| ×ア | × | × | 〇 | ||

| ×イ | × | 〇 | 〇 | ||

| ×ウ | × | 〇 | 〇 | ||

| ×エ | × | 〇 | 〇 | ||

| 〇オ | 〇 | 〇 | 〇 |

計算問題ですが、暗記せずに解けます。まず44,100Hz×16ビット×2チャンネル×5分×60秒を単純に掛け算。最後の「8」は8ビット=1バイトなので「割る」〇イになりますが、少なくともアイの2択にはなるはず。

| コンピュータで音・画像・動画を利用するには、アナログデータをデジタル化する必要がある。 音をデジタルデータに変換することを考える。PCM(パルス符号変調)方式でアナログ音声データをデジタルデータに変換する。量子化ビット数16ビット、サンプリング周波数44,100Hzでステレオ(2チャンネル)の音の5分間のデータ量は何バイトか。最も適切な計算式を選べ。ただし、データの圧縮は行わないものとする。 |

| ×ア (44,100×16×2)×(5×60)×8 〇イ (44,100×16×2)×(5×60)÷8 ×ウ (44,100×16÷2)×(5×60)÷8 ×エ {(44,100÷16)÷2}×(5×60)×8 ×オ {(44,100÷16)÷2}×(5×60)÷8 |

「Webスクレイピング」と言われても初耳ですが、エクセルで簡単にできるそう。そのほかも難しいので、覚えなくて良いです。

| × | →〇 | |

| ×イ | ETL処理 | ストリームデータ処理 |

| ×ウ | ストリームデータ処理 | 分散処理 |

| ×エ | 複合イベント処理 | ETL処理 |

| ×オ | データクレンジング | 形態素解析 |

| デジタルデータを処理する技術や方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| 〇ア Web サイトからデジタルデータを抽出するプロセスを自動化し、効率化を図るようにした処理をWeb スクレイピングという。 ×イ 刻々と発生するデータに対し、あらかじめ処理条件を定めておき、それに合致した場合に決められたアクションを即座に行う方法をETL 処理という。 ×ウ 大容量のデータをバッチ処理するために、データを複数台のサーバに分散・蓄積しておき処理を行う方法をストリームデータ処理という。 ×エ デジタル機器に搭載されたセンサーから得られたデータから必要な部分を抽出し、使いやすい形に加工する処理を複合イベント処理という。 ×オ 日本語テキストデータの分析に先立ち、意味を持つ最小の言語単位にテキストを分け、品詞を判別する事前処理をデータクレンジングという。 |

データベース

データベース(DBMS)は古くからの論点で、正解選択肢は当たるけれど、誤答選択肢は入れ替わりが多くて覚えにくい。SQLは知っていれば必ず当たるので、得手不得手で1マーク取るか捨てるかを決めます。

分類

bdのネットワーク型⇔関係データベースがあべこべ。ネットワーク型DBがピンとこない方は、以下のリンクをどうぞ。

| 企業の情報システム開発においては多様なデータベース(DB)が用いられる。それらを適切に利用するためには、各DB の特徴を把握しておく必要がある。 DB に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ○a レコード間の相互関係をポインタを用いて記述した木構造で表現できるDB を階層型DB という。 ×b データを複数の表に整理して、表と表の間はそれぞれの表の中の値を用いて関連付けるDB をネットワーク型DB という。 ○c データを識別するためのキーとデータの値をペアにして多様なデータを格納・管理するDB をキー・バリュー型DB という。 ×d レコード間の相互関係をリンクを用いて記述した木構造や網構造も表現できるDB を関係データベースという。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | ○ | × | ||

| ○イ | ○ | ○ | ||

| ×ウ | × | × | ||

| ×エ | ○ | × |

②③①が正解に居るので、残る④⑤をテキストで暗記。

| a | b | c | |

| ○ア | ② | ③ | ① |

| ×イ | ② | ⑤ | ④ |

| ×ウ | ⑤ | ③ | ④ |

| ×エ | ⑤ | ④ | ① |

| 経営の情報化において、意思決定者を支援するために、必要なデータの取得や分析などを行うシステムが求められることがある。 意思決定のためのデータ支援に関するa~cの記述と①~⑤の用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| a 企業のさまざまな活動を介して得られた大量のデータを目的別に整理・統合して蓄積し、意思決定支援などに利用するために、基幹業務用のデータベースとは別に作成するもの。 b 多様な形式で蓄積されている生データに対して、データ形式統一、欠損値補完、単位統一などの処理を行い、横断的な解析ができるように整えること。 c スライシング、ダイシング、ドリルダウンなどのインタラクティブな操作によって多次元分析を行い、意思決定に利用できるようにすること。 |

| 【用語】 ① OLAP ② データウェアハウス ③ データクレンジング ④ データマイニング ⑤ データマッピング |

ヘタクソ解説など不要。図を見て穴埋めして覚えればOK。

| A | B | C | D | |

| ○ア | データウェアハウス | データマート | データレイク | データクレンジング |

| ×イ | データウェアハウス | データレイク | データスワンプ | データクレンジング |

| ×ウ | データマート | データウェアハウス | データプール | データマイグレーション |

| ×エ | データマート | リレーショナルデータベース | データレイク | データマイグレーション |

| ×オ | データレイク | データマート | データプール | データマイニング |

| 意思決定や計画立案のために、データを収集して加工・分析することがますます重要になってきている。以下の文章の空欄A~Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 意思決定や計画立案のために、組織内で運用される情報システムやデータベースなどからデータを集めて格納しておく場所を【A】 と呼ぶ。この【A】 から、必要なものだけを利用しやすい形式で格納したデータベースを【B】 と呼ぶ。 このような構造化されたデータに加えて、IoT 機器やSNS などからの構造化されていないデータを、そのままの形式で格納しておく【C】 が利用されつつある。膨大なデータを蓄積する必要があるため、比較的安価なパブリッククラウドのオブジェクトストレージに格納される場合が多い。収集されたデータの品質を高めるためには、データ形式の標準化や【D】 が重要である。 |

データレイク→まるごとぶっこむとイメージし、×アエオを正しく直します。

| × | →○ | |

| ×ア | 格納する。 | 格納するほかに、様々なデータをそのまま格納する。 |

| ×ウ | (難、主語入れ替え) | データマートの説明 |

| ×エ | 定義して、その形式にしたがって | 加工することなく |

| ×オ | それぞれ加工し、構造化したうえで | 加工することなく |

| データを格納する考え方としてデータレイクが注目されている。データレイクに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 組織内で運用される複数のリレーショナルデータベースからデータを集めて格納する。 ○イ 組織内の構造化されたデータや、IoT 機器やSNS などからの構造化されていないデータをそのままの形式で格納する。 ×ウ データウェアハウスから特定の用途に必要なデータを抽出し、キー・バリュー型の形式で格納する。 ×エ データ利用や分析に適したスキーマをあらかじめ定義して、その形式にしたがってデータを格納する。 ×オ テキスト形式のデータと画像・音声・動画などのバイナリ形式のデータをそれぞれ加工し、構造化したうえで格納する。 |

処理技術

当問のACIDのように、4~5つの定義がある知識をそっくりそのまま出題する時代の名残です。×アエはすぐわかりますが、×イは少々微妙。覚えにくいので捨ててOK。

| × | →〇 | |

| ×ア | 独立性 | 耐久性 |

| ×イ | 耐久性 | 一貫性?(別解あり) |

| ×エ | 一貫性 | 隔離性 |

| データベースのデータ処理では、アプリケーションにおけるひとまとまりの処理単位を「トランザクション」と呼ぶ。たとえば、ある消費者の口座からある小売店の口座に振込送金する場合、⑴消費者の口座残高から振込金額を引き、それを新しい口座残高にすることと、⑵小売店の口座残高に振込金額を足し、それを新たな口座残高にすること、という2 つの更新処理が必要になる。このような出金処理と入金処理をまとめて扱う必要がある場合が「トランザクション」の例である。 トランザクションの処理には、一般にACID 特性(Atomicity,Consistency,Isolation,Durability)と呼ばれる技術的に満たすべき要件がある。 ACID 特性に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア システムに異常が発生したときに、ログなどを用いて異常発生前の状態にまで復旧できることを保証しなければならない。このような特性を「独立性(Isolation)」という。 ×イ データの物理的格納場所を意識することなくトランザクションの処理が実行される必要がある。このような特性を「耐久性(Durability)」という。 ○ウ トランザクションを構成する全ての処理が正常に終了したときだけ、処理結果をデータベースに反映する必要がある。このような特性を「原子性(Atomicity)」という。 ×エ 複数のトランザクションを処理する際には、各トランザクションを逐次的に実行する場合と同時に実行する場合で、処理結果が同じである必要がある。このような特性を「一貫性(Consistency)」という。 |

EclipseもApacheも「開発環境」ですが、後者はどうもWebサーバーを指すらしい。これ以上は専門家におまかせのEランクです。捨て。

| A | B | C | |

| ×ア | Freeware | GNU General Public License | Apache |

| ×イ | Freeware | MIT License | Apache |

| ×ウ | OSS | GNU General Public License | Eclipse |

| ○エ | OSS | MIT License | Apache |

| ×オ | OSS | MIT License | Eclipse |

| ソフトウェアには、ソースコードが無償で公開されているものがある。中小企業でも、このようなソフトウェアを用いることが少なくない。 以下の文章の空欄A~Cに入る用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ソースコードが無償で公開されている【A】 を用いることでコストの削減が期待できる。このようなソフトウェアの代表的なライセンス条件に、BSD Licenseや【B 】がある。 MySQL は【B 】で利用可能なデータベース管理システムの1 つである。また、【A 】である統合開発環境の【C 】を用いれば、Web アプリケーションを構築することができる。 |

タネを明かすと簡単ですが、やや難し目の用語です。誤答選択肢は翌年再出題が多いので、テキストに戻って暗記を。

| × | →○ | |

| ×a | リポジトリ | 三層スキーマ |

| ×b | NoSQL | RDBMS |

| ×c | ロールフォワード | ロールバック |

| 情報システムにおいてデータベースは要となるものである。データベースに関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a リポジトリとは、データベース全体の構造や仕様を定義したものであり、外部・概念・内部の三層構造で捉える。 ×b NoSQL とは、DBMS が管理するデータ・利用者・プログラムに関する情報やこれらの間の関係を保存したデータベースである。 ×c ロールフォワードとは、データベースシステムなどに障害が発生した時に、更新前のトランザクションログを使ってトランザクション実行前の状態に復元する処理である。 ○d カラムナー(列指向)データベースは、列方向のデータの高速な取得に向けて最適化されているので、大量の行に対する少数の列方向の集計を効率化できる。 ○e インメモリデータベースは、データを全てメインメモリ上に格納する方式で構築されたデータベースであり、ディスクにアクセスする必要がないので、応答時間を最小限にすることが可能になる。 |

| a | b | c | d | e | |

| ×ア | × | × | |||

| ×イ | × | ○ | |||

| ×ウ | × | × | |||

| ×エ | × | ○ | |||

| ○オ | ○ | ○ |

〇イを語感で選べば上出来ですが、×アウエオの正解になる用語はいずれも難問です。

| × | →〇 | |

| ×ア | インデックス法 | コネクションプーリング |

| ×ウ | トリガ | カーソル |

| ×エ | レプリケーション | CPS |

| ×オ | ロールフォワード | RDB(リレーショナルデータベース) |

| データベース管理システム(DBMS)に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア インデックス法とは、プログラムがDBMSへアクセスする際に、一度確立したコネクションを維持して再利用するための仕組みをいう。 〇イ ストアドプロシージャとは、表やビューに対する一連の処理を1つのプログラムとしてまとめ、DBMSに格納したものをいう。 ×ウ トリガとは、SQLの問い合わせによって得られた結果セットのレコードを1つずつ読み込んで行う処理をいう。 ×エ レプリケーションとは、IoT機器などから連続的に発生するデータをリアルタイムに収集、分析、検出、加工する処理をいう。 ×オ ロールフォワードとは、表のフィールド値を更新すると、関連づけられている他の表のフィールド値も同時に更新させるための仕組みをいう。 |

〇エは選べますが、×アイウオはOLAPに関する深い知識です。興味のある方はネットで。

| × | →〇 | |

| ×ア | HOLAP | ROLAP (Relational) |

| ×イ | MOLAP | HOLAP (Hybrid) |

| ×ウ | ROLAP | MOLAP (Multi-dimention) |

| ×オ | ドリルスルー | ドリリング |

| OLAPは、ビジネスインテリジェンス(BI)に用いられる主要な技術の1つである。OLAPに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア HOLAPとは、Hadoopと呼ばれる分散処理技術を用いたものをいう。 ×イ MOLAPとは、多次元データを格納するのにリレーショナルデータベースを用いたものをいう。 ×ウ ROLAPとは、多数のトランザクションをリアルタイムに実行するものをいう。 〇エ ダイシングとは、多次元データの分析軸を入れ替えて、データの切り口を変えることをいう。 ×オ ドリルスルーとは、データ集計レベルを変更して異なる階層の集計値を参照することをいう。 |

RDB

テキスト知識です。

| × | →○ | |

| ×ア | 非正規形である | 顧客名の重複は正規化とは無関係 |

| ×イ | 依存関係がある~ | 第一、第二正規化の順に進めて |

| ×ウ | 必要はない | 余地がある |

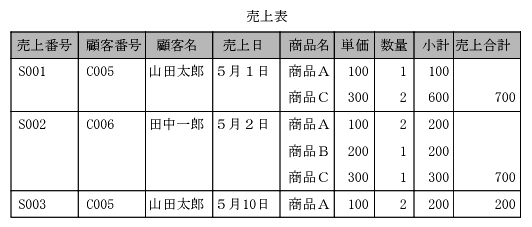

| A社は、リレーショナルデータベースによって管理するために、販売業務に関する取引データを正規化する必要があるかどうかを検討している。現状では、A社は以下のような「売上表」を用いて取引データを管理している。 現状の「売上表」に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×ア 顧客名の欄に山田太郎が2 回出てくるのはデータの重複であることから、非正規形である。 ×イ すでに第二正規形であるので、依存関係がある顧客番号と顧客名を別表に移せば第三正規形になる。 ×ウ すでに第三正規形であるので、これ以上正規化する必要はない。 ○エ 一つの売上番号に対して、商品名、単価、数量および小計の項目が複数あるので、非正規形である。 |

| 以下に示す表は、ある小売店が利用している受注管理表の一部である。この表に関する正規化の観点からの記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。ただし、枝番は1回の受注で商品コード別に連番で発行される番号であるとし、単価は商品コードによって一意に定まるものとする。 |

|

| 〇ア 第1正規形であるが、第2正規形ではない。 ×イ 第1正規形ではない。 ×ウ 第2正規形であるが、第1正規形ではない。 ×エ 第2正規形であるが、第3正規形ではない。 ×オ 第3正規形である。 |

SQL文

知識以前の国語で解ける易問。

| A | B | C | D | |

| ×ア | 後方一致 | comput? | 前方一致 | AND |

| ×イ | 後方一致 | computer? | 前方一致 | AND |

| ×ウ | 後方一致 | computer? | 前方一致 | OR |

| 〇エ | 前方一致 | comput? | 後方一致 | AND |

| ×オ | 前方一致 | computer? | 後方一致 | OR |

| 中小企業診断士は、必要に応じてインターネット上の情報や図書館に所蔵されている資料・データを検索しなければならない。利用する検索システムによって検索式の立て方は異なるとはいえ、目的にかなう資料・データを検索するための基本的な考え方を理解しておく必要がある。 検索システムに関する以下の文章の空欄A~Eに入る用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。なお、検索語中の「?」は、任意の文字列を表す。 |

| 単数形、複数形や語尾変化をもつ文字列をまとめて検索したい場合には、【A】 検索を用いる。例えば、【B】 の検索語を用いれば、computer、computation、computing などをまとめて検索できる。また、management、government、payment などの文字列をまとめて検索したい場合には、【C】検索を用いる。 文字列information と文字列system を同時に含む資料・データを検索したい場合には、【D 】検索を用いる。また、文字列information system を含む資料・データを検索したい場合には、【E 】検索を用いる。 |

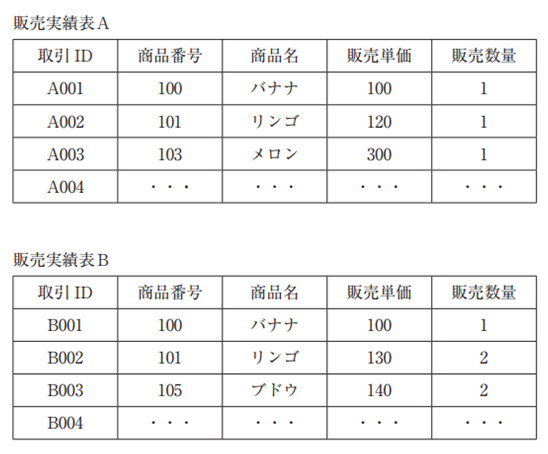

UNION文などあまり見かけないので、誤答させたいDランク。ここでムキにはなりません。

| ある中小企業における今週のA部門とB部門の販売実績は、販売実績表A、販売実績表Bのとおりであった。UNION 句を用いて 2 つの表を 1 つにまとめたい。 そのための SQL 文として、最も適切なものを下記の解答群から選べ |

|

| ×ア | SELECT 取引 ID,商品番号,商品名,販売単価*販売数量 AS 売上高 FROM 販売実績表A UNION (SELECT文が必要) FROM 販売実績表B; |

| ○イ | SELECT 取引 ID,商品番号,商品名,販売単価*販売数量 AS 売上高 FROM 販売実績表A UNION SELECT 取引 ID,商品番号,商品名,販売単価*販売数量 AS 売上高 FROM 販売実績表B; |

| ×ウ | SELECT 取引 ID,商品番号,商品名,販売単価*販売数量 AS 売上高 FROM 販売実績表A,販売実績表B UNION SELECT 取引 ID,商品番号,商品名,販売単価*販売数量 AS 売上高 (FROM文が必要); |

| ×エ | SELECT 取引 ID,商品番号,商品名,販売単価*販売数量 AS 売上高 (FROM文が必要) UNION (SELECT文が必要) FROM 販売実績表A,販売実績表B; |

| ×オ | SELECT 取引 ID,商品番号,商品名,販売単価*販売数量 AS 売上高 (FROM文が必要) UNION SELECT 取引 ID,商品番号,商品名,販売単価*販売数量 AS 売上高 FROM 販売実績表A,販売実績表B; |

正解○オ。SQL文は毎年出題で、かなり細かい所が聞かれました。

| 「アルバイト担当者」表から電話番号が「03-3」から始まる担当者を探すためにSQL 文を用いる。以下のSQL 文の空欄に指定する文字列として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。なお、電話番号は「アルバイト担当者」表の「電話番号」列に格納されているものとする。 |

|

R5第9問、R5再試験第4問ともに、「ORDER BY」の昇順・降順に注目すると2~3択に絞れる。難しく感じるかもですが、サービス問題です。

| 以下に示す、ある小売店における販売データ「取引記録」から併売分析を行いたい。異なる2つの商品の組み合わせに対して、それらが同時に取引された件数を求める「集計結果」を得るためのSQL文を考える。 |

|

| 以下のSQL文の空欄①~③に入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| 〇ア ①:A.取引ID = B.取引ID ②:A.商品ID < B.商品ID ③:DESC ×イ ①:A.取引ID = B.取引ID ②:A.商品ID < B.商品ID ③:ASC ×ウ ①:A.取引ID = B.取引ID ②:A.商品ID <> B.商品ID ③:ASC ×エ ①:A.取引ID < B.取引ID ②:A.商品ID = B.商品ID ③:DESC ×オ ①:A.取引ID < B.取引ID ②:A.商品ID <> B.商品ID ③:ASC |

SQL文は大切ですが、今はノーコード開発が普及したので、苦手な方は後回しでOKです。

| ① | ② | ③ | |

| ×ア | AVG(年間給与支給額) | アルバイト. 店舗コード | 総支給額 DESC |

| ×イ | MAX(年間給与支給額) | 店舗. 店舗コード | 総支給額 ASC |

| ×ウ | MAX(年間給与支給額) | アルバイト. 住所 | 総支給額 DESC |

| ×エ | SUM(年間給与支給額) | アルバイト. 店舗コード | 総支給額 ASC |

| 〇オ | SUM(年間給与支給額) | 店舗. 店舗コード | 総支給額 DESC |

| 下表は、ある中小企業の「アルバイト」表と「店舗」表である。 |

|

| 上の2 つの表から、店舗ごとの年間給与支給額の総額を集計した「店舗別給与支 給額」表を作成することを考える。 |

|

| 以下のSQL 文の空欄①~③に入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

今日のまとめ

テキストレベルの正答率ABを覚えれば「1次」は受かる。そこで「2次」にさっさと受かるには、難度C(自分の言葉で正文化)や難度X(過去問集の解説は使わない)を鍛えましょう。