過去問RTAの利点は、自分の言葉で正解知識に直すので、咄嗟の機転でスッと出やすい。そして今日の26マークは、同業D社に差をつけるならここ!の重要知識が並びます。

「事例Ⅱ」安定高得点のマーケタータイプの方は、常日頃1年365日マーケを考えているので、普通に逆立ちしても勝てません。そこで「マーケ」過去問を、最先端の実務代わりに使い倒すのはいかがでしょう?

「事例Ⅱ」は消費者行動に焦点を当てており、またビジネス実務の進化にも触れるため、スコアが変動しやすい特徴があります。消費者行動は常に変化しており、新たなニーズや嗜好が生まれることで市場が変化します。また、ビジネス実務も技術やトレンドの進化により、常に変化しています。そのため、過去の成功事例や手法が必ずしも通用しないことがあり、試験では最新の情報や理解が求められるため、スコアが変動しやすいのです。

マーケティング実務に携わる経験がある人は、日頃から市場の動向や消費者のニーズに敏感になり、実務で培った知識や経験を活かして試験に臨むことができます。そのため、普段の実力を発揮して安定した高得点を取りやすい傾向があります。

マーケティング実務に疎い人が試験勉強として受ける場合、ピンボケした解答になりやすいです。マーケティングは急速に進化しており、デジタル技術やデータ解析などの先端技術の理解が求められます。そのため、普段からマーケティングの先端に気を配り、最新の情報や技術に触れることが重要です。これによって、試験勉強だけでなく、実務でもより効果的なマーケティング戦略を展開することができます。

【過去問RTA 経営②】製品(Product)26マーク / 事例Ⅱ直結知識が勢ぞろい

以下に並ぶ26マークは、「事例Ⅱ」で頻出の知識がズラリ。RTAをなんとか終えて改めてふぞろいを読むと、そのうすっぺらさ+底の浅さに猫も驚きます。

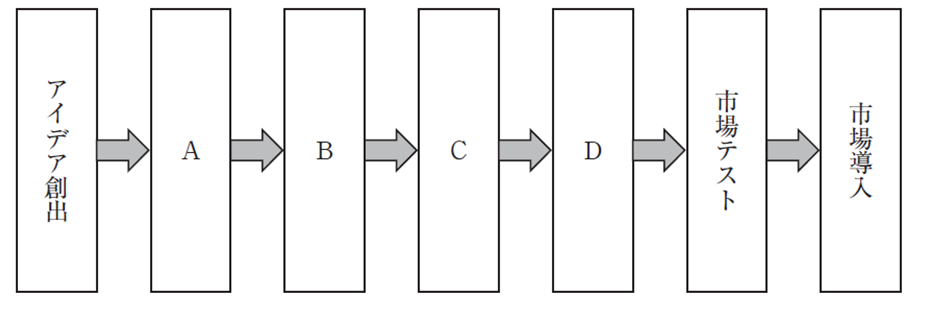

製品開発プロセス

論点別に古い年から並べると、バランス良く繰り返し出題すると良くわかる。これがそのまま「事例Ⅱ」のテキスト代わりになります。

当試験における「ライフサイクル」は、製品・組織、はたまた「経済学」とあちこちで登場。ぜんぶまとめて覚えましょう。

| × | →○ | |

| ×ア | 成熟期 | 成長期 |

| ×イ | 導入期 | 成長期 |

| ×ウ | 導入期 | 成熟期 |

| 製品ライフサイクルの各段階に対応したマーケティングに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 成熟期に入ると市場はより多くの消費者に支えられるようになるため、技術的に、より複雑で高度な製品の人気が高まる。 ×イ 導入期に他社に先駆けていち早く市場の主導権をとることが重要なので、投資を抑えつつ競合他社から明確に差別化された製品やサービスを導入期に投入することが望ましい。 ×ウ 導入期の主要顧客は市場動向や他者の行動を見ながら製品・サービスの購入を決める追随型採用者なので、このような消費者が抱える問題を解決できる製品・サービスを投入することが望ましい。 ○エ 導入期や成長期において市場の業界標準が成立する場合、これに準拠する、または対抗するなど、成立した業界標準に対応したマーケティングを実行することが望ましい。 |

マーケ=イージーと油断すると、たまに深い知識を訊かれて慌てることも。診断士でPLCと言えば導入→成長→成熟→衰退ですが、そのパターンを10個に細分化できるそう。リンク先でちゃっちゃとご確認ください。

| × | →○ | |

| ×イ | 成長期 | 成熟期 |

| ×ウ | 確実に | パターン化して |

| ×エ | 実行は避ける | 計画的に行う |

| ×オ | ファッド(熱狂型) | リバイバル(懐古型) |

| 一時的な熱狂→(例)たまごっち | 世代を超えて→(例)ガンダム |

| 製品ライフサイクル(PLC)に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア PLC の衰退期にある市場の顧客は一般的にロイヤルティが高いため、企業は当該事業を維持し続けることで、売り上げは小さくとも高い利益率を実現できる可能性は残されている。 ×イ PLC の成長期において、通常、企業は自社製品の品質、特徴、パッケージといった特性に手を加えたり、自社のサービスに新しい利用シーンを提案したりして、顧客ニーズの多様性に合わせたマーケティング対応に努める。 ×ウ PLC は製品や市場の動きを確実に予測する概念であるため、自社製品がこれからたどるであろう各段階の将来的なマーケティング戦略の策定に主に利用される。 ×エ 機能やデザインを付加した新製品を出すことで旧製品の魅力を下げ、新製品への買い替えを促進する計画的陳腐化は、当該製品カテゴリーのPLC を短縮することにつながるため、実行は避けるべきである。 ×オ すべての製品やサービスがPLC の4 つの段階すべてを型通りにたどるわけではなく、一度導入された製品やサービスが、はやったり廃れたりしながら何世代にも渡って続くような場合もある。こうしたPLC はファッドと呼ばれている。 |

暗記せずに、一般常識で選ぶ。またコンセプトは、R4事例Ⅱでそのまままるっと出題されました。

| (設問1) | A | B | C | D |

| ×ア | アイデア・スクリーニング | コンセプトの開発とテスト | プロトタイプの開発 | 事業性の分析 |

| ○イ | アイデア・スクリーニング | コンセプトの開発とテスト | 事業性の分析 | プロトタイプの開発 |

| ×ウ | コンセプトの開発とテスト | アイデア・スクリーニング | プロトタイプの開発 | 事業性の分析 |

| ×エ | 事業性の分析 | アイデア・スクリーニング | プロトタイプの開発 | コンセプトの開発とテスト |

| ×オ | 事業性の分析 | コンセプトの開発とテスト | アイデア・スクリーニング | プロトタイプの開発 |

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| 製品開発のリスクを少しでも低くするためには、市場環境を適切に把握した上で、効率的な開発プロセスが必要である。顧客ニーズの移り変わりが早く、競争の激しい今日の市場においては、①従来型の典型的開発プロセスにとらわれない②新たな開発プロセスが採用されることもある。 |

| (設問1 ) 下図は、文中の下線部①を示したものである。図の中の空欄A~Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

×アウは用語の入れ替え。×イはシステムのアジャイル開発の知識で解けます。

| (設問2) | × | →○ |

| ×ア | ユーザーイノベーション | オープンイノベーション |

| ×イ | によって | を簡略化することで |

| ×ウ | が | とのバランスが |

| (設問2 ) 文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 開発プロセスに社外の資源を求める動きが加速している中、従業員や研究機関、他の企業だけでなく、顧客を含む不特定多数の人々にまで広く分散して製品開発のプロセスに関わってもらう方法はユーザーイノベーションと呼ばれている。 ×イ 顧客の移り変わりと競争が激しい市場においては、企画、開発、マーケティング、財務、生産などの各段階を一つ一つ着実に完了させてから次の部門へ引き継いでいくというプロセスによって、製品の失敗や売り上げの機会損失を少なくすることができる。 ×ウ 他の組織と共同で製品開発を進める場合、自らの組織が有する技術やノウハウと他の組織が有する技術やノウハウとの補完性や適合性が重要視されるため、開発プロセスはシーズ志向よりもニーズ志向が重んじられる。 ○エ 多様な部門のメンバーが1 つのチームを形成して、製品開発における複数のステップを同時に進める場合、さまざまな部門のメンバーがプロセスの全段階に同時進行で関わるため、従来型の典型的な開発に比べて、組織に緊張やコンフリクトが生じやすくなる。 |

組織論と違い、マーケの誤答選択肢はなんとなくおかしいことはわかる。そこで復習時のセンス=実際どう活用するかで価値が変わります。

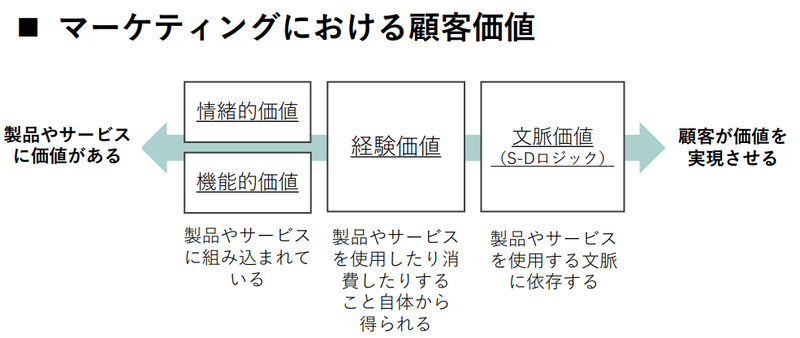

| × | →○ | |

| ×ア | られることはない | られにくい |

| ×イ | させない | させる |

| ×ウ | するために最も力を入れなければならない | されないために欠かせない |

| ×エ | 感覚的 | 機能的 |

| 顧客価値に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 顧客が製品やサービスに期待する最も基本的な機能によってもたらされる価値を、機能的価値という。最も基本的な価値であるため、機能的価値が不十分であったり不明確であったりする製品やサービスが顧客に受け入れられることはない。 ×イ 実際に製品やサービスを購入し、使用感などを経験してみなければ分からない価値を経験価値という。経験価値によって製品やサービスを訴求するためには、すでに利用した顧客によるクチコミなどをなるべく発生させないようにしつつ、プロモーションを行うべきである。 ×ウ 製品やサービスの機能的価値は、「あって当たり前」の本質機能と、付加的な付随機能に分けることができる。このうち本質機能による機能的価値は、1 つでも欠ければ競合する製品やサービスに比べて大幅に魅力が劣るため、自社の製品やサービスを差別化するために最も力を入れなければならない価値である。 ×エ どのような基本的な機能を期待するかは顧客ごとに異なるのに対して、多くの顧客が製品やサービスに期待する感覚的価値は一般的に似通っているため、感覚的価値を訴求する製品やサービスは差別化が難しく、価格競争に陥りやすい。 ○オ 文脈価値とは、顧客が製品やサービスを利用した際の状況に依存する。すなわち、顧客による特定の製品やサービスの利用と、その際の周辺環境や情景あるいは誰と一緒に利用したか、などの状況とともに創り出される価値である。 |

アフォーダンスは頻出ですが、×オは難問知識なので後回しに。

| × | →○ | |

| ×ア | 異なる | に沿った |

| ×イ | ない | あり得る |

| ×ウ | ほとんど | 多く |

| ×オ | 防御可能性 | 移転可能性 (難) |

| パッケージ・デザインに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 多くのパッケージ・デザインにおいて蓋ふたは左に回せば開くようになっているように、パッケージでは人にある行動を自然に起こさせるアフォーダンスが重視される。しかしコモディティ化が進む中、アフォーダンスと異なる新しい使い方の提案は、パッケージを通して差別化を図り、価値を高めやすい。 ×イ 消費者がブランドに対して抱くイメージに対してパッケージ・カラーは強く影響を与えるため、食品パッケージの色を濃くすることによって濃い味の商品であることを伝達することができる。しかし、パッケージ・カラーの色の濃さが、実際の商品の味覚にまで影響することはない。 ×ウ 脳の半球優位性に基づくと、パッケージにおいて画像は右に、文字は左に配置したほうが商品の評価を高めることができるため、このルールはほとんどのパッケージ・デザインで採用されている。 ○エ パッケージにおける便宜価値は、開けやすい、使いやすい、持ちやすい、捨てやすいといったパッケージの改良によって高めることができる一方、感覚価値は、パッケージ・デザインに対する情緒面の感覚が中身にまで移るような感覚転移の効果を生じさせることによって高めることができる。 ×オ ブランドを他の文化圏へ拡張する際に、パッケージがブランド・エクイティの維持や活用にどの程度役割を果たすかという点で評価される基準は、防御可能性と呼ばれる。パッケージ上のネームやカラーは、拡張先の特徴や文化的意味合いを考慮しながら移転を進める必要がある。 |

×アのアフォーダンスは既出、×ウは他論点知識、×エは一般常識で落とせ、○イ一択です。

| × | →○ | |

| ×ア | ことはできないが | 他に |

| ×ウ | はない | がある |

| ×エ | 不要 | さらに重要 |

| パッケージに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア アフォーダンスのルールをうまく取り入れたパッケージ・デザインは、製品利用における消費者の利便性を高めることはできないが、地球環境に配慮する行動を自然に促すことはできる。 ○イ グローバル市場での製品導入を目指す企業では、パッケージに特定の国で隠語的な意味を持ってしまう言語や記号、表現を避け、地理的境界や文化を超えて利用できる移転可能性が高いブランド要素を使用すべきである。 ×ウ 市場で最大の経営資源とシェアをもつリーダー企業が現在の競争地位を維持するために、チャレンジャーやフォロワーといった競合他社のパッケージと類似のデザインを採用することはない。 ×エ パッケージのデザイン開発の現場では、従来型のアンケート調査に加え、アイトラッキングやAI分析を用いた精度の高い調査データが得られるようになっているため、パッケージのリニューアルなどの意思決定において、マーケターの判断は不要になっている。 |

共創は最近の事例Ⅱで頻出。×エは下線部があべこべ。

| × | →○ | |

| ×ア | 一貫して自社内のアイデアが外部に出ることがないよう | 社外のアイデアを取り込むメリットと、自社内のアイデアが流出するリスクのバランス |

| ×イ | 劣る 伏せて | 勝る 公表して |

| ×エ | 伝統的な製品開発 | 共創 |

| 近年は、企業(メーカー)と消費者が共に製品開発を行う共創(co-creation)が多くの企業によって導入されている。このことに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 企業が企業外部のアイデアを取り入れながら価値を創造するオープン・イノベーションでは、企業は一貫して自社内のアイデアが外部に出ることがないように留意する必要がある。 ×イ 企業は共創によって新奇性の高い製品を開発できる可能性があるものの、当該製品を購入する消費者から見た場合は、共創によって開発された製品は企業が開発した製品より信頼性が劣ると感じる傾向がある。このため企業は、その製品が共創によって開発されたという事実を伏せて発売することが望ましい。 〇ウ 共創によって消費者と共に製品開発を行おうとする企業が増えつつある現状に対抗して、伝統的な方法により自社内の経営資源のみに基づいて製品開発を行う方が優れた製品を開発できると考える企業もあり、このような企業の考え方や行動様式は一般に「シーズ志向」と呼ばれることが多い。 ×エ 伝統的な製品開発では、企業が意思決定を行うために、専門的な知識を有していたり、製品の特殊な使い方を提案したりするなどの先進的消費者を対象とした市場調査が実施される場合が多かった。これに対して共創においては、一般に市場の平均的消費者に関するビッグデータが用いられる。 |

| × | →○ | |

| ×イ | 短い 課題 | 長い 利点 |

| ×ウ | クラウド・ソーシング | クラウド・ファンディング |

| ×エ | シーズ | ニーズ |

○アは正解に選びにくいので、×イウエに丁寧にバツをつけます。誤答を作るセンスに注目しましょう。

| 製品の売り上げや人気が消費者間の影響力に大きく左右されるようになった結果、近年は企業と消費者が共同して製品開発を行う例が多く見られる。このことに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア オープン・イノベーションとは、一般に企業が企業外部のアイデアなどを取り入れながら価値を創造する取り組みであるが、企業が自社内のアイデアなどを積極的に外部に出すこともある。 ×イ 企業と消費者が共同で開発した製品は、新奇性や好意的評価、これらに基づく売り上げなどにおいて従来型の製品開発による製品を上回ることも多い。しかし、製品ライフサイクルの長さにおいて従来型の製品より短い場合が多く、このことが課題である。 ×ウ 企業と消費者が共同で製品開発を行う取り組みにおいては、そのための資金をクラウド・ソーシングによってオンライン上の多数の消費者から広く調達することも多い。 ×エ 消費者と共同するのではなく、伝統的な製品開発手法に基づき市場のニーズを重視して自社単独で製品を開発しようとする企業は、シーズ志向であるということができる。 |

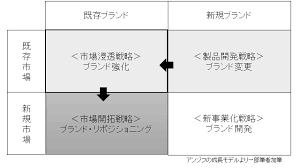

ブランド戦略

ブランドや開発の各知識は、事例Ⅱで突然問われることがあるので確実に覚える。また「地域ブランド」も最近頻出で、2次解答に使用可です(※やりすぎは注意)。

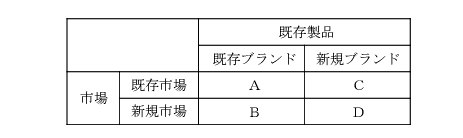

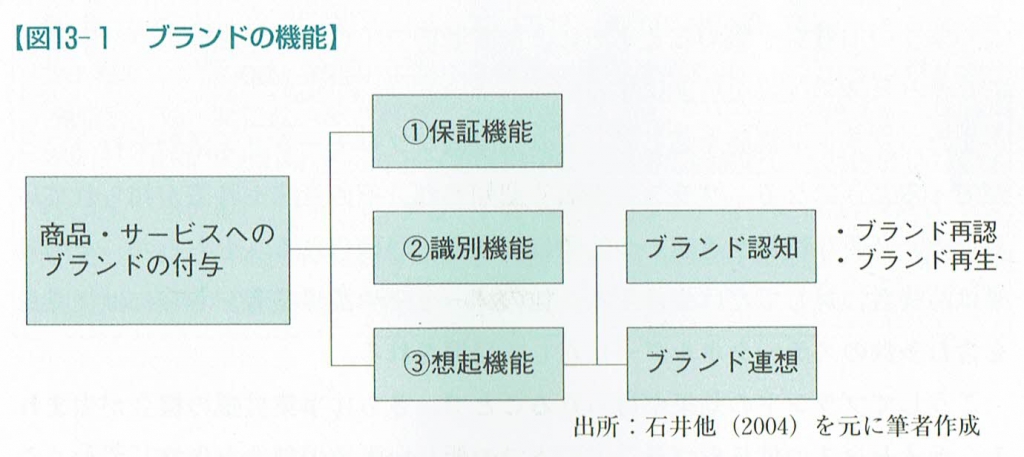

下図を参考に○エ ブランド変更です。

| (設問1) ×ア ブランド・リポジショニング ×イ ブランド開発 ×ウ ブランド強化 ○エ ブランド変更 |

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| 企業は、ブランド・エクイティを創出し、維持し、強化するために、自社ブランドの市場状況と製品状況を考慮しながらブランド戦略を展開している。その成果を示す1 つの指標が、毎年、ブランド価値評価の専門会社から発表される企業ブランド価値ランキングであり、それはランキングが上位であるほど強いブランドであることを示している。 |

| (設問1 ) 文中の下線部①に関して、以下の表は、自社ブランドの市場状況と製品状況に よって、当該ブランドが採るべき戦略を検討する際の戦略枠組みである。自社の既存ブランドが、既存市場において、新たなブランド名を付すことによって再出発を図るという【C】に該当する戦略として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 ここでいう市場とは、ニーズや用途を意味する。 |

×アは下線部2つがあべこべ。×イはあべこべ(対比)で、×ウは程度の言い変えです。

| 設問2 | × | →○ |

| ×ア | モノを中心に据えたブランド | IT企業ブランド |

| ×イ | 容易 | 困難 |

| ×ウ | 強いブランドほど、採用した成分ブランドによって | 強いブランドを採用するほど |

| ×エ | ブランド連想 | 利益を生み出す可能性 |

| (設問2 ) 文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 近年のグローバル版の企業ブランド価値ランキングではGAFA のようなIT企業ブランドが存在感を増す中、日本版の企業ブランド価値ランキングでもモノを中心に据えたブランドではなく、IT企業ブランドが上位を占めている。 ×イ 消費者のブランド選択は、想起集合に含まれる比較的少数のブランドの中から行われる。しかし、近年のブランド数の増加に伴い想起集合サイズは大きくなっているため、強いブランドが想起集合にとどまることは以前より容易になっている。 ×ウ 成分ブランディングは自社ブランドの品質評価を高める有効な方法である。強いブランドほど、採用した成分ブランドによって良いイメージが生まれるため、1 つの成分ブランドを採用する。 ○エ 同等の製品でも、強いブランドを付した製品は高値で取引されたり売上数量が増加したりするなど、ブランドには顧客の知覚を変化させる機能があり、他のブランドとの違いを生み出す原動力となっている。 ×オ ブランド・エクイティとは、「同等の製品であっても、そのブランド名が付いていることによって生じる価値の差」であり、多くのブランド連想を有するほどブランド・エクイティは高くなる。 |

×アウエはあべこを直すだけ。×オは一工夫要ります。

| × | →○ | |

| ×ア | 特にない | ある |

| ×ウ | 低い | 高い |

| ×エ | ではない | に含まれる |

| ×オ | は関わらない | のブランド名は出せない |

| ブランドに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 既存ブランドの下で分野や用途、特徴などが異なる新製品を発売することをブランド拡張と呼び、流通側から見た場合にはさまざまなメリットがある。しかしメーカー側から見ると、ブランド拡張には当該新製品が失敗した場合に既存ブランドを毀き損そんするリスクがある一方で、メリットは特にない。 ○イ 自社ブランドの競合ブランドからの差異化を目指す相対的側面と、消費者から見て自社ブランドに他にはないユニークな価値を持たせる絶対的側面とは、どちらもブランドのポジショニング戦略に含まれる。 ×ウ 製品カテゴリーなどを提示し、当該カテゴリー内で思いつくすべてのブランドを白紙に書き出してもらう調査により、ブランドの純粋想起について調べることができる。これに対して、ブランド名を列挙し、その中で知っているものをすべて選択し回答してもらう調査は精度が高いため、得られる結果の信頼性も低い。 ×エ ブランドとは、消費者の記憶に明確に保持されている最終製品の名称を指す。製品の中に使用されている部品や素材などにも名称が付けられていることがあるが、これらはブランドではない。 ×オ ブランドは、ナショナル・ブランド(NB)とプライベート・ブランド(PB)に分けることができる。PB は大手小売業などの流通業者が開発し製造・販売するもので大手メーカーは関わらないため、PB の売り上げが増えるほどNB を展開する大手メーカーの売り上げは減少する。 |

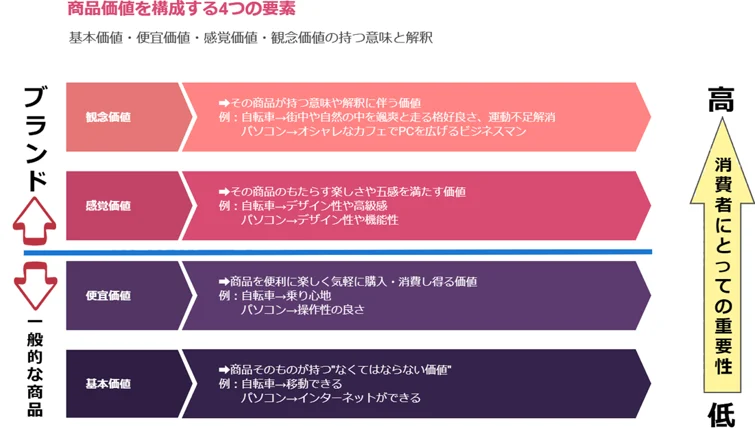

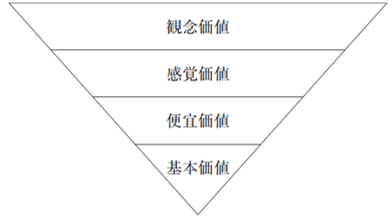

×オに注目。誤答のボケを見つける楽しさ→感覚価値で、この知識は使って欲しい・・の題意に気づくと→観念価値です。

| × | →○ | |

| ×ア | 不要である | の重要性は下がる |

| ×イ | ブランド強化 | 新ブランド |

| ×ウ | 機能 識別機能 | イメージ 想起機能 |

| ×オ | 基本価値、便宜価値、感覚価値 観念価値 | 基本価値、便宜価値 感覚価値、観念価値 |

| ブランディングに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア BtoBマーケティングでは、BtoCマーケティングに比べて特定少数の顧客を対象とすることが多いため、ブランディングは不要である。 ×イ あるブランドについて、これまで蓄積されたブランド資産を捨てて資産ゼロからスタートするブランド強化戦略では、既存ブランドを全く新しいブランドへと置き換えるため、ブランド管理の中でもリスクの高い戦略である。 ×ウ ブランディングが成功しているブランドは、他社ブランドとの機能の違いを知覚させる識別機能によって、コモディティ化が進む市場において自社ブランドが選ばれる理由を与えている。 ○エ ブランディングにおいては、製品やサービスを消費者の使用シーンと関連づけ、消費者に夢や期待、イメージを抱かせることによって、マインド・シェアを獲得することが重要である。 ×オ ブランドの価値構造において、基本価値、便宜価値、感覚価値は、ブランドとしての基礎となる価値であり、観念価値は当該ブランドと消費者との間に唯一無二の存在としての絆を形成する価値である。 |

ブランドの知識は「事例Ⅱ」でマストですが、テキストを覚えるよりも、このように「1次」誤答選択肢を使って覚える方が効率的で、国語力もUPします。

| × | →○ | |

| ×ア | 一方で、メリットは特にない | (削除) |

| ×イ | 含まれない | 含まれる |

| ×ウ | 精度が低いため、得られる結果の信頼性も低い | 助成想起と呼ばれ、目的によって使い分ける |

| ×エ | ではない | に含まれる |

| ブランドに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 既存ブランドの下で、分野や用途、特徴などが異なる新製品を発売することをブランド拡張と呼び、流通側から見た場合にはさまざまなメリットがある。しかしメーカー側から見ると、ブランド拡張には当該新製品が失敗した場合に既存ブランドを毀損するリスクがある一方で、メリットは特にない。 ×イ 自社ブランドが消費者から見てユニークな価値を有するようにすることを、ブランドのポジショニングという。自社ブランドを競合ブランドから差別化することは、ブランドのポジショニングには含まれない。 ×ウ 製品カテゴリーなどを提示し、当該カテゴリー内で思いつくすべてのブランドを書き出してもらう調査により、ブランドの純粋想起について調べることができる。これに対して、あらかじめブランド名を列挙して回答者に提示し、その中で知っているものをすべて選択し回答してもらう調査は精度が低いため、得られる結果の信頼性も低い。 ×エ ブランドとは消費者の記憶に明確に保持されている最終製品の名称を指す。製品の中に使用されている部品や素材などにも名称が付けられていることがあるが、これらはブランドではない。 ○オ ブランドにはナショナル・ブランド(NB)とプライベート・ブランド(PB)がある。PB は大手小売業などの流通業者が開発し販売するものであるため、ある製品カテゴリーの売上げが一定であるとすれば、PB の売上げが増えるほどNB を展開するメーカーの売上げは減少しやすくなる。しかし、NB メーカーがOEMの形でPB の製造などに関わっている場合は、その限りではない。 |

地域ブランド(空間・産品)が伸びるのはまだまだこれから。R5以降も連続出題可能性大です。

| 正解を先に読む | ←用意された選択肢 |

| 観念価値 | c 地域が有するストーリーへの共感や自己啓発の場としての愛着 |

| 感覚価値 | a 非日常性や癒やしなど地域にまつわるイメージ |

| 便宜価値 | b 地域の立地条件や交通アクセスの良さ |

| 基本価値 | d 地域の居住性に関わるライフラインの充実度 |

| 地域ブランディングの具体的な構築プロセスを示すためには、地域ブランドが有する価値構造を分析し、長期的視点で価値創造のためのプランを描く必要がある。下記の図は、基本価値、便宜価値、感覚価値、観念価値の4 つの価値によって構成される製品のブランド価値構造を示したものである。これら4 つの価値を居住に関連する地域空間ブランドに当てはめて考えてみた場合、以下の具体例a~dのどれと対応するか。最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

|

| 【地域空間ブランドにおける価値の具体例】 a 非日常性や癒やしなど地域にまつわるイメージ b 地域の立地条件や交通アクセスの良さ c 地域が有するストーリーへの共感や自己啓発の場としての愛着 d 地域の居住性に関わるライフラインの充実度 |

| 基本価値 | 便宜価値 | 感覚価値 | 観念価値 | |

| ×ア | a | d | b | c |

| ×イ | a | d | c | b |

| ×ウ | b | d | c | a |

| ○エ | d | b | a | c |

| ×オ | d | b | c | a |

○ウが正解。後は国語の誤文訂正ドリルに使います。×は下線部2つがあべこべ。

| × | →○ | |

| ×ア | ため ない | ことがあるが ある |

| ×イ | すべて地方自治体組織である | 地方自治体組織と協力することが多い |

| ×エ | ナンバーワンとなる | 価値を認められる |

| ×オ | 外部者 | 地域を熟知している地元住民(下線部あべこべ) |

| 地域ブランドに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 地域空間のブランド化では、隣接する地域と連携することで相乗効果を発揮できることはあるが、飛び地など隣接していない地域との連携はブランドイメージが希釈されるため、協力し合うことはない。 ×イ 地域ブランドのコミュニケーションや販路拡大の実行を担当するのは、地域代理店や地域商社であり、これらはすべて地方自治体組織である。 ○ウ 地域ブランドは、地域自体を意味する地域空間ブランドと、地域が生み出すモノやサービスを意味する地域産品ブランドとに区別される。 ×エ 地域を他の全国の地域から差別化しブランド化を図るためには、地域の自然、遺跡、農畜産物、海産物などの多様な資源の中から全国でナンバーワンとなるような資源を見つけることが必須である。 ×オ ブランド化を目指す地域産品を選定する際に行われる地域資源の棚卸しでは、外部者の目ではなく、その地域を熟知している地元住民の目を通して選定していくという作業が必要である。 |

サービスマーケ

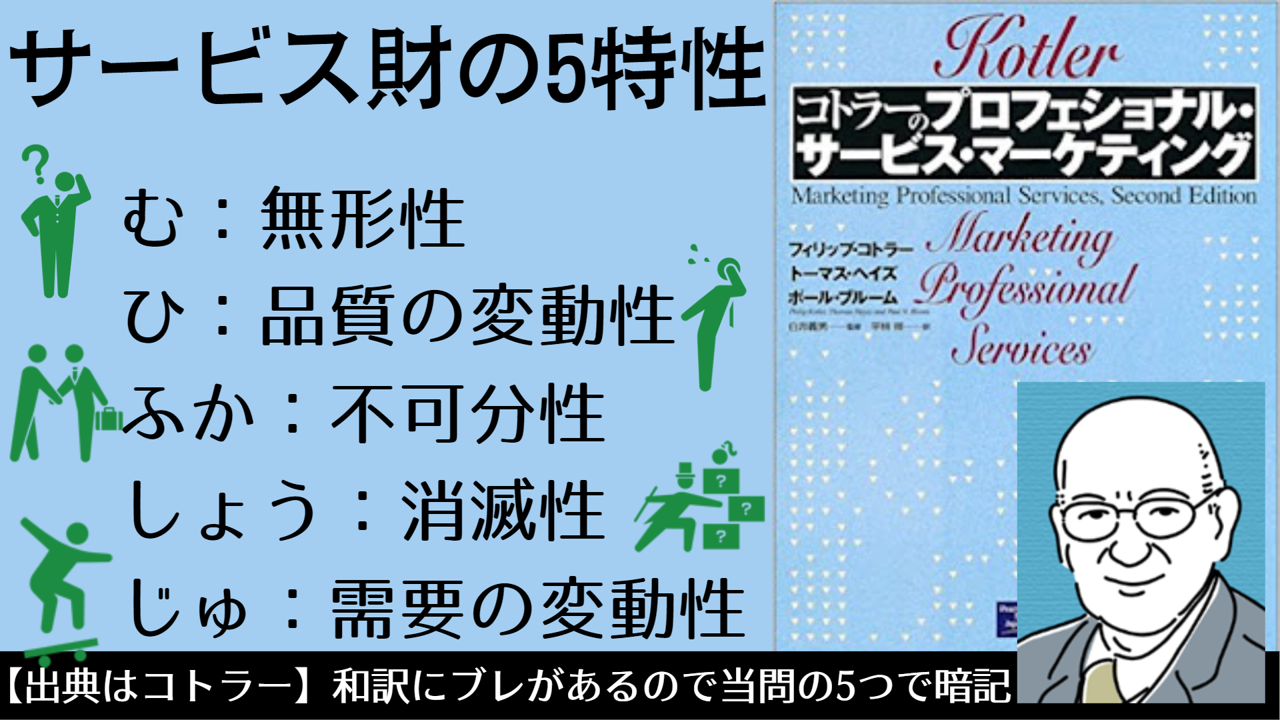

診断士のサービスマーケといえばこの「5つの特性」。また顧客共創の他に、インターナルマーケで従業員と共栄です(※R5事例Ⅰ出題)。

診断士試験で頻出の、サービス財の5つの特性。語呂合わせで覚えてしまいます。

| × | →○ | |

| ×ア | 必然的に 低下 | 上手にやれば 向上 |

| ×イ | できない | できる場面は限られる |

| ×ウ | 行うべきである | 行ってもよい |

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| サービス財には、①無形性、品質の変動性、不可分性、消滅性、需要の変動性といった特徴がある。②サービス組織やサービス提供者は、これらの特徴を踏まえた対応が求められる。 |

| (設問1 ) 文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 「品質の変動性」の対応として、企業には慎重な従業員採用や教育の徹底が求められる。しかしながら、それに代わる機械の導入はサービスの均一化につながり、必然的に顧客の知覚品質は低下する。 ×イ 「不可分性」といった特性により、サービス財の流通において、中間業者を活用できない。そのため、サービス業のチャネルは、有形財と比較して、短く単純なものになる。 ×ウ 情報管理システムやAI 技術を用いることで、需要に応じてフレキシブルに価格を変動させることが容易になった。「消滅性」「需要の変動性」の対応策として、サービス業者は、これらの仕組みを用いて思い切った値引きを行うべきである。 ○エ 美容室のように人が顧客に提供するサービスは、「無形性」「不可分性」を有するため、在庫を持つことや生産場所から他の場所に移動させることが困難である。 |

×ウに注意。ピラミッドは確かに逆さまですが、イコール権限関係ではない。

| (設問2) | × | →○ |

| ×ア | 中でも顧客とサービス関係者の関係を~ | 3者の関係をバランス良く保つ |

| ×イ | 顧客満足 | 従業員満足 |

| ×ウ | 両者の権限関係が製造業と逆転している | △権限の委譲が進んでいる |

| ×エ | 真実の瞬間 | CRM |

| (設問2 ) 文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 「サービス・トライアングル」は、顧客・サービス提供者・企業の 3 者の関係性を図示している。中でも顧客とサービス提供者の関係をより密接なものにすることの重要性を説いている。 ×イ 「サービス・プロフィット・チェーン」は、顧客満足が顧客ロイヤルティにつながることで事業の収益性が高まることに注目し、企業が顧客に目を向けることの重要性を強調している。 ×ウ 「逆さまのピラミッド」の図では、マネジャーは現場スタッフを支援する立場にあり、両者の権限関係が製造業と逆転していることが示されている。 ×エ 「真実の瞬間」とは、適切なサービスを、顧客が望むタイミングで提供することの重要性を示す概念である。 ○オ サービス品質の計測尺度である「サーブクォル(SERVQUAL)」では、サービス利用前と利用後の2 時点で評価を計測し、それらの差を確認することが推奨されている。 |

やや難の論点ですが、過去問で連続出題されているので、なんとか解けそう。

| 設問1 | × | →○ |

| ×イ | 不良顧客 | 既存の優良顧客 |

| ×ウ | なく、少ない | あり、少なくない |

| ×エ | 新規顧客の獲得 | 既存顧客維持(下線部あべこべ) |

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| サービス・マーケティング研究は、顧客満足研究と相互に影響しあいながら新しい考え方を生み出してきた。市場の成熟化にともない経済のサービス化が進む中、顧客満足を追求する企業のマーケティング手法にも、新しい発想が求められている。 |

| (設問1 ) 文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 企業の現場スタッフが顧客と接する瞬間における顧客満足を向上させ、好ましいブランド体験を安定的に提供するためには、顧客に接する最前線の現場スタッフの権限を高める一方、中間のマネジャーは現場スタッフを支援する役割を担う。 ×イ 新規顧客の獲得が難しい現況においては、不良顧客に対して最も多くの企業資源を配分し、彼らの顧客レベルを上げるべく積極的にサービスを展開し、サービスからの退出を防ぐべきである。 ×ウ 中程度に満足している顧客でも、簡単に他社へスイッチすることがなく、値引きに対する要求は少ないため、今日的な顧客満足戦略では、不満状態から満足状態への引き上げを極めて重視している。 ×エ 日本では高度経済成長期の頃から、企業は新規顧客の獲得よりも既存顧客維持の重要性を認識していた。 |

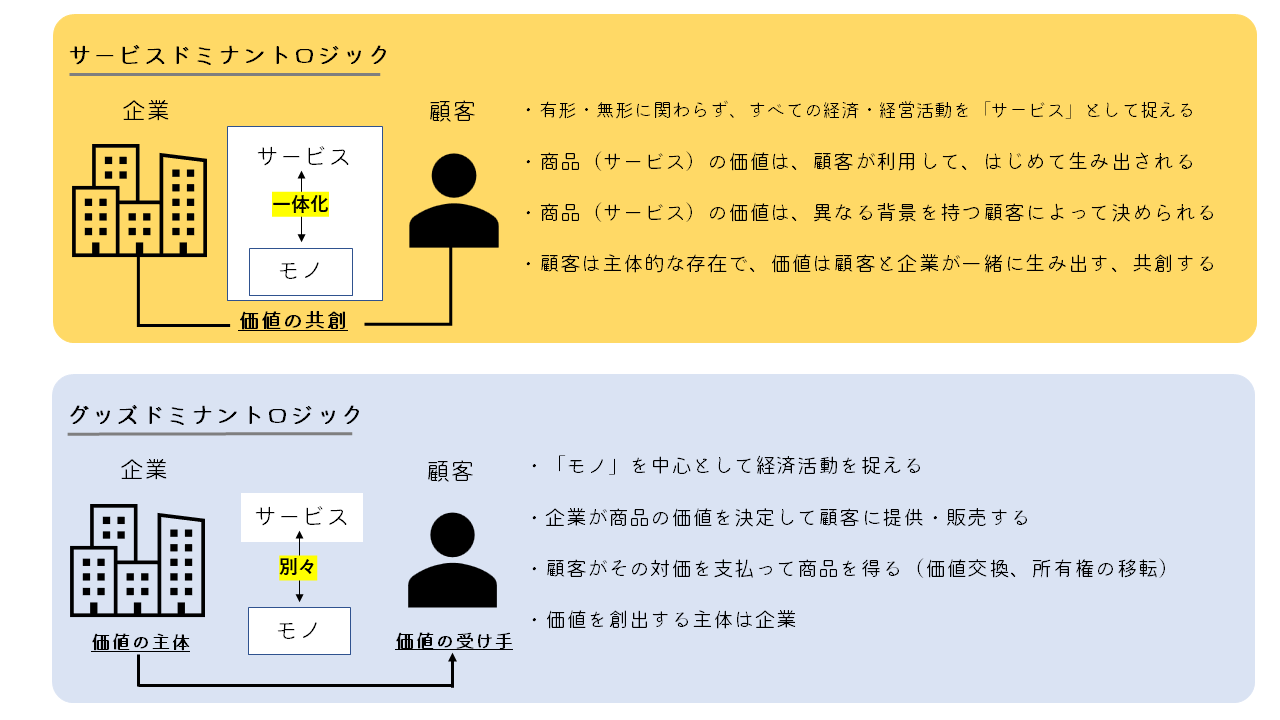

×ウが、サービス・ドミナント・ロジックの説明です。

| 設問2 | × | →○ |

| ×ア | サービス・ドミナント・ロジック | モジュラー型 |

| ×イ | 必要ない | 必要性がやや下がる |

| ×ウ | 製造業 | サービス業 |

| は異なる | 一体化した |

| (設問2 ) 文中の下線部②に関して、サービス・マーケティングにおいて注目されているサービス・ドミナント・ロジックに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 近年のサービス・ドミナント・ロジックに基づく製品開発においては、他社の技術や部品を採用したり、生産や設計のアウトソーシングを進めたりして、製品の機能やデザイン面の価値を高めることを重視している。 ×イ サービス化の進展は、サービス・エンカウンターにおいて高度な顧客対応能力を有する従業員の必要性を高めている。しかしながら、売り手と買い手の協業によって生産される価値はサービス財より低いため、製造業においてはインターナル・マーケティングは必要ない。 ×ウ 製造業では、商品におけるモノとサービスを二極化対比することによって、モノとは異なるサービスの特性を明らかにし、サービスの部分で交換価値を最大化する方向を目指すべきである。 ○エ 製造業は、製品の使用価値を顧客が能動的に引き出せるようにモノとサービスを融合して価値提案を行うことが望ましい。例えば、顧客に対して、コト消費を加速させる製品の使用方法を教育するイベントを開催したり、その情報を積極的に発信したりすることなどである。 |

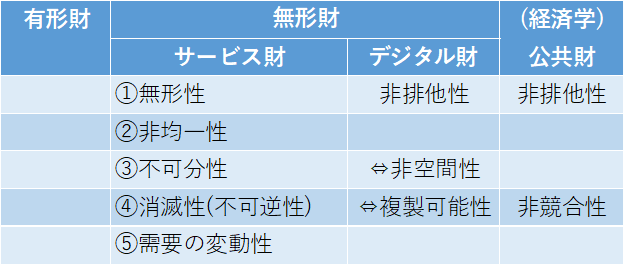

×エが苦心作になっていて、これはサービス財でなくデジタル財の説明。なお同時性を正確に言い直すと、サービス財では「不可分性」、デジタル財では「非排他性」です。※第32問を参照

| × | →○ | |

| ×ア | あり無形ではない ではない | あるがその提供するサービスは無形である である |

| ×イ | 不可能である | 難しい |

| ×エ | サービス | デジタル財 |

| ×オ | では変動しない | でも変動する |

| サービス(デジタル財を除く)に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 形がある製品との比較におけるサービスの特性の1 つは無形性である。サービスには製品がもつモノとしての形がない。例えばホテルに宿泊する場合、ホテルには建物や客室などのように形があり無形ではないため、ホテル業はサービスではない。 ×イ サービスは無形性や変動性のために、消費者が事前にサービスの品質を評価することが不可能である。またサービスを提供する企業の側でも、サービスの品質を適切に測定し把握する必要があるが、サービスの無形性や変動性のために、品質を測定することは不可能である。 ○ウ 製品との比較におけるサービスの特性の1 つは消滅性である。サービスは提供されるその場で生産され、消えてしまうため、製品のようにあらかじめ在庫としてかかえておくことができない。 ×エ 製品との比較におけるサービスの特性の1 つは同時性である。サービスには形がないため、複数のユーザーが同時に同じサービスを利用することが可能である。このようなサービスの特性を同時性といい、原則一人のユーザーが1 つの製品を使用するモノの特性とは異なっている。 ×オ 製品との比較におけるサービスの特性の1 つは変動性である。サービスは提供者個人間では変動するが、提供者個人内では変動しない。 |

第27⇔第32問は、設問をまたいで用語を入れ替える初出のひっかけで、作問者は恐らく同一人物。紛らわしい3つの財の違いを表にしました。

| × | →○ | |

| ×ア | 集中 | 広範化(下線部あべこべ) |

| ×イ | スマートフォンからアクセスして視聴できる映画などのデジタル財 | サービス財 |

| ×エ | という特徴において同じであるが | (削除) |

| 財に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア サービス財のサブ・サービス(例えば、診療所の清潔さや看護師のホスピタリティ)の拡充には集中化と広範化の2 つの方向性がある。一般に、経営資源が豊富な企業はサブ・サービスを集中させ、経営資源が少ない企業はサブ・サービスを広範化させることで、競合サービスとの差別化を図る。 ×イ スマートフォンからアクセスして視聴できる映画などのデジタル財は、在庫困難性や取引の不可逆性、生産と消費の不可分性といった財の特徴を持ち合わせている。 ○ウ 製品を便益の束と捉えると、有形財には製品の機能やデザイン、販売後の保証や返品などの販売条件に加え、アフターサービスや販売後の顧客対応といった売り手の行為や活動も含まれる。 ×エ デジタル財と有形財とでは、非排他性という特徴において同じであるが、複製可能性と非空間性という特徴において違いがある。 |

それぞれ大事な知識なのでテキストやネットで再確認を。

| (設問1) | × | →○ |

| ×ア | 対価を支払う | 役務を受ける |

| ×イ | すべての | 多くの |

| ×ウ | 消滅性 | 非均一性 |

| ×オ | サービス提供者 | 口コミなどの感想や評価 |

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、さまざまな業界において消費者の需要が低迷する中、多くの企業が製品や①サービスを見直したり、新規事業を立ち上げたりすることによって、高い②顧客満足を達成し、新たな顧客を獲得しようと考えている。 |

| (設問1 ) 文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 元来、メーカーにとって工場で生産した製品を流通業者に販売した時点でビジネスは終了することが多かったが、近年は最終消費者への販売後の使用や消費の場面を含めてビジネスを設計する必要性が説かれている。このような傾向は「製造業のサービス化」と呼ばれる。 ×イ 顧客がサービスを購入し対価を支払う時点を指して「真実の瞬間」と呼ぶが、このときサービスの品質やコストパフォーマンスに関する顧客の知覚が最も鋭敏になる。 ×ウ サービスに対して消費者が感じる品質を知覚品質と呼ぶが、近年はスマートフォンのアプリなどを通じてデジタルで統一的にサービスが提供されることも多く、この場合はすべての消費者にとって知覚品質も一定となる。 ×エ サービスの特徴として、無形性、不可分性、異質性などとともに消滅性がしばしば指摘されるが、近年のSNS の浸透などによって、サービス提供の場面が撮影・録画の上で共有されるケースが増えてきたため、消滅性の問題は解消されつつある。 ×オ 製品と同様にサービスにも、探索財、経験財および信用財がある。これらのうち信用財とは、サービス提供者の信用が特に重要となる高級ブランドや高価格のサービスなどを指す。 |

×イエオは決め付けを避け、国語の文脈を変えればOK。×ウはやや難なので、別解ありとします。

| (設問2) | × | →○ |

| ×イ | 常に 全て | 適宜 極力 |

| ×ウ | 事前に把握 | 提供側で改善 |

| ×エ | それだけで となる | (削除) の一つとなる |

| ×オ | ない | ある |

| (設問2 ) 文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 企業が高い顧客価値の提供を通じて高い顧客満足を達成した場合、当該ブランドにロイヤルティを形成した顧客は真のロイヤルティを有する顧客であるから、その時点では、見せかけのロイヤルティを有する顧客が含まれる可能性は低い。 ×イ 顧客満足を高い水準に保つためには、サービスの現場においてスマートフォンのアプリによるアンケートなどを活用して顧客の意見や不満などを常に確認し、顧客の要望は全て実現する必要がある。 ×ウ これからあるサービスを利用しようと考えている消費者にとって、サービスの品質は事前に把握できるのに対して、サービスの満足は利用してみなければ分からないという点で異なっている。 ×エ 相互に競合するいくつかのブランドのサービスの中で、消費者が特定ブランドのサービスを長く利用することは、それだけで当該消費者がそのブランドに対して高い顧客満足を感じている指標となる。 ×オ 品質の測定に関して、製品の品質は物理的に測定可能なのに対し、人間によって提供されるサービスの品質を測定することは困難である。このようなサービスの品質を測定するための1 つの尺度として顧客満足が用いられるが、製品の品質を測定するために顧客満足が用いられることはない。 |

×イウはいつもの国語の文脈で。×アでは、ここでのサービス・マーケティング=無形財の販売を指し、「有形財のオマケ」は除きます。

| × | →○ | |

| ×ア | 3つ買ったら1つサービス | (削除) |

| ×イ | 所得が減少 モノを購入できなくなっている | 志向が多様化 モノ以外の選択肢が増えている |

| ×ウ | 均一に 必要がある | ある程度 と良い |

| サービス・マーケティングに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 「PC のメンテナンスサービス」「いつも笑顔でサービス満点」「 3 つ買ったら 1つサービス」ななど、日本ではサービスという言葉がさまざまな場面で使われているが、これらの例はすべてサービス・マーケティングの文脈で用いられるサービスに該当する。 ×イ 経済のサービス化が進んでいる最大の要因として、消費者の所得が減少し、モノを購入できなくなっている状況が挙げられる。 ×ウ サービスにおける品質の変動性を回避するためには、企業は顧客がサービスを体験する前に魅力的なプロモーションを実施し、サービスに対する期待値を均一に高めておくといった方法をとる必要がある。 ○エ サービス品質の計測尺度の1 つであるSERVQUAL は有形性、信頼性、反応性、確実性、共感性の5 つの変数で構成され、それぞれにおいて、サービス提供における事前と事後の差を計算し、サービス品質の評価が行われる。 |

今日のまとめ

さらにどう最小字数で直すかをみんなで競うので、100字のマス目に使える国語&文章力もダダ上がり。ここが「事例Ⅱ」直結の知識である分、マーケが苦手な同業D社に大差をつけるチャンス到来です。