時々勘違いする間抜けを見かけますが、このサイトの目的はお受験支援ではなく、試験の評論です。

試験のクジに当たった程度で出版D社に唆され、ノウハウで裸踊りする間抜けが後を絶たない? それを隣でからかうのもウチの仕事な。

昔ながらの試験合格が目的化し、ガリ勉メガネにぼさぼさ頭のヲタでは一生気づかない世間のルール。それが【マーケの時代は第一印象重視】です。

デジタル時代において、私たちは膨大な情報にアクセスできますが、限られた時間やエネルギーの中で適切な情報を選び抜く必要があります。この制約のなかで、第一印象は相手の信頼性や重要性を迅速に判断し、効果的な情報の選別をサポートします。優れた第一印象を持つことで、他者はあなたの情報を優先的に受け入れ、信頼感を抱きやすくなります。

インターネットとソーシャルメディアの普及により、オンライン上での交流が増加しています。プロフィール写真やオンライン上での態度が、初対面の印象を形成します。良い第一印象がなければ、相手は簡単に興味を喪失し、オンライン上での影響力が低下します。そのため、オンラインでの対面機会が増える中で、第一印象の重要性は一層高まっています。

コミュニケーションが非対面で行われる場面が増える中で、好感度や共感性がより重要になっています。外見や態度がポジティブであるかどうかが、初対面での相手に対する印象を大きく左右します。良い第一印象を与えることで、相手はあなたに対して好意的な感情を抱きやすくなり、コミュニケーションの円滑な進展が期待されます。

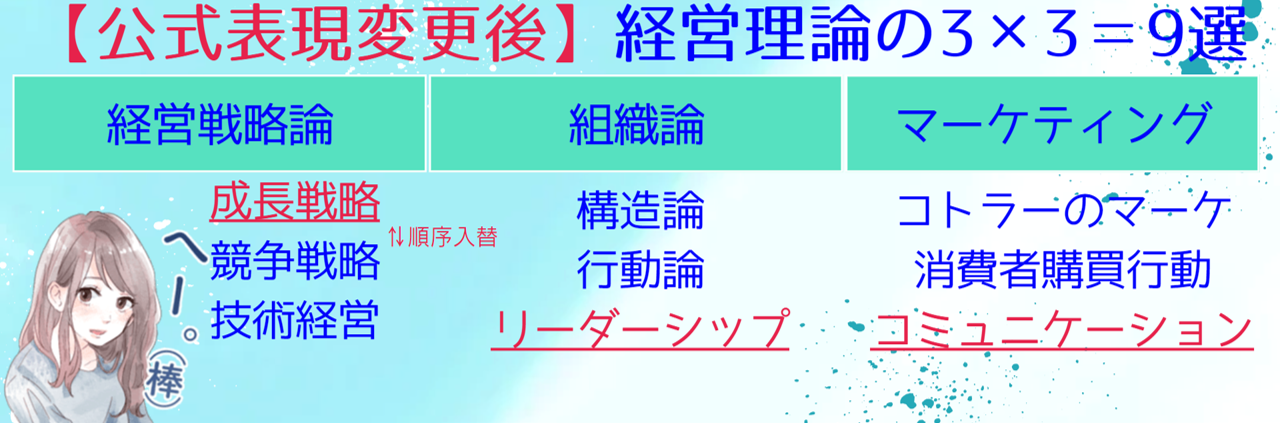

【2024年最新】事例Ⅰ~Ⅲ全てがマーケ寄り / 最新企業経営理論9選

ビジネスやプレゼンで大切なのは中身より、外見・発声・仕草といった第一印象。そこさえ捉えればこの試験の第一印象=「企業経営理論」の役立ち方が変わってきます。

試験の出題範囲は変えないが、時流に合わせて表記を変えた? このビミョーな変化を見逃す間抜けは、生涯ふぞろい&過去マス縛りの刑で確定な。

❶経営戦略論 ※競争と成長の順序を入れ替え

これまでは出版D社のようにシェアを握って競争に勝ち、それからリーダー戦略でやっと成長する必要に気づく。しかしコロナ禍以降はデジタル技術が発達し、消費者ニーズを先読みする付加価値・生産性・成長性が最優先で、競争は回避し差別化一択。順序が真逆になりました。

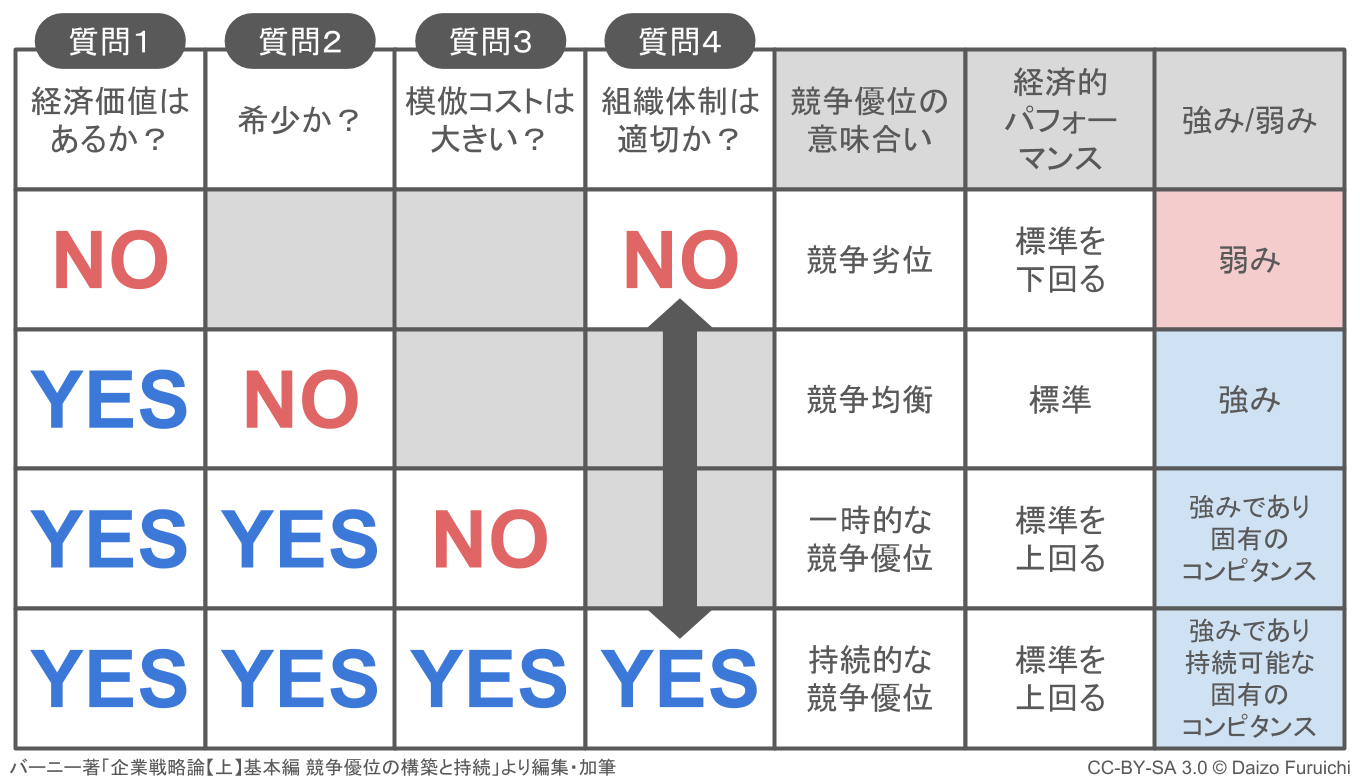

VRIO→持続的な競争優位を探す一択になる。上の表を使い×アイウを正しい文に直して納得です。

| × | →○ | |

| ×ア | 希少でなくても | 希少、模倣困難、組織化の3つが揃うことで |

| ×イ | 組織体制を変更せずに経営資源を見直さなければならない | を変更して持続的な競争優位を図ると良い。 |

| ×ウ | できない | できる |

| J. B.バーニーが提唱した「VRIOフレームワーク」に則った記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 外部環境の機会を適切に捉えた価値がある経営資源であれば、業界内において希少でなくても、持続的な競争優位の源泉となる。 ×イ 価値があり、業界内において希少で、別の経営資源で代替される可能性が少ない経営資源を保有していても、それが組織体制とコンフリクトを起こすようであれば、組織体制を変更せずに経営資源を見直さなければならない。 ×ウ 価値が高く、業界内で希少な経営資源では、一時的な競争優位を得ることはできない。 ○エ 業界内で模倣困難かつ希少で価値ある経営資源を有していても、競争優位性を持続的に確立できないことがある。 |

| × | →○ | |

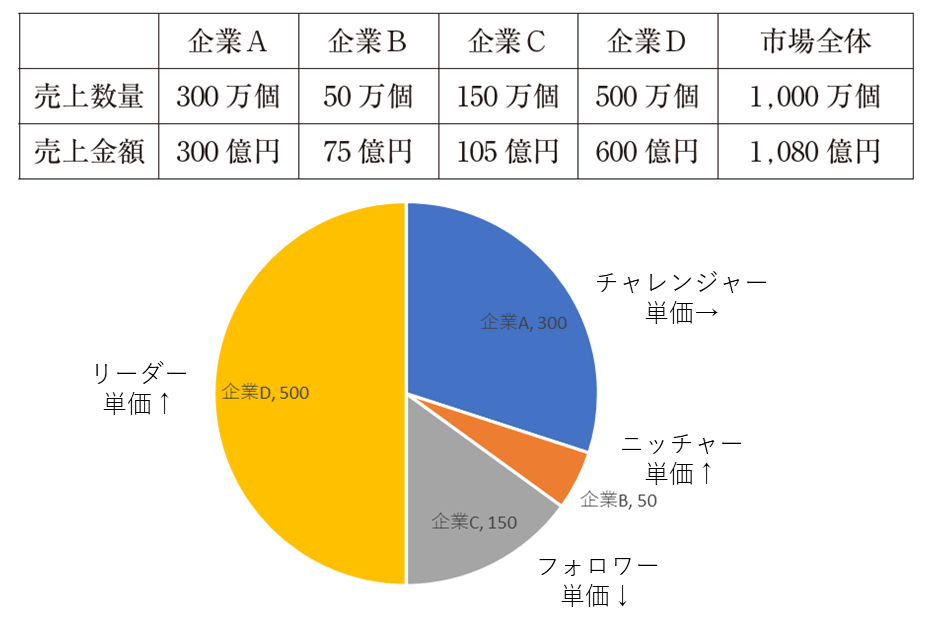

| ×アウ | 企業A | 企業C(主語あべこべ) |

| ×イ | 市場全体の拡大 | ニッチ市場の獲得 |

ポーターに続いてコトラーの競争地位別戦略を出題。中学入試算数レベルの表から4つの戦略を選ぶと、答えが5秒で決まる良問です。

| 下表では、ある市場のある年度におけるメーカー企業(企業A~D)の売上高(売上数量と売上金額)が示されている。「競争地位別戦略」に基づいた、各社のとる戦略に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×ア 企業Aは、数量シェアを増加させるために、積極的に価格を下げる。 ×イ 企業Bは、製品単価が最も高く市場拡大の利益が大きいため、市場全体の拡大を第一に目指す。 ×ウ 企業Cは、製造コストを上げて製品品質を高めながら、競合からの顧客獲得を狙う。 ○エ 企業Dは、最大のシェアを維持するためには、他社の行動に対して同質化を行うだけでなく、自社からのイノベーションも検討する。 |

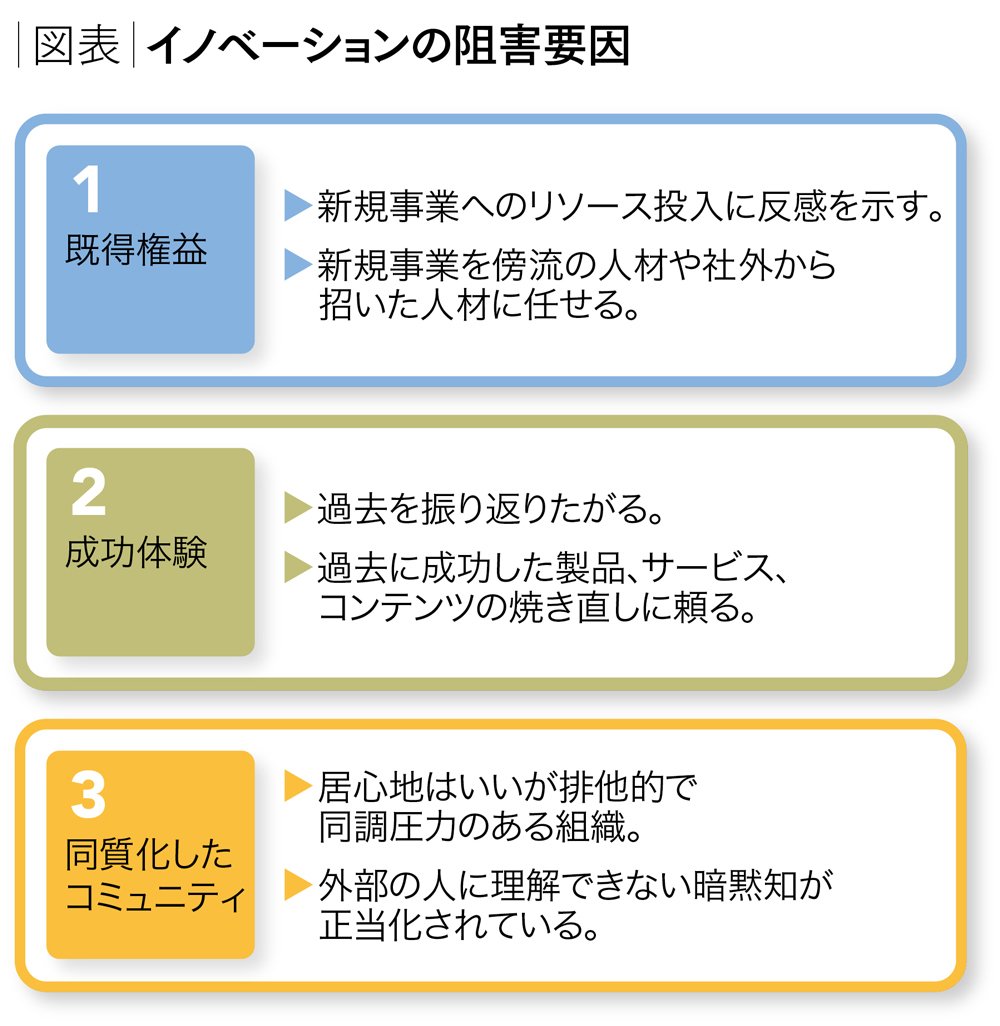

そしてイノベ、イノベと騒ぐので、やってみたけどダメだった? 失敗原因の研究も進んでいます。

| × | →○ | |

| ×ア | 最大の目的 | 有効な手段 |

| ×イ | とは関係がない | と関係する |

| ×ウ | 総和と考えられる | 総和ー重複分に近い |

| ×オ | 特有の | 必要な |

テキスト外の新知識では、国語的におかしい選択肢からバツにします。×ウの出典はこちら。

| 企業におけるイノベーションには外部からの知識が欠かせない場合が多い。イノベーションのプロセスにおいて重要とされる吸収能力(absorptive capacity)に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 多くの企業にとって、吸収能力を高めることが研究開発投資の最大の目的である。 ×イ 企業の吸収能力は、新しい知識やスキルを組織内部のメンバーに共有させる組織能力であり、組織内の個人が保有する既存の知識とは関係がない。 ×ウ 企業の吸収能力は、個々の構成メンバーの吸収能力に大きく左右されるため、個人の吸収能力の総和と考えられる。 ○エ 吸収能力とは、既存知識によって新しい情報の価値に気付き、それを活用する能力である。 ×オ 吸収能力は、研究開発部門に特有の能力である。 |

❷組織論 ※個人モチベよりチームのリーダーシップ

それは現職で働くスタイルの違いで、個人の努力根性精神論を強制するブラック企業で働く信者勢と、創発的なチームでアイデアを出すホワイト企業で輝く上位5%の差。それに同じ人類を名乗られたらそりゃ立腹します。

| × | →○ | |

| ×ア | 機能別 | 事業部制(下線部あべこべ) |

| ×イ | にかかわらず | が限定的であれば |

| ×エ | できるため しやすい | しにくいため しにくい |

| ×オ | されやすい | する利点は少ない |

R4事例Ⅰ出題で注目を集めた機能別⇔事業部制の元ネタ。環境がVUCAなイマは、権限移譲→事業部制→後継者育成を選びます。

| 主要な組織形態に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 機能別組織では、機能別部門の管理をそれぞれの部門の長に任せることから、事業部制組織よりも次世代経営者の育成を行いやすい。 ×イ 機能別組織では、知識の蓄積が容易であるため、事業の内容や範囲にかかわらず経営者は意思決定を迅速に行いやすい。 ○ウ 事業部制組織では、各事業部が自律的に判断できるために、事業部間で重複する投資が生じやすい。 ×エ 事業部制組織では、各事業部が素早く有機的に連携できるため、機能別組織よりも事業横断的なシナジーを創出しやすい。 ×オ マトリックス組織は、複数の命令系統があることで組織運営が難しいため、不確実性が低い環境において採用されやすい。 |

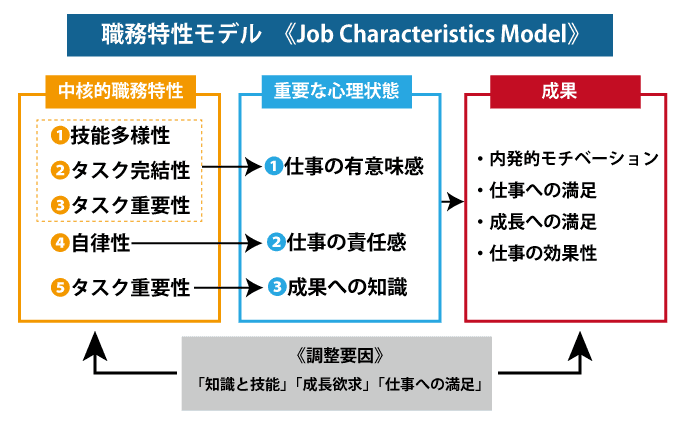

| × | →○ | |

| ×イ | 従業員の心理状態 | 中核的な職務特性(下線部あべこべ) |

| ×ウ | 低い | 高い(下線部あべこべ) |

| ×エ | タスク完結性 | 自律性 |

| ×オ | タスク重要性 | タスク完結性 |

正解○アで一択。残る×イウエオは何を言っているかわからないので、復習して納得します。2次でここまで書く必要はないので暗記不要。

| 職務に対する従業員のモチベーションは、組織から与えられる報酬だけではなく、担当する職務の特性それ自体からも影響を受ける。 J. R.ハックマンとG. R.オルダムによって提唱された職務特性モデルに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 技能多様性、タスク完結性、タスク重要性の度合いが高いほど、従業員はその仕事に価値や意義を見出すようになる。 ×イ 職務特性モデルでは、従業員の心理状態が中核的な職務特性を介して従業員の仕事の成果に影響を及ぼすと考える。 ×ウ 成長欲求の程度が低い従業員は、その程度が高い従業員と比べて、自律性の高い仕事を与えられた場合に、仕事の結果への責任感をより強く感じる傾向がある。 ×エ タスク完結性とは、仕事のスケジュールや手順を決めるにあたって、担当者が自己完結的にそれらを自由に決められる程度を指す。 ×オ 幅広い工程を一貫して担当することが求められるタスクは、細分化された1 つの工程を担当するタスクよりもタスク重要性が高い。 |

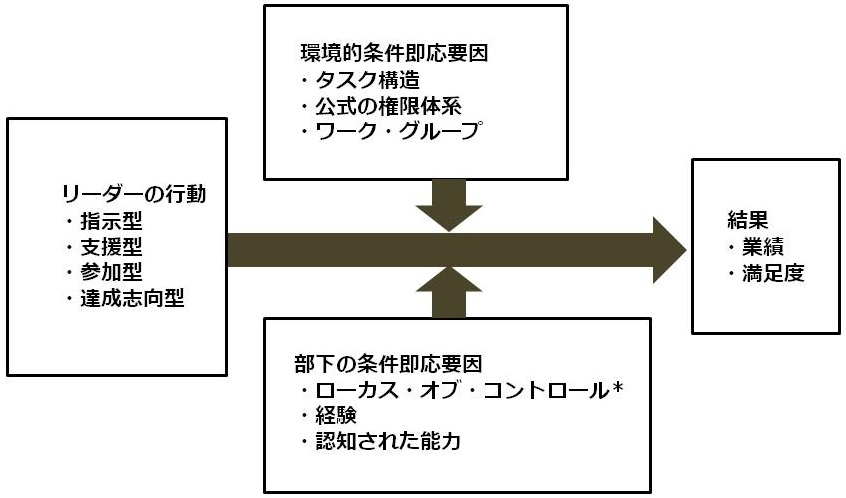

| × | →○ | |

| ×イ | 部下のタスクが曖昧 | 高度に構造化されている(下線部あべこべ) |

| ×ウ | 高い | 低い |

| ×エ | 低い | 高い(下線部あべこべ) |

| ×オ | 自らの性格的な特性 | 部下の成長段階 |

パス・ゴール⇔状況適応型リーダーシップのちょっとした違いは、ここで覚えます。

| リーダーシップの条件適合理論の1 つであるパス・ゴール理論に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 自分の行動とその結果を自分自身が統制していると考える部下は、リーダーから意思決定に関して相談されたり提案を求められたりすることに強い満足を得る傾向がある。 ×イ タスクの内容と達成方法を具体的に指示するリーダーシップは、部下のタスクが曖昧な場合よりも高度に構造化されている場合の方が、部下の満足度を高めやすい。 ×ウ タスクを遂行する自らの能力が高いと認識する部下ほど、タスクの内容や達成方法を具体的に指示するリーダーシップに対する満足度が高くなる。 ×エ 部下の感情面への配慮を示すリーダーシップは、タスクを遂行すること自体から得られる部下の満足度が低い場合よりも高い場合の方が、部下の満足度を高めやすい。 ×オ リーダーは、自らの性格的な特性に応じて、指示型、支援型、参加型、達成志向型のいずれかの行動スタイルをとることで部下の満足度を高められる。 |

❸マーケティング ※デジタル化が進み、アナクロなピンボケ→驚くような解像度UPへ

残念ながらその指摘だけでは、あのオツムの小さなふぞ先輩より視野が狭い。マーケットが消費者主導になると同時に、デジタル技術を使えば消費者が主導する先のニーズを一番乗りで捉えることができる。あのアナクロな信者勢⇔上位5%の差は、こうやってマーケの視点で説明できます。

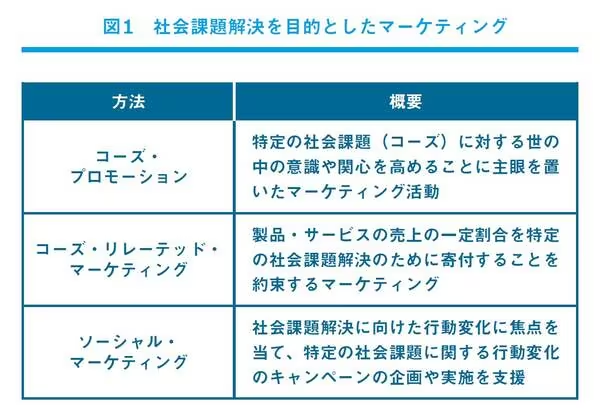

| (設問1) | × | →○ |

| ×イ | に | だけに |

| ×ウ | ソーシャル・グッド | コーズ・プロモーション |

| ×エ | メセナ | コーズ・リレーテッド・マーケティング |

| ×オ | 4.0 | 3.0 |

当問のような長文系嘘つき5択では、正解を選ぶよりも、どこが間違いかを探します。

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| 持続可能な社会実現への要請が強まるなか、企業には、①利益と社会的責任を両立させるマーケティングを検討するだけでなく、②消費者にサステイナブルな消費行動を促す努力も求められている。 |

| (設問1 ) 文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

○ア M.ポーターが提示したCSV(Creating Shared Value)の概念では、本業と関係のある事柄で、本業の利益に還元されるものが重視され、CSR(Corporate Social Responsibility)の概念よりも社会的課題を事業活動そのものと結びつけようとする側面が強調されている。 ×イ SDGs経営を目指す企業は、積極的に社会的課題の解決に取り組むことを通じて取り残されてきた市場を新たに獲得するために、経済的利益にこだわってはならない。 ×ウ 社会へ良いことをすることが企業への好感度や売り上げの向上につながるという考えの下で実施されるプロモーションのうち、本業の利益への還元を強く意識して実施されるものをソーシャル・グッドという。 ×エ 製品やサービスの売り上げの一部を特定の社会的課題への支援に活用するマーケティング活動はメセナと呼ばれ、この活動を増やすほど当該課題に対する関心が高まり、企業の新規顧客の獲得やブランド・イメージの醸成につながりやすい。 ×オ 直接的な顧客のニーズや満足だけではなく、社会全体の幸福を維持・向上させながら顧客価値を創造し、伝達し、説得していこうとするマーケティングはソサイエタル・マーケティングと呼ばれ、P.コトラーが提唱するマーケティング4.0と対応する。 |

| (設問2) | × | →○ |

| ×イ | 使用価値 | 所有価値(下線部あべこべ) |

| ×ウ | ソーシャリズム | グリーン購入 |

| ×エ | 消費者個人の責任 | 社会的課題(下線部あべこべ) |

○アは興味深い選択肢で、「口先ばっかで、はしゃいでんじゃねーよ」と読み解きます。

| (設問2 ) 文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 多くの消費者の間には、サステイナブルな社会の実現に向けて自身の行動を変えようと説得する企業からのメッセージに好意的な態度を示す一方で、実際にサステイナブルな行動をとることは少ないという態度と行動とのギャップが存在する。 ×イ サステイナブルな消費行動を促すためには、製品の使用価値を重視させるよりも、所有価値を重視させるマーケティングが有効である。 ×ウ 製品を購入する際には、できるだけ地球環境に配慮した製品を選択しようとする考え方をソーシャリズムといい、この考えに沿って行動する消費者をグリーン・コンシューマーという。 ×エ レジ袋の有料化のように社会的課題を消費者個人の責任へと転嫁するアプローチは、消費者に支持されやすく反発を生じさせない。 |

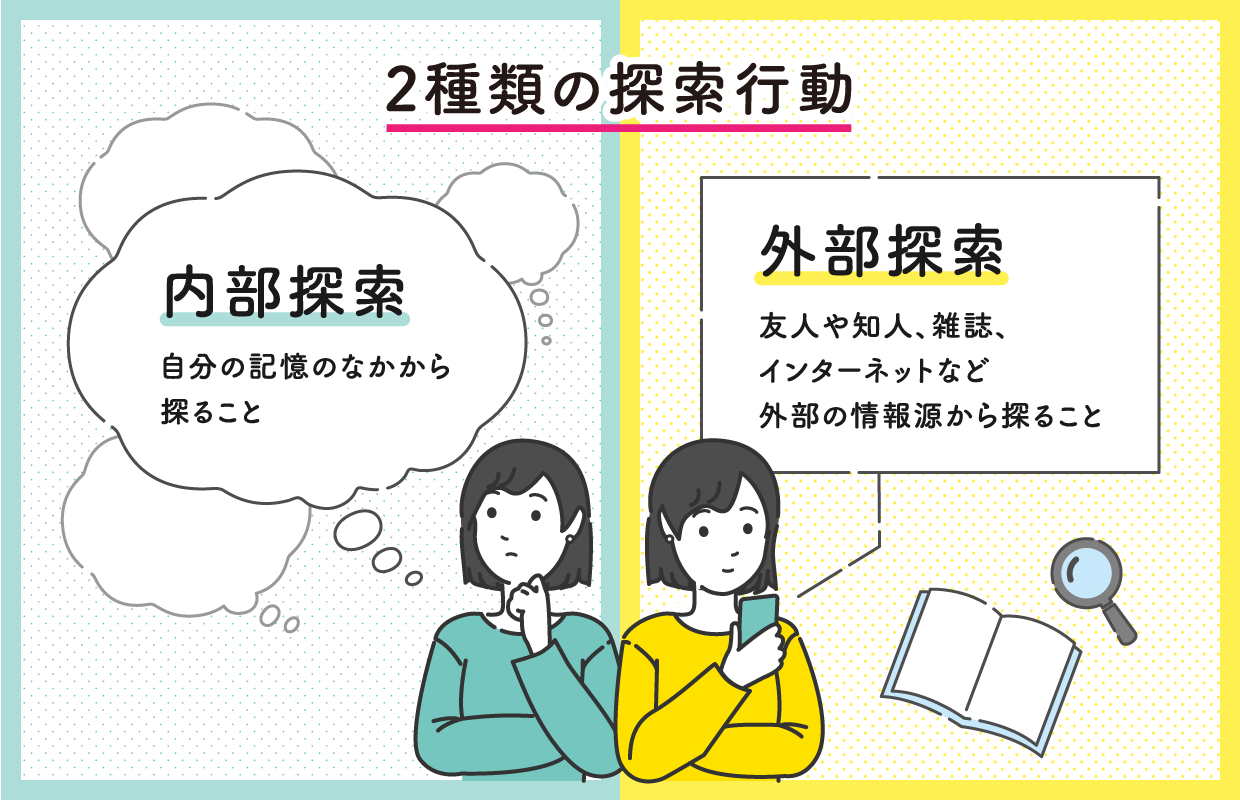

| (設問1) | × | →○ |

| ×イ | 外部情報探索 内部情報探索 | 経験的情報源(難) 個人的情報源(難) |

| ×ウ | 真のニーズ | 潜在ニーズ |

| ×エ | 情報的影響 | 価値表出的影響 (参考R4第27問正解○ウ) |

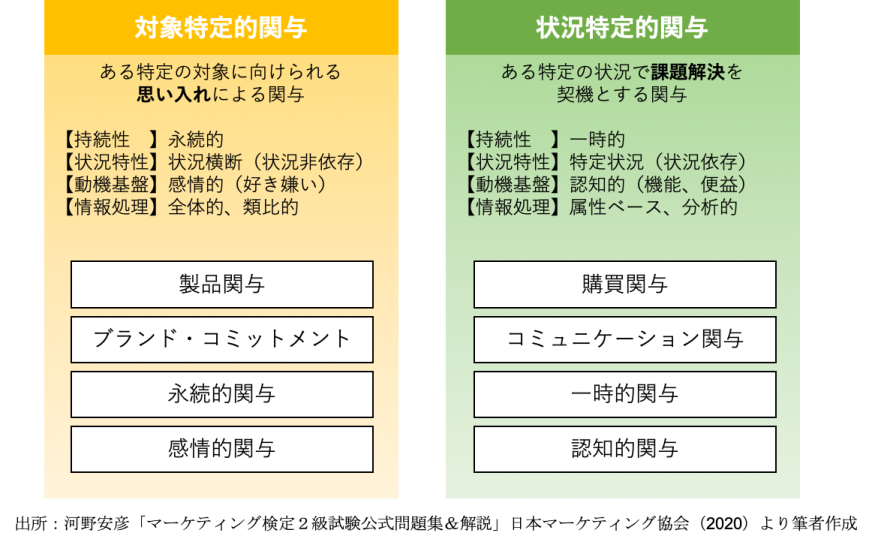

| ×オ | 製品関与 | 購買関与 |

消費者購買行動は、近年のデジタルマーケの流れに乗り、急速に発展した分野です。マーケの実務はテキスト収録範囲の遥か先を行くので、本業の方以外はスルーで構いません。

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| 消費者ニーズの充足や顧客満足の向上を目指すマーケティングにとって、消費者を理解することは不可欠である。企業は、①消費者の購買意思決定プロセスや②消費者に及ぼす心理的効果についての理解を通して、適切なマーケティングを実行していく必要がある。 |

| (設問1 ) 文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 購入したブランドの欠点と購入しなかったブランドのベネフィットなどを考えた結果、生じる認知的不協和には、自分なりの基準に見合う商品が見つかれば購入に至るタイプの消費者よりも、選択に膨大な時間と手間をかけて最高の選択をしようとするタイプの消費者の方が陥りやすい。 ×イ 購買意思決定に必要な情報探索は、広告や販売員の説明といった売り手主導のマーケティング情報を探すという外部情報探索と、クチコミなどの買い手によるマーケティング情報を探すという内部情報探索とに分類される。 ×ウ 購買意思決定プロセスのスタートは、消費者が満たされていない特定のニーズを認識することから始まるが、こうしたニーズのうち、企業がアンケート調査を実施しても把握することができないニーズは真のニーズである。 ×エ 消費者の意思決定に及ぼす準拠集団の影響の中で、消費者が自分のイメージを高めたりアイデンティティを強化できると期待して、憧れや尊敬を抱く集団と同じブランドを購入したり利用したりするという形で現れる影響のことを情報的影響という。 ×オ 製品関与は、製品やサービスの購入の必要性や緊急性、店舗環境や品揃えなどの購買状況の魅力によって左右される関与のことであり、製品関与が高くなるほど購買決定における情報探索活動は活発になる。 |

| (設問2) | × | →○(いずれも別解あり?) |

| ×イ | サンクコスト効果 | 損失回避 |

| ×ウ | バンドワゴン効果 | フレーミング効果 |

| ×エ | プロスペクト理論 | テンションリダクション |

正解○ア一択ですが、×イウエは正しい説明になる主語を探してくるのが厄介。今回はこちらのサイトを参考にしました。

| (設問2 ) 文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア アンカリング効果は、全く同じコーヒーが1,000円で提供されていた場合に、高級ブランド店が立ち並ぶエリアにあるカフェではそれほど高価に感じないが、若者向け商品を低価格で提供するカジュアルな店が立ち並ぶエリアにあるカフェでは高価に感じるような現象を説明することができる。 ×イ サンクコスト効果は、事前に購入する回数券の使用期限が近づくほど利用頻度を増加させることによって使い切ろうとする消費者心理を説明することができる。 ×ウ バンドワゴン効果は、小さなカップにあふれそうな量を盛り付けることで人気のジェラート店が、今までと同じ量を入れても余裕がある大きさのカップに変更した結果、以前よりも顧客が商品に価値を感じなくなるという現象を説明することができる。 ×エ プロスペクト理論は、交通費や昼食費は数百円の支出でも痛みを感じて節約しようとするにもかかわらず、コンサートや洋服といった自分の好きなことやモノに対しては数百円の支出の増加は気にならないという現象を説明することができる。 |

| × | →○ | |

| ×ア | られることはない | られにくい |

| ×イ | させない | させる |

| ×ウ | するために最も力を入れなければならない | されないために欠かせない |

| ×エ | 感覚的 | 機能的 |

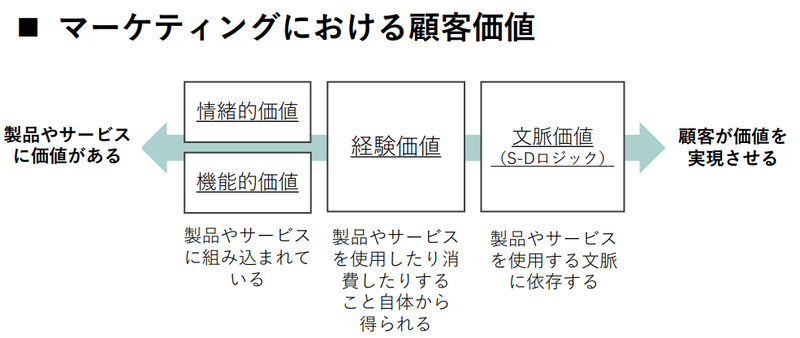

組織論と違い、マーケの誤答選択肢はなんとなくおかしいことはわかる。そこで復習時のセンス=実際どう活用するかで価値が変わります。

| 顧客価値に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 顧客が製品やサービスに期待する最も基本的な機能によってもたらされる価値を、機能的価値という。最も基本的な価値であるため、機能的価値が不十分であったり不明確であったりする製品やサービスが顧客に受け入れられることはない。 ×イ 実際に製品やサービスを購入し、使用感などを経験してみなければ分からない価値を経験価値という。経験価値によって製品やサービスを訴求するためには、すでに利用した顧客によるクチコミなどをなるべく発生させないようにしつつ、プロモーションを行うべきである。 ×ウ 製品やサービスの機能的価値は、「あって当たり前」の本質機能と、付加的な付随機能に分けることができる。このうち本質機能による機能的価値は、1 つでも欠ければ競合する製品やサービスに比べて大幅に魅力が劣るため、自社の製品やサービスを差別化するために最も力を入れなければならない価値である。 ×エ どのような基本的な機能を期待するかは顧客ごとに異なるのに対して、多くの顧客が製品やサービスに期待する感覚的価値は一般的に似通っているため、感覚的価値を訴求する製品やサービスは差別化が難しく、価格競争に陥りやすい。 ○オ 文脈価値とは、顧客が製品やサービスを利用した際の状況に依存する。すなわち、顧客による特定の製品やサービスの利用と、その際の周辺環境や情景あるいは誰と一緒に利用したか、などの状況とともに創り出される価値である。 |

今日のまとめ

マーケを試験に含めた主催側の先見性

①デジタルな消費者主導で事例Ⅰ~Ⅲ全てがマーケ寄りになるとき、②与件をマシマシ化して答案解像度の向上を働きかけ、③アナクロなピンボケノウハウを避ける重要性を世に示す。(100字)

使う知識こそ変わらない一方、その組み合わせはUPDATEされるので、この試験は古いノウハウを掴んだ間抜けが負け戦に。隣にからかわれるような過去問集は、使わないのが吉です。