苦節何年のベテ勉で全く歯が立たない不甲斐なさに、試験会場でふぞが泣き出す難化が続く「事例Ⅳ」。そこで「あの宇宙語を学んでしまえ」の逆転発想が浮上します。

R5Ⅳ第3問NPVは、ここのサイト主がエクセルで解いて40分かかります。人類平均の知能を下回るふぞろいに、電卓80分で解かせる気がゼロ以下な事情を動画でどうぞ↓。

【過去問RTA 財務③】Ⅳ第3問NPV14マーク / 宇宙語を学んでしまう逆転発想

とても解けない宇宙語NPVに、稚拙な「部分点もぎ取りスキル」(ふぞ16P.131)で挑んで大恥かいた同業D社。1次「財務」×簿記2級から積み上げた当サイトと、もう同じ人類とは呼ばせない格差が開きます。

簿記2級さえ危なっかしいのに、1級知識以上を平気で問う「Ⅳ」に同業D社本で挑んで返り討ちに遭うのは当たり前。そこであのヘタクソ解説回避に向けて、全問エクセル解説です。

固定資産会計

会計や経理の世界では、固定資産論点は死ぬまで大事。ここは過去問だけでショートカットせず、動画やテキストで基本の考え方から学びます。

仕訳を書くと↓ですが、それより「簿記ではタイムテーブルを描く・・」でOK。簿記論点のCは実質Dランクなので捨ててOK。

| A社は、20X1 年 4 月 1 日に補助金 6,000 千円を現金で受け取った。続いて 20X1年 10 月 1 日に、その補助金 6,000 千円と自己資金 16,000 千円で機械装置 22,000千円を購入し、直ちに使用を開始した。その際、直接減額方式による圧縮記帳を行った。また、20X2 年 3 月 31 日(決算日)に、定額法(耐用年数 4 年、残存価額ゼロ)により減価償却を行った。 購入時の固定資産圧縮損と決算時の減価償却費の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 |

| 固定資産圧縮損 | 減価償却費 | |

| ○ア | ○6,000 | ○2,000 |

| ×イ | ○6,000 | ×2,750 |

| ×ウ | ×22,000 | ○2,000 |

| ×エ | ×22,000 | ×2,750 |

「減損の認識と判定は別」なる会計論点は別として、3つのどれかが帳簿価額を上回れば減損認識不要です。

| 固定資産X、YおよびZに減損の兆候がみられる。以下の表に基づき、減損損失を認識すべきものの組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| X | Y | Z | |

| ×ア | ○ | × | ○ |

| ×イ | ○ | × | |

| ○ウ | ○ | ○ | |

| ×エ | × | ○ |

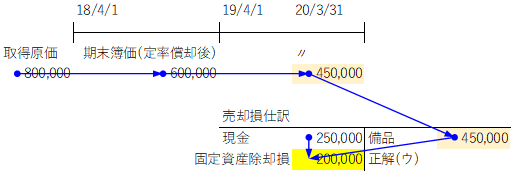

減価償却が定率法になる時は、ミスがないように検算を。

| 備品(取得日:2018 年4 月1 日、取得原価:800,000 円、償却方法:定率法(償却率年25 %)、記帳方法:間接法、決算日: 3 月31 日)が不要となり、2020 年3 月31 日に除却した。なお、除却した備品の評価額は250,000 円である。固定資産除却損として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 100,000 円 ×イ 150,000 円 ○ウ 200,000 円 ×エ 250,000 円 |

簿価216,000円がX5年3月31日⇔X6年〃のどちらであるかで答が分かれ、前者は正解○ウになり、後者を×エ誤答に誘導。「決算整理前」の但し書きがひっかけ付きです。

| 当期はX5 年4 月1 日からX6 年3 月31 日の1 年間である。決算整理前の機械勘定の残高は216,000 円であるが、当期より直接控除法から間接控除法に記帳方法を変更する。この機械はX1 年4 月1 日に取得したものであり、耐用年数10 年、残存価額をゼロとする定額法により減価償却を行っている。 この機械の取得原価として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 216,000 円 ×イ 237,600 円 ○ウ 360,000 円 ×エ 432,000 円 |

200%定率法は簿記2級の有名論点で、理屈で考えてしまうと遠回りに。理論は専門サイトに任せ、エクセルで形を覚えて済ませます。

| 当社は、X1年度期首に機械(取得原価300,000円、耐用年数5年)を購入し、200%定率法により減価償却を行っている。保証率は0.10800、改定償却率は0.500である。X4年度における減価償却費として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 18,750円 ×イ 25,920円 ×ウ 30,000円 〇エ 32,400円 |

税引後キャッシュフロー(CIF)

こちらも「1次」過去問だけでは無理。初学者もTAC「Ⅳの解き方」を7月までに解いておくのが正解です。

簿記でのCIFの正しい求め方なら「TACの解き方」×税引後CIFボックスに。自己流はどこかでドボンするので避けます。

| 当期首に1,500 万円をある設備(耐用年数3 年、残存価額ゼロ、定額法)に投資すると、今後3 年間にわたって、各期末に900 万円の税引前キャッシュフローが得られる投資案がある。税率を30 %とすると、この投資によって各期末の税引後キャッシュフローはいくらになるか。最も適切なものを選べ。 |

| ×ア 180 万円 ×イ 280 万円 ×ウ 630 万円 ○エ 780 万円 |

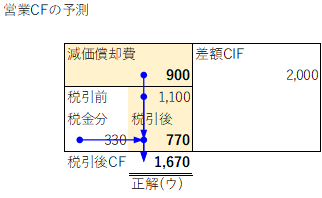

当サイトは簿記で教わる'税引後CIFボックス'で図示します。

| 当社はある機械の導入の可否を検討している。この機械の導入により、年間の税引前キャッシュフローが2,000 万円増加する。また、この機械の年間減価償却費は900 万円である。 実効税率を30 %とするとき、年間の税引後キャッシュフローはいくらになるか。最も適切なものを選べ。 |

| ×ア 870 万円 ×イ 1,100 万円 ○ウ 1,670 万円 ×エ 2,030 万円 |

第17問のディシジョン・ツリー分析に関連して、キャッシュフローの期待値を求める問題です。一般に事例Ⅳで苦手にする論点なので、詳しくなりたい人は「1次」の内に押さえておきます。

| 次のG社に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。なお、割引率はゼロとする。 |

| G社は、初期投資額500 万円を必要とする投資案(経済命数2 年)を検討中である。第1 年度のキャッシュフローが500 万円となる確率は0.5、300 万円となる確率は0.5 と予測されている。 第2 年度のキャッシュフローと、その確率については次のとおりである。まず、第1 年度に500 万円のキャッシュフローが生じた場合に、第2 年度のキャッシュフローが800 万円となる確率は0.5、400 万円となる確率は0.5 と予測されている。次に、第1 年度に300 万円のキャッシュフローが生じた場合に、第2 年度のキャッシュフローが300 万円となる確率は0.5、100 万円となる確率は0.5 と予測されている。 |

| ×ア 正味現在価値が300 万円となる確率は0.5 である。 ×イ 正味現在価値が500 万円となる確率は0.5 である。 ×ウ 正味現在価値の期待値は-300 万円である。 ○エ 正味現在価値の期待値は300 万円である。 |

企業価値を求めるDCF法、設備投資経済計算に使うNPV法など、事例Ⅳで使う知識の理論問題です。これも後回しにして暗記します。

| 次の文章の空欄A~Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 割引キャッシュフロー法には、キャッシュフロー予測に関する問題、資本コスト推定の問題、不確実で複雑な意思決定機会への対処の問題がある。このうち、キャッシュフロー予測に関する問題は、予測方法の問題と予測値にかかわる不確実性の問題に分けられる。予測値にかかわる不確実性の問題に対処する方法としては、【A】 、【B】 、【C】 などの適用が考えられる。【A】 は将来の企業環境の状態を記述するストーリーに基づいて分析するものである。また、【B】 と【C】 は、キャッシュフローに不確実性を生じさせる要因を確率変数とみなして、キャッシュフローの確率分布を見い出す方法である。 【C】 は、コンピュータなどを利用して反復計算し、予測を繰り返す点に特徴がある。 |

| A | B | C | |

| ○ア | シナリオ分析 | ディシジョン・ツリー分析 | モンテカルロ・シミュレーション |

| ×イ | シナリオ分析 | モンテカルロ・シミュレーション | ディシジョン・ツリー分析 |

| ×ウ | ディシジョン・ツリー分析 | シナリオ分析 | モンテカルロ・シミュレーション |

| ×エ | モンテカルロ・シミュレーション | シナリオ分析 | ディシジョン・ツリー分析 |

時間価値(現在価値・現価係数表)

実務視点でエクセルスラスラの当サイトですが、筆記試験では端数のブレを防ぐため複利/年金現価係数が与えられます。今更ですがその使い方は覚えます。

アは×常に有利→○有利になることがある、×ウは下線部があべこべ。イは暗記不要ですが、×公定歩合→○無担保コールレート(オーバーナイト金利)です。

| 金利に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 将来の利払い額が変動するリスクを考慮すると、固定金利での借り入れが常に有利である。 ×イ 日本における短期金利の代表的なものとして、インターバンク市場で取引される公定歩合がある。 ×ウ 名目金利とは、実質金利から物価上昇率(インフレ率)を控除した金利水準を指す。 ○エ 歴史的に長期金利と短期金利では、長期金利の方が高い傾向にあるが、金利水準の低下局面では逆のケースも観察されている。 |

エは×デフレーション→○インフレーション。

| 金利に関する記述として、最も不適切なものはどれか。 |

| ○ア 金融機関に資金を預けたときに、利息を支払わなければならない場合、これをマイナス金利という。 ○イ 政策によってマイナス金利が現実のものとなるのは、日本の場合、市中銀行による日銀預け金に限定される。 ○ウ マイナス金利によって、借入金利が下がり、企業の資金調達がしやすくなると期待される。 ×エ マイナス金利によるデフレーションに備えて、提供する財やサービスの価格を見直すことが求められる。 |

解説作成中。

「2次」NPVに役立つ現在価値の計算問題。5年目の元本200万円を×0.822でPVにし、受取利息5回分は10万円×年金現価係数4.452で。後は計算です。

| B社は以下のような条件で、取引先に貸し付けを行った。割引率を4 %としたとき、貸付日における現在価値として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ① 貸付日は2020 年7 月1 日、貸付期間は5 年であり、満期日の2025 年6 月30 日に元本200 万円が返済されることになっている。 ② 2021~2025 年の毎年6 月30 日に、利息として元本の5 %である10 万円が支払われる。 ③ 期間5 年のときの複利現価係数と年金現価係数は以下のとおりである。 |

|

| ×ア 200.1 万円 ×イ 201.3 万円 ×ウ 207.7 万円 ○エ 208.9 万円 |

投資案の選択 (決定理論)

| 投資評価基準に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 会計的投資利益率法に使われる会計利益には減価償却費を計算に入れない。 ×イ 回収期間法における回収期間とは、プロジェクトの経済命数のことである。 ×ウ 正味現在価値はパーセントで表示される。 ○エ 正味現在価値法と内部収益率法は共にDCF 法であるが、同一の結論を導くとは限らない。 |

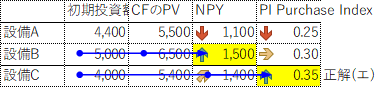

| 正味現在価値法 | 収益性指数法 | |

| ×ア | 設備A | 設備B |

| ×イ | 設備A | 設備 C |

| ×ウ | 設備A | 設備 B |

| ○エ | 設備B | 設備 C |

| ×オ | 設備C | 設備 B |

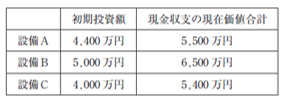

| 当社は設備A~Cの導入を比較検討している。各設備の初期投資額ならびに将来の現金収支の現在価値合計は、以下のとおりである。 正味現在価値法を用いた場合と、収益性指数法を用いた場合で、それぞれどの設備への投資案が採択されるか。最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。なお、設備A~Cへの投資案は相互排他的である。 |

|

| × | →○ | |

| ×a | 高くなる | 高くなるとは限らない |

| ×c | 正味現在価値法NPV | 内部収益率法IRR |

| 投資の評価基準に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a 回収期間が短いほど、内部収益率は高くなる。 ○b 回収期間法では、回収後のキャッシュフローを無視している。 ×c 正味現在価値法では、投資によって生じる毎年のキャッシュフローの符号が複 数回変化する場合、異なるいくつかの値が得られる場合がある。 ○d 内部収益率法を用いて相互排他的投資案を判定すると、企業価値の最大化をも たらさないことがある。 |

| ×ア aとb ×イ aとc ×ウ bとc ○エ bとd ×オ cとd |

| 以下の、リスクの異なるH事業部とL事業部を持つ多角化企業に関する資料に基づいて、H事業部に属する投資案(H案)とL事業部に属する投資案(L案)の投資評価を行ったとき、最も適切なものを下記の解答群から選べ。ただし、この多角化企業は借り入れを行っていない。 |

|

| ×ア H案、L案ともに棄却される。 ×イ H案、L案ともに採択される。 〇ウ H案は棄却され、L案は採択される。 ×エ H案は採択され、L案は棄却される。 |

| × | →○ | |

| ×ア | 資本コスト | リスク・フリー・レート (難) |

| ×イ | 高め | 低め |

| ×ウ | 差し引いて | 加えて |

| リスクがある場合の割引現在価値の計算に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 確実性等価法で用いる割引率は資本コストである。 ×イ 確実性等価法は、将来キャッシュフローの期待値をその不確実性が大きいほど、高めに見積もる方法である。 ×ウ リスク調整割引率法とは、割引率からリスク・プレミアムを差し引いて、現在価値を求める方法である。 ○エ リスク調整割引率法におけるリスク・プレミアムは、将来キャッシュフローが不確実であるほど大きくなる。 |

今日のまとめ

あら、簿記2級→TACの解き方の「会計の解き方」は世界の共通語。宇宙語でコミュニケーションする逆転発想に最短距離な点は確実です。