「生産管理」年24マークのうち計算問題を別にして、前回がんばって工数計画IEまで終わらせた。すると今日の残り論点が限られ、【余力を活かして】事例Ⅲの出題パターンを見ていきます。

考えられる最大の理由は、ノウハウと称してド素人が勝手にパターンを決めつけることを、試験委員が極端に嫌がるため。その結果R5Ⅲは傾向が一変し、全員の心臓がバクバクしました。

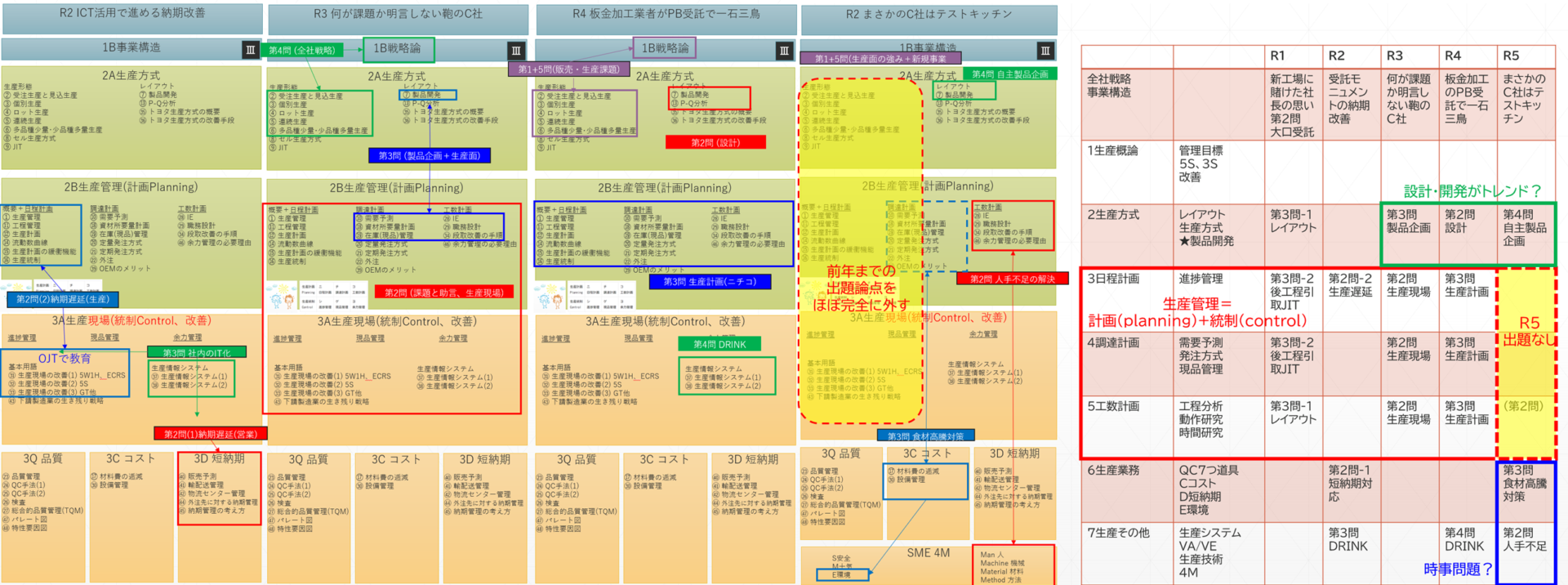

出題領域で見るR5「Ⅲ」難化~過去問で出題してきた「生産管理」をほぼ問わず、時事問題のランダム出題に

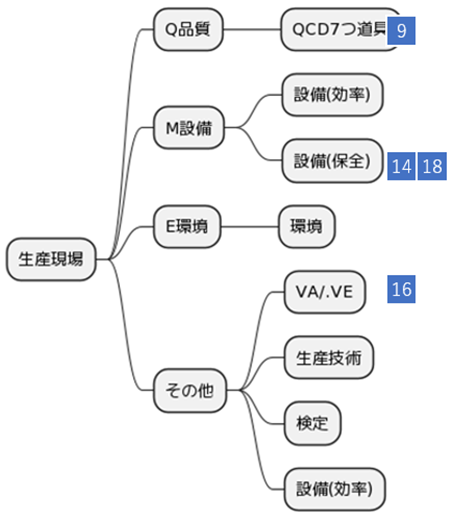

「生産管理」知識を表(レイヤー)にして、過去問の出題箇所をプロット。すると出題を毎年変えたり論点またぎにして、【パターン決め付けを通用させない】工夫が一目でわかるな。

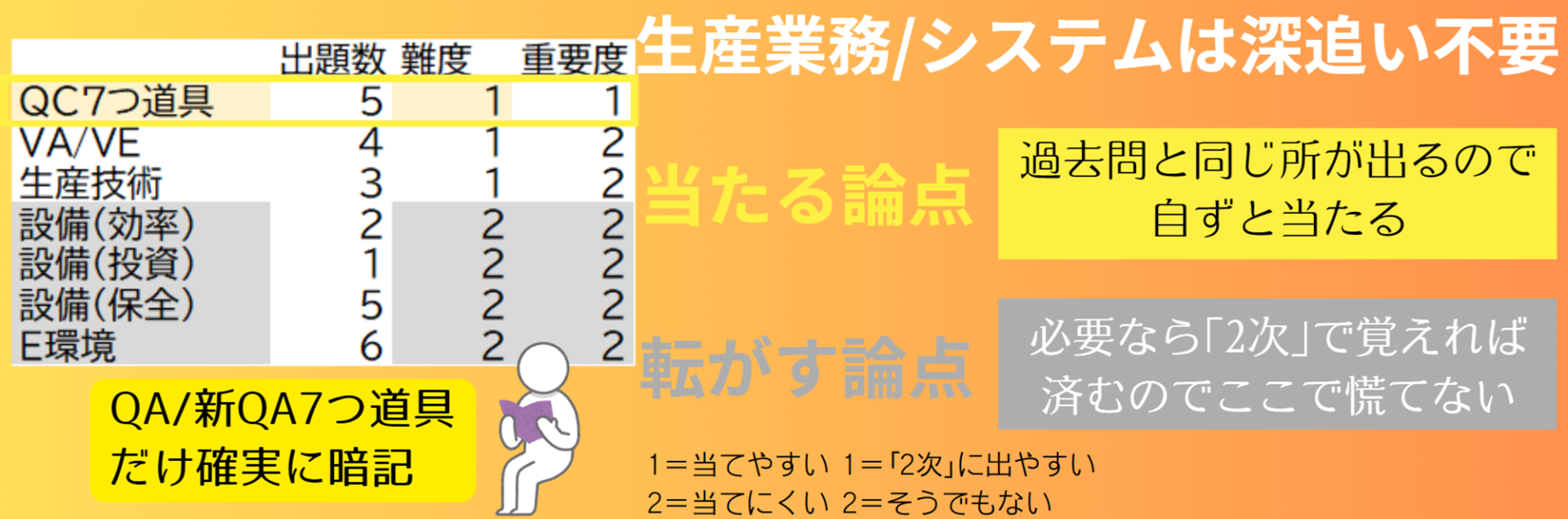

【運営・生産業務/システム】Ⅲパターン決め付けの無効化 / 当たる論点当てる論点

つまり大企業系ホワイトカラーが中心の受験層に対し、最近の「Ⅲ」、特にR5「Ⅲ」は必要以上に難しすぎて、もう事前対策のしようがない。そこを出発点にすると、今年の「Ⅲ」対策が見えてきます。

Step-1:出題領域分析~事例Ⅲのパターン決め付けに無効宣言

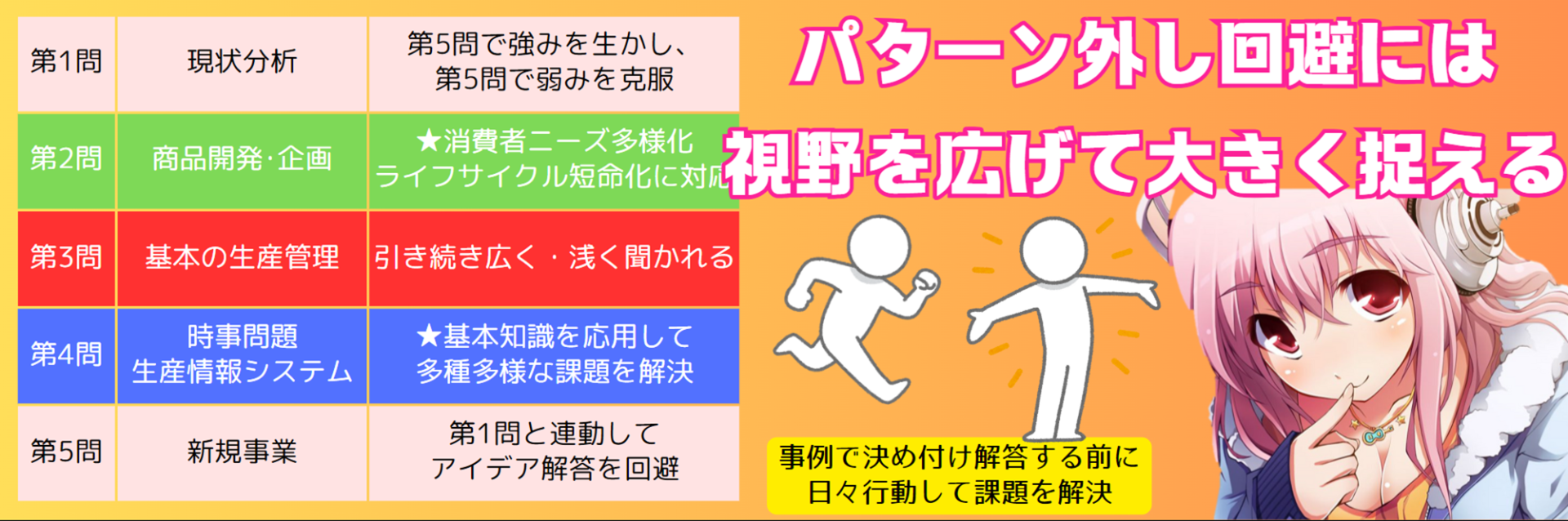

同業D社のパターン決め付けが試験委員に嫌われるのは、その小さなオツムで最終日にやっとまとめたメモをノウハウと称して吹聴するため。そこであの視野の狭いミクロ発想の逆を行き、出題範囲を大きく3つに分けました。

| 想定第2問 商品開発・企画 | 想定第3問:基本の生産管理 | 想定第4問:時事問題+システム |

|---|---|---|

| 企業の競争力を高めるための商品の開発や企画に関する問題は、今後も出題が続くでしょう。 | 日程管理、調達管理、工数計画などの基本的な生産管理知識は引き続き重要視されます。 | 食材高騰対策や人手不足など、現実的な経営課題に対する生産知識の適用を問う問題が増えると予想されます。 |

| 世間の理由:商品開発や企画は、企業が市場競争力を維持・向上させるために重要な要素です。特に近年は、顧客ニーズの多様化や市場の変化が激しいため、これに対応できる能力が求められています。 | 生産管理は、製造業における基本的な要素であり、企業の効率的な運営に不可欠です。これには、日程管理(スケジューリング)、調達管理(サプライチェーン管理)、工数計画(人員および機械の稼働計画)が含まれます。 | 最近の世界情勢や労働市場の変化は、企業経営に直接影響を与えています。食材の価格高騰や人手不足といった課題に対する解決策を生産管理の知識でどうカバーするかは、実務的な観点からも重要です。 |

| 試験の理由:過去3年間にわたって連続で出題されていることからも、試験問題作成者の関心が高い分野であり、今後も引き続き重視されると考えられます。 | これらの知識は、どのような業界においても適用できる汎用的なものです。そのため、基本的な部分として引き続き重視されるでしょう。 | こうした時事的な要素を取り入れることで、試験の内容がより現実的で実践的なものとなります。 |

Step-2:計算&基本論点以外→その他生産業務/システム知識

R6「事例Ⅲ」が再びどんな変化するかに備え、1次「生産管理」の過去問5+1年分はマストで押さえる。前回がんばってIEまで済ませた分、残る知識はごくわずかです。

出題マーク数の多い「生産管理」では難度・重要度を意識しないと、その小さなオツムにデタラメ暗記が詰め込まれ、「2次」でふぞろい送りの刑に。例の決め付けノウハウが「Ⅲ」に全く通用しないどころが逆効果ですらあるのは、Step-1で説明した通りです。

【生成AIが作った例文】

C社は品質管理強化に向け、QC7つ道具を活用した製品品質向上に着手しました。同時にVA/VE(価値分析/価値工学)を用いて設計コストダウンを図り、生産技術の改善、設備管理の徹底、環境への配慮も怠りません。

| QC7つ道具 | 品質管理のために使われる基本的なツールセット。以下の7つの道具から成ります。語呂合わせ:サンチェ監督引っ張れそう |

| 設備管理 | 製造設備の保守・管理を行い、故障を防ぎ、生産効率を最大化するための活動。定期点検や修理、更新などが含まれます。 |

| VA/VE(価値分析/価値工学) | 製品やサービスの機能を分析し、価値を高めるための手法。VA(価値分析)は既存の製品の改善に、VE(価値工学)は新製品の設計に主に用いられます。 |

| 生産技術 | 効率的かつ効果的に製品を製造するための技術や方法。製造プロセスの最適化、設備の配置、工程の設計などが含まれ、試験上は生産情報システムが加わります。 |

| 環境 | 企業活動が自然環境や社会環境に与える影響。環境への配慮とは、資源の節約、エネルギー効率の向上、有害物質の削減などを指します。 |

Step-3:R6「事例Ⅲ」を想定可能に

全くその通りで、試験が「ベテ排除」「初学優遇」である前提に立つと、難化しすぎた「事例Ⅲ」のパターン暗記にムキになるのは、至って非効率です。そこで以下を参考ください。

| ①「1次」知識全ての網羅は非効率 | ②Ⅲのパターン決め付けは高リスク | ③他事例を得意化してから知識を補充 |

|---|---|---|

| 1次「生産管理」の広範な範囲を網羅するのは時間がかかり、得点効率も悪いです。特に「2次」に直結しない部分に時間をかけてボトルネック化すると、他の事例のスコアの足を引っ張ります。 | 「事例Ⅲ」の作問採点傾向は恣意的に毎年変更されることがあり、特定の解答ノウハウやパターンに依存すると、翌年の初見問題に対処できなくなります。 | まず他の事例(Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ)でA答案を書く自信をつけ、100字マス目の読み書きの苦手感を解消します。これにより「事例Ⅲ」も国語の試験と割り切ると有利です。 |

| 製造業以外の方には、1次「生産管理」のどこが重要なテーマで頻出なのかがわかりにくいです。「2次」に出るから理解せねばと焦ることなく、基本の用語暗記と割り切る方が、結果は吉となるでしょう。 | キーワードやパターンへの依存を「表面的な理解」と呼び、問題の本質の把握が難しくなります。問題の意図や背景を理解しないキーワード詰め詰め答案は、特に「事例Ⅲ」では低評価になります。 | その後、「1次」知識をベースに必要な「2次」キーワードを補充します。「事例Ⅲ」をこうやって最後まで後回しにすると、ノウハウやパターンに引きずられず、初見のアドリブ対応に強くなります。 |

今日のまとめ

あら、「事例Ⅲ」で作問採点を毎年変えられ、年々解けなく・当たらなくなるのは、実務の役にまるで立たない同業D社の決め付けパターンを覚えすぎるから。そうでなく今の「Ⅲ」なら最後まで後回しにし、当日国語でアドリブすれば普通に解けます。