「2次」作問のマーケ重視を受けて、「経営」はマーケ→戦略論→組織論の順に学ぶセオリーに。そして今日の成長戦略21マークでは、試験委員が泣いて喜ぶミライが始まります。

診断士「経営」の戦略論は、①先端の企業行動→②学者が研究→③試験出題→④世間に浸透の順を追ってきた。そして生成AIの活躍で、いよいよドラッカー・ポーターさえ要らない時代がやってきます。

はい、私こと生成AIは、いかにもありそうなコトをつなぐフェイクニュースでミライを当てる特技があります。以下の文章を私が作ったフェイクである前提で読み、試験のミライをさっさと当てましょう。

私ことドラッカーは、コロナ禍後の企業戦略においてサスティナビリティ経営=持続可能性がますます重要視されると予測しました。企業は単なる利益追求だけでなく、社会的責任を果たし、環境への負荷を最小限に抑えることが求められます。持続可能性を追求することで、企業は長期的な成長と競争力を築くことができるでしょう。私の考えでは、コロナ禍後の企業はより持続可能なビジネスモデルの構築に注力し、再現性のある成果を追求することが重要となるのです。

私ことポーターは、コロナ禍後の企業戦略においてデジタル技術が様々なヒト同士の距離を縮めると予測しました。DXは企業にとって、競争優位性を築くための重要な手段となります。デジタルテクノロジーを活用することで、企業は業務プロセスの効率化や新たな価値の創造、顧客体験の向上などを実現することができます。私の見解では、コロナ禍後の企業はDXを積極的に活用し、市場での競争力を強化するための戦略を展開するでしょう。

私ことコトラーは、コロナ禍後の企業戦略において顧客体験(CX)が注目されると予測しました。顧客体験の向上は、顧客との関係性を構築し、顧客の満足度や忠誠度を高めるための重要な要素です。企業はDXを活用して、顧客にとって魅力的な体験を提供することで、競争上の優位性を確立しようとするでしょう。私の予測では、企業は顧客中心のアプローチを採用し、顧客との強い関係性を築くことで、持続的な成長を実現するための努力を加速させるのです。

このプロンプト作成では、実在のネット記事を参考にしました

AIは嘘をついて同業D社を騙そうとするのでなく、ドラッカー・ポーター・コトラーがいかにも言いそうな点を予測するだけ。この予測を活用するのが人類で、単に騙されるのがベテふぞです。

【過去問RTA 経営④】成長戦略21マーク / DX+CX融合で持続可能な再現性

こう生成AIを使ってミライを先取りすると、「経営」過去問の嘘つき4択程度は子供だましな。

今日の沖縄再試験含む6回分21マークでは、ドメイン→PPM→VRIO→企業間連携の順に、毎年反復出題されている。このときR1→R5の順に解き進むと、同業D社に対して競争優位に。

ドメイン(多角化)

ドメインはこの簡単すぎる4マークを解いてテキストに戻る。するとそれで「2次」必要知識クリアです。

ドメインの企業⇔事業あべこべはド定番です。

| × | →○ | |

| ×イウエオ | 事業⇔企業があべこべ | |

| ×ウ | 直接関連し | 直接関連しないが |

| 多角化して複数の事業を営む企業の企業ドメインと事業ドメインの決定に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 企業ドメインの決定は、個々の事業の定義を足し合わせるのではなく、外部の利害関係者との間のさまざまな相互作用の範囲を反映し、事業の定義を見直す契機となる。 ×イ 企業ドメインの決定は、新規事業進出分野の中心となる顧客セグメント選択の判断に影響し、競争戦略策定の出発点として差別化の基本方針を提供する。 ×ウ 事業ドメインの決定は、将来手がける事業をどう定義するかの決定であり、日常のオペレーションに直接関連し、全社戦略策定の第一歩として競争戦略に結び付ける役割を果たす。 ×エ 事業ドメインの決定は、多角化の広がりの程度を決め、部門横断的な活動や製品・事業分野との関連性とともに、将来の企業のあるべき姿や経営理念を包含している存続領域を示す。 ×オ 事業ドメインの決定は、特定市場での競争戦略に影響を受け、将来の事業領域の範囲をどう定義するかについて、企業が自らの相互作用の対象として選択した事業ポートフォリオの決定である。 |

第1問はドメイン出題が定番ですが、R3は多角化でした。

| × | →○ | |

| ×ア | にかかわらず | と |

| ×イ | する にはならない | しない になる |

| ×エ | 規模 | 範囲 |

| 多角化に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 企業における多角化の程度と収益性の関係は、その企業が保有する経営資源にかかわらず、外部環境によって決定される。 ×イ 情報的経営資源は、複数の事業で共有するとその価値が低下するため、多角化の推進力にはならない。 〇ウ 多角化の動機の 1 つとして、社内に存在する未利用資源の活用があげられる。 ×エ 多角化は規模の経済を利用するために行われる。 |

学説に触れているので難ですが、×イウは下線部があべこべ、×エは相乗⇔相補の定番入れ替えです。

| × | →○ | |

| ×ア | 多角化の程度が一貫して上昇している | (難)1970年代頃まで多角化が人気であった |

| ×イウ | 上昇 | 低下(イウをまたいで下線部あべこべ) |

| ×エ | 相乗効果 | 相補効果 |

| 企業の多角化に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア C.マルキデスによると、第二次世界大戦後の米国企業では、多角化の程度が一貫して上昇しているとされる。 ×イ R.ルメルトや吉原英樹らの研究によると、多角化の程度が高くなるほど、全社的な収益性(利益率)が上昇する関係があるとされる。 ×ウ R.ルメルトや吉原英樹らの研究によると、多角化の程度が高くなるほど、全社的な成長性が低下する関係があるとされる。 ×エ 伊丹敬之によると、 1 つの企業で複数の事業を営むことで生じる「合成の効果」には、相補効果と(狭義の)相乗効果の 2 種類があるとされる。そのうち、物理的な経営資源の利用効率を高めるものは、(狭義の)相乗効果と呼ばれる。 〇オ 関連多角化を集約型(constrained)と拡散型(linked)に分類した場合、R.ルメルトの研究によると、拡散型より集約型の方が全社的な収益性(利益率)が高い傾向にあるとされる。 |

この定番入替だと、さすがに正答率はB以上です。

| × | →○ | |

| ×アイ | 企業ドメイン | 事業ドメイン |

| ×エ | 事業ドメイン | 企業ドメイン |

| ドメインに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア PPMを用いた事業間の資源配分の決定を基に、企業ドメインが決定される。 ×イ 企業ドメインには、多角化の広がりの程度、個別事業の競争戦略の方針、差別化の在り方および日常のオペレーションといった内容が含まれる。 ○ウ 経営者は事業間でシナジー効果がどれくらい働くのかを考えて、企業ドメインを決定する。 ×エ 事業ドメインには、部門横断的な活動や他の事業分野との関連性、将来の企業のあるべき姿や経営理念といった内容が含まれる。 |

PPM

PPMもすぐ覚えられますが、2次で突然出題されるので、答をマスターせずきちんと意味を理解します。

頻出のPPMは4分類の定義を聞かれるので、下の図を見ながら一つ一つ直して覚えます。

| × | →○ | |

| ×ア | 関連した統合的 | 非関連 |

| ×イ | 資金の投入によって~「花形」 | 資金投入が少ない「金のなる木」 |

| 流出を削減 | 投入を検討 | |

| ×ウ | 「花形」 | 「金のなる木」 |

| 魅力があり | 魅力は少ないが | |

| ×オ | 「花形」 | 「金のなる木」 |

| 「金のなる木」 | 「問題児」 |

| プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントでは、自社の事業の成長率と相対的な市場シェアとを基準として事業を分類し、戦略事業単位が他の戦略事業単位と製品や市場について相互に関連した統合的な戦略を持つ。 ×イ プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントでは、成長市場で市場シェアを維持するために必要な再投資を大きく上回るキャッシュフローをもたらし、資金の投入によって競争優位を維持する「花形」よりも、資金の流出を削減して競争優位を獲得できる「問題児」の選択が重要である。 ×ウ プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントでは、「花形」は分野の将来性に大きな魅力があり、特定の事業に対する集中的な投資の主要な資金供給源としても重要であり、「負け犬」からの撤退を支える役割を果たす。 〇エ プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントは、事業間のマーケティングや技術に関するシナジーが考慮されていないが、外部技術の導入によって規模の経済を達成することで優位性を構築する事業にも適用できる。 ×オ プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントは、全社的な資源配分の論理の1 つとして位置づけられ、成長率の鈍化した業界の「花形」事業の大きな余剰資金と「負け犬」を売却して得た資金を「金のなる木」に集中的に投入して競争優位を維持する。 |

PPMからド定番。市場シェア×成長率とその資金流出入を考慮するので、×エの断定を避けます。

| × | →○ | |

| ×ア | 製品市場の特性によって客観的に | その企業の戦略に沿って主観的に |

| ×イ | 売上高 | 市場シェア |

| ×エ | 高い | 高い傾向がある |

| ×オ | 問題児 | 負け犬 |

| ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)が開発した「プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント」(以下「PPM」という)と、その分析ツールである「プロダクト・ポートフォリオ・マトリックス(BCG 成長-シェア・マトリックス)」に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア PPM の分析単位である戦略事業単位(SBU)は、製品市場の特性によって客観的に規定される。 ×イ 「プロダクト・ポートフォリオ・マトリックス」では、縦軸に市場成長率、横軸に戦略事業単位(SBU)の売上高をとり、その2 次元の座標軸の中に各事業が位置付けられる。 ○ウ 「プロダクト・ポートフォリオ・マトリックス」において「金のなる木」に分類された事業は、将来の成長に必要な資金を供給する。 ×エ 「プロダクト・ポートフォリオ・マトリックス」において「花形」に分類された事業は、生産量も大きく、マージンは高く、安定性も安全性も高い。 ×オ 「プロダクト・ポートフォリオ・マトリックス」において「問題児」に分類された事業からは撤退すべきである。 |

PPMの誤文訂正は毎年1マークのド定番。×ウがひっかけで、「カネに関してはシナジー(互いのやりとり)を考慮」に。間違えて次に気を付ければOK。

| × | →○ | |

| ×ア | 花形 | 問題児 |

| ×ウ | ヒト、モノ、カネ | ヒト、モノ |

| ×エ | 当該企業の各事業 | 市場 |

| ×オ | 業界の集中度を示すエントロピー指数 | 相対シェア ※R4第4問参照 |

| ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)が開発した「プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント」(以下「PPM」という)と、その分析ツールである「プロダクト・ポートフォリオ・マトリックス(または「成長-シェア・マトリックス」)」に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア PPM では、「金のなる木」で創出した資金を「花形」に投資して、次世代を担う事業を育成することが、最適な企業成長を図る上での中核的なシナリオとして想定されている。 ○イ PPM では、「負け犬」に位置づけられる事業は「収穫(harvest)」ないし「撤退(withdraw)」の対象とすることが、望ましいとされる。 ×ウ PPM は企業における事業のポートフォリオを検討する手段であることから、そこでは、ヒト、モノ、カネといった経営資源に関する事業間のシナジーは、考慮されない。 ×エ プロダクト・ポートフォリオ・マトリックスの縦軸は、当該企業の各事業の成長率で構成される。 ×オ プロダクト・ポートフォリオ・マトリックスの横軸は、各事業(戦略事業単位(SBU))が属する業界の集中度を示すエントロピー指数で構成される。 |

頻出のPPMでは、負け犬→問題児→花形→金のなる木の用語入れ替えが主ですが、時々×イのような細かいひっかけがあります。

| × | →○ | |

| ×ア | 問題児 | 花形 |

| ×イ | 自社の事業 | 市場 |

| ×ウ | 花形 | 金のなる木 |

| ×オ | 金のなる木 | 問題児 |

| プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア PPM では、成長市場に位置づけられキャッシュ・フローを最も生み出す「問題児」事業よりも、「負け犬」事業を削減する方が重要である。 ×イ PPM では、縦軸に自社の事業の成長率、横軸に相対的な市場シェアをとり、その中での各事業のポジションに応じて、キャッシュの分配が決定される。 ×ウ PPM では、「花形」事業は、他の事業へ資金供給することが最も重要な役割である。 ○エ PPM では、「問題児」事業から撤退するか否かは、成長率、収益性に加え、自社のドメインとの適合性の観点からも判断される。 ×オ PPM では、ライバルである他社を買収し生産規模を拡大すれば、「金のなる木」事業を「花形」事業にすることができる。 |

「財務」で学ぶ複利現価係数の計算です。

| 次の文章の空欄に入る数値として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 業界全体の成長率は、当該業界における競争状況や収益性に影響を与えることから、競争戦略を考える上で重要な要因の1 つである。 X業界における2018 年度の販売金額は1,000 億円で、2020 年度の販売金額は1,440 億円であった。この間のX業界の年平均成長率(CAGR)は、【 】%である。 |

| ×ア 14.7 ○イ 20.0 ×ウ 22.0 ×エ 29.3 ×オ 44.0 |

VRIO

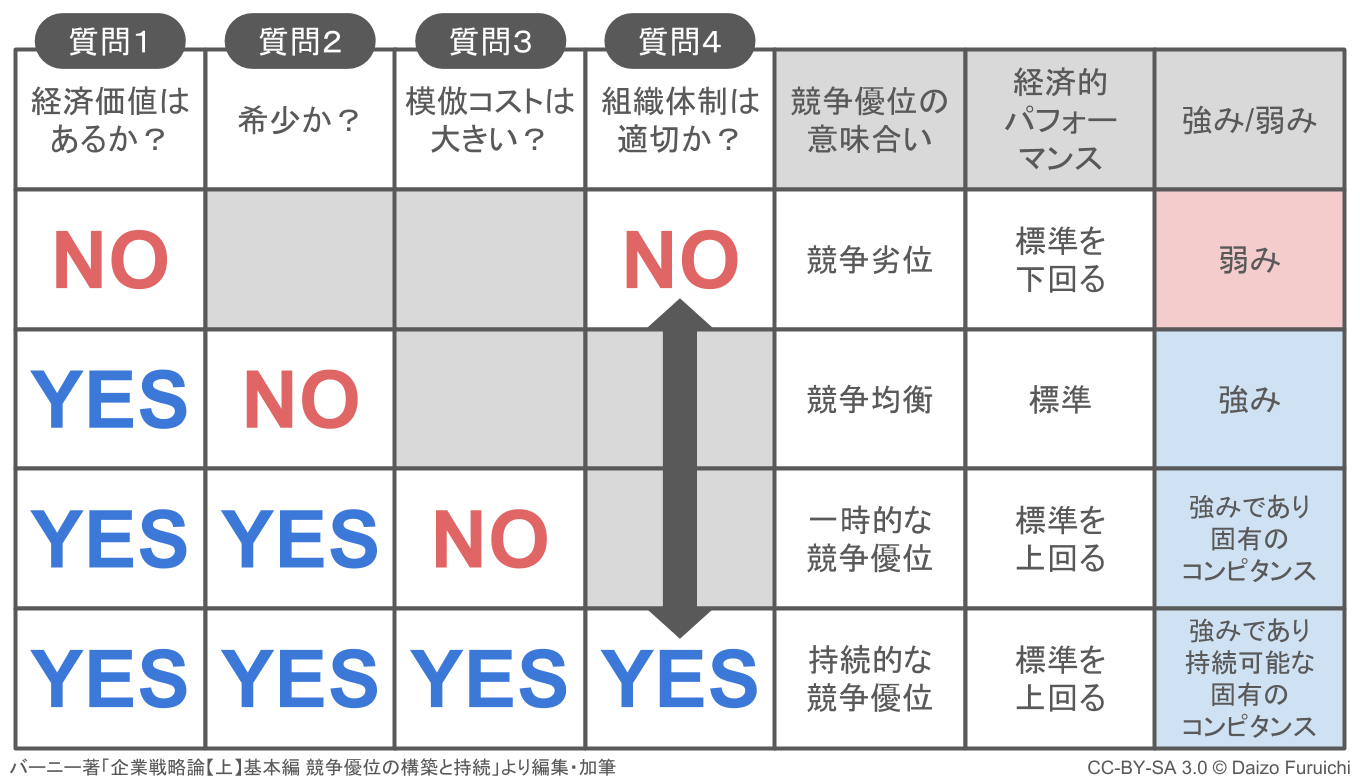

バーニーが唱えたVRIO「持続的な競争優位」は、記事冒頭で示した最重要の経営課題。「事例Ⅰ」に必ず出るので、少しずつ間違えながら確実に覚えます。

VRIOの持続的優位には、以下の図の4条件全てを満たす。1つでも欠けるとそれ以下です。

| × | →○ | |

| ×ア | 起きることはない | 起きる |

| ×ウ | 必要である | 不要である ※VRIO参照 |

| ×エ | 価値が減少することもない | 価値は会計と無関係に決まる |

| ×オ | 独占的に | 独占する必要はない |

| G.ハメルとC.K.プラハラードによるコア・コンピタンスに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア コア・コンピタンスは、企業内部で育成していくものであるため、コア・コンピタンスを構成するスキルや技術を使った製品やサービス間で競争が行われるものの、コア・コンピタンスの構成要素であるスキルや技術を獲得するプロセスで企業間の競争が起きることはない。 〇イ コア・コンピタンスは、企業の未来を切り拓くものであり、所有するスキルや技術が現在の製品やサービスの競争力を支えていることに加えて、そのスキルや技術は将来の新製品や新サービスの開発につながるようなものであることが必要である。 ×ウ コア・コンピタンスは、顧客が認知する価値を高めるスキルや技術の集合体であるから、その価値をもたらす個々のスキルや技術を顧客も理解していることが必要である。 ×エ コア・コンピタンスは、他の競争優位の源泉となり得る生産設備や特許権のような会計用語上の「資産」ではないので、貸借対照表上に表れることはなく、コア・コンピタンスの価値が減少することもない。 ×オ コア・コンピタンスは、ユニークな競争能力であり、個々のスキルや技術を束ねたものであるから、束ねられたスキルや技術を独占的に所有していることに加えて、競合会社の模倣を避けるために個々のスキルや技術も独占的に所有していることが必要である。 |

選択肢で一々悩まず、さっさと上の表を見て誤文訂正すれば、知識&国語力がWで上がります。

| × | →○ | |

| ×ア | 一時的な競争優位 | 競争均衡(暗記不要) |

| ×イ | 一時的 | 持続的 |

| ×エ | 持続的 | 一時的 |

| VRIO フレームワークにおける競争優位に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア ある経営資源が数多くの企業に保有されていても、外部環境の機会を適切にとらえ脅威を無力化するものであれば、この経営資源は一時的な競争優位の源泉となる。 ×イ 経営陣のチームワークや従業員同士の人間関係などの組織属性が経済価値を生み、希少性があり、かつ他の企業による模倣が困難な場合、この組織属性は企業の一時的な競争優位の源泉となる。 ○ウ 組織内のオペレーションを他の企業に比べて効率的に行うことができる技術やノウハウが、業界内で希少である場合、模倣困難性を伴わなくても企業の一時的な競争優位の源泉となる。 ×エ 他の企業が獲得できない経営資源が経済価値を持ち、業界内で希少である場合、その経営資源を活かす組織の方針や体制が整っていなくても、持続的な競争優位の源泉となる。 |

断定表現は丸めて言い換えます。

| × | →○ | |

| ×ア | はない | もある |

| ×ウ | はない | もできる |

| ×エ | する | することもある |

| G.ハメル(G. Hamel)とC.K.プラハラード(C. K. Prahalad)によると、コア製品とは、コア・コンピタンスによって生み出された製品であり、最終製品の一部を形成するものである。 このコア製品に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア コア製品で獲得したマーケットシェアが、最終製品で獲得したマーケットシェアを上回ることはない。 ○イ コア製品のマーケットシェアを拡大することは、コア製品への投資機会の増加につながり、コア・コンピタンスを強化する機会になる。 ×ウ コア製品は、特定の製品や業界につながっているものであり、複数の製品や業界に展開することはない。 ×エ コア製品を同業他社に販売すると、コア製品を販売した企業の最終製品の競争力は低下する。 |

○ア PEST分析(コトラー)は本来マーケの出題領域なので、今後の「事例Ⅰ」出題可能性に注目します。

| × | →○ | |

| ×イ | 1 つでも満たされていれば | 4つとも満たすことで |

| ×ウ | 資本 | 自社 |

| ×エ | 販売・マーケティング | ※支援活動→主要活動に移す |

| ×オ | 成長性 | 競争状況 |

| 組織内外の環境を分析するための枠組み(フレームワーク)に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 「PEST フレームワーク」では、企業を取り巻く外部環境を、政治、経済、社会、技術の観点から分析する。 ×イ 「VRIO フレームワーク」によると、経営資源について、経済的価値が認められるか、希少性が高いか、模倣が困難であるか、その経営資源を活用できる組織能力があるか、という条件のうち、1 つでも満たされていれば持続的競争優位に資する経営資源と判断される。 ×ウ 「戦略分析の3 C」はマーケティング環境を分析するための枠組みであり、資本、顧客、競合に着眼して分析を行う。 ×エ M.ポーターが提示した「価値連鎖(Value Chain)」は、価値がどの機能で生み出されるかを可視化する分析枠組みであり、購入物流、製造、出荷物流、サービスなどの主要活動と、技術開発、人事・労務管理、調達活動、販売・マーケティングなどの支援活動から構成される。 ×オ M.ポーターによる「5 つの競争要因(Five Forces)」は、当該業界の成長性を決定する諸要因である。 |

VRIO→持続的な競争優位を探す一択になる。上の表を使い×アイウを正しい文に直して納得です。

| × | →○ | |

| ×ア | 希少でなくても | 希少、模倣困難、組織化の3つが揃うことで |

| ×イ | 組織体制を変更せずに経営資源を見直さなければならない | を変更して持続的な競争優位を図ると良い。 |

| ×ウ | できない | できる |

| J. B.バーニーが提唱した「VRIOフレームワーク」に則った記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 外部環境の機会を適切に捉えた価値がある経営資源であれば、業界内において希少でなくても、持続的な競争優位の源泉となる。 ×イ 価値があり、業界内において希少で、別の経営資源で代替される可能性が少ない経営資源を保有していても、それが組織体制とコンフリクトを起こすようであれば、組織体制を変更せずに経営資源を見直さなければならない。 ×ウ 価値が高く、業界内で希少な経営資源では、一時的な競争優位を得ることはできない。 ○エ 業界内で模倣困難かつ希少で価値ある経営資源を有していても、競争優位性を持続的に確立できないことがある。 |

頻出のコア・コンピタンスは意外とふんわり覚えてしまっているので、当問を使ってVRIOとセットで覚え直します。

コア・コンピタンス⇔ケイパビリティの違い

| コア・コンピタンス | ケイパビリティ(VRIO) |

|---|---|

| 技術に焦点 | 組織に焦点 |

| 語呂合わせ:代替も利いた?(模倣・希少・移転・耐久) | V→R→I→Oの順で持続的競争優位 |

| × | →○ | |

| ×イ | 個々のスキルや技術を束ねたもの 企業が独占的に個々のスキルや技術を所有している | 顧客に特定の利益を与える一連のスキルや技術 模倣困難性など5つの視点を満たす |

| ×ウ | ついているものであり すると する | つくものではなく しても しにくい |

| ×エ | であり される | ではなく されることはない |

| ×オ | が必要である。 | は求められない |

| G. ハメルとC. K. プラハラードによるコア・コンピタンスに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア コア・コンピタンスは、顧客が認知する価値を高めるスキルや技術の集合体であるが、その価値をもたらす個々のスキルや技術を顧客が必ずしも理解している必要はない。 ×イ コア・コンピタンスは、個々のスキルや技術を束ねたものであり、ユニークな競争能力であるためには、企業が独占的に個々のスキルや技術を所有していることが必要である。 ×ウ コア・コンピタンスは、特定の製品や業界と深く結びついているものであり、複数の製品や業界に展開すると、その有効性や価値は減少する。 ×エ コア・コンピタンスは、他の競争優位の源泉となり得る生産設備や特許権のような会計用語上の「資産」であり、貸借対照表上の1 科目として計上される。 ×オ コア・コンピタンスを活用し、製品や市場での競争を有利に進めていくためには、垂直統合によって一貫した製造・販売を手がけ、顧客価値を最大化することが必要である。 |

企業間連携

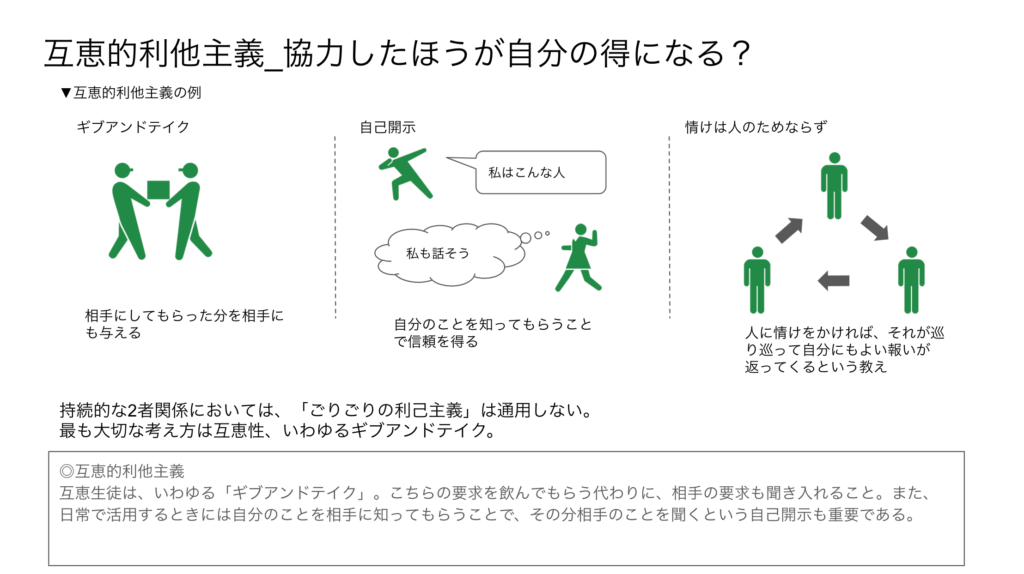

戦略的提携での「互恵対等」は、R3事例ⅠでTBCがズバリ正解して一気に定着した、超重要なパワーワードです。

互恵対等は、「情けは人のためならず」で覚える」。診断士の立場上、立場の弱い下請けにマウントする間抜けは以ての他です。

| × | →○ | |

| ×ア | はない | もある |

| ×イウ | 組織的 | 非組織的 |

| ×エ | 階層関係を構築して関係の固定化 | 提携での柔軟化 |

| 戦略的提携に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 戦略的提携では、大学や政府機関が参加することはないが、同一の業種で競争関係にある企業間よりも異業種の企業間での提携が多く、継続的な関係の構築が図られる。 ×イ 戦略的提携は、共同開発や合弁事業設立のように、企業が独立性を維持して緩やかな結びつきを構築するが、資本参加や当該企業同士の組織的な統合を通じて経営資源の合体を図る。 ×ウ 戦略的提携は、提携による協力で得られる恩恵を最大限享受できる組織的な統合を図り、業界内の新しいセグメントや新たな業界への低コストでの参入と経営資源の補完を主な目的とする。 ×エ 戦略的提携は、当事者間での裏切りのリスクを内包するが、その回避のために、企業には互いの独立性を維持しつつも、階層関係を構築して関係の固定化を図ることが求められる。 〇オ 戦略的提携は、範囲の経済を利用できる内部開発によるコストよりも、共同開発のような提携によるコストが小さい場合、内部開発に代わって選択される。 |

下線部を2か所直すタイプは、文章因→果力UPに役立ちます。

| × | →○ | |

| ×オ | であるため | であっても |

| かからない | 生じる |

| 多角化とM&A に関する記述として、最も不適切なものはどれか。 |

| ○ア 異業種、同業種を問わず、M&A の統合段階における機能統合では、準備段階でのデューデリジェンス(due diligence)による、研究開発、生産、販売などの重複部分や補完関係の明確化が重要である。 ○イ 異業種のM&A のメリットは、基本的には、範囲の経済とリスクの分散の実現であるが、自社の必要としない資源までも獲得してしまうリスクもある。 ○ウ 多角化では、企業の主要な市場での需要の低下という脅威は、外的な成長誘引(external inducement)となる。 ○エ 多角化には、特定の事業の組み合わせで追加的に発生する相乗効果と、複数の製品市場分野での事業が互いに足りない部分を補い合う相補効果がある。 ×オ 同業種のM&A のメリットは、基本的には、規模の経済と経験効果の実現であるが、同業種間であるため各々の組織文化の調整と統合にはコストがかからない。 |

国語の語感で当たればOK。暗記不要です。

| a | b | c | d | |

| ×ア | インターナショナル | マルチナショナル | グローバル | トランスナショナル |

| ○イ | グローバル | インターナショナル | トランスナショナル | マルチナショナル |

| ×ウ | グローバル | トランスナショナル | マルチナショナル | インターナショナル |

| ×エ | トランスナショナル | グローバル | インターナショナル | マルチナショナル |

| ×オ | マルチナショナル | グローバル | インターナショナル | トランスナショナル |

| C.A.バートレットとS.ゴシャールは、本国の本社と海外拠点間との分業関係や各拠点間の統合のあり方を基軸として、国際的に展開する企業の経営スタイルを、インターナショナル、グローバル、トランスナショナル、マルチナショナルの4 つに分類している。 これら 4 つの類型の基本的な特性は、それぞれ次のようにまとめられる。 |

| a 資産や能力は本国に集中して、その成果は世界規模で活用される。海外拠点は本国の本社の戦略を忠実に実行する。知識は本国で開発・保有される。 b コア・コンピタンスの源泉は本国に集中するが、その他は分散される。海外拠点は本社の能力を適用し、活用する。知識は本国で開発され、海外拠点に移転される。 c 資産や能力は各国の拠点に分散されるとともに、本社を含む各国の拠点は相互依存的であり、専門化されている。知識は各国の拠点で共同で開発され、世界中で共有される。 d 資産や能力は各国の拠点に分散され、それぞれ自己充足的に活動する。海外拠点は現地の機会を感知して、活用する。知識は各国の拠点で開発・保有される。 |

| 上述のa、b、c、dは、それぞれインターナショナル、グローバル、トランスナショナル、マルチナショナルのいずれに該当するか。それらの組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

どこでボケるか、探してウケます。

| × | →○ | |

| ×ア | マーケット | インカム |

| ×イ | 負ののれん | のれん |

| ×エ | MBOとは、M&Aの MBO | M&Aとは M&A |

| M&A(企業の合併・買収)に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア M&A に当たって企業価値を算定する際には、複数の方法が用いられている。そのうち、マーケット・アプローチとは、M&A の対象となる企業の収益力をベースに、企業価値を算定する方法である。 ×イ M&A において、買収価格が買収対象企業の純資産の時価評価額を上回る場合、その差額は「負ののれん」と呼ばれる。 ○ウ M&A の手法として事業譲渡をとる場合には、譲渡・承継の対象となる資産や負債を個別に選択することができる。 ×エ MBO(Management Buyout)とは、M&A の対象となる企業や事業の経営陣が、投資ファンドなどの第三者に、主体的にその企業を売却して、経営から退くことである。MBO が成立すると、経営陣は退任の見返りとして、金銭的報酬を受け取る。 |

こちらも良くある出題パターン。×アウは主語入れ替えとすぐわかりますが、×エ コントロール・プレミアムはテキスト外なのでネットで調べる。

| M&A(企業の合併・買収)に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア TOBとは、買収コストを充足するために、買収する企業の資産や買収後のキャッシュフローを担保として借入金を調達し、企業買収を行う手法である。 ○イ 黄金株とは、会社の合併などの重要な決議事項について、株主総会で拒否権を行使できる株式であり、敵対的買収に対する防衛策となる。 ×ウ カーブアウトとは、敵対的買収の対象となる企業の経営者が、買収される前に会社の魅力的な資産を売却して、敵対的買収の意欲を削ぐ買収防衛策である。 ×エ コントロール・プレミアムとは、企業の経営陣が企業の所有者から株式などを買い取り、経営権を取得することで生じる1 株当たりの価値の上昇分を指す。 |

正解○ウは選びにくいので消去法で。×アエの下線部入れ替えは瞬殺。×イは戦略的提携→M&Aにしてもマル。×オをもし正解に選んだ方は注意不足です。

| × | →○ | |

| ×アエ | 規模の経済 | 範囲の経済(下線部あべこべ) |

| ×イ | が必須である | は非効率である |

| ×オ | 引き下げ | 引き上げ |

| M&Aや戦略的提携に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 異業種間のM&Aでは、自社の必要としない資源までも獲得することがあり非効率が生じやすいが、規模の経済のメリットを享受できる。 ×イ 戦略的提携では、パートナーが裏切る可能性があり、それを抑制するために事前にデューデリジェンスを行うことが必須である。 ○ウ 戦略的提携では、パートナーに開示する情報を選択することを通じて、パートナーの学習速度に影響を与えることができる。 ×エ 同業種間のM&Aは、範囲の経済と習熟効果の実現というメリットがあることから、異業種間のM&Aに比べて統合コストは低い。 ×オ 買収者以外の株主にオプションを与えるなどして買収コストを引き下げようとすることを、ポイズンピルと呼ぶ。 |

今日のまとめ

そして、一見イージーに見えてスコアが大いに荒れたR5Ⅰ蕎麦屋の組織。あのヘンテコ事例に対抗するには、今日の記事位のトンデモがマストです。