デジタル技術を駆使し、このオジサン資格にアニヲタ萌え絵の新風を吹き込むこのヘンテコサイト。あの不細工な似顔絵の一掃、おっと違った代替を狙っているのは確実です。

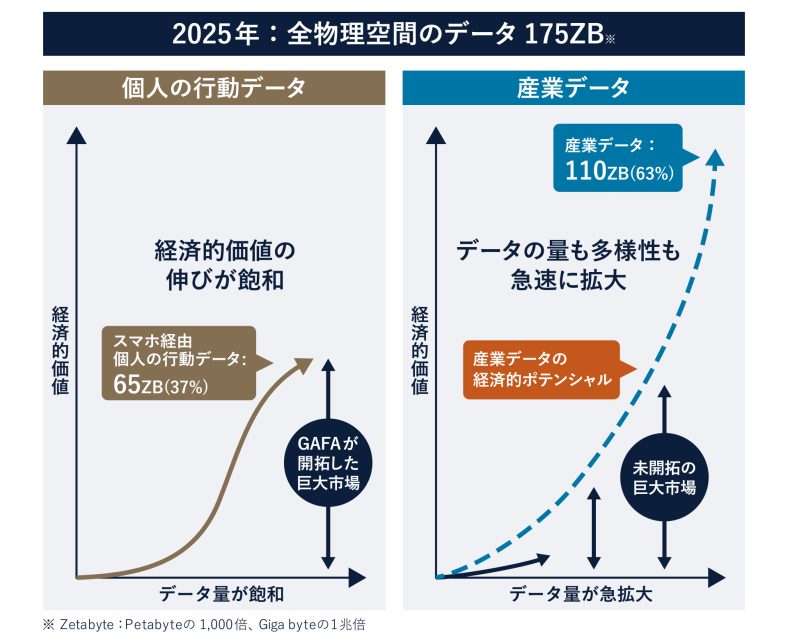

「事例Ⅰ」で使う競争論知識は、今日収録の5フォース・コストリーダーシップ・競争地位別戦略の3つに絞って覚えます。そしてこれからのデジタルシフトは、消費者購買行動(マーケ)より産業データ(業界内競争)に移るとされます。

デジタル経済では、顧客や市場のデータが膨大に生成されます。これらのデータを収集し、分析することで、顧客の行動や嗜好、市場のトレンドなどを把握することが可能になります。そのため、企業はデータ分析を活用して、顧客ニーズに合った製品やサービスを提供する必要があります。また、競争相手との差別化やマーケティング戦略の最適化にもデータと分析が欠かせません。したがって、デジタル経済においては、データと分析の重要性がますます高まっています。

デジタル経済において、多くのプラットフォームやサービスはネットワーク効果によって成長します。つまり、利用者が増えることでそのプラットフォームやサービスの価値が向上し、ますます多くの利用者が集まるという好循環が生まれます。このような状況下では、市場でのリーダー企業がより大きな利益を享受できる規模の経済が働きます。一度規模の経済を手に入れた企業は、他社が追随するのを難しくし、市場での地位を強化することができます。

デジタル経済の普及により、消費者の行動データがますます蓄積され、分析されるようになりました。このようなデータの活用により、企業はより精緻なマーケティングや商品開発が可能となります。一方で、競合他社も同様にデータを活用して競争力を高めようとします。その結果、既存の業界内でデジタル競争が激化し、市場でのシェア獲得や顧客獲得がより困難になります。このような状況下では、企業はデジタル技術の活用を通じて差別化し、競合他社との競争に勝ち抜くための戦略を模索する必要があります。

【過去問RTA 経営⑤】競争戦略15マーク / デジタル加速は止まらない

デジタルは一度加速すると止まらないので、生成AIの予測するミライは年1回の国家試験をすぐ上回ってしまう。その上で以下15マークをRTAすると、「事例Ⅰ」で使う知識がごく初歩の基本であるとわかります。

業界構造の分析(ポーター)

以下の通りポーターの5フォースは、年1マーク出ると確定。こう並び替えると↓、次の「事例Ⅰ」に備えどこを覚えるかも一目でわかります。

何度も繰り返し覚えると、突然「2次」で問われても思い出せます。×オのHHI指数は「経済学」で出てきます。

| × | →○ | |

| ×アイウ | 低下 | 上昇 |

| ×オ | ゼロ | 10,000(100×100) |

| 「業界の構造分析」の枠組みに基づいて考えられる、売り手(サプライヤー)と買い手(顧客)との間での交渉力に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 新たな企業が売り手として参入できる場合には、新規参入が不可能な場合と比べて、売り手に対する買い手の交渉力は低下する。 ×イ ある売り手が供給する製品と他社の競合製品との間での互換性が高い場合には、互換性が低い場合と比べて、売り手に対する買い手の交渉力は低下する。 ×ウ ある売り手が供給する製品を買い手が他社の競合製品に切り換える際に、買い手がその製品の使用方法を初めから学び直す必要がある場合には、その必要がない場合と比べて、買い手に対する売り手の交渉力は低下する。 ○エ 売り手が前方統合できる場合には、前方統合が不可能な場合と比べて、売り手に対する買い手の交渉力は低下する。 ×オ 売り手側のハーフィンダール指数がゼロ)に近づくほど、買い手に対する売り手の交渉力は高くなる。 |

売り手買い手の交渉力を、独占度・参入障壁・スイッチングコストから読み解く高低クイズです。この手の出題を一つ一つ暗記するのがベテ、理解できないのがふぞです。

| × | →○ | |

| ×アウエ | 高い | 低い |

| ×イ | 低い | 高い |

| 「業界の構造分析」の枠組みに基づいて考えられる、売り手X業界とその顧客であるY業界との間での交渉力に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア X業界が供給する製品をY業界の企業が他社の競合製品に切り替える際に、その製品の使用方法を初めから学び直す必要がある場合には、その必要がない場合と比べて、X業界に対するY業界の交渉力は高い。 ×イ X業界の企業が供給する製品と同業他社の競合製品との間での互換性が高い場合には、互換性が低い場合と比べて、X業界に対するY業界の交渉力は低い。 ×ウ Y業界の企業がX業界へ後方統合できる場合には、後方統合が不可能な場合と比べて、Y業界に対するX業界の交渉力は高い。 ×エ Y業界の企業にとってX業界の製品の強力な代替品が存在する場合には、代替品が存在しない場合と比べて、Y業界に対するX業界の交渉力は高い。 ○オ Y業界のハーフィンダール指数がゼロに近づくほど、X業界に対するY業界の交渉力は低くなる。 |

因果文では、1文をA→B→Cの3センテンスで作ります。×アウエオは一読した瞬間になにかヘン?と気づく。そして形容詞「高い」を「低い」に2文字変えると、正しい知識に。

| × | →○ | |

| ×アウエオ | 高い | 低い |

| ×エ | 緩和 | 促進 |

| 「業界の構造分析」の枠組みに基づいて想定される、既存企業間での対抗度に関する予測として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 業界の成長率が高いと、製品市場での競合が激化して、業界全体の潜在的な収益性は低くなる。 ○イ 顧客側で生じるスイッチングコストが高い業界では、製品市場での競合が緩和されて、業界全体の潜在的な収益性は高くなる。 ×ウ 固定費が高い業界では、製品市場での競合が緩和されて、業界全体の潜在的な収益性は高くなる。 ×エ 事業戦略の方向性という点で、多様なバックグラウンドを有する企業が事業を展開する業界では、製品市場での競合が緩和されて、業界全体の潜在的な収益性は高くなる。 ×オ 退出障壁が高いと、製品市場での競合が緩和されて、業界全体の潜在的な収益性は高くなる。 |

猫が見ても○オ一択。同業D社のような1社独占には、公的規制がかかります。

| 脅威 | 業界社数 | 売り手 | 買い手 | 新規参入 代替品 |

| ×ア | 5社 | ×1社 | 5社 | ー |

| ×イ | 4社 | ×1社 | ×1社 | ー |

| ×ウ | 4社 | 5社(1強) | 5社(1強) | ー |

| ×エ | 6社 | ×1社 | ×1社 | ー |

| ○オ | ○2社 | ○10社 | ○5×10社以上 | ー |

| 次の文章を読んで、問題に答えよ。 |

| X社は全社的な成長に向けて、新たな業界に参入して、新規事業を展開することを計画している。参入先の候補として考えられているのは、AからEの5 つの業界である。社内で検討したところ、各業界の重要な特性として、次のような報告がプロジェクトチームから上がってきた。なお、X社では、いずれの業界においても、各業界における既存の取引関係を用いるとともに、製品・サービスの質とコストに関して既存企業と同様の条件で参入することを想定している。 |

| A業界:この業界には、既に5 社が参入している。主要な原材料は老舗のF社から5社に対して安定的に供給されている。A業界の製品は規模が類似した代理店5 社を通じて販売されている。 B業界:この業界では、4 社が事業を展開している。G社が主要な原材料に関する特許を保有しているために、これら4 社は、原材料をG社から購入する契約を結んでいる。これら4 社の製品は、H社が全量購入している。 C業界:この業界には、既に4 社が参入している。主要な原材料は5 社から購入できるが、生産工程での安定性を考えると、その1 社であるK社の原材料が優れているために、K社の販売数量は他の4 社の合計よりも多い。C業界の製品の販売を委託する企業は5 社存在するが、その中でもL社が強い営業力を有し、他の4 社を圧倒した市場シェアを獲得しており、ガリバー的な存在である。 D業界:この業界では、6 社が事業を営んでいる。D業界の製品は技術革新により年々性能が向上しているが、その性能向上は、主要な原料を供給するM社の技術革新を源泉としているために、全量をM社から調達している。D業界の製品は特殊なサポートが必要であることから、そのサポート体制を有するN社を通じて全量が販売されている。 E業界:この業界には、既に2 社が参入している。原材料の汎用性は高く、コストと品質で同等の水準となる供給業者が10 社存在している。顧客は5 つの業界であり、いずれの業界でも、規模が類似した10 社以上が事業を展開している。 |

| 以上に記された情報に基づいて、各業界での競争状況、供給業者の交渉力、買い手の交渉力を業界構造として総合的に考えた場合に、X社が参入する業界として、最も高い収益性(売上高に対する利益率)が期待されるものはどれか。 |

| ×ア A業界 ×イ B業界 ×ウ C業界 ×エ D業界 ○オ E業界 |

絶対シェアなら×アの0.30、首位企業A社に対する相対シェアなら30%/45%=○ウ0.67に。(設問1)は間違えてふぅんと見直せばそれでOK。

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| 消費財を生産・販売するX業界における市場シェア(占有率)は、以下のとおりである。 A社 45 % B社 30 % C社 15 % D社 10 % |

| なお、B社はA社と比較して市場シェアでは劣るものの、製品技術の面では、X業界でA社と対抗できるだけの経営資源を保有している。 |

| (設問1 ) X業界におけるB社の相対市場シェアとして、最も適切なものはどれか。なお、小数点第3 位を四捨五入とする。 |

| ×ア 0.30 ×イ 0.33 ○ウ 0.67 ×エ 1.50 ×オ 2.00 |

これも主語入れ替えパターン、×イウエオがどの地位戦略の説明かを考えます。

| (設問2)主語入れ替え | × | →○ |

| ○ア | チャレンジャーの説明 | 〃 |

| ×イ | 〃 | フォロワーの〃 |

| ×ウ | 〃 | リーダーの〃 |

| ×エ | 〃 | リーダーの〃 |

| ×オ | 〃 | リーダーの〃 |

| (設問2 ) X業界におけるB社の市場地位や状況を前提とした場合、B社の戦略として最も適切なものはどれか。 |

| ○ア A社から市場シェアを奪取しようとする場合には、経営資源を、すべての市場セグメントに偏りなく投入するのではなく、特定の市場セグメントに集中的に投入する。 ×イ A社よりも低価格の製品を供給するフォロワーとして、A社からの攻撃を回避する。 ×ウ A社をはじめとする競合企業への同質化によって、市場シェアの拡大を図る。 ×エ B社の市場地位を利用して、小売店でのシェルフ・スペースの確保を、A社をはじめとする競合企業よりも有利に進める。 ×オ 規模の経済や経験曲線効果を利用して、A社をはじめとする競合企業に対するコスト面での優位性を確立する。 |

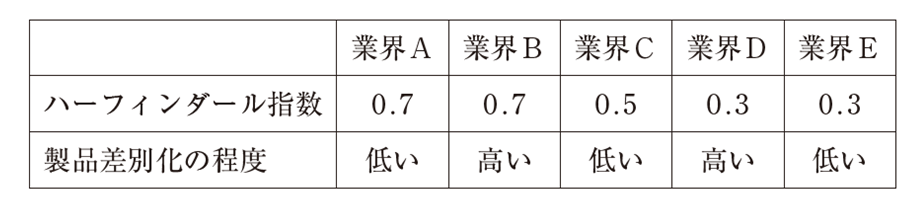

正答率Dですが、よく考えられた良問。5フォースの真ん中にある「既存業者間の競争」を考えます。独占度(HHI)が高いので業界ABに絞り、次に差別化が進んでいる業界B(○イ)です。

| 下表では、業界A~Eの競争状況が示されている。M.ポーターの「業界の構造分析(5フォース分析)」に基づき、既存企業間の対抗度の最も低い業界を下記の解答群から選べ。ただし、他の条件は全て等しいものとする。 |

|

| ×ア 業界A ○イ 業界B ×ウ 業界C ×エ 業界D ×オ 業界E |

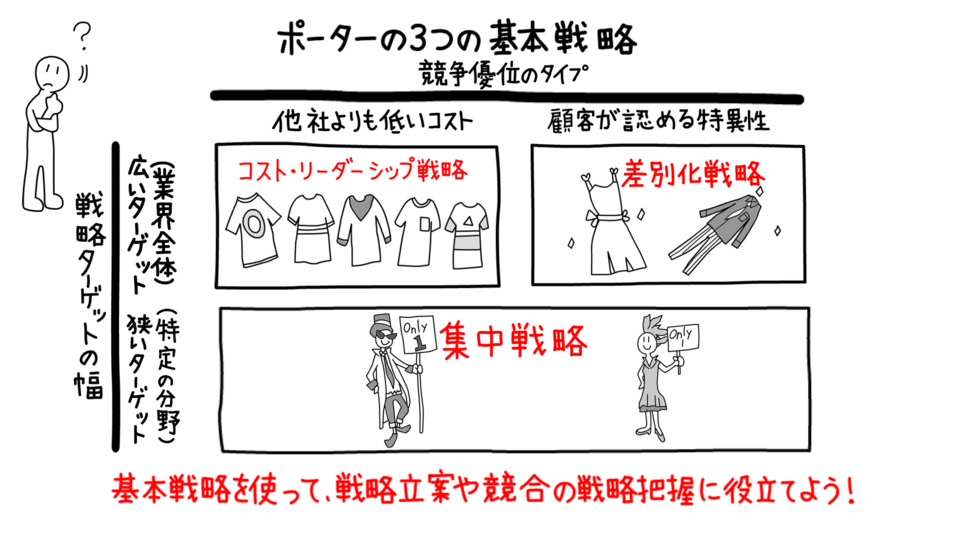

競争の3つの基本戦略(ポーター)

規模と範囲の経済、学習曲線はコスト・リーダーシップと参入障壁構築に必須の知識。使い方は「経営」、考え方は「経済学」でガッツリ学びます。

当試験で出やすいのは、まずコスト・リーダーシップ、次が差別化。中小企業が何かに集中するのは当然なので、そこは出しにくい。

| × | →○ | |

| ×イ | ある一時点での規模の大きさ | 累積生産量 |

| ×ウ | ならない | なる |

| ×エ | できない | できる |

| ×オ | 規模の経済 | 範囲の経済 |

| 経験効果や規模の経済に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 経験効果に基づくコスト優位を享受するためには、競合企業を上回る市場シェアを継続的に獲得することが、有効な手段となり得る。 ×イ 経験効果は、ある一時点での規模の大きさから生じるコスト優位として定義されることから、経験効果が生じる基本的なメカニズムは、規模の経済と同じである。 ×ウ 生産工程を保有しないサービス業では、経験効果は競争優位の源泉にならない。 ×エ 中小企業では、企業規模が小さいことから、規模の経済に基づく競争優位を求めることはできない。 ×オ 同一企業が複数の事業を展開することから生じる「シナジー効果」は、規模の経済を構成する中心的な要素の1 つである。 |

何度も襲ってくる誤答選択肢のボケを使って、ツッコミ力で覚えます。

| × | →○ | |

| ×ア | できない | できる |

| ×イ | であるために 示せる | ということはなく 示せるとは言えない |

| ×エ | 高い | 低い |

| ×オ | 影響をもたらさない | 考慮する |

| 企業の競争優位に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア PIMS(Profit Impact of Market Strategy)プログラムでは、市場シェアの追求と知覚される相対的な品質の追求は両立できないことが、明らかにされている。 ×イ 経験効果における習熟度は業界の特性に関わらず一定であるために、累積生産量の増加に伴う単位当たり費用の変化は、いかなる業界においても同様の習熟度を係数とする式で示せる。 ○ウ 経験効果を利用したコスト・リーダーシップを追求する場合には、競合企業よりも多くの累積生産量を達成するために、できるだけ早い時点で参入することが有効な方策となる。 ×エ 製品差別化が有効である場合には、価格が上昇しても、競合する製品への乗り換えが生じにくいことから、需要の交差弾力性は高い。 ×オ 範囲の経済は、多角化を進める要因であることから、特定の事業においてコスト・リーダーシップを追求する上でも、影響をもたらさない。 |

やや難しい分、正解を見てから嘘つき選択肢を読んで心底ウケる。するともう一生忘れません。

| × | →○ | |

| ×ア | の同時追及が | と集中の3点が |

| ×イ | 範囲 | 規模 |

| ×エ | 大きく | 小さく |

| ×オ | 上澄み(スキミング) | 市場浸透(ペネトレーション) |

| 競争戦略に関する事項の説明として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア M.ポーター(M. Porter)によれば、競争戦略の基本は、規模の拡大による低コスト化の実現と製品差別化の同時追及があり、製品差別化と結びつかない低コスト化の追求は、短期的には成功を収めても、中長期的には持続的な競争戦略にはならない。 |

| ×イ ある特定の製品の生産・販売の規模を拡大することによって、生産・販売に関わるコスト、特に単位当たりコストが低下する現象は、「範囲の経済」と呼ばれており、コスト・リーダーシップの基盤となる。 |

| ○ウ 経験効果とは、累積生産量の増加に伴い、単位当たりコストが一定の比率で低下する現象である。この累積生産量と単位当たりコストの関係に基づくと、将来の累積生産量から単位当たりコストを事前に予測して、戦略的に価格を設定することができる。 |

| ×エ 製品差別化が実現している状況では、当該製品の顧客は代替的な製品との違いに価値を認めているために、競合製品の価格が低下しても、製品を切り換えない。したがって、このような状況では、需要の交差弾力性は大きくなる。 |

| ×オ 製品ライフサイクルの初期段階で、コスト・リーダーとなるためには、大幅に価格を引き下げて、一気に市場を立ち上げるとともに、市場シェアを高める「上澄み価格政策」が有効である。 |

テキストレベル&穴埋めで過去マスでも当たる正答率Aランですが、経験曲線→参入障壁→コストリーダーシップ→価格戦略までピタリと一つにツナがる良問です。

| A | B | C | |

| ×ア | 上澄み価格 | 大きく | 速い |

| ×イ | 上澄み価格 | 小さく | 遅い |

| ×ウ | 上澄み価格 | 小さく | 速い |

| ○エ | 浸透価格 | 大きく | 速い |

| ×オ | 浸透価格 | 小さく | 遅い |

| 経験曲線効果を用いた価格戦略に関する以下の記述について、空欄A~Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| それまでにない全く新しい製品を発売する場合や、製品自体の存在が認識されておらず市場がなかなか拡大しない場合、製品ライフサイクルの初期段階でコストリーダーとなるためには、【A】戦略をとる必要がある。この戦略は、需要を喚起させるために思い切った低価格を設定し、ライバル企業よりも先に自社製品の生産数量および販売数量を増やすというものである。当該製品の経験曲線効果が【B】、コスト低下のペースが【C】場合、この戦略はより効果的である。 |

当問は国語クイズ(二重否定)になっていて、解きづらくなっています。まずア~エ=A社に有利な条件4つにマル。するとオは×ライバル製品を優先→〇ライバル製品より優先、に直せます。

| × | →○ | |

| ×アイウエ | (低くなる要因) |

| 設計、生産、販売などの活動から構成されるバリューチェーン(価値連鎖)の中で、どのステージ(活動)を自社で行うかの決定が、その企業の垂直統合度を決める。 自社で行う活動の数が多いほど垂直統合度が高く、その数が少ないほど垂直統合度が低いとした場合、完成品メーカーA社の垂直統合度を高くする要因に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア A社が使用する素材については、仕入先が多数存在しており、どの仕入先からでも、必要な時に品質の良い素材を仕入れることができる。 ×イ A社が使用する部品を製造しているすべてのメーカーは、A社に納入する部品製作のために専用機械を購入し、その部品はA社以外に納入することはできない。 ×ウ A社の完成品を使用する企業や工場は、A社の完成品を使用できなくなると、日常業務が成り立たなくなったり、生産ラインが維持できなくなったりする。 ×エ A社は、完成品を作るために必要な原材料や部品を提供している会社との間で、将来起こりうるすべての事態に対してA社が不利にならないような契約を交わすことができる。 〇オ A社は販売代理店を通じて製品を販売しているが、景気の回復局面ではその販売代理店はライバル会社の製品を優先して販売する。 |

これは主語ひっかけパターンと呼び、(垂直統合ではない)何の戦略の説明か=何が主語かを考えます。

| 主語入れ替え | × | →○ |

| ×ア | 垂直統合の説明 | 仕入方法の説明 |

| ×イ | 〃 | チャネル戦略の〃 |

| ×エ | 〃 | B2B戦略の〃 |

| ×オ | 〃 | 需要予測・設備投資の〃 |

| ある企業では、近隣農家からブドウを仕入れて、仕入れたブドウだけを使って自社でワインを製造し、製造したワイン全量を近隣の酒販店に卸売りしている。この企業の垂直統合に当たる行動として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 近隣農家からの仕入れが不安定であることの対策として、ブドウが収穫される半年前に仕入価格を決定し、その価格で買い取ることにした。 ×イ 販売戦略を見直し、製造したワイン全量を近隣の酒販店に販売することを止めて、製造したワインの半分を遠方の酒販店に販売することにした。 ○ウ 販売戦略を見直し、製造したワインの一部を自社で運営するWeb サイトで消費者に直接販売することにした。 ×エ ワインケーキ需要の拡大を受けて、自社で製造したワインをワインケーキの製造業者に原料として販売することにした。 ×オ ワイン需要が堅調なことを受けて、近隣農家からのブドウの仕入れを増やし、生産能力向上のための設備投資を行った。 |

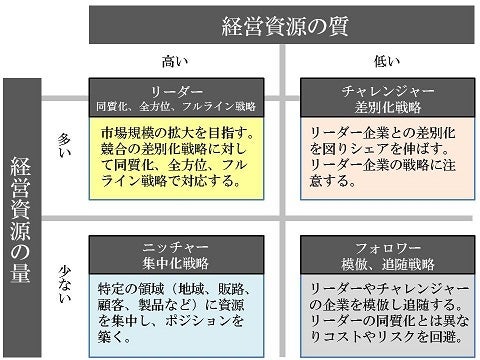

競争地位別戦略(コトラー)

ここの出題マーク数こそ少ないですが、リーダー→チャレンジャー→ニッチャー→フォロワーの戦略の違いも最重要です。

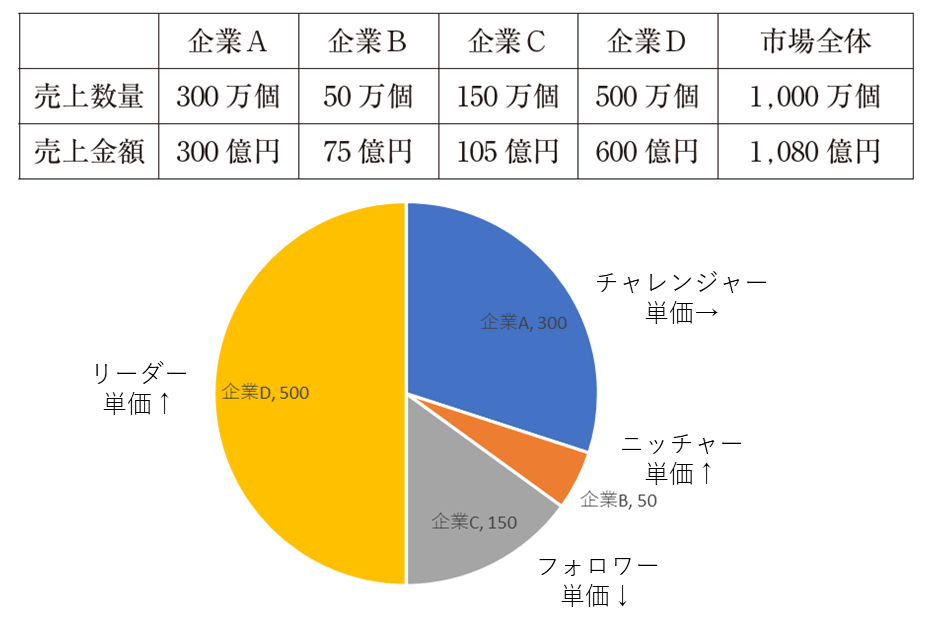

5フォースの業界内競争を、今度はコトラーの競争地位別戦略で見ていく。中学入試算数レベルの表から4つの戦略を選ぶと、答えが5秒で決まる良問です。

| × | →○ | |

| ×アウ | 企業A | 企業C(主語あべこべ) |

| ×イ | 市場全体の拡大 | ニッチ市場の獲得 |

| 下表では、ある市場のある年度におけるメーカー企業(企業A~D)の売上高(売上数量と売上金額)が示されている。「競争地位別戦略」に基づいた、各社のとる戦略に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×ア 企業Aは、数量シェアを増加させるために、積極的に価格を下げる。 ×イ 企業Bは、製品単価が最も高く市場拡大の利益が大きいため、市場全体の拡大を第一に目指す。 ×ウ 企業Cは、製造コストを上げて製品品質を高めながら、競合からの顧客獲得を狙う。 ○エ 企業Dは、最大のシェアを維持するためには、他社の行動に対して同質化を行うだけでなく、自社からのイノベーションも検討する。 |

ポーターの基本戦略(参入障壁)とコトラーの競争地位別戦略をミックスした良問です。

| × | |

| ×アウエオ | ※いずれも参入障壁を低めたり、参入増を促します |

| 業界の参入障壁が高まることが想定される状況に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア インターネットの普及に伴いEC という新しい販売チャネルが生まれ、潜在的な顧客が飛躍的に増加した。 ○イ 従来よりも巨額の運転資本を必要とする新しいビジネスモデルが業界内で普及した。 ×ウ 代替品の技術が大きく進化し、そのコストパフォーマンスが大きく向上した。 ×エ 誰でも利用可能なオープンな標準規格が業界内で誕生し、高品質な製品が低価格で消費者に提供可能になった。 ×オ 当該業界の提供する製品の需要が拡大し、その製品の平均的な価格が上昇した。 |

今日のまとめ

R5「事例Ⅰ」のスコア乱高下の原因は、「Ⅱ」マーケの人気にまさかの嫉妬?するとこれからのデジタル競争戦略に、改めて目が離せません。