暗記するならマンガがベスト。

診断士「1次」といえば7科目知識の暗記ゲー。ですが実は暗記するにはマンガが一番。例えば上のイラストを見れば ①百人一首の暗記がテーマ ②恋愛・スポ根・成長要素も盛りだくさん ③広瀬すず可愛い。記憶がスラスラ出てきます。

でも残念。「1次」知識全てをマンガ化するには、診断士書籍の市場規模ではコストが合わない。そこで「マンガでラクラク」は泣く泣く諦め、潔く活字の理屈で暗記を進めます。

【暗記試験のイロハのイ】暗記のメカニズム+4択吟味○×△法

1⃣暗記をする脳のメカニズム

暗記対策は受験校に教わる。例えば講師によっては、こんなことも教えてくれます。

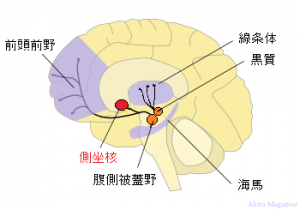

側頭葉:倉庫係

海馬:記憶係

側坐核:やる気係

このとき、海馬(記憶係)が活躍するほどスラスラ暗記が進みます。具体的にはこの順で。

- 予習して講義を受ける(過去問予習またはWeb予習がベスト)。

- 当日中に復習を済ませ、できれば問題集にも着手。

★翌朝すっきりした頭で問題集を解く。 - 1週間後に養成答練を受ける。

- 1か月後に完成答練を2回受ける。

- 数か月後に模試を受ける。

2⃣記憶のメカニズムから紐解く記憶術

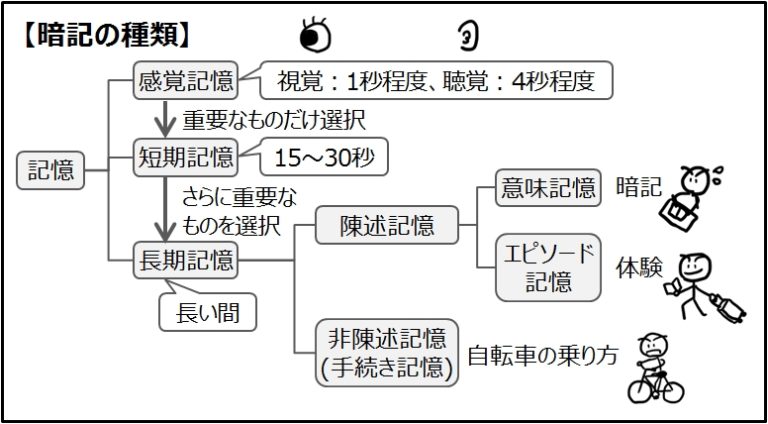

試験合格に必要なのは「大事な順に」「長期記憶化」。

暗記の種類や仕方は脳医学的に解明済で、診断士対策なら下記のリンク先を一読して納得です。

要するに暗記のテストで点を取るには、①短期記憶を長期記憶に ②その手段は意味記憶(繰り返し)とエピソード記憶(くだらなく)の2通り。まずここが大切です。

次に、「2次」で使わない優先度の低い知識は「あえて長期記憶化しない」。つまり繰り返しの頻度をわざと下げ、7月直前期まで先送りし直前丸暗記してスパッと忘れる。この「さらに重要なものを選択」する絞り込みが、この後の「2次」合否を左右します。

3⃣過去問INPUT~いきなり問題集法

診断士「1次」のように暗記範囲が広い試験では、従来型のテキストINPUT→過去問OUTPUTの順では予想以上に時間がかかる。そこで近年注目されているのが、最初に過去問を解いてしまう「過去問INPUT」です。

| 0.5周目: 問題集の設問ごとに、正解を選ぶ→○、不正解を選ぶ→×を記入。 ※「正解を選ぶ問題」は用語穴埋めなら瞬殺だが、文章選択肢の場合は不正解を3つ指摘する必要があるため、 「不正解を選ぶ」問題より難しい。 |

| 1周目: 4択選択肢を一つずつ見て、正しい→○、誤り→×を記入。 正解確信なら、不正解選択肢を見てその知識もINPUT あやふや・不正解な時は理解せずに先送り。 これで問題集1周目の所要時間を他人より大幅短縮します。 |

| 2~3周目: 全問題を解き直し。1周目より短時間で解き、少しずつ理解を増やす。 |

| 4周目以降: 3回正答した問題はもう解かない。×△問題に集中し、1つずつ苦手を解消。 |

4⃣過去問INPUT~4択吟味○×△法

| H26第1問 コンピュータは、データ記録やオペレーティングシステム(OS)の起動ディスクとしてハードディスクドライブ(HDD)やソリッドステートドライブ(SSD)を装備している。HDDやSSDには様々な種類の製品があり、データ記録のための管理方法も複数の種類がある。 HDDやSSDにおけるFATやNTFSなどによるデータ記録管理方法に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| a 記憶装置上のデータ記録位置を、セクタとそれをまとめた・・ b ファイルはクラスタ容量の単位で分割され、記憶装置上に・・ c 1ファイルを記録する連続したクラスタがない場合、・・ d 1ファイルの記録場所をひとつ以上のクラスタの・・ |

| H26第3問 パーソナルコンピュータのOSには複数の利用者が使用することを考慮して、複数のユーザアカウントを作成可能なものがあり、ユーザごとに管理者が設定可能な管理項目が設けられている。このような管理項目に関する記述として最も適切なものはどれか。 |

| ア 主記憶装置上の利用可能な記憶領域の範囲を・・ イ 特定の発信者からのみe-mailを受け取ることができるよう・・ ウ ネットワーク利用環境で使用する新規ユーザの登録には、・・ エ ファイルシステムに存在する各種ファイルの参照や実行、・・ |

文章長っ。そしてメンド臭っ!

だから過去問はつい先送りにしがち。そこでやり方をこう変えます。

- 正解を選ぶ問→○、不正解を選ぶ問→×を問題の頭に記入。

- 選択肢一つ一つに○×を記入。

| ○→適切なものを選ぶ 第1問(H26) (略)最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 ○ a 略 × b ファイルはクラスタ容量の単位で分割され、記憶装置上に書き込まれる。その物理的な記録位置はパス名で記録される。 × c 1ファイルを記録する連続したクラスタがない場合、まず記録位置の再配置を行い連続性を確保して記録する。 ○ d 略 |

| ○→適切なものを選ぶ 第3問(H26) (略)最も適切なものはどれか。 . ×ア 主記憶装置上の利用可能な記憶領域の範囲をユーザごとに割り当て、使用できる記憶容量を制限することができる。 ×イ 特定の発信者からのみe-mailを受け取ることができるようユーザごとに設定できる。 ×ウ ネットワーク利用環境で使用する新規ユーザの登録には、ユーザ名、パスワード、利用対象とするコンピュータ名を設定する。 ○エ 略 |

今日のまとめ

「1次」対策は暗記が前提。ところが単純な暗記でカバーできる量ではないため、①脳の仕組みを使ったり ②問題集を回転させたり ③4択選択肢に○×△をつけて知識を増やしたり。

テストの暗記法は様々ありますが、過去問題集を最初に解くことが最新です。ぜひお試しください。

■■ここからテンプレ■■