会社に行けばクソオジ扱い、家に帰ればパンツを箸でつままれるダメオヤジと、悲哀しかない世の中年男性陣。そのグダグダをキラキラに変えるのが、ずばりクラウド&ノーコード開発です。

いえ、世にダブつくクソオジに、余計な仕事をさせるほど企業は甘くない。そこで窓際から大逆転するために、今日の35マークで以下3点を学びます。

| ①ノーコード開発とは | ②高度なIT知識不要 | ③それよりコミュ力&基礎知識 |

|---|---|---|

| クラウドのノーコード開発とは、プログラミングの知識が全くない人でも、業務アプリケーションを簡単に作成できる開発手法です。このアプローチでは直感的なGUIを使い、コードを書く代わりにアプリケーションのコンポーネントをドラッグ&ドロップで配置します。 | ノーコード開発の魅力は、専門プログラミング知識がなくてもアプリケーションを作成できることです。GUIのシンプルな操作でアプリ構築を可能にすることで文系専門職でも自身のアイデアを形にしやすく、窓際の人でもそれなりの仕事ができます。 | ノーコード開発では、複雑なコーディングスキルより、プロジェクトを推進するコミュ力や、部署間の調整能力がより重要です。そこで診断士程度のド基礎のIT知識を披露すると、周囲の見る目が一変するでしょう。 |

【過去問RTA 情報①】オジサンを救うクラウド&AI / 文系だってアプリ開発34マーク

要するに、働かなくなりかけの豊川悦司=世にダブつくホワイトカラーを、見違えるキラキラパーソンに再生する教育手段が当試験。今日の34マークはそう舐めてかかると、あまりに簡単に解けてびっくりな。

導入:企業経営理論から出題

試験冊子後半で問われるので気づきにくいが、ビジネスパーソンならノーコードならぬノー勉で解ける一般常識クイズが年3マーク出る。易問だらけのここを最初に解き、IT嫌いを防ぎます。

戦略論

×ウエは2つまとめて1つの正解に。

| × | →○ | |

| ×イ | (主語入れ替え) | クラウド型ERP |

| ×ウ | 企業経営に必要な | 企業経営の持つ |

| ×エ | 戦略的な | 統合的な |

| 「ERP(Enterprise Resource Planning)システム」に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 基幹業務プロセスの実行を、統合業務パッケージを利用して、必要な機能を相互に関係付けながら支援する総合情報システムである。 ×イ 基幹業務プロセスをクラウド上で処理する統合情報システムである。 ×ウ 企業経営に必要な諸資源を統合的に管理するシステムである。 ×エ 企業経営の持つ諸資源の戦略的な活用を計画するためのシステムである。 |

これも「戦略論」ガバナンスの設問。×アエを消して、イウの2択に絞ればOKです。

| × | →○ | |

| ×ア | (主語入れ替え) | 内部統制の説明 |

| ×イ | (主語入れ替え) | 情報セキュリティ〃 |

| ×エ | (主語入れ替え) | 財務報告(ディスクロージャー) 〃 |

| コーポレートガバナンスの重要性とともに、IT ガバナンスの重要性が指摘されている。 経済産業省の「システム管理基準(平成30 年4 月20 日)」では、IT ガバナンスがどのように定義されているか。最も適切なものを選べ。 |

| ×ア 業務の有効性および効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全を合理的に保証すること。 ×イ 情報技術に関するコンプライアンスを遵守し、情報セキュリティを高めることによってハッキングなどから守り、情報漏ろう洩えいなどの不祥事が起こらないように情報管理すること。 ○ウ 経営陣がステークホルダーのニーズに基づき、組織の価値を高めるために実践する行動であり、情報システムのあるべき姿を示す情報システム戦略の策定および実現に必要となる組織能力のこと。 ×エ 投資家や債権者などのステークホルダーに対して、経営や財務の状況などを適切に開示すること。 |

ITの出題とも言えますが、総務のオジサンがやっているリスクアセスメントと同じ知識です。

| × | →○ | |

| ×ア | (主語入れ替え) | リスク低減の説明 |

| ×イ | (主語入れ替え) | リスク回避〃 |

| ×エ | (主語入れ替え) | リスク移転〃 |

| 情報システムにおいては、情報漏ろう洩えいに対する脆ぜい弱じゃく性に注意するなど情報セキュリティを高めることが必要である。情報セキュリティにおけるリスクに対処する方法として、「リスクの低減」、「リスクの保有」、「リスクの回避」、「リスクの移転」の4 つがある。 このうち、「リスクの保有」に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア PC の社外への持ち出し禁止など最低限のことだけを行う。 ×イ 外部のネットワークからの不正な侵入のようなリスクが生じないように、強固なファイアウォールを構築する。 〇ウ 現状のリスクを分析した結果、大きなリスクと考えられない場合はセキュリティ対策をあえて行わない。 ×エ 災害による長時間の停止や情報漏洩に備えて、保険に加入しておく。 |

×ウは順序が逆。×エオはどう直すかの国語の練習に(複数解あり)

| × | →○ | |

| ×ア | トップダウン | ボトムアップ(あべこべ) |

| ×ウ | 行ってから | 行う前に |

| ×エ | する | することはない |

| ×オ | 与えないで済むように | 与える位の意気込みで |

| 経済産業省は、「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX 推進ガイドライン)Ver.1.0」を平成30 年12 月に発表している。これは、DX の実現やその基盤となるIT システムの構築を行っていく上で経営者が押さえるべき事項を明確にすること、および取締役会や株主がDX の取り組みをチェックする上で活用できるものとすることを目的として作成されたものである。 この中で失敗ケースや先行事例がガイドラインとともに取り上げられているが、これらを踏まえた提言に合致する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア DX 推進に当たっては、トップダウンではなくボトムアップで行う。 ○イ IT システムのオーナーシップは、情報システム部門やベンダー企業が持つのではなく、事業部門が持つ。 ×ウ 技術起点でPoC(Proof of Concept)を行ってから経営戦略を立てる。 ×エ 刷新後のIT システムは、再レガシー化を回避するために、そのIT システムが短期間で構築できたかによって評価する。 ×オ 組織・人事の仕組みや企業文化・風土に影響を与えないで済むようにDX プロジェクトを進める。 |

DXの2年連続出題。R4時点はまだDXの9割が失敗と言われ、普及推進の必要がありました。

| 経済産業省が2021 年8 月に公表した「DX レポート2.1」(DX レポート2 追補版)では、デジタル変革後の新たな産業の姿やその中での企業の姿が提示されている。 デジタル社会の実現に必要となる機能を社会にもたらすのがデジタル産業であるとしている。 「DX レポート2.1」におけるデジタル産業を構成する企業の類型として、最も不適切なものはどれか。 |

| ○ア DX に必要な技術を提供するパートナー ○イ 企業の変革を共に推進するパートナー ○ウ 共通プラットフォームの提供主体 ○エ 新ビジネス・サービスの提供主体 ×オ デジタル化を外部委託してコスト削減を図る企業群 |

R2第21問と同じ論点。

| a | b | c | d | |

| ×ア | リスク移転 | リスク低減 | リスク回避 | リスク保有 |

| ×イ | リスク移転 | リスク保有 | リスク回避 | リスク低減 |

| ×ウ | リスク回避 | リスク移転 | リスク保有 | リスク低減 |

| ○エ | リスク回避 | リスク低減 | リスク保有 | リスク移転 |

| ×オ | リスク低減 | リスク回避 | リスク移転 | リスク保有 |

| 情報セキュリティマネジメントにおいては、情報セキュリティリスクアセスメントの結果に基づいて、リスク対応のプロセスを決定する必要がある。 リスク対応に関する記述とその用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| a リスクを伴う活動の停止やリスク要因の根本的排除により、当該リスクが発生しない状態にする。 b リスク要因の予防や被害拡大防止措置を講じることにより、当該リスクの発生確率や損失を減じる。 c リスクが受容可能な場合や対策費用が損害額を上回るような場合には、あえて何も対策を講じない。 d 保険に加入したり、業務をアウトソーシングするなどして、他者との間でリスクを分散する。 |

〇アと×エでEA・ERPの違いを覚え、×イはR1第21問と同じ。×ウオは開発モデルの頻出知識です。

| × | →○ | |

| ×イ | (主語入れ替え) | バランスト・スコアカードの説明 |

| ×ウ | (主語入れ替え) | オブジェクト指向の説明 |

| ×エ | (主語入れ替え) | ERPの説明 |

| ×オ | (主語入れ替え) | SOA(サービス志向アーキテクチャ)の説明 |

| EA(エンタープライズ・アーキテクチャ)に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| 〇ア 業務と情報システムを、ビジネス・データ・アプリケーション・テクノロジーの4 つの体系で分析して、全体最適を図るという考え方である。 ×イ 財務・顧客・業務プロセス・学習と成長の4 つの視点から、ビジネスを評価するという考え方である。 ×ウ 実世界をオブジェクトの観点からモデル化し、各々のオブジェクトを機能と状態で定義するという考え方である。 ×エ 生産・販売・物流・会計・人事などの基幹業務を統合し管理することで、全体最適を図るという考え方である。 ×オ ソフトウェアの機能をサービスという部品とみなして、サービスのモジュールを組み合わせてシステムを構築するという考え方である。 |

技術経営

このレベルの穴埋め問題は「解く」よりも、答を先に見てテキストに戻って覚えます。

| A | B | C | D | |

| ×ア | IEEE | ITU | ISO | W3C |

| 〇イ | ISO | ITU | IEEE | W3C |

| ×ウ | ISO | W3C | IEEE | ITU |

| ×エ | ITU | ISO | W3C | IEEE |

| 情報通信技術(ICT)においては、相互接続性や相互運用性を確保することが不可欠である。このため、さまざまな組織が規格の標準化を進めている。 標準化を進める組織に関する以下の文章の空欄A~Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 【A】は、世界 160 カ国以上の国家規格団体が加盟する世界的規模の非政府組織であり、世界的な標準化およびその関連活動の発展開発を図ることを目的としている。 【B】は、国際連合の専門機関であり、情報通信分野の国際標準の策定を図り、発展途上国への技術協力の推進を行っている。 【C】 は、LAN やイーサネットなどの通信方式や電子部品の研究や標準化を行う学会である。 【D】は、インターネットの Web に関する技術の標準化を進める非営利団体である。 【A】 や 【B】 のような国際標準化機関が作成する標準をデジュール標準と呼び、 C や D のような民間団体が作成する標準をデファクト標準と呼ぶ。 |

×アウエはそれぞれ、IoT(ビッグデータ)、AIレジ、感情を認識する人型ロボットです。

| × | →○ | |

| ×ア | (主語入れ替え) | IoTの説明 |

| ×ウ | (主語入れ替え) | AIレジの説明 |

| ×エ | (主語入れ替え) | 感情を認識するヒト型ロボットの説明 |

| IoT(Internet of Things)、AI、RPA(Robotic Process Automation)などの新しい情報通信技術や考え方などが現れ、現場への適用が試みられつつある。以下に示す情報化の取り組みについての記述の中で、RPA に関する事例として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア ある回転寿司店では、皿にIC タグを取り付けて、レーンを流れている皿の売上状況を把握し、これらのデータを蓄積することで、より正確な需要を予測することが可能となり、レーンに流すネタや量をコントロールできるようになった。 〇イ ある食品メーカーでは、卸売企業からPOS データの提供を受けていた。このため、卸売企業が設置したダウンロードのためのWeb サイトにアクセスして、条件を設定した上でPOS データを収集する業務があった。これは定型的な業務であるが、かなりの時間を要していた。この作業を自動化するソフトウェアを導入することで所要時間を大幅に削減することができた。 ×ウ あるパン屋では、レジの横にパンを自動判別するスキャナーを設置し、顧客が精算する際に自動的に判別したデータをネットワークにアップし、店舗と離れた場所からでも販売状況をリアルタイムで把握できるシステムを導入した。 ×エ あるラーメン店では、人型をしたロボットを導入した。顧客が顔パスアプリに写真とニックネームを事前に登録しておくと、ロボットが常連客の顔を認識し、購入履歴や来店頻度に合わせてサービスを提供することが可能となった。 |

×aは、○bのチャットポッドと混同させようとして、ポッドキャストが浮かんだ作問。ボケのレベルとしては正直ヘタクソです。

| × | →○ | |

| ×a | ポッド | キャスト |

| ×de | マルチキャスト | ブロードキャスト(あべこべ) |

| 情報通信技術には類似した用語が多くある。それらを識別して意味を正しく理解することが肝要である。 以下の記述のうち、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a ポッドとは、プログラミングにおいて、変数の型を別の型に変換することである。 ○b チャットボットとは、自動的に対話を行うプログラムのことであり、例えば企業においては顧客からの問い合わせに自動応答するために用いられる。 ○c タッチパッドとは、平板上のセンサーを指でなぞることでマウスポインタの操作をするポインティングデバイスの1 つである。 ×d マルチキャストとは、インターネット上で音声や動画のファイルを公開・配信する方法の1 つである。 ×e ブロードキャストとは、通信ネットワーク上で、特定の複数の相手に同じデータを一斉に送信することである。 |

| a | b | c | d | e | |

| ×ア | × | ○ | |||

| ○イ | ○ | ○ | |||

| ×ウ | ○ | × | |||

| ×エ | ○ | × | |||

| ×オ |

診断士たるもの、ブロックチェーン技術程度には関心を持っておくべき。

| × | →○ | |

| ×イ | 承認権限を持つ人のコンセンサス | 前の計算を成功させた人が |

| ×ウ | 限定して | 限定せずに |

| ×エ | コンソーシアム型、プライベート型のいずれにおいても | のみ |

| ×オ | ナンス値 | ハッシュ値 |

| ブロックチェーン技術に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア NFT(Non-Fungible Token)は、ブロックチェーン技術を基に作られた一意で代替不可能なトークンであり、デジタルコンテンツに対応したNFT を発行することにより唯一性・真正性を証明できる。 ×イ PoW(Proof of Work)とは、ブロックチェーン上に新たなトランザクションを追加するための合意形成メカニズムの1 つで、承認権限を持つ人のコンセンサスで決める。 ウ スマートコントラクトは、ブロックチェーン上に保存されたプログラムコードのことであり、暗号資産の取引に限定して利用される。 ×エ ブロックチェーンネットワークでは、パブリック型、コンソーシアム型、プライベート型のいずれにおいても中央管理者を置くことはない。 ×オ ブロックチェーンはブロック間のデータの連続性を保証する技術の1 つであり、追加されたブロックが前のブロックのナンス値を保持することによって連続性が確保されている。 |

〇ウのMCMとH30第7問MDMの違いは、端末内のコンテンツを管理するのがMCM、端末そのものを管理するのがMDMです。

| × | →〇 | |

| ×ア | BYOD 得ずに | COPE 得て |

| ×イ | COPE | BYOD |

| ×エ | 社員が所有する複数のモバイル端末によって | 2つ以上の要素を求めて |

| ×オ | SSO(Single Sign-On) | シンクライアント |

| テレワークで利用するモバイル端末に対して、安全かつ効率的な管理が求められている。この管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア BYOD(Bring Your Own Device)は、組織の公式的な許可を得ずに組織が所有するモバイル端末を社員が私的に利用することである。 ×イ COPE(Corporate Owned, Personally Enabled)は、モバイル端末利用ポリシーに従って社員が所有するモバイル端末を業務で利用することである。 〇ウ MCM(Mobile Content Management)は、社員が利用するモバイル端末内の業務データを管理するシステムや技術である。 ×エ MFA(Multi-Factor Authentication)は、社員が所有する複数のモバイル端末によって認証を行うシステムや技術である。 ×オ SSO(Single Sign-On)は、社員が利用するモバイル端末には最低限の機能しか持たせず、サーバ側でアプリケーションやファイルなどの資源を管理するシステムや技術である。 |

System of Systemsとはまだ聞きなれない用語。当問は消去法で選べればOK。

| × | →○ | |

| ×ア | (主語入れ替え) | OSI基本参照モデルの説明 |

| ×ウ | (主語入れ替え) | グリッドコンピューティングの説明 |

| ×エ | (主語入れ替え) | SDNの説明(難) |

| ×オ | (主語入れ替え) | 3層クライアントサーバの説明 |

| Society 5.0 は、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会である。 この社会の実現に向けて、SoS(System of Systems)という考え方に注目が集まり始めている。 SoS に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア SoS では、異機種間のデータ通信を実現するために、通信サービスを7 つの階層に分割し、各層ごとに標準的なプロトコルや通信サービスの仕様を定めている。 ○イ SoS は、個々のシステムでは達成できないタスクを実現するために複数のシステムが統合されたシステムである。 ×ウ SoS は、中央のサーバで処理単位を分割し、それらを多数のPC やサーバで並列処理するというコンピューティングの形態である。 ×エ SoS は、ネットワーク機器から分離されたソフトウェアによって、ネットワーク機器を集中的に制御、管理するアーキテクチャである。 ×オ SoS は、プレゼンテーション層、ファンクション層、データベース層の機能的に異なる3 つのシステムから構成される。 |

| a | b | c | d | e | |

| ×ア | ○ | × | |||

| ○イ | ○ | ○ | |||

| ×ウ | × | ○ | |||

| ×エ | × | ○ | |||

| ×オ | ○ | × |

ドイツ政府のインダストリー4.0と日本のソサイエティ5.0はほぼ同じ。コトラーのマーケ1.0~5.0シリーズとセットで理解し、R3第15問を解き直します。

| × | →〇 | |

| ×ア | 人件費削減 | 労働生産性向上 |

| ×ウ | Web3.0 | Web2.0 |

| ×エ | に代替させる | で補う |

| ×オ | シンギュラリティが訪れる | 多様なモノがネットにつながる |

| 情報化社会の将来像に関する考え方についての記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 「DX」とは、人件費削減を目的として、企業組織内のビジネスプロセスのデジタル化を進め、人間の仕事をAIやロボットに行わせることを指している。 〇イ 「Society5.0」とは、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立させる人間中心の社会を指している。 ×ウ 「Web3.0」とは、情報の送り手と受け手が固定されて送り手から受け手への一方的な流れであった状態が、送り手と受け手が流動化して誰でもWebを通じて情報を受発信できるようになった状態を指している。 ×エ 「インダストリー4.0」とは、ドイツ政府が提唱した構想であり、AIを活用して人間の頭脳をロボットの頭脳に代替させることを指している。 ×オ 「第三の波」とは、農業革命(第一の波)、産業革命(第二の波)に続いて、第三の波としてシンギュラリティが訪れるとする考え方を指している。 |

マーケティング

リンク先の記事で、ついニヤリ。

| × | →○ | |

| ×イ | (主語入れ替え) | 宅配ピザのビジネスモデル |

| e-ビジネスでは、新しいビジネスモデルを開発して特許を得ることによって利益を得ることがある。以下の記述のうち、日本において特許として認められていないものはどれか。 |

| ○ア 航空券の購入希望者が条件を入力すると、複数の航空券販売業者が販売価格を提示し、購入希望者が1 つを選択して予約する逆オークションのシステム。 ×イ ネットで商品を注文して30 分以内に配達できなければ割引する配達保証のサービス。 ○ウ ネットで商品を注文する際に、購入希望品目をショッピングカートに入れれば、個別商品ごとに決済しなくても最後にまとめて決済できるシステム。 ○エ ネットで商品を注文する際に、住所や連絡先を一度入力しておけば2 度目からはワンクリックで完了させることのできるシステム。 |

○エを選ぶのは無理。なおエンゲージメント率=SNSを見ていいね!した率です。

| × | →○ | |

| ×ア | エンゲージメント率 | コンバージョン率 |

| ×イ | コンバージョン率 | リフト値 |

| ×ウ | 離脱率(見た最後のページになった率) | 直帰率(1ページだけ見る) |

| インターネットを用いたマーケティングは、その効果を測定しやすい上、安価に利用できる。そのために、中小企業にも有力な広告媒体として期待されている。 インターネットを用いたマーケティングの効果測定指標に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア Web サイトを訪れたユーザ全体の中で、商品購入や会員登録などの成果が得られた割合を示す指標を「エンゲージメント率」という。 ×イ ある商品の購買が他の商品の購買とどの程度相関しているかを示す指標を「コンバージョン率」という。 ×ウ 訪れた最初のWeb ページだけを見て、他のページに移動せずにWeb サイトから離れるユーザの数の全ユーザ数に対する割合を「離脱率」という。 ○エ メールによる広告配信を停止したり、ユーザアカウントを解約したりしたユーザの数の全ユーザ数に対する割合を「チャーン率」という。 |

×ウ サブスクリプションは、R4事例Ⅱで出題されて一躍有名に。過去問5年の法則は見逃せません。

| × | →○ | |

| ×ア | (主語入れ替え) | フリーミアムの説明 |

| ×イ | (主語入れ替え) | シェアウェア〃 |

| ×ウ | (主語入れ替え) | サブスクリプション〃 |

| ソフトウェアやサービスを提供する場合の課金方式として、「サブスクリプション」が近年注目されている。 サブスクリプションに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア ソフトウェアやサービスの基本部分の利用は無料とし、より高度な機能などの付加的部分の利用に課金する方式。 ×イ ソフトウェアやサービスの試用期間は無料で提供し、試用期間後にも継続利用する場合には課金する方式。 ×ウ 複数のソフトウェアやサービスをまとめて、各ソフトウェアやサービスを個別に利用する場合よりも割安になるように課金する方式。 〇エ 利用するソフトウェアやサービスの範囲や利用する期間に応じて課金する方式。 |

オープンデータは科目またぎの「運営」で出題済なので、Aランクです。

| 中小企業においても、オープンデータの活用は競争力向上の重要な要因となり得る。オープンデータに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 売上データや人流データなどに匿名加工を施したうえで第三者に販売されるデータ。 ×イ 行政の透明化を図るために、条例に基づいて住民からの公開請求の手続きにより住民に公開されるデータ。 ×ウ 公開の有無にかかわらず、OpenDocument フォーマットで保管されるデータ。 ×エ 政府や企業が公式に発表する統計データや決算データではなく、インターネットのログやSNS の投稿などから得られるデータ。 〇オ 二次利用が可能な利用ルールが適用され、機械判読に適し、無償で利用できる形で公開されるデータ。 |

フィルターバブルはH30以来の出題になり、5年に一度は出す気で満々。試験におけるSNSへの依存はほどほどに。

| A | B | C | D | |

| 〇ア | 集団極性化 | サイバーカスケード | エコーチェンバー | フィルターバブル |

| ×イ | 集団極性化 | サイバーカスケード | バックファイア効果 | エゴサーチ |

| ×ウ | ハロー効果 | サイバーカスケード | バックファイア効果 | エゴサーチ |

| ×エ | ハロー効果 | ナッジ | エコーチェンバー | フィルターバブル |

| ×オ | ハロー効果 | ナッジ | バックファイア効果 | フィルターバブル |

| インターネット上での情報流通の特徴に関する以下の文章の空欄A~Dに入る用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 人間は集団になると、個人でいるときよりも極端な方向に走りやすくなるという心理的傾向は【A】と呼ばれている。キャス・サンスティーンは、インターネットでも【A】を引き起こしやすくなる【B】という現象が見られると指摘した。こうした人間の心理的傾向とネットメディアの特性の相互作用による現象に、次のようなものが挙げられる。 1つは、SNSなどを利用する際、人間は自分と似た興味や関心を持つユーザをフォローする傾向があるので、自分と似た意見が返ってくる【C】と呼ばれる現象である。もう1つは、アルゴリズムが利用者の検索履歴などを学習することで利用者にとって好ましい情報が表示されるようになり、その結果、利用者が見たい情報しか見えなくなるという【D】と呼ばれる現象である。これら2つの現象は、インターネット上で偽情報が顕在化する背景の1つであると考えられている。 |

ここまでデジタルマーケの問題になると驚き。なお診断士試験では、「店舗管理」で学びます。

| × | →〇 | |

| ×b | チャーン率 | リフト値 |

| ×c | 離脱率 | 直帰率 |

| Web サイトの効果測定に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 〇a コンバージョン率とは、Web サイトを訪れたユーザ全体の中で、商品購入や会員登録など当該Web サイトの目的を達成したユーザ数の割合である。 ×b チャーン率とは、EC サイトにおいて、ある商品の購買が他の商品の購買とどの程度相関しているかを示す指標である。 ×c 離脱率とは、訪れた最初のWeb ページだけを見て、他のページに移動せずにWeb サイトから離れるユーザ数の全体に対する割合である。 〇d 回遊率とは、Web サイトを訪れたユーザの1 訪問当たりのページビュー数である。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 正 | 正 | 誤 | 誤 |

| ×イ | 正 | 誤 | 正 | 正 |

| 〇ウ | 正 | 誤 | 誤 | 正 |

| ×エ | 誤 | 正 | 誤 | 正 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 正 | 誤 |

今日の35マーク中ここまでの20マークは、「情報」ノー勉でも他科目の知識で解けるサービス問題。注目するのはこの後の、クラウド・AIの各年1マーク出題です。

クラウド

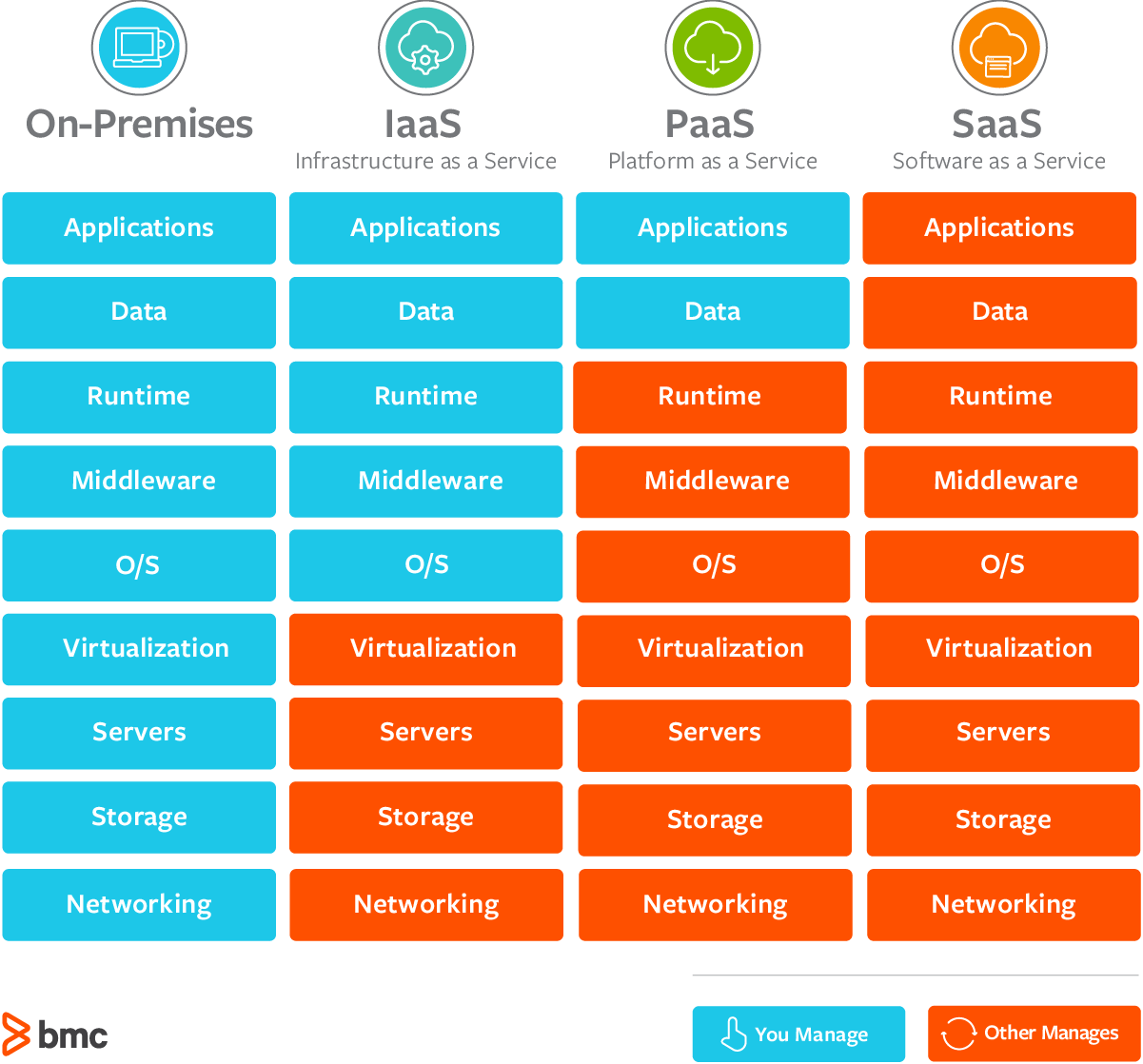

年1マークずつしつこく出し続ける「情報」のお陰で、クラウド・AIが苦手な診断士はいない。そしてクラウド論点は、この表↓を見ながら解けばすべて解けます。

×c, dは語感が似た用語でひっかけ。

| × | →○ | |

| ×c | ソーシャルネットワークサービス | SaaS |

| ×d | ISP サービス | ASP |

| 情報通信ネットワークを介して、外部の事業者が提供するさまざまな種類のサービスを、中小企業も利用できるようになってきている。 そのようなサービスに関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 所有する高速回線や耐震設備などが整った施設を提供することで、顧客が用意するサーバなどの設置を可能にするサービスをハウジングサービスという。 ○b 所有するサーバの一部を顧客に貸し出し、顧客が自社のサーバとして利用するサービスをホスティングサービスという。 ×c 電子メール、グループウェア、顧客管理システム、財務会計システムなどの機能をネットワーク経由で提供するサービスを、ソーシャルネットワークサービスという。 ×d 業務用のアプリケーションの機能をネットワーク経由で複数に提供するサービスを ISP サービスという。 |

| a | b | c | d | |

| ○ア | ○ | ○ | ||

| ×イ | ○ | × | ||

| ×ウ | ○ | × | ||

| ×エ | × | × |

全ての機能→○エSaaS一択。

| クラウドコンピューティングは、インターネットを通じて提供されるさまざまなサービスを利用してデータ処理を行う利用形態であり、広く利用されるようになってきている。 クラウドコンピューティングのサービスはさまざまな形態で提供されるが、アプリケーション、ミドルウェア、OS、ハードウェアの全ての機能を提供し、複数の顧客が利用するサービスの名称として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア IaaS(Infrastructure as a Service) ×イ MaaS(Mobility as a Service) ×ウ PaaS(Platform as a Service) 〇エ SaaS(Software as a Service) |

結論あべこべ。

| × | →○ | |

| ×イ | 必要 | 不要 |

| ×ウ | 管理に限定した | 以外の事も一元化できる |

| ×エ | 限られる | 限らない |

| クラウドコンピューティングが一般化しつつあるが、このクラウドコンピューティングを支える技術の一つに仮想化がある。 仮想化に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 仮想化技術を使うことによって、物理的には1 台のコンピュータ上に、何台ものコンピュータがあるかのように見える使い方をしたり、逆に、複数のコンピュータをあたかも1 台のコンピュータのように利用したりすることが可能となる。 ×イ 仮想化の実装方法の一つであるハイパーバイザー型実装方法は、仮想化ソフトウェアをサーバに直接インストールする方式であるが、サーバのOS のインストールは必要である。 ×ウ クラウドサービスを管理するためにはクラウドコントローラが必要であるが、このクラウドコントローラは仮想マシンの管理に限定したソフトウェアである。 ×エ サーバの仮想化とは、サーバ上で複数のOS とソフトウェアを利用できるようにすることであるが、物理的なサーバは1 台に限られる。 |

| × | →○ | |

| ×ア | 大きい | 小さい |

| ×イ | IaaS だけを | SaaS を含めて |

| ×ウ | したりせず | しながら |

| 既存の情報システムから新しい情報システムに移行することは、しばしば困難を伴う。 システム移行に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 移行規模が大きいほど、移行の時間を少なくするために一斉移行方式をとった方が良い。 ×イ オンプレミスの情報システムからクラウドサービスを利用した情報システムに移行する際には、全面的に移行するために、IaaS が提供するアプリケーションの機能だけを検討すれば良い。 ×ウ 既存のシステムが当面、問題なく稼働している場合には、コストの面から見て、機能追加や手直しをしたりせず、システム移行はできるだけ遅らせた方が良い。 ○エ スクラッチ開発した情報システムを刷新するためにパッケージソフトウェアの導入を図る際には、カスタマイズのコストを検討して、現状の業務プロセスの見直しを考慮する必要がある。 |

クラウドで活躍する仮想化サーバーには、①ホスト型 ②ハイパーバイザー型 ③コンテナ型の3つがある。そこを教われば十分です。

| × | →○ | |

| ×ア | ゲストOS | ホストOS |

| ×ウ | 必要 | 不要 |

| ×エ | コンテナ | ???不明 |

| ×オ | コンテナ | クラス |

| クラウドを支える仮想化技術の1 つにコンテナ技術がある。 コンテナ技術に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア コンテナ技術を使えば、ゲストOS のカーネルを共有してハードウェア資源を節約し、効率的に利用することができる。 ○イ コンテナ技術を使えば、ホストOS のカーネルを共有してハードウェア資源を節約し、効率的に利用することができる。 ×ウ コンテナ上のアプリケーションを動作させるには、ハイパーバイザが必要となる。 ×エ コンテナとは、サーバ上のハードウェア資源をシンクライアント側に移行する単位をいう。 ×オ コンテナとは、データとメソッドを1 つのオブジェクトとしてまとめて、カプセル化する単位をいう。 |

×bの選択肢のボケ方に注目。×dは主語入れ替えの難問ですが、上のIaaSの図を見ると、マルに直せる(複数解あり)。

| × | →○ | |

| ×b | 自社の建物内で | 自社内で |

| ×d | エッジコンピューティング | 仮想サーバー |

| ×e | できない | できる |

| ネットワーク技術の進展により、情報システムは2000 年代より、それまでのクライアント・サーバ型の情報処理からクラウドコンピューティングへと進化した。また2010 年代半ば以降は、エッジコンピューティングを活用する動きも見られるようになった。 これらの動きに関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ○a クラウドコンピューティングは、インターネットなどを介してコンピュータの資源をサービスの形で利用者に提供するコンピューティングの形態である。 ×b パブリッククラウドと違いプライベートクラウドの場合には、自社の建物内でサーバや回線などの設備を構築・運用する必要がある。 ○c エッジコンピューティングは、デバイスの近くにコンピュータを配置することによって、回線への負荷を低減させ、リアルタイム性を向上させることができる。 ×d エッジコンピューティングを導入することによってIaaS の環境を実現できる。 ×e クラウドコンピューティングとエッジコンピューティングは、併存させることはできない。 |

| a | b | c | d | e | |

| ○ア | ○ | ○ | |||

| ×イ | ○ | × | |||

| ×ウ | × | × | |||

| ×エ | × | × | |||

| ×オ | ○ | × |

×cdは下線部の主語があべこべ。×eのコロケーションは常時接続なので、実行時間と課金は無関係です。

| × | →○ | |

| ×c | ホスティング | ハウジング |

| ×d | ハウジング | ホスティング |

| ×e | に応じて | と関係なく |

| 情報システムを利用するには、ハードウェアやソフトウェアを何らかの形で準備する必要がある。 コンピュータ資源の利用の仕方に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ○a クラウドコンピューティングとは、データやアプリケーションなどのコンピュータ資源をネットワーク経由で利用する仕組みのことである。 ○b CaaS(Cloud as a Service)とは、クラウドサービスの類型の1 つで、クラウド上で他のクラウドサービスを提供するハイブリッド型を指す。 ×c ホスティングとは、データセンターが提供するサービスの1 つで、ユーザはサーバなどの必要な機器を用意して設置し、遠隔から利用する。 ×d ハウジングとは、データセンターが提供するサービスの1 つで、事業者が提供するサーバを借りて遠隔から利用する。 ×e コロケーションとは、サーバを意識せずにシステムを構築・運用するという考え方に基づいており、システムの実行時間に応じて課金される。 |

| a | b | c | d | e | |

| ○ア | ○ | ○ | |||

| ×イ | ○ | × | |||

| ×ウ | ○ | × | |||

| ×エ | × | × | |||

| ×オ | × | × |

AI

AI論点は今の生成AIブームのずっと前から年1マーク出題され、R5&再試験では計3マーク出た。今後も注目論点です。

ディープラーニングに関する基礎知識の良問。

| A | B | C | D | |

| ×ア | 教師あり学習 | 教師なし学習 | 手書き文字の認識 | 強化学習 |

| ○イ | 教師あり学習 | 教師なし学習 | 予測や傾向分析 | 深層学習 |

| ×ウ | 教師なし学習 | 教師あり学習 | 手書き文字の認識 | 深層学習 |

| ×エ | 教師なし学習 | 教師あり学習 | 予測や傾向分析 | 強化学習 |

| 以下の文章は、AI (Artificial Intelligence)を支える基礎技術である機械学習に関するものである。文中の空欄A~Dに入る語句として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| 機械学習は【A】 と【B】に大きく分けることができる。【A】はデータに付随する正解ラベルが与えられたものを扱うもので、迷惑メールフィルタなどに用いられている。【B】は正解ラベルが与えられていないデータを扱い、【C】などで用いられることが多い。 また、自動翻訳や自動運転などの分野では、人間の神経回路を模したニューラルネットワークを利用する技術を発展させた【D】が注目されている。 |

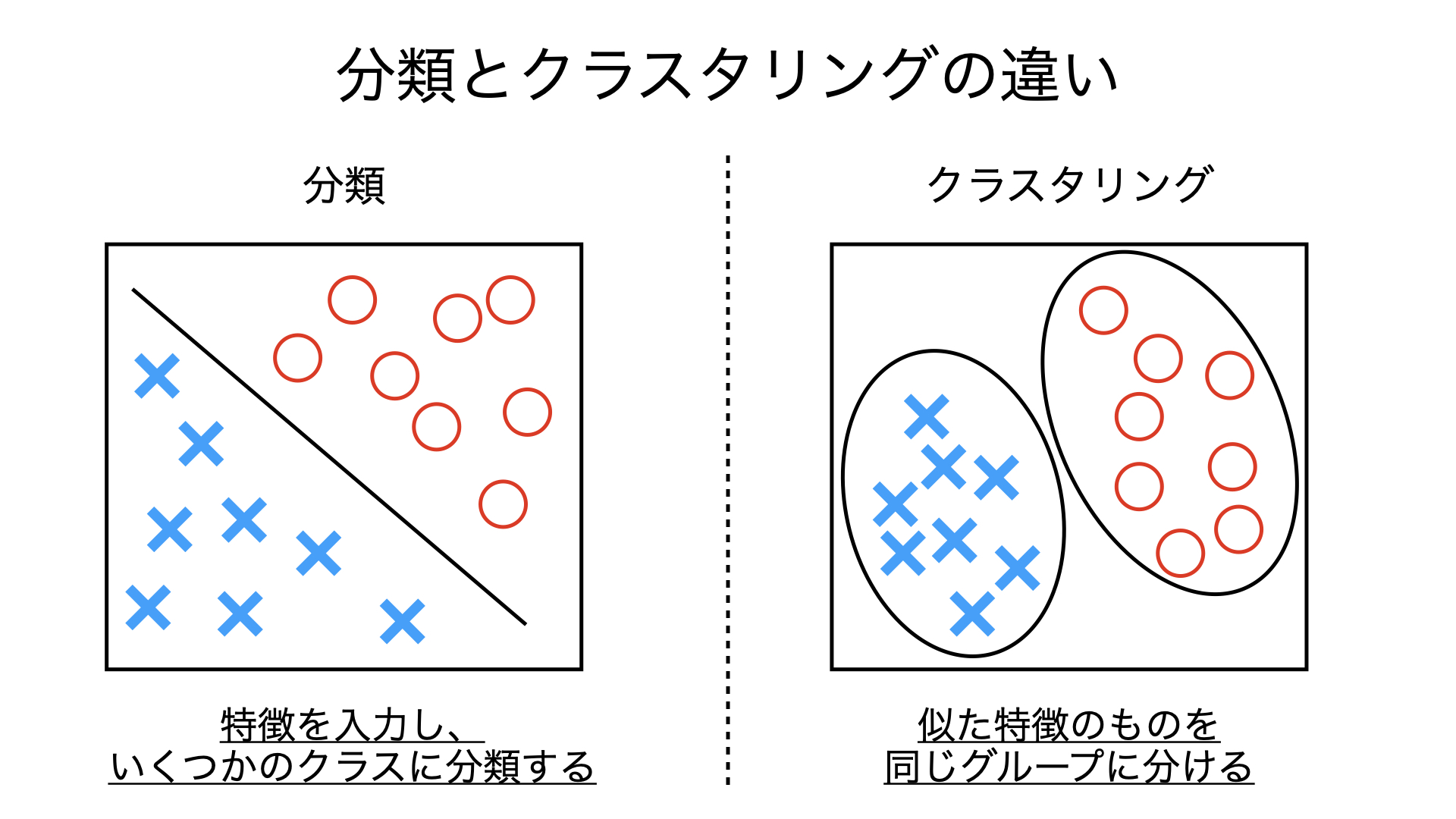

当問は↓の図を見て選択肢を埋めればバッチリ。

| A | B | C | D | |

| ○ア | エキスパートシステム | データマイニング | 深層学習 | 強化学習 |

| ×イ | エキスパートシステム | ナレッジマネジメント | 強化学習 | 深層学習 |

| ×ウ | 機械学習 | エキスパートシステム | 深層学習 | 強化学習 |

| ×エ | 機械学習 | データマイニング | 深層学習 | 教師なし学習 |

| ×オ | データマイニング | ナレッジマネジメント | 強化学習 | 教師なし学習 |

| コンピュータの意思決定や知識処理への利用がますます進みつつある。それらに関する以下のa~dの記述と、その用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| a 知識をルールによって表現し、入力された知識を用いてコンピュータが専門家のように推論するシステム。 b 大量のデータを分析して、これまで知られなかった規則性や傾向など、何らかの知見を得ること。 c 機械学習のうち、多数の層からなるニューラルネットワークを用いるもの。 d 一定の環境の中で試行錯誤を行い、個々の行動に対して得点や報酬を与えることによって、ゴールの達成に向けた行動の仕方を獲得する機械学習の学習法の1 つ。 |

AIの機械学習についての良問。分類⇔クラスタリングの違いは上の図。教師あり⇔なしの違いは下の図をみれば一発です。

| × | →○ | |

| ×a | カテゴリ型変数を予測する手法 教師あり | データをグループに分ける手法 教師なし |

| ×d | データをグループに分ける手法 | カテゴリ型変数を予測する手法 |

| ×e | データをグループに分ける手法 教師なし | カテゴリ型変数を予測する手法 教師あり |

| 機械学習の手法に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a クラスタリングはカテゴリ型変数を予測する手法であり、教師あり学習に含まれる。 ○b クラスタリングはデータをグループに分ける手法であり、教師なし学習に含まれる。 ○c 分類はカテゴリ型変数を予測する手法であり、教師あり学習に含まれる。 ×d 分類はデータをグループに分ける手法であり、教師あり学習に含まれる。 ×e 回帰はデータをグループに分ける手法であり、教師なし学習に含まれる。 |

| a | b | c | d | e | |

| ×ア | × | × | |||

| ×イ | × | × | |||

| ○ウ | ○ | ○ | |||

| ×エ | ○ | × | |||

| ×オ | ○ | × |

穴埋めタイプはテキスト代わりに覚えます。

| A | B | C | D | |

| ×ア | 畳み込み層 | シナプス | 誤差関数 | シグモイド関数 |

| ×イ | 畳み込み層 | ニューロン | 活性化関数 | ハッシュ関数 |

| ×ウ | 隠れ層 | シナプス | 誤差関数 | シグモイド関数 |

| 〇エ | 隠れ層 | ニューロン | 活性化関数 | シグモイド関数 |

| ×オ | 隠れ層 | ニューロン | 誤差関数 | ハッシュ関数 |

| 深層学習(ディープラーニング)に関する以下の文章の空欄A~Dに入る用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 深層学習は、ディープニューラルネットワークを用いた学習方法のことである。ニューラルネットワークは、入力層、【A】、出力層の3つの層から構成されるが、特に【A】が複数あるニューラルネットワークはディープニューラルネットワークと呼ばれる。 また、ニューラルネットワークの中の【B】において、複数の入力の重み付け総和などの値から、その出力を決定するための関数は【C】と呼ばれる。代表的な【C】には、【D】、双曲線正接関数、ReLUなどがあり、これらは目的に応じて使い分けられる。 |

見た目は「?」ですが、正答率Aランクなので、ノー勉の国語で当たるとわかります。

| 機械学習において、陽性(Positive)と陰性(Negative)のどちらかに分類する二値分類タスクに対する性能評価を行う際に、次のような混同行列と呼ばれる分割表が用いられる。 |

|

| 二値分類タスクに対する評価は、上記のTP、FP、FN、TNから計算される評価指標を用いて行われる。評価指標に関する以下の①~③の記述とその計算式の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ① 正解率とは、全体の件数のうち、陽性と陰性を正しく予測した割合のことである。 ② 適合率とは、陽性と予測した件数のうち、実際も陽性である割合のことである。 ③ 再現率とは、実際に陽性である件数のうち、陽性と予測した割合のことである。 |

|

テキスト&社会常識レベルの易問。×aのエキスパートシステムはR3第13問の正解選択肢でした。

| × | →〇 | |

| ×a | ビジネスインテリジェンス | エキスパートシステム(R3第13問) |

| ×d | 教師あり | 教師なし |

| コンピュータの意思決定や知識処理への利用に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×a ビジネスインテリジェンス(BI)とは、知識をルールによって表現し、入力された知識を用いてコンピュータが専門家のように推論するシステムのことである。 〇b データマイニングとは、大量のデータを分析して、これまで知られていなかった規則性や傾向など、何らかの知見を得ることをいう。 〇c 機械学習のうち、多数の層からなるニューラルネットワークを用いるものを深層学習という。 ×d 教師あり学習は、一定の環境の中で試行錯誤を行い、個々の行動に対して得点や報酬を与えることによって、ゴールの達成に向けた行動の仕方を獲得する機械学習の学習法の1 つである。 |

今日のまとめ

診断士といえば、世の役に立つ「経営」からクソ暗記な「中小」まで、泣く猫も黙るオールラウンダー。そして生成AIを使い倒す士業としても、No.1のトップランナーです。