当記事読者限定で試験の内緒を。おベテが毎年必ず落ちるのは、難解な与件文に釣られてマイ文章がヘタクソ化するため。

それは主催側が涙を流して喜ぶ、好発見です。そしてR5与件文はより難しく、答案はよりわかりやすい文に加点され、おベテは今年で一掃されるでしょう。

これからの受験者は出版D社の自称ヘタクソ100点に影響されることなく、生成AIを使って5秒で優れた表現方法や論理展開を学ぶことができるため、その作文力が大きく向上するでしょう。AIが生成する文章を分析し、その構造や表現方法を理解することで、今年R5年は受験側の解答技術が大きく進化するはずです。

ところが主催側は受験側の作文力向上を予想できるため、与件文をより洗練させる、またはより凶悪に難化させると予想できます。AIが生成する文章からインスピレーションを得て、より深い思考を求める問題や新たなアプローチを取り入れた問題を作成することが可能になり、試験の難易度は見たこともないレベルに上昇する可能性があります。

与件文がより難解になる一方、AIはよりわかりやすい答案例を作成するため、このギャップについていけない方から試験の合格が遠ざかります。より複雑な与件文に対応するリテラシースキルや解釈力と同時に、わかりやすい答案の作文能力が重要視されるため、文章の理解が容易な人と難しい人の間での得点格差は広がる一方になるでしょう。

【5秒で正解】AI利用で合格ボーダー急上昇 / 祝!D社のベテノウハウ一掃

そしてR5試験では、あのガラパゴスなD社ノウハウに依存するおベテ⇔生成AIを使いこなす人類の二極化へ。そこで後者を選ぶあなたのために、AI活用チートを用意しました。

おぅ、こりゃ面白え。昨年までのマイノウハウをパクらせることにしか興味がないゆとりは一生追いつけないから、みんなでさっさと着手な。

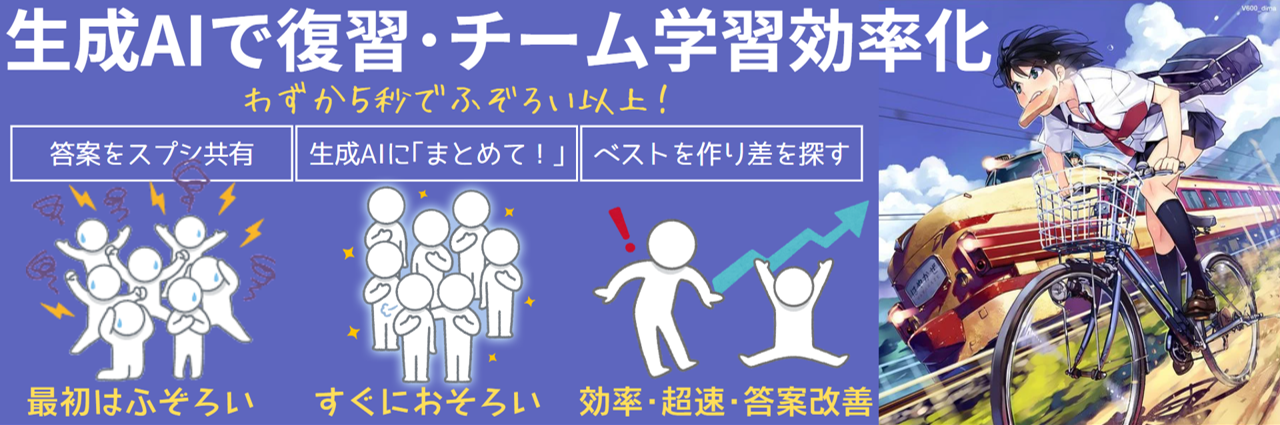

手順① チームを組んだら答案をスプシで共有

おやおや、そうやってAIを舐めてかかると、ふぞろい送りの刑に。生成AIの利点とは、1年365日360度どんな所でも意外な発見があることです。

- メンバー全員が興味を持って取り組めるテーマや問題を選定します。

- 試験範囲に合致し、対策の重点になるような事例を選びます。

- 事例の難易度を適切に調整して、全員が挑戦できるレベルにします。

- 事例ごとに専用のスプレッドシートを作成し、メンバーが自分の答案を入力できるようにします。

- テキストや表形式など、分かりやすいフォーマットで答案を共有します。

- 各メンバーは、自身のアプローチや解決策をスプレッドシートに記入します。

- メンバー全員が答案を提出した後、それぞれのアイデアやアプローチを共有します。

- 複数の視点を照らし合わせ、最も優れたアイデアや解決策を探求します。

- ディスカッションを通じて、違ったアングルからのアプローチを発見し、それを取り入れてベストの解答案を洗練させます。

生成AIが5秒でふぞろい超えの答案を作るファクトは有名。この答案共有の時点で「自分の頭で」ベスト案をイメージすることで、AI答案の優位性が明確になります。

手順② 生成AIに「まとめて!」と依頼

しかしおベテやふぞが一生を掛けてマス目に詰め込む技術と生成AIは水と油に。そこで構文を使い、両者のイイトコ取りをします。

- メンバーが提出した答案を、生成AIが解析できる形式で準備します。

- テキストファイルやスプレッドシートなどの形式で、答案を生成AIにインポートします。

- 生成AIは、提供された情報をもとに添削や改善の提案を行います。

- 生成AIに、提供された答案を100字程度に簡潔にまとめるよう依頼します。

- 100字制限を設けることで、主要なポイントや要点を抽出し、要約された答案を得ることが目的です。

- 要約された内容を通じて、答案の構造や主題の整理が行われます。

- 生成AIに、特定のキーワードやポイントを含む100字の文章を作成するよう指示します。

- このステップでは、特に重要な情報や論点を強調するために、適切な構文を使用して表現します。

- キーワードを適切に組み込むことで、100字の文章でも必要な情報を的確に伝えることが目標です。

生成AI案のままでは、まだキレイな100字にやや届かない。そこに構文★Syntaxを使うのがウチの強みな。

手順③ AIで作ったベスト答案との差を探す

既にド苦学ぼっちとの差は明確ですが、次の変化に備える高次学習が、ズバリで今年の決め手になります。

- AIによって提案された添削答案と自身のオリジナルな答案を比較し、キーワードの過不足を確認します。

- どの部分が加点の根拠となるキーワードを含んでいるか、また、どの部分が不足しているかを明確に把握します。

- これによって、試験で求められるポイントをカバーするキーワードの重要性が理解できます。

- AI添削答案との比較から、キレイな因果関係や論理的なつながりを持つ100字の書き方を理解します。

- 前後の文脈を考慮しつつ、キーワードを含んだ文章が効果的に伝えられる方法を学びます。

- より簡潔かつ論理的な表現方法を把握することで、次回の答案作成に活かします。

- 前回の比較から学んだ知識を活かし、次回の答案作成においてより読みやすく、論理的な答案を意識します。

- キーワードの過不足を適切に調整し、根拠となるポイントを的確に盛り込むことを意識します。

- 今回の比較を通じて得た知見を活用し、継続的な向上を図ります。

キーワードの数こそ命のふぞろい勢が一生知らない。それは与件根拠>>マス目の事例では、キーワードを積極的に使い残すことです。

今日のまとめ

試験も世間も必ず模倣困難性

デジタル時代はパクリが横行するため、①AI案の前にマイベストを想定し、②構文を使ってキレイに直し、③キーワードをあえて使い残す癖を付ければ、今年の採点係に好かれる答案一番乗りに。(100字)

そして生成AI時代は、真っ先におベテとD社ノウハウにサヨウナラ。ましてパクリを公言するなどもっての外です。