どうすればAIより先にミライが当たる?そこで用意したのが、今日の傾き&接線(企業&消費者行動)32マークです。

もちろん。ですが真面目腐って教える大学のくだらぬ講義より、試験のタイムリミットを活かして結果をさっさと出す。それがイマの試験の解き方です。

デキる高得点組の手口をみんなで持ち寄り工夫するのが、試験の解き方。特に【易しく解ける工夫たっぷり】の「経済」は、7日あればお釣りが来ます。

| ①見かけが同じグラフを並べる | ②正解を先に見てよいので素早く正文化 | ③一問ずつ一言メモして2回転目に |

|---|---|---|

| 目的: 経済学の論点を系統的に学び、関連する問題をグループ化して効率的に理解を深める。 | 誤答選択肢に隠された重要な学習ポイントを見つけ出し、理解を深める。 | 短期間での効率的な理解と記憶の定着を図る。 |

| 方法: 論点別に問題を並べ、過去5年分の問題を解くことで、同じ論点に関連するグラフや問題パターンを繰り返し学習し、記憶に定着しやすくなります。特に「経済」では特定の論点が同じグラフを用いるため、グラフのパターンを覚えるこの方法が有効です。 | 正解だけにとらわれず、他の選択肢のどこが間違っているのかを見ることで、テキストの重要論点を特定できる。これらの間違いやすいポイントは次年度の試験に出題される可能性が高いため、このアプローチにより、試験の傾向と対策を同時に学ぶことができます。 | とにかく素早く問題を解き進め、不確かな部分はメモを残します。問題集の2周目では1周目に残したメモを参照しながら、理解不足の部分を重点的に学習することで、まず全体像を把握した上で詳細な理解を深め、効率的に学習内容を身につけることができます。 |

【過去問RTA 経済①】企業・消費者行動33マーク / 傾きと接線

過去問と同じ問題しか出ない「運営」「経済」に限れば、同業D社の答を完全にマスターするお勉強法でも60点は軽く超えてくる。ではなぜ同じ人類と思えぬ差がつくかを実証するのが、今日の33マークな。

企業行動

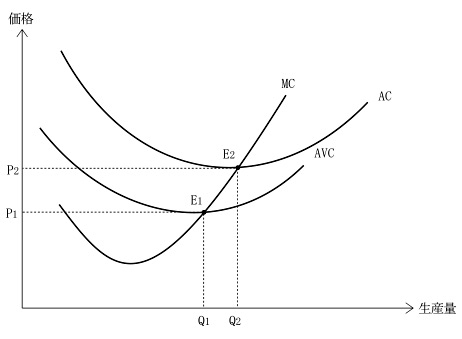

診断士のミクロ企業行動では、左側のグラフで損益分岐・操業停止点の意味を知るまでが大事。右グラフの当生産量曲線はここ2年連続出題されており、今後も出題されそうです。

供給関数

テキストレベル。×アは、(CVPで使う)損益分岐点⇔操業停止点の大事な知識です。

| × | →○ | |

| ×ア | 固定費用は全て損失 | MCとAVCの差だけ固定費用を回収する |

| ×ウ | 高い 上回る | 低い 下回る |

| ×エ | 上昇する | 変動しない |

| 短期の完全競争市場における、価格と最適生産の関係を考える。下図には、限界費用曲線 MC、平均費用曲線 AC、平均可変費用曲線 AVC が描かれている。 この図に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×ア 価格が P1 と P2 の間に与えられると、固定費用はすべて損失になる。 ○イ 価格が P1 より低い場合、操業を停止することで損失を固定費用のみに抑えることができる。 ×ウ 価格が P2 より高い場合、総費用が総収入を上回る。 ×エ 平均固定費用は、生産量の増加に応じて上昇する。 |

余剰分析(面積)の問題(選択肢bc)は簡単ですが、選択肢aの言い回しが強いひっかけになって正答率Eに。ここはいったんエを選んで後から直せばOK。

| × | →〇 | |

| ×c | 台形P1E1E0P0 | △P1E10 |

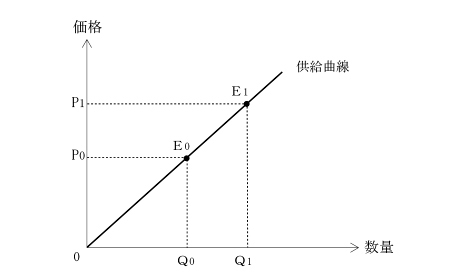

| 下図には、供給曲線が描かれている。この図に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| 〇a 生産量が拡大するにつれて、限界費用は増加する。 〇b 価格がP0 のとき、生産者が必要最低限回収しなければならない費用の合計は三角形OE0Q0 で示される。 ×c 価格がP1 のときの生産者余剰は、台形P1E1E0P0 で示される。 |

| a | b | c | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 |

| 〇イ | 正 | 正 | 誤 |

| ×ウ | 正 | 誤 | 誤 |

| ×エ | 誤 | 正 | 誤 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 正 |

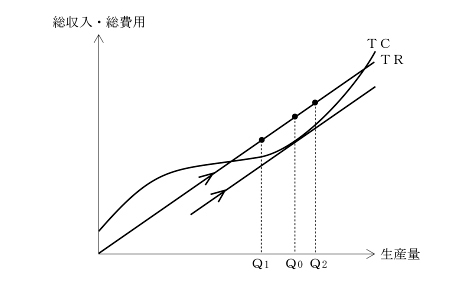

こちらはテキストレベルですが、選択肢bcが両方とも迷いやすいです。

| (設問1) | × | →〇 |

| ×c | 比例して も増加していく | につれて は増加→減少→増加と動く |

| 利潤最大化を達成するための最適生産について考えるためには、総収入と総費用の関係を見ることが重要である。下図には、総収入曲線TR と総費用曲線TC が描かれている。 この図に基づいて、下記の設問に答えよ。 |

|

| (設問1 ) 費用関数に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 〇a 総費用曲線TC の縦軸の切片は、固定費用に等しい。 〇b 平均費用が最小値を迎えるところでは、限界費用と平均費用が一致する。 ×c 生産量の増加に比例して、平均費用も増加していく。 |

| (設問1) | a | b | c |

| ×ア | 正 | 正 | 正 |

| 〇イ | 正 | 正 | 誤 |

| ×ウ | 正 | 誤 | 誤 |

| ×エ | 誤 | 正 | 正 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 正 |

(設問2)は全て〇なのでテキスト代わりに。正答率Cで一瞬おや?な表現も、よく考えると納得です。

| (設問2 ) 利潤に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 〇a Q1 の生産量では、価格が限界費用を上回っており、生産を増やせば利潤が増加する。 〇b Q0 の生産量では、総収入曲線の傾きと、総費用曲線の接線の傾きが等しくなっており、利潤最大化と最適生産が実現している。 〇c Q2 の生産量では、限界費用が価格を上回っており、生産を減らせば利潤が増加する。 |

| (設問2) | a | b | c |

| 〇ア | 正 | 正 | 正 |

| ×イ | 正 | 正 | 誤 |

| ×ウ | 正 | 誤 | 正 |

| ×エ | 誤 | 正 | 正 |

| ×オ | 誤 | 正 | 誤 |

テキストレベル。×aの突っ込み所は、固定費用はどの点であろうが一定です。

| × | →○ | |

| ×a | 点Xでは 最小 | どの点でも 一定 |

| ×d | 点Z | 点Y |

| 下図は企業の短期費用曲線を示し、縦軸のOAが固定費用を表している。ここで、総費用曲線TC上の接線のうち、①その傾きが最小となる点をX、②Aを起点とした直線と接する点をY、③Oを起点とした直線と接する点をZとする。 この図から読み取れる記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×a 点Xでは平均固定費用が最小になっている。 ○b 点Yでは平均可変費用が最小になっている。 ○c 点Zでは平均総費用が最小になっている。 ×d 点Xから点Zにかけて限界費用は逓減している。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | × | ○ | ||

| ×イ | × | ○ | ||

| ×ウ | × | × | ||

| ○エ | ○ | ○ | ||

| ×オ | ○ | × |

生産量は限界費用曲線MCと価格の交点ですが、ややひっかけになっていて、点の名前が書いてありません。

| × | →○ | |

| ×a | 四角形P1 P2 BC | (ヨコ)P1とMCの交点×(タテ)P1とAVCの差 |

| ×b | Q | P2とMCの交点 |

| 下図には、限界費用曲線MC、平均費用曲線AC、平均可変費用曲線AVC を描いている。なお、この企業は、利潤を最大化するように生産量を決定しているとする。 この図に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×a 価格がP1 のとき、この企業の赤字は四角形P1 P2 BC である。 ×b 価格がP2 のとき、この企業の生産量はQ である。 ○c 価格がP3 のとき、この企業の利潤は四角形P2 P3 AB である。 |

生産関数

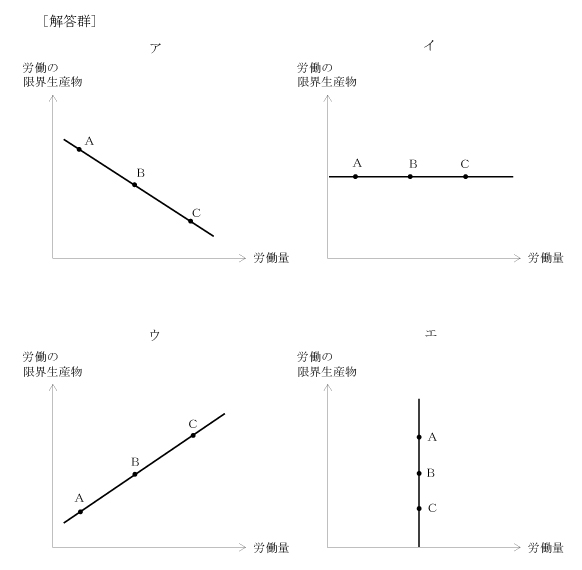

労働投入量を増やすと生産性(限界生産物)は低下へ。ところが総生産まで低下と指摘する、一歩踏み込んだ出題です。

| × | →○ | |

| ×ア | 増加する | ある一点(B)を超えると減少し始める |

| ×イ | 最小 増加 | 最大 減少 |

| ×エ | 最小 において最大 | 減少から増加に向かい を超えると減少する |

| 労働と生産水準の関係について考える。労働は、生産水準に応じてすぐに投入量を調整できる可変的インプットである。資本投入量が固定されているとき、生産物の産出量は労働投入量のみに依存し、下図のような総生産物曲線を描くことができる。 この図に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×ア 労働投入量を増加させるほど、総生産物は総生産物は増加する。 ×イ 労働の限界生産物は、原点 O から点 A の間で最小を迎え、それ以降は増加する。 ○ウ 労働の平均生産物と限界生産物は、点 A で一致する。 ×エ 労働の平均生産物は、点A において最小となり、点B において最大となる。 |

正解 ○ア R1第14問の類題。労働量に対し収穫逓減の状態です。

| 下図は、資本量を一定とした場合の労働量と生産量の関係を示した総生産物曲線である。また、労働量と労働の限界生産物との関係は、労働需要曲線として描くことができる。 総生産物曲線上の点 A、点 B、点 C と対応関係にある労働需要曲線として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

|

やや難問ですが、×bは労働者数が増えただけではシフトしない、×cは増加→低下とわかる。また資本・労働比率=「経営分析」で言えば労働装備率のことです。

| × | →○ | |

| ×b | 右方にシフトする | 左右にシフトしない |

| ×c | 増加 | 減少 |

| 生産関数f は、 Q = f(L, K) と表される。ここで、Q:生産量、L:労働投入量、K:資本投入量である。 資本投入量を一定として、労働投入量と生産量との関係を描くと、総生産物曲線TP が導かれる。 また、総生産物曲線から、労働投入の追加的な増加に伴う生産量の変化を求めると、労働の限界生産物曲線MP が導出される。 下図は、総生産物曲線と労働の限界生産物曲線を描いたものである。これらの図に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

|

| ○a 資本投入量が増加すると、労働投入の各水準において総生産物も増加し、限界生産物曲線は右方にシフトする。 ×b 労働市場が開放されて外国からの労働移動が生じれば、限界生産物曲線は右方にシフトする。 ×c 労働投入量が増加すると資本・労働比率が低下し、労働1 単位当たりの総生産物は増加する。 ○d 完全競争下では、労働の限界生産物と実質賃金率が一致するように労働投入量を決めることで企業の利潤は最大化し、労働の限界生産物曲線は労働需要曲線と一致する。 |

等産出量曲線

ミクロ経済学でいう「労働」「資本」とは、手作業か設備投資するかの違い。理論の違いにこだわらず、消費者行動で学ぶ「予算制約」の知識を使うと簡単に解けます。

| (設問1) | × | →○ |

| ×イ | 左方 | 右方 |

| ×ウ | 変わらない | 急になる |

| ×エ | 左方 | 右方 |

| 下図は、産出と費用の関係を描いたものである。労働と資本の両方を可変的インプットとして、生産要素の投入と生産物の産出との関係を描いたものが等産出量曲線である。また、等費用線は、一定の費用のもとで労働と資本をどのくらい投入することが可能かを表している。 この図に基づいて、下記の設問に答えよ。 |

| (設問1 ) 等費用線のシフトに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 資本のレンタル価格が上昇した場合、横軸の切片は不変のままで、縦軸の切片が下方に移動する。 ×イ 賃金率が下落した場合、縦軸の切片は不変のままで、横軸の切片が左方に移動する。 ×ウ 賃金率の上昇と同じ割合で資本のレンタル価格が下落すれば、等費用線の傾きは変わらない。 ×エ 費用が増加すると、等費用線が左方に平行移動する。 |

同じく、予算制約(需要関数)の知識で正解に。

| (設問2) | × | →○ |

| ×ア | 同じ | 高くなる |

| ×ウ | 低い | 高い |

| ×エ | 少ない | 多い |

| (設問2 ) 等費用線が右方に平行移動した場合の記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 新しい等費用線における費用最小化は、点E より費用は高くなるが、賃金率と資本のレンタル価格がともに高い水準で達成される。 ○イ 新しい等費用線における費用最小化は、点E よりも産出量が高い水準で達成される。 ×ウ 新しい等費用線における費用最小化は、点E よりも産出量が高い水準で達成される。 ×エ 新しい等費用線における費用最小化は、点E よりも労働と資本がともに多い水準で達成される。 |

×cのひっかけは、意地悪クイズ級です。

| × | →〇 | |

| ×a | 急勾配 | 緩やか |

| ×c | 費用 | 資本量 |

| 財の生産においては、労働や資本といった生産要素を効率的に投入することが必要となる。下図では、最適な生産要素の投入量を考えるために、等産出量曲線と等費用線が描かれている。 この図に基づいて、下記の設問に答えよ。 |

|

| (設問1 ) 等費用線に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×a 等費用線の傾きは、賃金が下落するほど、急勾配に描かれる。 〇b 費用が増加すると、等費用線C0C0 は、C1C1 へとシフトする。 ×c 縦軸の切片の値は、資本のみを投入する場合の費用を示している。 |

| (設問1) | a | b | c |

| ×ア | 正 | 正 | 誤 |

| ×イ | 正 | 誤 | 正 |

| ×ウ | 正 | 誤 | 誤 |

| ×エ | 誤 | 正 | 正 |

| 〇オ | 誤 | 正 | 誤 |

×bがやや難で、要素価格比率とは等費用線の傾き(理屈は別)。間違えて用語(の言い換え)と分かればOKです。

| (設問2) | × | →〇 |

| ×b | 大きい | 小さい |

| (設問2 ) この図に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 〇a 点A から等産出量曲線に沿って、労働量を増やし資本量を減らすと、点Eにおいて最適投入を達成できる。 ×b 点B では、技術的限界代替率が要素価格比率より大きい。 〇c 点E では、要素価格1 単位当たりの限界生産物が均等化する。 |

| (設問2) | a | b | c |

| ×ア | 正 | 正 | 正 |

| 〇イ | 正 | 誤 | 正 |

| ×ウ | 正 | 誤 | 誤 |

| ×エ | 誤 | 正 | 誤 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 正 |

このヘンテコな図はエッジワースボックスと呼び、古い過去問で出ています。×adはいずれも点Cが正解で、パレート効率が実現するほか、2財の技術的限界代替率(接線の傾き)が等しくなります。

| × | →○ | |

| ×a | 点A | 点C |

| ×b | 多い | 少ない |

| ×d | 点E | 点C |

| ワインとチーズという2 財を生産するために、2 つの生産要素である資本と労働をどのように配分するかという問題を考える。 縦軸に資本の賦存量、横軸に労働の賦存量をはかった下図では、OWがワインを生産するのに両生産要素の投入量がともに0 の状態、同様にOCがチーズを生産するのに両生産要素の投入量がともに0 の状態である。したがって、ボックスの中の任意の点は、これら2 財の生産に投入される資本と労働の配分パターンを表している。 ワインとチーズの等産出量曲線がそれぞれ図のように示されているとすると、2 財の生産に投入される両生産要素の配分パターンに関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×a 点Aでは、パレート効率が実現している。 ×b 点Dは点Cよりもチーズの生産量が多い。 ○c 点Bから点Cへの変化は、生産の効率性を改善する。 ×d 点Eでは、2 財の生産において資本と労働の技術的限界代替率が等しい。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 | 誤 |

| ×イ | 正 | 誤 | 正 | 誤 |

| ×ウ | 正 | 誤 | 誤 | 正 |

| ×エ | 誤 | 正 | 誤 | 正 |

| ○オ | 誤 | 誤 | 正 | 誤 |

技術的限界代替率=接線との一つ覚えで解けます。

| × | →○ | |

| ×c | 関わらず一定である | 応じて変化する |

| ×d | 必ず上昇する | 一定である |

| 下図は、生産要素としての労働と資本を投入して生産される、ある財の等産出量曲線を描いている。ここでQ1 の等産出量曲線での産出量は、Q0 の等産出量曲線での産出量よりも大きいものとする。 この図に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ○a 資本の投入量を一定に維持したまま、労働の投入量を増加させれば、産出量は必ず増大する。 ○b 同一の等産出量曲線上では、労働の投入量を減少させても、資本の投入量を増加させれば、一定の産出量を維持することができる。 ×c 労働の資本に対する技術的限界代替率は、各生産要素の投入量に関わらず一定である。 ×d 等産出量曲線が右上方にシフトすれば、資本・労働比率が一定の下で労働の資本に対する技術的限界代替率は必ず上昇する。 |

消費者行動

消費者行動では、まず2財の効用→無差別曲線→予算制約線→スルツキー分解までで一区切り。次にY軸を価格に変えて需要曲線の導出と価格弾力性までがワンセットで出題されます。

効用&予算制約線

まずアイの2択ですが、アは○徐々に減る→○一律に減る。よって○イ一択です。

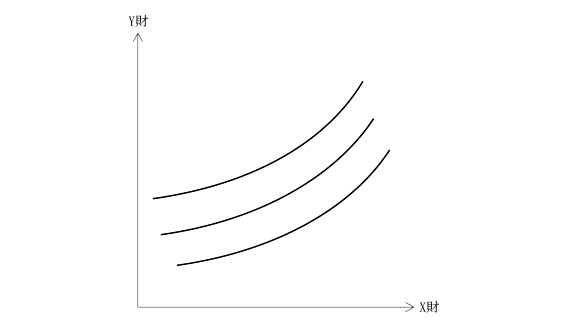

| Aさんは、夕食時にビールと焼酎を飲むことにしている。Aさんの効用水準を一定とした場合、ビールを1 杯余分に飲むことと引き換えに減らしてもよいと考える焼酎の数量が、徐々に減ることを描いた無差別曲線として、最も適切なものはどれか。 |

自分の言葉で直して語彙を鍛えます。

| × | →○ | |

| ×ア | のいずれかを選んで | を少なくとも |

| ×イ ×エ | 増やすほど効用が増加する | 増やしても効用が変わらない |

| 企業や商店にとって、消費者の嗜好を知ることは重要である。下図のような無差別曲線を持つ消費者の嗜好に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×ア この消費者は、ハンバーガー2 個かワッフル1 個のいずれかを選んで消費することを好んでいることが分かる。 ×イ この消費者は、ハンバーガー2 個に対して、ワッフルの消費を増やすほど効用が増加する、ワッフルが大好きな消費者であることが分かる。 ○ウ この消費者は、ワッフル1 個に対して、ハンバーガーの消費を2 個以上に増やしたとしても、効用は変わらないことが分かる。 ×エ この消費者は、ワッフル1 個に対して、ハンバーガーの消費を増やすほど効用が増加する、ハンバーガーが大好きな消費者であることが分かる。 |

オヤ?の違和感→正しい用語に直すドリルを。

| × | →○ | |

| ×a | サンドイッチ 不完全であるが代替可能性 | 割り箸 どちらか一方に効用が生じない |

| ×d | 減らさなければ | 増やさなければ |

| 下図のような形状をした無差別曲線に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×a X 財がおにぎり、Y 財がサンドイッチのように、不完全であるが代替可能性のある2 財の関係を示している。 ○b X 財がお弁当、Y 財が容器ゴミのように、通常の財と負の財の関係を示している。 ○c この無差別曲線上におけるX 財とY 財の組み合わせでは、得られる効用は一定である。 ×d この無差別曲線上を右に行くほど、X 財を1 単位増やすために減らさなければならないY 財の量は増加する。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | × | ○ | ||

| ×イ | × | ○ | × | |

| 〇ウ | ○ | ○ | ||

| ×エ | ○ | ○ | × | |

| ×オ | ○ | × |

生産関数で意地悪するのに飽きると、正答率Aに。

| × | →○ | |

| ×イ | 上昇 | 下落 |

| ×ウ | 増加 | 減少 |

| ×エ | CB | AD |

| 家計においては、効用を最大化するために、予算制約を考えることが重要となる。この家計は、X財とY財の2 財を消費しているものとする。 下図に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ○ア 予算線AB は、この家計の所得とY財の価格を一定としてX財の価格が下落すると、AD へと移動する。 ×イ 予算線AB は、この家計の所得を一定としてX財とY財の価格が同じ率で上昇すると、CD へと平行移動する。 ×ウ 予算線CD は、この家計の所得が増加すると、AB に平行移動する。 ×エ 予算線CD は、この家計の所得とX財の価格を一定としてY財の価格が上昇すると、CBへと移動する。 |

上級財・下級財の用語の定義問題。上級財とは所得が増えると消費が増え、下級財は所得が減ると消費が増える。後出の所得弾力性の知識です。

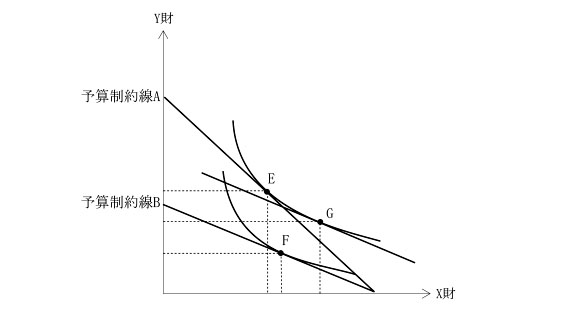

| ある個人が与えられた所得の下で、X財とY財を購入できるものとする。下図には、それぞれ異なる所得に基づく予算制約線AB と予算制約線CD が描かれており、また、予算制約線AB と点E で接する無差別曲線と、予算制約線CD と点Fで接する無差別曲線が描かれている。 この図に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×ア X財、Y財ともに、下級財である。 ×イ X財、Y財ともに、必需財である。 ×ウ X財は下級財であり、Y財は上級財である。 ○エ X財は上級財であり、Y財は下級財である。 ×オ X財は必需財であり、Y財は奢侈財である。 |

スルツキー分解

ダ・シ:代替→所得の順で鉄板に。

| × | →○ | |

| ×ア | 所得効果 | 代替効果 |

| ×ウ | 減少 | 増加 |

| ×エ | 代替効果 | 所得効果 |

| 働くことにより得られる所得と余暇のバランスを考えることは重要である。下図は、家計の所得と余暇の組み合わせについて、予算制約線と無差別曲線を用いて示したものである。賃金の上昇に伴う点E から点F への移動に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×ア 点E から点G への変化は、実質所得の増加によって、正常財としての余暇の需要が増加する部分であり、「所得効果」という。 ○イ 点E から点G への変化は、賃金の上昇によって、時間の配分が余暇から労働に切り替えられた部分であり、「代替効果」という。 ×ウ 点G から点F への変化は、実質所得の増加によって、正常財としての余暇の需要が減少する部分であり、「所得効果」という。 ×エ 点G から点F への変化は、賃金の上昇によって、時間の配分が労働から余暇に切り替えられた部分であり、「代替効果」という。 |

しつこい位に、テキストレベル。

| × | →○ | |

| ×a | X財 | Y財 |

| ×c | 点E 代替効果 | 点G 所得効果 |

| 限られた所得を有する個人がおり、X 財とY 財を購入することができるとする。下図には、この限られた所得に基づいて予算制約線A と予算制約線B が描かれており、また、予算制約線A と点E で接する無差別曲線と、予算制約線B と点F で接する無差別曲線が描かれている。下図に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×a 予算制約線A から予算制約線B への変化は、X財の価格の上昇によるものである。 ○b 予算制約線A から予算制約線B への変化は、Y 財の価格の上昇によるものである。 ×c 点E から点F への変化は、代替効果と呼ばれている。 ○d 点E から点G への変化は、代替効果と呼ばれている。 |

当問は図を省略するのが曲者。それと選択肢bcを並べ替えると急に解きやすくなるので、実際の試験問題と比べておきます。

| 代替財、補完財と需要曲線のシフトについて考える。ここでは図は省略するが、縦軸に価格、横軸に数量をとるものとする。2 財の関係が代替財あるいは補完財であるときの需要曲線のシフトに関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a A財とB財が代替財の関係にあるとき、A財の価格の下落によって、B財の需要曲線は右方にシフトする。 〇c A財とB財が代替財の関係にあるとき、A財の価格の上昇によって、B財の需要曲線は右方にシフトする。 〇b C財とD財が補完財の関係にあるとき、C財の価格の下落によって、D財の需要曲線は右方にシフトする。 ×d C財とD財が補完財の関係にあるとき、C財の価格の上昇によって、D財の需要曲線は右方にシフトする。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | × | 〇 | ||

| ×イ | × | × | ||

| 〇ウ | 〇 | 〇 | ||

| ×エ | 〇 | × |

見慣れたスルツキー分解ですが、補助線は自分で引いて当てる。今年の賃上げブームにマストの1問です。

| × | →○ | |

| ×b | 増加 | 減少 |

| ×d | 上回った | 下回った |

| 個人は一定の賃金率の下で労働供給を行うことで所得を得て、所得と余暇(労働時間以外の時間)で決まる効用を最大化しようとする。下図は、賃金率が上昇して、所得と余暇の関係を表した予算制約線がAB からAC にシフトしたことに伴って、それぞれの予算制約線と無差別曲線が接する点が、点E から点F に変化したことを示している。 この図に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

|

| ○a 賃金率の上昇は、労働供給を減少させる。 ×b 賃金率の上昇は、労働供給を増加させる。 ○c 点E から点F への変化は、所得効果が代替効果を上回ったことを意味している。 ×d 点E から点F への変化は、代替効果が所得効果を上回ったことを意味している。 |

需要関数&価格弾力性

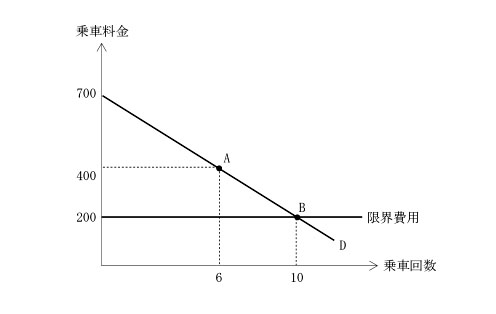

ここでは需要曲線D=無差別曲線とセットで考える。×bがひっかけで、消費者余剰と混同させる狙いです。

| × | →○ | |

| ×a | 1,200円 | 入場料と2,400円 |

| ある遊園地では、入場料とアトラクション乗車料金の2 部料金制をとっている。 太郎さんがこの遊園地のアトラクションに乗る回数は1 回当たりの料金に依存するので、下図のような需要曲線D が描けるとする。また、この遊園地がアトラクション乗車1 回で負担する限界費用は200 円であるとする。下図に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×a 点A において太郎さんが支払う費用は1,200円である。 ○b 点A よりも点B の方が、太郎さんの消費者余剰は大きい。 ○c 入場料700 円を支払った後に、点A において太郎さんはこのアトラクションに6 回乗る。 |

| a | b | c | |

| ×ア | ○ | ○ | ○ |

| ×イ | ○ | ○ | × |

| 〇ウ | × | ○ | ○ |

| ×エ | × | ○ | × |

| ×オ | × | × | × |

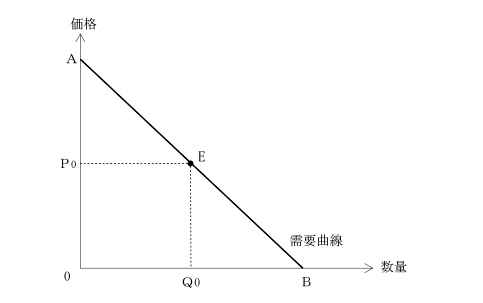

R4は限界○○(傾き)をしつこく聞くので、不得意な方は大変だったかも。

| × | →〇 | |

| ×b | 三角形AEP0 | 台形AEQ00 |

| 下図には、需要曲線が描かれている。この図に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| 〇a 価格が下落すると、消費者の限界価値が低下する。 ×b 価格がP0 のときの消費者の支払意思額は三角形AEP0 で示される。 〇c 価格がP0 のときの実際の支払額は四角形OP0EQ0 で示される。 |

| a | b | c | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 |

| 〇イ | 正 | 誤 | 正 |

| ×ウ | 正 | 誤 | 誤 |

| ×エ | 誤 | 正 | 正 |

| ×オ | 誤 | 正 | 誤 |

スマホが学割する理屈の説明に。(一般に)学生の方が価格に敏感なので早めに取り込み、顧客生涯価値CLVで一生食い物にする作戦です。

| × | →○ | |

| ×ア ×イ | 競争的 | 不完全競争 |

| ×ウ | 引き上げる | 引き下げる |

| ここでは、ある財の消費者が、学生とそれ以外の一般消費者に分けられるものとする。このとき企業は、学生とそれ以外の一般消費者に対して異なる価格をつけることができる。また、学生は価格に対して弾力的である。 市場のパターンと、企業の価格設定に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア この財の市場は競争的であり、学生に対する価格を引き上げると、企業収入が増加する。 ×イ この財の市場は競争的であり、学生に対する価格を引き下げると、企業収入が増加する。 ×ウ この財の市場は不完全競争であり、学生に対する価格を引き上げると、企業収入が増加する。 ○エ この財の市場は不完全競争であり、学生に対する価格を引き下げると、企業収入が増加する。 |

テキストを目で追っても理解しにくい弾力性は、当問を使ってエクセル計算すれば納得。なおA、Bからの変化量(A’、B’)を任意に変えても、弾力性の計算結果は同じです。

| 下図には、Q=-P + 10 で表される需要曲線が描かれている(Q は需要量、Pは価格)。点A および点B における需要の価格弾力性(絶対値)に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×ア 需要の価格弾力性は、点A のとき1 であり、点B のとき1 である。 ×イ 需要の価格弾力性は、点A のとき1 であり、点B のとき4 である。 〇ウ 需要の価格弾力性は、点A のとき4 であり、点B のとき1 である。 ×エ 需要の価格弾力性は、点A のとき4 であり、点B のとき4 である。 |

弾力性にしては易問。需要/供給曲線が垂直になると弾力性ゼロ、水平になると無限大の暗記で当たります。

| × | →○ | |

| ×b | 減少 | 増加 |

| ×c | 無限大 | ゼロ |

| 下図において、ある農産物に対する需要曲線Dの下で、垂直な供給曲線S0が収穫量の増加(Q0→Q1)に伴ってS1にシフトした結果、市場価格はP0からP1に下落した。このときの状況に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ○a この農産物の生産者は、価格の変化に対して供給量を調整することができない。 ×b この農産物の供給量が増加したことで、消費者余剰は減少する。 ×c 供給の価格弾力性は無限大である。 ○d 需要の価格弾力性(絶対値)が1 より小さいと、供給量の増加は生産者の収入を減少させる。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 | 誤 |

| ×イ | 正 | 誤 | 正 | 誤 |

| 〇ウ | 正 | 誤 | 誤 | 正 |

| ×エ | 誤 | 正 | 誤 | 正 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 誤 | 正 |

これはあっと驚く易問で、水平な需要曲線=価格弾力性無限大の暗記で当たります。

| × | →○ | |

| ×b | 小さい | 大きい |

| 下図のように、X財は右下がりの需要曲線DX、Y財は水平な需要曲線DY でそれぞれの需要曲線が与えられるとする。このとき、X財とY財の需要の価格弾力性に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ○a 点A におけるX財の需要の価格弾力性は、点B におけるY財の需要の価格弾力性よりも小さい。 ×b 点B におけるY財の需要の価格弾力性は、点C におけるY財の需要の価格弾力性よりも小さい。 ○c 点C におけるX財の需要の価格弾力性は、点C におけるY財の需要の価格弾力性よりも小さい。 |

| a | b | c | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 |

| ○イ | 正 | 誤 | 正 |

| ×ウ | 正 | 誤 | 誤 |

| ×エ | 誤 | 正 | 誤 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 正 |

所得弾力性

弾力性はグラフにすると難しくなるので、R3はテキストレベルの文章題に。

| × | →○ | |

| ×ア | ともに上級財 | 学食は下級財、イタリアンレストランは上級財 |

| ×イ | 補完財 | 代替材 |

| ×エ | 必需品 奢侈品 | 下級財 上級財 |

| ×オ | 必需品 | 上級財(奢侈品・必需品)・下級財のどれか |

| 大学生のAさんは、アルバイト先の時給が上がったことで、所得が増加した。その結果、お昼に学食に行く回数が減り、イタリアンレストランに行く回数が増えた。この状況に関する説明として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア Aさんにとって、学食とイタリアンレストランの消費は両方ともプラスであるので、学食は下級財、イタリアンレストランは上級財である。 ×イ Aさんにとって、学食とイタリアンレストランは代替材である。 ○ウ Aさんにとって、学食の消費は減り、イタリアンレストランの消費は増えたので、学食は下級財であり、イタリアンレストランは上級財である。 ×エ Aさんにとって、学食は下級財であり、イタリアンレストランは上級財である。 ×オ Aさんにとって、学食もイタリアンレストランも上級財(奢侈品・必需品)・下級財のどれかである。 |

見慣れないグラフ問題ですが、上級財の知識で当てる。ついでに必需財⇔奢侈財もセットで覚えます。

| × | →○ | |

| ×a | 奢侈財 | 上級財 |

| ×c | 必需財 | 下級財 |

| 下図は、所得水準と、ある財の消費量の関係を表したエンゲル曲線である。この図から読み取れる記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×a 所得Y1の領域では、この財は奢侈財であると判断される。 ○b 所得Y2の領域では、この財は上級財であると判断される。 ×c 所得Y3の領域では、この財は必需財であると判断される。 |

今日のまとめ

そう、ただし「2次」でヤマを張った所でカスリもしない。それより大事なのは、誤答選択肢の言い回しに早く慣れ、生成AIのように文章を後方予測することです。