過去問に次々挑む楽しみは、最初は解けない論点が、面白いように次々解けてくること。そして最も得意化しやすいのが、今日の市場均衡他37マークの面積パズルです。

はい、標準400hで500点超えハイスコアが推奨される「1次」では、そのような割り切りが試験主催者に好感されます。そして今日の33マークでは、課税や補助金などの政策効果を、すばやくパターン化して解き進みます。

「2次」解法をうっかりパターン化すると、同業D社でノウハウ縛りの刑で、ひどいとベテループ。そこでパターンで覚える解き方は「1次」で済ませてしまいます。

| ① 貿易自由化と関税 | ② 補助金と課徴金 | ③ 外部不経済の発生と抑制 |

|---|---|---|

| 貿易自由化:国境を越えた商品やサービスの自由な取引を促進する政策です。これにより、外国の商品やサービスがより容易に市場に参入できるようになり、消費者はより安い商品を購入できるようになります。 | 補助金:政府が特定の産業や企業に金銭的支援を提供することです。生産者に利益をもたらし、製品の供給を増やす可能性がありますが、長期的に持続可能な結果につながるかは不透明です。 | 外部不経済:市場取引の結果として、その取引参加者以外に負の影響が及ぶ現象です。 外部不経済が発生すると、社会的なコストが発生し、市場の効率性が損なわれる可能性があります。 |

| 関税:国境を越える商品に課される税金で、輸入品の価格を上げ、国内産業を保護するために導入されることがあります。しかし同時に消費者にとってはコストが上昇し、消費者余剰が減少する可能性があります。 | 課徴金:市場活動によって生じる負の外部性を内部化するために課される料金です。企業や個人の行動を変更して外部不経済を減らすことができ、企業が環境に配慮した生産方法を採用する例があります。 | 外部不経済の抑制:そこで政府が介入し、税金や規制を導入することがあります。ただし政府の介入が必要な場合でも、それが市場にとって最善の解決策であるかどうかは議論の余地があります。 |

【過去問RTA 経済②】 市場均衡~市場の失敗37マーク / 面積パズル

下手なテキストより、よほどわかりやすく・親切なのが生成AI解説。上記①~③をふぅんと眺めたら、以下のグラフ問題をまとめて解いて、AIの主張に頷ければOKな。

市場均衡~余剰分析

市場均衡&パレート最適

ミクロ経済学では、市場均衡=余計なことをせず市場価格で取引が成立するのが、最も望ましいパレート最適です。

減少と増加があべこべ。

| × | →○ | |

| ×a | 減少 | 増加 |

| ×d | 増加 | 減少 |

| 市場取引から発生する利益は、「経済余剰」といわれる。この経済余剰は、売り手にも買い手にも生じ、売り手の経済余剰は「生産者余剰」、買い手の経済余剰は「消費者余剰」と呼ばれる。 下図に基づき、需要曲線または供給曲線のシフトに伴う余剰の変化に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。なお、点E が初期の均衡を示している |

| ×a 所得の増加によって需要曲線が右方シフトすると、生産者余剰は減少する。 ○b 技術進歩によって供給曲線が右方シフトすると、消費者余剰は増加する。 ○c 好みの変化によって需要曲線が左方シフトすると、生産者余剰は減少する。 ×d 原材料費の上昇によって供給曲線が左方シフトすると、消費者余剰は増加する。 |

| ×ア aとb ×イ aとd ○ウ bとc ×エ cとd |

S、D曲線のシフトの組み合わせが、どんな結果になるか。2要因による因果関係のドリルに。

| × | →○ | |

| ×ア | 左方 上昇 | 右方 下落 |

| ×イ | 均衡価格が上昇 | 数量が増加 |

| ×ウ | 左方 均衡価格が上昇 | 右方 数量が増加 |

| ×エ | 均衡価格が下落 | 数量が減少 |

| 市場取引において、売り手の行動を表す曲線は「供給曲線」、買い手の行動を表す曲線は「需要曲線」と呼ばれている。下図に基づき、供給曲線と需要曲線のシフト要因と、均衡価格の変化に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。なお、点E が初期の均衡を示している。 |

|

| ×ア 技術の進歩によって供給曲線が左方にシフトし、嗜し好こうの変化によって需要曲線が左方にシフトすると必ず均衡価格が上昇する。 ×イ+ 技術の進歩によって供給曲線が右方にシフトし、所得の増加によって需要曲線が右方にシフトすると必ず均衡価格が上昇する。 ×ウ 原材料費の下落によって供給曲線が左方にシフトし、嗜し好こうの変化によって需要曲線が右方にシフトすると必ず均衡価格が上昇する。 ×エ 原材料費の上昇によって供給曲線が左方にシフトし、嗜し好こうの変化によって需要曲線が左方にシフトすると必ず均衡価格が下落する。 〇オ 原材料費の上昇によって供給曲線が左方にシフトし、所得の増加によって需要曲線が右方にシフトすると必ず均衡価格が上昇する。 |

選択肢はテキストレベルの易問でいいやの場合、全選択肢の正誤を判断させる組み合わせパターンにして、難度を少し上げます。

| × | →○ | |

| ×a | 減少 | 増加 |

| 左図では供給曲線が垂直になっており、また、右図では需要曲線が垂直になっている。需要曲線がシフトする場合の売り手の収入の変化に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×a 左図では、需要曲線が右方にシフトするとき、売り手の収入は減少する。 ○b 右図では、需要曲線が右方にシフトするとき、売り手の収入は増加する。 ○c 需要曲線が左方にシフトするとき、両方の図で、売り手の収入は減少する。 |

価格上昇するのは、需要曲線Dの右シフトか、供給曲線Sの左シフト。その要因を選ぶ国語の問題です。なお×bcは供給曲線Sを右シフトさせ、価格を下げます。

| 下図のような需要曲線D と供給曲線S で形成される、ある食品(上級財)の市場において、当初P が均衡価格であったとする。この価格を上昇させる要因の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ○a 当該食品の健康増進効果に関する知見の広まり ×b 当該食品の生産技術の進歩 ×c 政府による生産補助金の交付 ○d 家計の所得の増大 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | ○ | × | ||

| ×イ | ○ | × | ||

| 〇ウ | ○ | ○ | ||

| ×エ | × | × | ||

| ×オ | × | ○ |

貿易と関税(従価税含む)

次に、貿易自由化した時の余剰の増加と、逆に関税や従価税を掛けた時の死荷重を考えます。

関税は数量Qを減らすが、補助金でQは変わらない。関税と補助金の政策効果を同時に論じる、見た目以上の難問です。

| × | →○ | |

| ×ア | Q1 | Q3 |

| ×イ | Q2 | Q4 |

| ×ウ | Q3 | Q1 |

| 下図は、産業保護という観点から、輸入関税と生産補助金の効果を描いたものである。輸入関税をかける場合、この財の国内価格はPf からPd へと上昇する。また、生産補助金を交付する場合、この財の供給曲線はS0 からS1 へとシフトする。 この図に基づいて、下記の設問に答えよ。 |

| (設問1 ) 輸入関税をかけた場合、また、生産補助金を交付した場合の需要量と供給量に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 輸入関税をかけた場合の需要量はQ1である。 ×イ 輸入関税をかけた場合の供給量はQ2 である。 ×ウ 生産補助金を交付した場合の需要量はQ3 である。 ○エ 生産補助金を交付した場合の供給量はQ4 である。 |

当問はやや難で、結論○エの前提で、×アイウにバツを付ける。暗記は不要で、復習用の良問です。

| (設問2 ) | × | →○ |

| ×ア | □BCJK | △FIH |

| ×イ | □BCJK 輸入関税 | △FIH 生産補助金(下線部あべこべ) |

| ×ウ | と△GJK 輸入関税 | (削除) 生産補助金(下線部あべこべ) |

| 輸入関税と生産補助金による社会的余剰の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ア □BCJK の分だけ、生産補助金の方が輸入関税よりも損失が少なく、産業保護の政策としてより効果的である。 イ □FGKH の分だけ、輸入関税の方が生産補助金よりも損失が少なく、産業保護の政策としてより効果的である。 ウ △FIH と △GJK の分だけ、輸入関税の方が生産補助金よりも損失が少なく、産業保護の政策としてより効果的である。 エ △FIH の分だけ、生産補助金の方が輸入関税よりも損失が少なく、産業保護の政策としてより効果的である。 |

○エ一択。ついに「関税」を問うこともやめ、完全なサービス問題に。

| × | →○ | |

| ×ア | (3)と(4) | (2)と(3)と(4) |

| ×イ | (1)よりも大きくなり | (1)と等しくなり |

| ×ウ | (1)と(2) | (1) |

| ×オ | (2)と(3) | (3)と(4) |

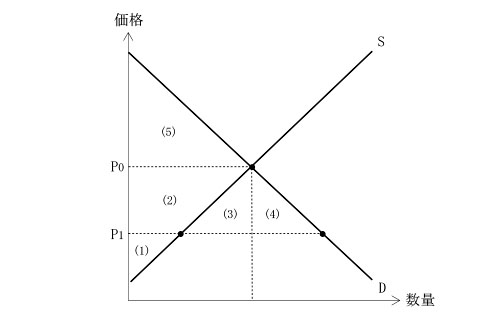

| 自由貿易協定によって、それまで輸入が禁止されていた果物の輸入が自由化されることになった。下図には、この果物に関する国内市場の需要曲線D と供給曲線S が描かれている。輸入自由化によって、国内価格がP0 から国際価格P1 になったときの消費者余剰と生産者余剰に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×ア 自由貿易協定によって、消費者余剰は(3)と(4)の分だけ増加する。 ×イ 自由貿易協定によって、生産者余剰は(1)よりも大きくなり、消費者余剰は⑸よりも大きくなる。 ×ウ 自由貿易協定による、生産者から消費者への再分配効果は(1)と(2)である。 ○エ 自由貿易協定による生産者余剰の減少分は⑵である。 ×オ 自由貿易協定による総余剰の増加分は、(2)と(3)を加えたものである。 |

| × | →○ | |

| ×b | (2) | (1)(2) |

| ×c | (1)(2)(3)(4) | (1)(2)(3) |

| 閉鎖経済の下で国内でのみ生産販売されていた製品が、貿易の自由化により外国に輸出された場合の効果について考える。下図は、国際価格がPfで与えられる、ある工業製品に対する国内の需要曲線Dと供給曲線Sを示している。当初、閉鎖経済の下で国内の需要量と供給量が点Eで均衡し、国内価格はP0、取引量はQ0であったが、国際価格Pfの輸出財市場に参入したことで、供給量はQ2に増加することになった。 この図から読み取れる記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| a 貿易自由化によって、国内の消費量はQ0からQ1に減少する。 b 貿易自由化による消費者余剰の減少分は、⑵である。 c 貿易自由化による生産者余剰の増加分は、⑴、⑵、⑶、⑷の合計である。 d 貿易自由化による社会的総余剰の増加分は、⑶である。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 | 誤 |

| ×イ | 正 | 正 | 誤 | 誤 |

| ○ウ | 正 | 誤 | 誤 | 正 |

| ×エ | 誤 | 正 | 正 | 誤 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 誤 | 正 |

| × | →○ | |

| ×a | ⑴と⑵の合計 | (1) |

| ×c | ⑷、⑸、⑹の合計 | (4) |

| ×d | ⑶ | (2)(5) |

| 下図に基づき、ある生産物に課される輸入関税の効果を考える。この財の国内需要曲線はD、国内供給曲線はS であり、国際価格はPf で与えられている。当初この財については自由貿易政策がとられていたとする。ここで、同国が輸入1 単位当たりT の関税を賦課したことで、国内価格はPd に上昇することになった。 この図に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×a 国内価格の上昇による生産者余剰の増加分は、⑴と⑵の合計である。 ○b 国内価格の上昇による消費者余剰の減少分は、⑴、⑵、⑷、⑸の合計である。 ×c 政府の関税収入は、⑷、⑸、⑹の合計である。 ×d 関税政策が生じさせた厚生上の純損失は、⑶である。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 | 誤 |

| ×イ | 正 | 誤 | 正 | 誤 |

| ×ウ | 誤 | 正 | 誤 | 正 |

| ○エ | 誤 | 正 | 誤 | 誤 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 正 | 正 |

補助金⇔課徴金(外部不経済の是正)

最後に、補助金による死荷重と、外部不経済による死荷重の是正を考える。出題パターンが常に変わるので、面積の増える減るをその場その場で考えます。

当問はマクロ(ケインズ型AD-AS)と紛らわしいですが、ミクロの知識だけで解きます。

| × | →○ | |

| ×ア | 増加しない | 価格上昇分だけ増加する |

| ×イ | 超過需要 | 超過供給 |

| ×エ | P2 | P1 |

| 下図は、供給曲線の形状が特殊なケースを描いたものである。座席数に上限があるチケットなどは、ある一定数を超えて販売することができないため、上限の水準において垂直になる。なお、需要曲線は右下がりであるとする。 この図に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×ア 供給曲線が垂直になってからは、生産者余剰は増加しない。 ×イ このイベントの主催者側がチケットの価格をP1 に設定すると、超過需要が生じる。 ○ウ チケットがP3 で販売されると、社会的余剰は均衡価格の場合よりも四角形GEFHの分だけ少ない。 ×エ チケットがQ1 だけ供給されている場合、消費者は最大P2 まで支払ってもよいと考えている。 |

正解○ウで発生する△EHIのロスが、主催側の気にする死荷重です。

| × | →○ | |

| ×ア | 消費者余剰 | 消費者+生産者余剰 |

| ×イ | 四角形P1FJP0 △EFJ | △EGJ △EFG |

| ×エ | Q2 | Q1 |

| 下図では、需要曲線D と供給曲線S の交点E に対応する生産量Q0 のもとで市場全体の経済余剰が最大化し、資源配分が効率的になる。反対に、Q0 以外の生産量では、資源配分は非効率的になる。 この図に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×ア 生産量がQ1 のとき、点E の場合と比べて、消費者余剰が三角形EFG の分だけ少なくなるので、資源配分は非効率的になる。 ×イ 生産量がQ1 のとき、点E の場合と比べて、生産者余剰は四角形P1FJP0 の分だけ多くなるが、総余剰では三角形EFJ だけ少なくなるので、資源配分は非効率的になる。 ○ウ 生産量がQ2 のとき、点E の場合と比べて、消費者余剰は四角形P0EIP2の分だけ多くなるが、総余剰では三角形EHI だけ少なくなるので、資源配分は非効率的になる。 ×エ 生産量がQ2のとき、点E の場合と比べて、生産者余剰が四角形P0EGP2 の分だけ少なくなるので、資源配分は非効率的になる。 |

補助金のもう少し簡単な設問。死荷重の発生するメカニズムは理解で。aは下線部を□ACFE+□EFGH、cは△EGHだけ減少、です。

| × | →○ | |

| ×a | □ACFE | □ACEF+□EFGH |

| ×c | △EFGだけ増加 | △EGHだけ減少(死荷重) |

| 農業保護を目的とした農家への補助金政策の効果を考える。下図において、D は農産物の需要曲線、S は補助金交付前の農産物の供給曲線、S’ は補助金交付後の農産物の供給曲線である。政府は、農産物1 単位当たりEF またはHG の補助金を交付する。 この図に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a 政府が交付した補助金は□ACEF である。 ○b 補助金の交付によって、消費者の余剰は四角形ABGE だけ増加する。 ×c 補助金の交付によって、総余剰は△EFGだけ増加する。 ○d 補助金の交付によって、農家の余剰は四角形BCFG だけ増加する。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | × | ○ | ||

| ×イ | × | × | ||

| ×ウ | ○ | × | ||

| ○エ | ○ | ○ |

R2第18問と同じグラフですが、数量Qが減るのが課税、そのままなのが補助金です。

| × | →○ | |

| ×ア | 四角形CBEF | △EFHを足す |

| ×ウ | 四角形CBGF | 生産量をQ1→Q2 |

| ×エ | 四角形FGEH | 生産量を(Q2-Q1)→Q2 |

| ×オ | 四角形P1P2GF | ×ウと同じ |

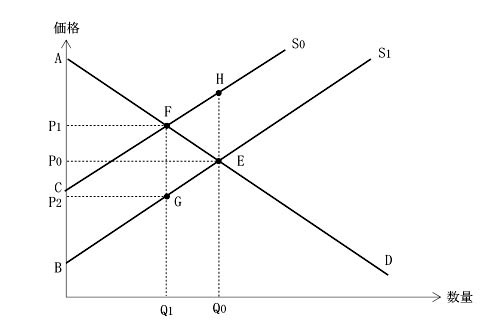

| 生産に外部経済が伴う場合の市場均衡を考える。下図には、需要曲線D、私的限界費用曲線S0、社会的限界費用曲線S1 が描かれている。市場均衡は点F で与えられ、均衡価格はP1、均衡取引量はQ1 である。また、社会的な最適点は点E で与えられている。 このとき、社会的に最適な状態を実現するために政府が生産者に対して補助金を交付するとする。交付される補助金の大きさとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×ア 四角形CBEF ○イ 四角形CBEH ×ウ 四角形CBGF ×エ 四角形FGEH ×オ 四角形P1P2GF |

補助金の変形として家賃規制があり、ここでは供給量がQ0→Q1に減って死荷重△ECFが発生します。点Gを自分で足す必要がある難問。

| × | →○ | |

| ×a | 三角形AP1F | 台形AGCP1 |

| ×d | 三角形ECF | 三角形ECG |

| 一定の賃貸住宅について、下図の需要曲線Dと供給曲線Sの下で当初の市場価格(家賃)がP0、均衡取引量がQ0であったとする。ここで、政府が価格P1を上限とする家賃規制を導入した場合の効果に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×a 家賃規制導入後の消費者余剰は、三角形AP1Fで示される。 ○b 家賃規制導入後の生産者余剰は、三角形P1BCで示される。 ○c 家賃規制導入後の住宅供給者の収入は、四角形P1OQ1Cで示される。 ×d 家賃規制導入によって生じた死荷重は、三角形ECFで示される。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 | 誤 |

| ×イ | 正 | 誤 | 誤 | 誤 |

| ×ウ | 誤 | 正 | 正 | 正 |

| 〇エ | 誤 | 正 | 正 | 誤 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 誤 | 正 |

課税後の面積変化を考えます。

| × | →○ | |

| ×b | □EFGH | △CFJ(課税前の余剰)ー△BEF(課税後〃) |

| ×d | □EFJI | □EFHG |

| オーバー・ツーリズムによる地域住民の生活への悪影響に対して、政府が税を使って対処することの効果を考える。下図において、D はこの地域の観光資源に対する需要曲線、S は観光業者の私的限界費用曲線、S’ はオーバー・ツーリズムに伴う限界外部費用を含めた観光業者の社会的限界費用曲線である。 この図に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 課税によって、観光客の余剰は四角形BCJG だけ減少する。 ×b 課税によって、観光業者の余剰は□EFGHだけ減少する。 ○c 課税によって、この地域の総余剰は三角形GJI だけ増加する。 ×d 課税によって、政府は□EFJI の税収を得る。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | ○ | × | ||

| ○イ | ○ | ○ | ||

| ×ウ | × | ○ | ||

| ×エ | × | × |

補助金や課税の政策効果を考えさせる良問です。正解○エとしたうえで、×アイウオが違う理由を挙げて納得を。

| 政策の効果 | |

| ×ア | (バリアフリーの促進) |

| ×イ | (税の減免→促進効果) |

| ×ウ | (補助金→促進効果) |

| ×オ | (課徴金の減免→施策の緩和) |

| 外部不経済の内部化を意図して採用されると想定される政策や制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 一定の自動車駐車場に対して、身体障がい者用駐車施設の設置を義務付けること ×イ 市街化区域内の農地などを対象として、一定の条件の下で固定資産税等を減免する生産緑地制度 ×ウ 他地域から移住してきた世帯を対象に、子ども一人あたり定額の補助金を給付する制度 ○エ 二酸化炭素の排出量を基準とした化石燃料への課税 ×オ 入札談合などの事実を自主申告した企業に対して、当該違反への課徴金を減免する制度 |

外部不経済では数量Qに注目。Q1でなくQ0になる理由が分かれば解けます。

| ある財の生産に外部不経済が伴う場合の市場均衡を考える。下図には、需要曲線D、私的限界費用曲線S0、社会的限界費用曲線S1 が描かれている。市場均衡は点H で与えられ、均衡価格はP0、均衡取引量はQ0 である。 このとき、この財の生産に外部不経済がまったく生じなかった場合に比べて、社会が被る追加的費用の大きさとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×ア 四角形P1 P0 HE ×イ 四角形P0 P2 FH ×ウ 四角形CBFE ○エ 四角形CBHG ×オ 四角形EFHG |

ひっかけが2つあり、税収は×CEF→□ABFE、超過負担は×EHG→○EFH。ここでは超過負担=死荷重です。

| 税収 | 超過負担 | |

| ○ア | □ABFE | △EFH |

| ×イ | □ABFE | △EHG |

| ×ウ | △CEF | △EFH |

| ×エ | △CEF | △EHG |

| 下図は、ある財の需要曲線と供給曲線を描いている。D はこの財の需要曲線、Sは課税前の供給曲線である。この財には、税率t %で従価税が課されており、S’ は課税後の供給曲線である。 この税による税収と超過負担の組み合わせを表すものとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

R5からの傾向として、必要な補助線を省略する傾向が。R2第19問と全く同じグラフですが、点Hと補助線を自分で引く必要があります。

| × | →○ | |

| ×a | 三角形BOE | 三角形OFH |

| ×c | 三角形AOG | 台形AOFE |

| 下図は、ある財の需要曲線D と供給曲線S である。いま、この財にt% の従価税を課すとする。このとき、S は課税前の供給曲線、S' は課税後の供給曲線である。 この図に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×a 課税後の生産者余剰は、三角形BOE である。 ○b 課税による超過負担は、三角形EFG である。 ×c 課税後の総余剰は、三角形AOG である。 |

| a | b | c | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 |

| ×イ | 正 | 正 | 誤 |

| ×ウ | 正 | 誤 | 正 |

| ×エ | 誤 | 正 | 正 |

| ○オ | 誤 | 正 | 誤 |

不完全競争

ここまでの自由な市場均衡と異なり、独占や寡占で何が起きるか。その勢いで自分の態度が相手の出方に影響するゲーム理論を考えます。

独占~寡占

当問はややひっかけで、生産水準はMC⇔Dの交点なのでアイの2択に。次に固定費分=AC-MCなので○イですが、覚えなくてOKです。

| × | →○ | |

| ×ア、ウ | 四角形OP0EQ0 | 四角形P0EBC |

| ×ウ、エ | Q1 | Q0 |

| 2 部料金制の考え方によれば、電力やガスなどの産業では、政府が補助金の交付をしなくても最適な生産水準が達成される。下図には、需要曲線D、平均費用曲線AC、限界費用曲線MC、限界収入曲線MR が描かれている。 この図に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×ア 最適な生産水準はQ0 となり、消費者が均等に負担する基本料金は、四角形OP0EQ0である。 ○イ 最適な生産水準はQ0 となり、消費者が均等に負担する基本料金は、四角形P0EBC である。 ×ウ 最適な生産水準はQ1となり、消費者が均等に負担する基本料金は、四角形OP0EQ0である。 ×エ 最適な生産水準はQ1 となり、消費者が均等に負担する基本料金は、四角形P1FGP0 である。 |

当問の選択肢イエは交点の話、アウは面積を聞いています。

| × | →○ | |

| ×ウ | 台形AP2GF | △AP1F |

| 下図によって独占企業の利潤最大化を考える。D は独占企業の市場需要曲線、MR は独占企業の限界収入曲線、MC は独占企業の限界費用曲線である。 この図に関する記述として、最も不適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ○ア 社会的に望ましい生産量はQ0 で実現し、そのときの総余剰は三角形ABEである。 ○イ 生産量がQ1 のとき、この独占企業の平均収入はP1 である。 ×ウ 独占企業が利潤を最大化させるときの消費者余剰は台形AP2GFである。 ○エ 独占企業の利潤を最大化する生産量はQ1 である。 |

独占における平均費用価格形成原理、限界費用〃は初出題で、前者はD=ACとなるP2、後者はD=MCとなるP4に公的に価格を決めることを指します。テキスト外なので初回は当てなくてOK。

| × | →○ | |

| ×b | 四角形P1P2GF | ゼロ |

| ×c | 三角形EP1F | 三角形EP4I |

| 下図は、ある地域で独占的な地位にある電力会社の平均費用AC、限界費用MC、限界収入MRおよび同地域での電力の需要曲線Dを示している。この図から読み取れる記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ○a 平均費用価格形成原理の下で、この企業の総収入と総費用はともに四角形P2OQ2Gで示される。 ×b 平均費用価格形成原理の下で、生産者余剰は四角形P1P2GFで示される。 ×c 限界費用価格形成原理の下で、消費者余剰は三角形EP1Fで示される。 ○d 限界費用価格形成原理の下で、この企業には四角形P3P4IHに相当する損失が生じる。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 | 誤 |

| ○イ | 正 | 誤 | 誤 | 正 |

| ×ウ | 誤 | 正 | 正 | 誤 |

| エ | 誤 | 正 | 誤 | 誤 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 誤 | 正 |

これも初見問題なので、当てようとせず一旦答を覚えて済ませます。

| × | →○ | |

| ×c | 三角形AW2F | 三角形BW1G |

| 企業城下町のように働く場が限られているケースは、下図のような、買い手独占の労働市場モデルによって考察できる。Dは労働需要曲線、Sは労働供給曲線、MCは労働の限界費用曲線である。Sが右上がりであることは、企業にとって、たくさんの労働者を雇用するためには高い賃金率の支払いが必要であることを意味する。この高い賃金率は、追加的に増える労働者だけではなく、すでに雇用している労働者にも適用される。したがって、買い手独占の労働市場のMCは、Sよりも上方に位置する。 この図に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ○a この独占企業は、W1の賃金率で労働者を雇用する。 ×b 労働者の余剰は、三角形AW2Fである。 ○c 労働市場が完全競争である場合と比べて、三角形EFGだけの余剰が失われている。 ○d 最低賃金率がW0に設定されると、労働投入量は増加する。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 | 正 |

| ×イ | 正 | 正 | 正 | 誤 |

| ×ウ | 正 | 正 | 誤 | 正 |

| ○エ | 正 | 誤 | 正 | 正 |

| ×オ | 誤 | 正 | 正 | 正 |

R5第20問と異なり、こちらはテキストレベルの独占なので当たります。

| × | →○ | |

| ×a | 三角形P1 BE | 四角形BP0FE |

| ×c | P1 | P0 |

| 下図は、独占企業の市場需要曲線D、限界収入曲線MR、限界費用曲線MC を描いている。いま、この独占企業は、利潤を最大化するように生産量を決定しているとする。 この図に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×a 生産者余剰は、三角形P1 BE である。 ○b 消費者余剰は、三角形AP0 F である。 ×c 販売価格は、P1 である。 |

| a | b | c | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 |

| ×イ | 正 | 正 | 誤 |

| ×ウ | 正 | 誤 | 正 |

| ×エ | 誤 | 正 | 正 |

| ○オ | 誤 | 正 | 誤 |

独占的競争は一言で説明しづらく、競合が少ない内は儲かるが、そのうち儲からなくなる業種と一旦くだらなくします。

| × | →○ | |

| ×a | 製品差別化のおかげで~ | 製品差別化しても同じ顧客を奪い合うため需要が減少する |

| ×d | プライス・テイカー | プライス・メーカー |

| 居酒屋は独占的競争市場の一例として考えられている。このような独占的競争市場における居酒屋に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a この居酒屋は、周囲の居酒屋が価格を下げた場合でも、製品差別化のおかげで需要が減少することはない。 ○b この居酒屋は、正の利潤を見込んで新規の居酒屋が多数参入してくると、製品が差別化されていたとしても、長期的に利潤はゼロになる。 ○c この居酒屋は、他の居酒屋とは差別化したメニューを出しているので、価格支配力を持つ。 ×d この居酒屋は、プライス・テイカーである。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | × | ○ | ||

| ×イ | × | × | ||

| ○ウ | ○ | ○ | ||

| ×エ | ○ | × |

×acともにそれらしいひっかけで、aで売り手が少数になるのは独占市場です。間違えたらテキストの独占的競争の説明に戻れば、次は大丈夫。

| × | →〇 | |

| ×a | では 少数 | でも 多数 |

| ×c | も同質財のみを | は同質財以外も |

| 完全競争と不完全競争における市場の特徴に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×a 完全競争市場の売り手は多数であるのに対して、独占的競争市場では売り手が少数である。 〇b 完全競争市場の売り手はプライス・テイカーであるのに対して、不完全競争市場における売り手はプライス・メイカーである。 ×c 完全競争市場の売り手が同質財のみを生産するのと同様に、不完全競争市場における売り手も同質財のみを生産する。 |

| a | b | c | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 |

| ×イ | 正 | 誤 | 誤 |

| ×ウ | 正 | 正 | 正 |

| ○エ | 誤 | 正 | 誤 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 正 |

ゲーム理論

夫婦間のコンフリクトも円満解決するのがミクロです。

| × | →〇 | |

| ×イ | 異なる戦略を取ると | 話し合って協力すると |

| ×ウエ | 協力する | 相手に任せる |

| 夫婦による家事分担は重要である。会社員の太郎さんと主婦の花子さんには、夕方の家事に関して「協力する」「相手に任せる」という選択肢がある。 2 人がともに「協力する」場合、楽しく家事ができ、お互いの負担を大きく減らすことができるので、ともに 30 の利得が得られる。また、どちらか一方が「相手に任せる」場合は、任せた方は苦労がなく 50 の利得が得られるが、 1 人で家事を行う方は -30 と大きい負担となる。さらに、お互いに「相手に任せる」場合は、結果として 2 人が嫌々家事をすることになるので、ともに -10 となる。 下表は、以上の説明を、利得マトリックスにまとめたものである。マトリックスの左側が太郎さんの利得、右側が花子さんの利得である。下表に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ |

|

| 〇ア 太郎さんと花子さんには、共通の支配戦略がある。 ×イ 太郎さんと花子さんは、お互いに異なる戦略を取ると利得が増加する。 ×ウ 太郎さんの最適反応は「相手に任せる」、花子さんの最適反応は「協力する」である。 ×エ ナッシュ均衡は、ともに「協力する」組み合わせである。 |

ゲーム理論の基本問題ですが、環境⇔経済どっちをとるかの一般知識で当たります。

| × | →〇 | |

| ×イ | 選べば 必要はない | 選んでも ことができる |

| ×ウ | 環境保護 | 経済成長 |

| ×エ | 両国が「環境保護」を優先させる政策をとる組み合わせと の2つ | (下線部を削除) |

| 世界経済が低迷する中、国際的な政策協調が必要とされている。 いま、隣り合うA国とB国が「環境保護」と「経済成長」を目的とする政策を選択する。下表は、両国の利得表であり、カッコ内の左側がA国の利得、右側がB国の利得を示している。 このゲームに関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| 〇ア このゲームでは、A国が「環境保護」を優先させる政策を選べば、B国は「経済成長」を優先させる政策を選ぶ方がよい。 ×イ このゲームでは、両国が協調して「環境保護」を優先させる政策を選べば、利得をさらに高めるために、戦略を変える必要はない。 ×ウ このゲームにおけるA国の最適反応は、「環境保護」を優先させる政策を選ぶ場合である。 ×エ このゲームのナッシュ均衡は、両国が「環境保護」を優先させる政策をとる組み合わせと、両国が「経済成長」を優先させる政策をとる組み合わせの2 つである。 |

頻出なので、解説不要のAランクです。

| × | →○ | |

| ×bc | 守る | 破る |

| 特定の財の市場において競合関係にある企業同士が、同一価格での販売を約束するカルテルを結ぶことは、互いの企業にとって有利となる場合がある。ここで企業Xと企業Yは、それぞれ一定の販売価格で合意したカルテルを守るか、あるいはそれを破ってより低い価格で販売するかを選択するものとする。 下表は、両企業の利得表であり、カッコ内の左側が企業Xの利得、右側が企業Yの利得を表している。このゲームに関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

|

| ○a 企業Xが「カルテルを守る」場合において、企業Yの最適反応は「カルテルを破る」である。 ×b 企業Yが「カルテルを守る」場合において、企業Xの最適反応は「カルテルを守る」である。 ×c このゲームにおけるナッシュ均衡は、企業X、企業Yともに「カルテルを守る」ケースである。 ○d このゲームにおけるナッシュ均衡は、企業X、企業Yともに「カルテルを破る」ケースである。 |

市場の失敗

スクールノウハウを無断でパクるフリーライドや、どうせ2割で誰かが受かると学習放棄するモラルハザードが起きる説明です。

公共財

H29第19問と同じ表を使って解く。

| × | →○ | |

| ×a | 無償 | 有償 |

| ×d | 共有資源 | クラブ財 |

| 海洋資源などの共有資源に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a 共有資源の消費に対する無償の許可は、共有資源の消費の効率化につながる。 ○b 共有資源の消費に対する有償の許可は、共有資源の消費の効率化につながる。 ○c 共有資源は、消費に競合性があるが、排他性のない財として定義できる。 ×d 共有資源は、消費に排他性があるが、競合性のない財として定義できる。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | × | ○ | ||

| ×イ | × | × | ||

| ○ウ | ○ | ○ | ||

| ×エ | ○ | × |

論点こそ公共財、外部効果ですが、解き方としては「財務」で習う差額収益を使います。「Ⅳ」対策としてどうぞ。

| ×ア 現状のままでよい。 ○イ 新築を選ぶのが望ましい。 ×ウ どちらを選んでも同じである。 ×エ リフォームを選ぶのが望ましい |

| 費用便益分析による公共事業の評価基準は、純便益の大きさである。 ある町では、市街地にある老朽化した公共施設のマネジメントとして、市街地から郊外へ移転した上で新築する方法と、その場所のままでリフォームする方法を検討している。なお、現在の公共施設は、市街地に所在することが理由で、近隣に道路渋滞を発生させている。この道路渋滞は、公共施設が市街地から郊外へ新築移転することにより解消される。 新築の場合とリフォームの場合の、それぞれの費用や便益などは、下表のとおりとする。ただし、利子率はゼロとする。このとき、費用便益分析によって2 つの方法を検討した結果として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

H29→R1→R3と規則的に2年に一度の出題。

| × | →○ | |

| ×c | 持ち合わせる | 両方ともない |

| 消費の競合性と排除性に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ○a マグロの漁場のような共有資源には、排除性はないが、競合性がある。 ○b 支払いにより加入をすることで消費ができるクラブ財には、排除性があるが、競合性はない。 ×c 競合性と排除性を持ち合わせる財のことを公共財という。 |

| a | b | c | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 |

| ○イ | 正 | 正 | 誤 |

| ×ウ | 正 | 誤 | 誤 |

| ×エ | 誤 | 正 | 誤 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 正 |

当問と関連し、「経営」R5再試験第32問でサービス財⇔デジタル財⇔公共財を比べて覚える良問が出題されました。こちらをどうぞ。

| × | →○ | |

| ×ア | 限定され | 限らず |

| ×イ | 巨額の固定費用がかかる とれない | 対価を正当に徴収しにくい とりにくい |

| ×ウ | ある人の消費が他の人の消費を減らしてしまう 限定して | 不特定多数の人が同時に利用できる(非競合性) 限らず |

| ×オ | できる 含まれる | しにくい 含まれない |

| 経済学において定義される「公共財」に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 公共財とは、政府が供給する財・サービスに限定され、その中には低所得者向けの医療扶助が含まれる。 ×イ 公共財とは、その供給に当たって巨額の固定費用がかかる財・サービスのことであり、生産量の増大に伴って長らく平均費用が逓減するために民間企業では採算がとれない。 ×ウ 公共財は、ある人の消費が他の人の消費を減らしてしまうという性質を備えているため、できるだけ受益者を限定して供給することが求められる。 ○エ 公共財は、すべての人が潜在的に同じ量を消費できるという等量消費的な性質を備えており、その中には社会における良好な治安が含まれる。 ×オ 公共財は、対価を支払わない人の消費を排除できるという性質を備えており、その中には手数料を対価とした、地方自治体による住民票の発行サービスが含まれる。 |

情報の非対称性他

×dの解説はやや難ですが、出来の悪い従業員ほど会社と契約したがる=逆選択で説明できます。

| × | →○ | |

| ×b | 減らす | 増えてしまう |

| ×d | モラルハザード | 逆選択 |

| 情報の非対称性がもたらすモラルハザードに関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 雇用主が従業員の働き具合を監視できないために従業員がまじめに働かないとき、この職場にはモラルハザードが生じている。 ×b 失業給付を増加させることは、失業による従業員の所得低下のリスクを減らすことを通じて、モラルハザードを減らす効果を期待できる。 ○c 食堂で調理の過程を客に見せることには、料理人が手を抜くリスクを減らすことを通じて、モラルハザードを減らす効果を期待できる。 ×d 退職金の上乗せによる早期退職の促進が優秀な従業員を先に退職させるとき、この職場にはモラルハザードが生じている。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | ○ | × | ||

| ○イ | ○ | ○ | ||

| ×ウ | × | × | ||

| ×エ | ○ | × |

逆選択が起きるのは、契約後でなく契約前です。

| × | →〇 | |

| ×a | 逆選択 | モラルハザード |

| 情報の非対称性がもたらす逆選択に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×a 自動車保険における免責事項には、保険の契約後に生じる逆選択を減らす効果が期待できる。 〇b 医療保険制度を任意保険ではなく強制保険にすることには、病気になるリスクの高い人のみが医療保険に加入するという逆選択を減らす効果が期待できる。 〇c 企業が新たに従業員を雇う際に、履歴書だけではなく、その応募者のことをよく知っている人からの推薦状を求めることには、見込み違いの従業員を雇ってしまうという逆選択を減らすことが期待できる。 |

| a | b | c | |

| ×ア | 正 | 正 | 誤 |

| ×イ | 正 | 誤 | 正 |

| 〇ウ | 誤 | 正 | 正 |

| ×エ | 誤 | 正 | 誤 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 正 |

モラルハザードとは、どうせバレないと買い手側が誠実さを欠くことを指し、買い手に負担させる〇エが正解です。

| ×アイオ | (売り手による)シグナリングの説明 |

| ×エ | 社会保険料の労使折半の説明 |

| 情報の不完全性に起因するモラルハザードを軽減することを主な目的として行われる事例として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 家電製品の製造業者が、顧客が製品を購入してから一定の期間内までは無償の保証サービスを提供する。 ×イ 企業が投資資金を調達するにあたって、自社が発行する債券への格付けを民間の格付け会社から取得する。 ×ウ 被保険者の医療費をカバーする健康保険制度において、保険料の負担が被保険者である労働者だけでなく、雇用主側にも課せられる。 ○エ 保険会社が、契約者であるドライバーが対物事故を起こした場合に、当該事故に伴う損害費用のうち一定金額を超える部分のみ補償を行う。 ×オ 持ち家の所有者が旅行者に宿泊サービスを提供する場合、当該サービス取引の仲介業者が、住宅の貸し手に過去の利用者によるサービス評価を公表することを義務付ける。 |

abは分数の問題です。機会費用は事例Ⅳでたまに出るので、不得意な方は復習を。

| × | →〇 | |

| ×b | 3 | 1/3 |

| ×c | Bさん | Aさん |

| 生活の中での絶対優位、比較優位と機会費用について考える。 下表に示すように、Aさんは30 分間で、おにぎりであれば10 個、サンドイッチであれば6 個作ることができる。また、Bさんは30 分間で、おにぎりであれば6個、サンドイッチであれば2 個作ることができる。 AさんとBさんが持つ絶対優位、比較優位と機会費用に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| 〇a Aさんにとって、おにぎりを1 個作ることの機会費用は、サンドイッチ3/5個である。 ×b Bさんにとって、おにぎりを1 個作ることの機会費用は、サンドイッチ3個である。 ×c おにぎりとサンドイッチを作ることの両方に絶対優位を持っているのは、Bさんである。 〇d サンドイッチを作ることに比較優位を持っているのは、Aさんである。 |

今日のまとめ

あら、そこがTAC正答率A~Eを使う利点。正答率AB=テキストレベルでも、正答率CDはテキスト見てもすぐには解けない。そこの理解で応用を利かせる力が、この試験の求める500点超&「2次」スト合格の目安です。