どんな難論点でも、隙あらば萌え絵でくだらなくするのがこのサイト。そして物流センター×マーケットバスケットで浮かんだのが、「もしアマ」。もしアマゾンでバイトするなら必須の知識です。

その通りです。そしてもしあなたが目指すのが口先コンサルでも、店舗や物流現場でコミュニケーションするには、彼らがどのようなモチベで働くか、最低限の知識をマスターしましょう。

フルフィルメントセンターでの倉庫作業は、顧客がオンラインで注文した商品を受け取り、迅速かつ正確に発送するための基盤となります。倉庫作業のスタッフは、効率的な在庫管理や商品のピッキング、パッキング、配送準備を行います。彼らの努力により、顧客は注文した商品を迅速に受け取り、品質の高いサービスを享受することができます。

【必要な知識やスキル】

商品管理や在庫管理に関する基本的な知識

物流および倉庫管理の基本的な理解

チームワークやタイムマネジメントスキル

カスタマーサポート部門で顧客とのコミュニケーションを担当し、顧客関係管理(CRM)システムを使用して顧客の問題を解決します。カスタマーサポートは、顧客の質問や不満を迅速かつ効果的に対応し、顧客の満足度を高める重要な役割を果たすのです。

【必要な知識やスキル】

CRMシステムの理解と運用経験

強力なコミュニケーションスキルと解決能力

顧客志向のマインドセットとエンパシー

アマゾンのデジタルマーケティング部門では、バスケット分析を活用して顧客の購買パターンや行動を理解し、マーケティング戦略の最適化に役立てます。バスケット分析により、顧客がどのような商品を一緒に購入する傾向があるかを把握し、それに基づいて商品の提案やセグメンテーションを行い、顧客の購買体験を向上させることができるのです。

【必要な知識やスキル】

データ分析や統計学の基本知識

バスケット分析やアソシエーションルールの理解

データマイニングツールやBIツールの操作経験

マーケティング戦略の理解と実践経験

【過去問RTA 店舗管理②】物流・コード59マーク / もしアマ~もしアマゾンでバイトするなら?

ふはっ、くっだらねぇ。でも口先コンサルを目指す以上、バイトのシフトリーダー程度の相手を煽てて騙すコミュ力&知識は最低限で必要な。

物流センター

最近目立って増えた物流センター。中に入ったことがなくても、「機能」「運営」と毎回問題に書いてくれるので、論点はすぐ浮かびます。

センター機能

×イは最後の1文節が余計。一言多いベテは落ちます。

| × | →○ | |

| ×ア | 多い | 少ない |

| ×イ | が、通過型物流センターを経由する場合は仕入先の数と同じである。 | (削除) |

| ×エ | 物流センター | 常温物流センター |

| チェーン小売業の物流センターの機能に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 通過型物流センター内の作業工程数は、注文商品を事前に納品先別に仕分けした状態で納品するタイプの物流センターの方が、仕分けしていない状態で納品するタイプよりも多い。 ×イ 店舗の荷受回数は、物流センターを経由しない場合に仕入先の数だけ荷受が発生したとすると、在庫型物流センターを経由する場合は仕入先の数よりも少ないが、通過型物流センターを経由する場合は仕入先の数と同じである。 ○ウ 物流センターから店舗へのカテゴリー納品は、商品を売場に補充する作業の時間を短縮する。 ×エ 物流センターでは、常温で管理できる商品しか取り扱うことができず、低温で管理する必要がある商品は取り扱うことができない。 |

| × | →○ | |

| ×ア | 在庫型 | 通過型 |

| ×イ | ない | ある |

| ×エ | 増加 | 減少 |

| ×オ | 多く | 少なく |

| チェーン小売業の物流センターの機能に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 仕入先から物流センターへの納品頻度は、在庫型物流センターよりも通過型物流センターを利用する方が少なくしやすい。 ×イ 通過型物流センターには、各仕入先からの納品に対する店舗での荷受作業を集約する機能はない。 ○ウ 店舗での発注から納品までのリードタイムは、通過型物流センターよりも在庫型物流センターを利用する方が短くしやすい。 ×エ 物流センターから店舗へ多頻度小口配送を推進すると、店舗の平均在庫量は増加する。 ×オ 物流センターから店舗へのカテゴリー納品を行うと、店舗への納品回数は多くなる。 |

テキストを一読すればすぐ覚える知識です。

| × | →〇 | |

| ×ア | 通過型物流センター | 在庫型物流センター |

| ×ウ | 細かく | 大まかに |

| ×エ | がある | はない |

| ×オ | プロセスセンター | 通過型物流センター |

| チェーン小売業の物流センターの機能に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 通過型物流センターの機能は、仕入先の在庫量と各店舗の在庫量を調整することである。 〇イ 通過型物流センターの入荷形態には、事前に商品を店舗別に仕分けて入荷する場合と、事前に仕分けをせずに総量をそのまま入荷する場合がある。 ×ウ 物流センターから店舗へのカテゴリー納品では、カテゴリー区分を細かく設定することにより、納品車両と商品が入った折りたたみコンテナ内の積載効率を高めることができる。 ×エ 物流センターを利用した取引では、商品の所有権の移転経路に一致するように物流経路を設定する必要がある。 ×オ プロセスセンターは、在庫型物流センターの機能を補完するための小型拠点として、主に完成品の積替えと仕分けの機能を果たすセンターである。 |

明らかに間違いの易問で、どう正解に直すかの語彙を鍛えます。

| × | →○ | |

| ×a | 小売業 | 出荷元 |

| ×c | 荷受け回数を少なく | 陳列作業を効率化 |

| チェーン小売業の物流センターに関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×a 在庫型物流センターの在庫が預かり在庫である場合、その在庫の所有権は小売業にある。 ○b 大ロットで入荷した貨物を小ロットに小分けする作業は、在庫型物流センター、通過型物流センターいずれでも行われる。 ×c 物流センターから店舗へのカテゴリー納品の目的は、店舗での荷受回数を少なくすることである。 |

センター運営

対比(ペア)で暗記を増やします。

| × | →○ | |

| ×イ | 個装 | 内装 |

| ×ウ | 固定 | フリー |

| ×エ | 摘み取り | 種まき |

| ×オ | されている | されていない |

| 物流センターの運営に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア ASN を用いた入荷検品は、商品の外箱に印字されたITF シンボルや、混載の場合に外箱に貼付されたSCM ラベルを読み取った情報と、ASN とを照合することで完了する。 ×イ 個装には、内容物を保護したり、複数の商品を1 つにまとめて取り扱いやすくしたりする機能がある。 ×ウ 固定ロケーション管理は、在庫量が減少しても、保管スペースを有効に活用できるため、保管効率が高い。 ×エ 摘み取り方式ピッキングは、商品ごとのオーダー総数をまとめて取り出した後、オーダー別に仕分けることである。 ×オ トラックドライバーが集品先または納品先の荷主の倉庫内でフォークリフトを使用することは、法律で禁止されている。 |

×ウは現実と、×エは下線部2つがあべこべ。

| × | →○ | |

| ×ア | 荷受 | 出荷 |

| ×ウ | 法律で禁止されており、契約で定めてはならない | 現実にはよくある |

| ×エ | 摘み取り | 種まき |

| ×オ | できる | できるか否かとは無関係 |

| 物流センターの運営に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア ASN(Advanced Shipping Notice)は、荷受側が商品の入荷前に作成する入荷情報のことである。 〇イ スーパーで主に利用されているプロセスセンターは、商品を加工し包装する物流施設である。 ×ウ トラック運転者が集品先または納品先の荷主の倉庫内で付帯作業を行うことは、法律で禁止されており、契約で定めてはならない。 ×エ ピッキングする商品品目数がオーダー数より多い場合には、摘み取り方式ではなく種まき方式で行うのが一般的である。 ×オ 複数の取引先へ同時に出荷する商品が一度に入荷した場合、入荷時に検品すれば、出荷時の検品を省略することができる。 |

こちらは、まぎらわしい用語に入れ替えるパターン。

| 物流センターの運営に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア ABC 分析は、ASNに基づいて在庫管理の重点を決めるのに用いる。 ×イ 固定ロケーション管理は、フリーロケーション管理に比べて商品の保管効率が高いという特徴がある。 ○ウ 棚卸は、実際の在庫(数量など)と在庫台帳の内容とを照合する作業である。 ×エ 摘み取り方式ピッキングは、商品ごとの注文総数を一括してピッキングする作業である。 ×オ デジタルピッキングは、適切な商品を適切な数だけコンテナ等に自動的に投入し梱包する装置である。 |

頻出の基礎知識ですが、その分1問で多くの用語が問われます。

| × | →〇 | |

| ×ア | 荷主 物流センター | 物流事業者(下線部あべこべ) 物流業務 |

| ×イ | 出荷 | 入荷 |

| ×エ | 種まき | 摘み取り |

| ×オ | 保管用 仕分用 | 積み付け用 搬送用 |

| 物流センターの運営に関する記述として、最も適切なものはどれか |

| ×ア 3 PL は、荷主が物流事業者がに代わって物流センターを運営することである。 ×イ ASN は、出荷する商品に誤りがないかを確認する入荷検品に利用される。 〇ウ 在庫管理の重点を決める手法として、ABC 分析が利用される。 ×エ 種まき方式ピッキングは、オーダー別に商品を一品ごとに集品する方法である。 ×オ マテハン機器のうち、パレタイザは保管用の機器であり、AGV(Automatic Guided Vehicle)は仕分用の機器である。 |

物流は毎年同じ知識が問われるイージー領域ですが、当問は×エオの言い回しがやや難です。

| × | →〇 | |

| ×イ | 荷送 | 荷受 |

| ×ウ | 種まき | 摘み取り(下線部あべこべ) |

| ×エ | フォークリフト | フォークリフトなど ※フォークリフト以外の方法もある |

| ×オ | 紐付けずに | 紐つけて |

| 物流センターの運営に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| 〇ア ASNを用いた入荷検品は、荷受側が事前に受信した入荷予定商品の情報と入荷した商品を照合することで完了する。 ×イ トラック予約受付システムは、荷送側の物流センターで配車業務の効率化のために導入されるシステムである。 ×ウ マテハン機器のうち、DPS(Digital Picking System)は種まき方式ピッキングで利用され、DAS(Digital Assorting System)は摘み取り方式ピッキングで利用される機器である。 ×エ ロールボックスパレットを利用した運搬には、フォークリフトが必要である。 ×オ ロケーション管理の方法の1 つであるフリーロケーション管理は、入庫の都度、空いている場所に商品を格納し、保管する商品とその場所を紐づけずに管理する方法である。 |

こちらは簡単。

| × | →〇 | |

| ×ア | のみを提供 | 以外も代行 |

| ×イ | は含まれない | も含まれる |

| ×エ | 保管用 | 仕分用 |

| 物流センターの運営に関する記述として、最も適切なものはどれか |

| ×ア 3PL 事業は、荷主に対して、保管機能のみを提供する事業をいう。 ×イ 小分け商品化包装は流通加工に含まれるが、値札付けは含まれない。 ○ウ 摘み取り方式ピッキングは、オーダー別に商品を一品ごとに集品する方法である。 ×エ マテハン機器のうち、ソーターとパレタイザは保管用の機器である。 |

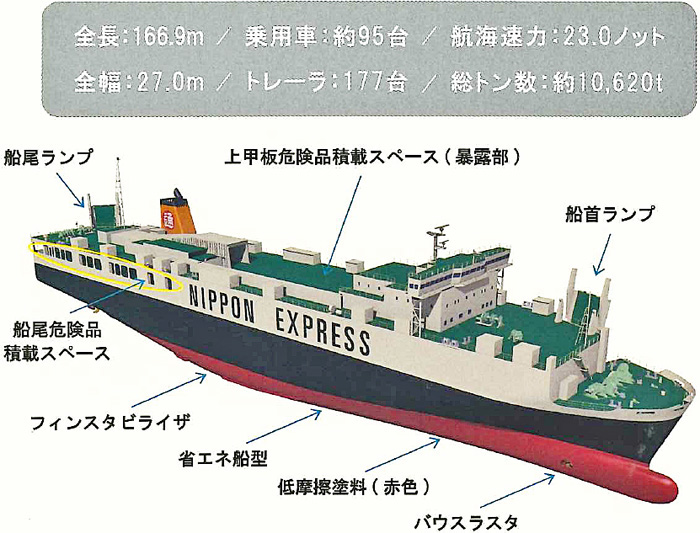

輸配送管理

物流センターの対になる論点が輸送手段です。こちらは手段⇔形態(ユニットロード等)の2つに分かれ、中学社会科レベルの易問です。

輸送手段

対比(ペア)が浮かべば、自信を持ってバツに。

| × | →○ | |

| ×イ | いない する | いる しない |

| ×ウ | 阻害 | 促進 |

| ×エ | トラック | 鉄道や船舶(下線部あべこべ) |

| ×オ | 路線便 | 貸切便 |

| 輸送手段の特徴に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア RORO(roll-on roll-off)船は、貨物を積載したトラックやトレーラーなどの車両をそのまま船内へ積み込んで輸送することが可能である。 ×イ 鉄道輸送は、鉄道コンテナの大きさが平パレットの規格に合っていないので、一貫パレチゼーションを阻害する。 ×ウ トラック輸送から鉄道輸送へのモーダルシフトは、トラックと鉄道の複合一貫輸送を阻害する。 ×エ トラック輸送の長所は、鉄道や船舶での輸送に比べて、輸送トンキロ当たり二酸化炭素排出量が少ないことである。 ×オ 路線便は、貨物を積み合わせて一車単位にまとまるときに利用するトラックの輸送サービスであり、発地から着地まで積み替えを行わずに直行輸送する。 |

対比(ペア)で覚える。

| × | →○ | |

| ×ア | 旅客船 | 貨物専用フェリー |

| ×イ | 中継輸送 | 幹線輸送 |

| ×ウ | 鉄道 | トラック(下線部あべこべ) |

| ×オ | しか認められていない | の他に混載運送がある |

| 輸送手段等に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア RORO(roll-on roll-off)船は、フェリーと同様に、トラックと運転者を一緒に輸送することができる船舶であり、いわゆる旅客船のことである。 ×イ 中継輸送とは、長距離あるいは長時間に及ぶトラック輸送のときに、1 人の運転者が輸送途中で休憩しながら発地から着地まで一貫して輸送することをいう。 ×ウ 鉄道輸送には、トラック輸送に比べて、荷主が出発時間を自由に指定することができるという長所がある一方で、輸送トンキロ当たりの二酸化炭素排出量が多いという短所もある。 〇エ トラックの時間当たりの実車率を高める方策の1 つは、納品先での納品待機時間など手待ち時間を削減することである。 ×オ トラック輸送では、1 台のトラックに荷主1 社の荷物だけを積載する貸切運送しか認められていない。 |

あべこべシリーズ。×エは下線部2つを入れ替え。

| × | →○ | |

| ×ア | する | しない |

| ×ウ | では利用されない | でも利用する |

| ×エ | 鉄道 | トラック(下線部あべこべ) |

| ×オ | を阻害する | の必要を高める |

| 物品の輸送手段に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア RORO(roll-on roll-off)船は、港湾でのコンテナの積み降ろしに専用のクレーンを必要とする。 ○イ 出発時間や到着時間を荷主の都合で指定したいときには、特別積合せ運送よりも、トラックの貸切運送を選択した方がよい。 ×ウ 宅配便は、消費者間で物品を配送するときに利用されるサービスであり、企業間では利用されない。 ×エ 鉄道輸送では、短距離で少量の輸送の場合に、輸送量当たりの輸送料金がトラック輸送よりも低い傾向がある。 ×オ トラック輸送から鉄道輸送へのモーダルシフトは、パレチゼーションを阻害する。 |

結論(述語)あべこべは、ウソに一番気が付きやすい誤答パターンです。

| × | →〇 | |

| ×ア | いる | いない |

| ×イ | 入れない する | 入れる しない |

| ×ウ | 不要 | 必要 |

| ×オ | 路線便 | 貸切便 |

| 物品の輸送手段の特徴に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 鉄道輸送において使用されるコンテナは、1 種類に限定されている。 ×イ トラックに積載した貨物をRORO 船で輸送する際には、トラックがそのまま船内へ入れないため、貨物を取り卸して船内に積み込む作業が発生する。 ×ウ トラック輸送から鉄道輸送へのモーダルシフトを推進することにより、貨物の積み替えが不要になる。 〇エ トラック輸送の契約に関する「標準貨物自動車運送約款」では、運送の対価である運賃と運送以外の役務等の対価である料金を区別している。 ×オ 路線便は、トラック1 台を単独の荷主が貸し切りにして、発地から着地まで直行する輸送方法である。 |

これが本当に国家試験?とめを疑う中学生レベルのあべこべ常識クイズです。

| × | →〇 | |

| ×ア | させてから | させないで |

| ×イ | 含む | 含まない |

| ×ウ | 少ない | 多い |

| ×エ | ハブ・アンド・スポーク | ポイント・トゥ・ポイント |

| 輸送手段と輸送ネットワークの特徴に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 鉄道貨物駅における着発線荷役(E&S:Effective & Speedy)方式は、貨車を架線のある着発線から架線のない荷役線に移動させてからコンテナを積み卸す荷役方式である。 ×イ トラック輸送の契約に関する「標準貨物自動車運送約款」では、運賃を積込みや取卸しを含む運送の対価であると規定している。 ×ウ 日本全体の二酸化炭素排出量は鉄道輸送よりもトラック輸送の方が多いが、輸送トンキロ当たりの二酸化炭素排出量は鉄道輸送よりもトラック輸送の方が少ない。 ×エ ハブ・アンド・スポーク型の輸送ネットワークの特徴は、最終目的地まで直行輸送することである。 〇オ 複合一貫輸送の例として、トラックとRORO船を利用して陸路と海路を組み合わせる輸送形態がある。 |

過去問の答さえ覚えれば、なぜこんなに簡単?と思える国語のクイズが続く。×ウ「特別積合わせ運送」は以下リンクを参照ください。

| × | →〇 | |

| ×ア | 必要 | 不要 |

| ×イ | 鉄道 | トラック(下線部あべこべ) |

| ×ウ | 不定期 貸切 | 定期的 幹線 |

| ×オ | 減少 | 増加 |

| 輸送手段の特徴に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア RORO 船に貨物を積み込む際には、クレーンが必要である。 ×イ 鉄道輸送は、トラック輸送に比べて、荷主が出発時間を自由に指定することができ、短距離で少量の輸送の場合に輸送量当たりの輸送料金が低い傾向がある。 ×ウ 特別積合せ運送は、集貨された貨物を最終目的地まで仕分けず、不定期に実施する貸切運送をいう。 〇エ トラックの時間当たりの実車率を高める方策の1 つは、走行時間のうちの実車時間を長くすることである。 ×オ トラック輸送から鉄道輸送へのモーダルシフトを推進することにより、トラックのみの直行輸送に比べて、荷役作業の負担が減少する。 |

輸送形態(経路、ユニットロード)

結論(述語)あべこべは、ウソに一番気が付きやすい誤答パターンです。

| × | →○ | |

| ×ア | いる | いない |

| ×イ | 共同輸送 | 小売店一括物流 |

| ×エ | 空車 | 実車 |

| トラックなど自動車による輸送形態に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 貨客混載は、バスなど公共交通機関による実施に限られ、トラックによる実施は禁止されている。 ×イ 共同輸送は、複数の荷主の商品をトラック1 台に混載しているため、複数の荷主にとって納品先が一致している場合に限り行われる。 ○ウ ミルクランは、複数の荷主を回って商品を集めることである。 ×エ ラウンド輸送は、往路の車両の積載率を高める輸送形態であり、復路は空車になる。 |

結論あべこべ。

| × | →○ | |

| ×アオ | できない | できる |

| ×イ | ない | ある |

| ×エ | 利用しないで済む | 積極的に利用する |

| 物流におけるユニットロードおよびその搬送機器に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア コンテナは、複合一貫輸送をする際には使用することができない。 ×イ 平パレットには、長さと幅についてさまざまな種類があり、日本産業規格(JIS)で規格化されているものはない。 〇ウ 平パレットを使用する場合は、使用しない場合に比べて、積み込みや取り卸しなどの荷役効率が高い。 ×エ ユニットロード化を推進することにより、パレットやコンテナなどの機器を利用しないで済むようになる。 ×オ ロールボックスパレットには、大きさが異なる荷物を積載することができない。 |

ABは単純知識、Cはメリ・デメの対比です。

| A | B | C | |

| ×ア | 荷役 | 寸法 | 貨物をトラックから取り卸す時間が長くなったりする |

| ○イ | 荷役 | 寸法 | 納品後の平パレットの回収などの管理が必要になったりする |

| ×ウ | 荷役 | 販売価格 | 貨物をトラックから取り卸す時間が長くなったりする |

| ×エ | 包装 | 寸法 | 納品後の平パレットの回収などの管理が必要になったりする |

| ×オ | 包装 | 販売価格 | 納品後の平パレットの回収などの管理が必要になったりする |

| 物流におけるユニットロードに関する以下の文章において、空欄A~Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ユニットロードシステムとは、パレットやコンテナなどの機材を用いて貨物をユニットロードにすることにより、【A】 を機械化し、輸送や保管などを一貫して効率化する仕組みである。ユニットロードシステムの構築には、物流のモジュール化が必要であり、ユニットロードの標準的な 【 B】 を決定する必要がある。 一方、ユニットロードシステムには対処すべき問題が発生する可能性がある。例えば、平パレットを利用して貨物をトラックで輸送する場合、トラックの積載効率が低下したり、【 C】 ことがある。 |

○ア以外を選ぶ方が難しいですが、正文化を忘れずに。

| × | →〇 | |

| ×イ | 温度管理 | 積載効率改善や荷役の効率化 |

| ×ウ | によって決まり は無関係である | の他に が関係する |

| ×エ | 困難 | 容易 |

| ×オ | ロールボックスパレット | ネスティングパレット(暗記不要) |

| 物流におけるユニットロードおよびその搬送機器に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| 〇ア 一貫パレチゼーションの推進は、荷役作業の効率化につながる。 ×イ パレチゼーションの目的は、輸送中における貨物の温度管理をすることである。 ×ウ 平パレット1 枚に積載できる貨物量は、積載する貨物のサイズのによって決まり、重量は無関係である。 ×エ ユニットロード化を推進しようとすると、モーダルシフトが困難になる。 ×オ ロールボックスパレットは、それ自体を上方向に積み重ねて使用することにより、商品の保管効率を高めることができる。 |

(設問1)(設問2)のケースを除き、1マークで問題用紙2枚に渡る、珍しい長文問題です。解き方自体は、国語を読み書きできる方なら簡単です。

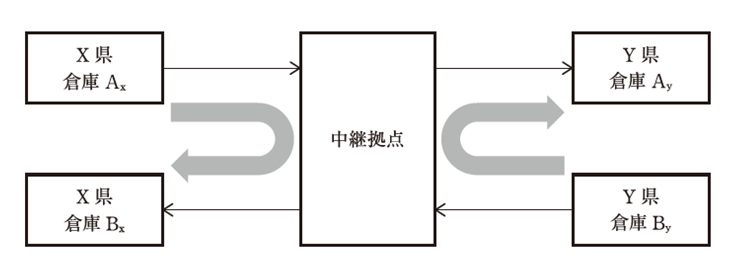

| A社とB社は、それぞれX県とY県の間でトラックの長距離輸送を行っており、このたび中継輸送の取組を行った。この取組前と取組後の比較に関する記述として、最も適切なものを次ページの解答群から選べ。 なお、次ページの条件のみを踏まえて解答すること。 |

| 【中継輸送の取組前】 A社のトラックは、X県の倉庫AxからY県の倉庫Ayへ貨物を積載して走行(実車走行)した後に、倉庫Ayから倉庫Axへ貨物を積載せずに走行(空車走行)していた。 B社のトラックは、Y県の倉庫ByからX県の倉庫Bxへ実車走行した後に、倉庫Bxから倉庫Byへ空車走行していた。 |

| 【中継輸送の取組後】 A社のトラックは倉庫Axから中継拠点へ、B社のトラックは倉庫Byから中継拠点へそれぞれ実車走行した。それから中継拠点で互いの貨物を積み替えた後に、A社のトラックは倉庫BxへB社の貨物を積載して走行し、B社のトラックは倉庫AyへA社の貨物を積載して走行した(下図参照)。 |

|

| 【解答に当たっての条件】 ・トラックの最大積載量と台数は、取組前と取組後のA社とB社においてすべて同じである。 ・トラックの実車率と積載率は、A社とB社を合わせた全体でそれぞれ計算する。 ・同一県内のA社とB社の倉庫は隣接しており、その間の距離は0 とする。 ・トラックの積載率は、空車を含めずに計算する。 |

| ×ア トラックの実車率と積載率は変わらなかった。 ×イ トラックの実車率は変わらなかったが、積載率は上昇した。 ×ウ トラックの実車率は上昇し、積載率も上昇した。 〇エ トラックの実車率は上昇したが、積載率は変わらなかった。 |

物流のクソつまらない誤文訂正を何度も繰り返すと「対義語」の語彙が増え、これが意外と地道に「2次」の国語力を高めます。

| × | →〇 | |

| ×ア | ながら | ることなく |

| ×イ | 1回限り | 繰り返し |

| ×ウ | いる | いない |

| ×オ | 低い | 高い |

| 物流におけるユニットロードに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 一貫パレチゼーションは、最終目的地まで貨物を異なるパレットに積み替えながら物流を行うことである。 ×イ 通い容器は、一定の企業または事業所などの間で、1 回限りの使用を目的とした輸送用容器のことである。 ×ウ 日本産業規格(JIS)のユニットロードシステム通則(JIS Z 0650:2020)で規定されているパレットの平面寸法は、1 種類に統一されている。 〇エ パレットプールシステムは、互換性のあるパレットを広範囲の利用者間で共同運用する仕組みである。 ×オ 平パレットを使用する場合は、使用しない場合に比べて、積み込みや取り卸しなどの荷役効率が低い。 |

販売流通情報システム

POSデータをID付きにしたら、RFM分析を。それとGTIN・QRコード・物流コードをまとめて解いて覚えます。

POSデータ

テキスト知識で、○オ一択です。

| 店舗間でPOS データを比較分析する際の基本的な指標に、PI (Purchase Incidence)値がある。このPI 値に関する以下の記述の空欄に入る語句として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| PI 値とは、販売点数または販売金額を【 】で除して調整した数値である。 |

| ×ア 顧客カード発行枚数 ×イ 在庫点数または在庫金額 ×ウ 商圏内人口 ×エ 優良顧客数 ○オ レシート枚数またはレジ通過人数 |

穴埋め式はそのまま覚えます。

| 顧客ID | 年 | 性別 | 購買金額 | |

| 〇ア | 名義尺度 | 間隔尺度 | 名義尺度 | 比例尺度 |

| ×イ | 名義尺度 | 間隔尺度 | 順序尺度 | 比例尺度 |

| ×ウ | 名義尺度 | 比例尺度 | 名義尺度 | 順序尺度 |

| ×エ | 間隔尺度 | 比例尺度 | 名義尺度 | 順序尺度 |

| ×オ | 間隔尺度 | 比例尺度 | 順序尺度 | 比例尺度 |

| 以下のような ID-POS データがあるとき、データ項目中の顧客 ID、年、性別、購買金額の項目の変数を「名義尺度」「順序尺度」「間隔尺度」「比例尺度」の 4 つの尺度水準のいずれかに分類したい。 このとき、その組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

ファイナンス知識で猫でも当たるド易問です。さすがにここまで簡単すぎると批判が出そう。

| ペア番号1 | ペア番号2 | ペア番号3 | |

| ×ア | a | b | c |

| ×イ | b | a | c |

| ×ウ | b | c | a |

| 〇エ | c | a | b |

| ×オ | c | b | a |

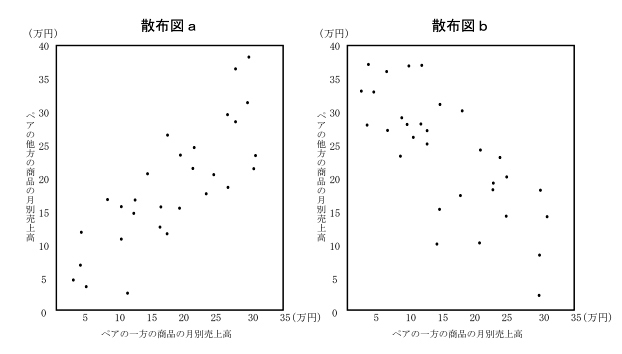

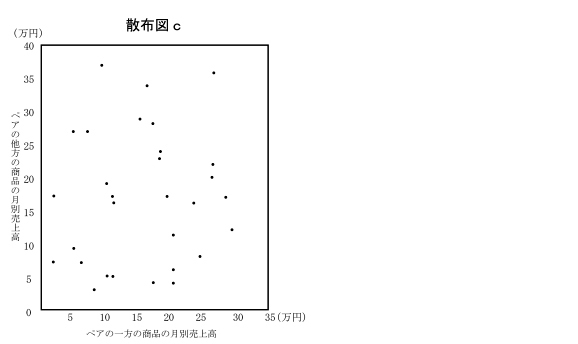

| 商品の売上高の変化が関連しそうな2 商品の組み合わせ3 つ(以下、ペア番号1 、2 、3 で示す。)について、POS データを用いて分析を行い、下表のような相関係数を得た。ただし、これらのペア間で重複する商品は存在せず、全部で6 種類の商品から構成される。 |

|

| また、いずれかのペアの月別売上高の関係を散布図で表したものが、以下の散布図a、b、cである。 |

|

|

| このとき、ペア番号と対応する散布図の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

正答率Aランクは、2次向け国語力UPにマストの誤文修正ドリルに最適です。

| × | →〇 | |

| ×イ | Aランクの商品のみ | A~Cランクの商品 |

| ×ウ | 大きな | 小さな |

| ×エ | (解答調査中) | |

| ×オ | 年代層 | 購買金額 |

| あるスーパーマーケットでは、直近3 年分のID-POSデータ、およびそれに連動した顧客属性データを蓄積している。いま、このスーパーマーケットでは、CRMを強化するため、購買金額や購買頻度などからロイヤルカスタマーを定義したいと考えている。 このとき、ロイヤルカスタマーを定義する方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、以下の方法を実行する際に必要となるデータ項目は、すべて利用可能であるとする。 |

| ○ア ID-POSデータからRFM分析を行い、適切な分割数を設定していずれの項目でもランクの高い顧客をロイヤルカスタマーとして定義する。 ×イ ID-POSデータから、各商品の売上金額ベースのABC分析を行い、Aランクの商品のみを購買している顧客をロイヤルカスタマーとして定義する。 ×ウ 各顧客について日別の購買金額を算出し、全期間における標準偏差を計算する。この標準偏差の値でデシル分析を行い、最も標準偏差の大きな顧客群をロイヤルカスタマーとして定義する。 ×エ 顧客属性データから、顧客の年齢と性別のデータを用いて、k平均法で10のクラスターを形成し、顧客の所属が最も多いクラスターをロイヤルカスタマーとして定義する。 ×オ 顧客属性データから、顧客の年齢のデータを用いてデシル分析を行い、年代層が一番高い顧客群をロイヤルカスタマーとして定義する。 |

RFM分析

以前FSPとして出題され、分析技術の発展により、論点自体の名前がRFMに進化しました。

| × | →○ | |

| ×b | 優良顧客層 | 関連購買 |

| ×d | FSP | EDLP |

| 小売業におけるFSP(Frequent Shoppers Program)に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ○a FSP データから顧客セグメントを識別する分析方法として、RFM(Recency, Frequency, Monetary)分析がある。 ×b FSP データから優良顧客層を発見する分析方法として、マーケットバスケット分析が最適である。 ○c FSP は、短期的な売上の増加を目指すより、長期的な視点での顧客のロイヤルティを高めることを目指す手段である。 ×d FSP は、特売期間を限定せず、全ての顧客に各商品を年間通じて同じ低価格で販売する手段である。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 〇 | × | ||

| ○イ | ○ | ○ | ||

| ×ウ | ○ | × | ||

| ×エ | × | ○ | ||

| ×オ | × | × |

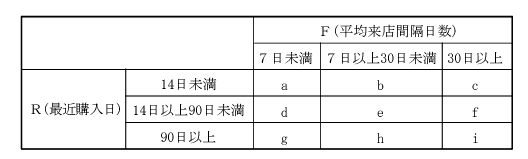

次はID-POSデータを使ってRFM分析を。離反はgが一番ヤバいですが、選択肢にないのでd⇔hの2択に。

| ある小売店のID-POS データを使ったRFM 分析を行う。この店舗においては、顧客1 来店当たりの購買単価に大きな差がない。このため、販売戦略上、定期的に高頻度で顧客の来店を促すことが重要であると判断し、R(最近購入日)とF(平均来店間隔日数)で、以下の図のように顧客をa~iの9 つのグループに分ける場合を考える。 b、d、f、h、iの5 つの顧客グループから、この店舗にとって優良顧客の離反の可能性が高まっていることを注意すべきグループを選ぶとき、最も適切なものはどれか。下記の解答群から選べ。 |

|

| ×ア b ○イ d ×ウ f ×エ h ×オ i |

×イウエは単純なバツ出し。×オは少し凝っていて、顧客属性データを変数→製品開発、購買データ(RFM)→CRMと使い分けます。

| × | →○ | |

| ×イ | EDLP | CRM |

| ×ウ | 大きな | 小さな |

| ×エ | R | M |

| ×オ | 優良顧客層を特定するために CRM | (削除) 製品開発 |

| 小売業におけるCRM と、それに関連する分析方法や手法に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア CRM において、RFM 分析などを利用して、優良顧客層のような着目すべき顧客層を識別することは重要である。 ×イ FSP は、EDLP にとっては有効な手法の1 つであるが、CRM には関係がない。 ×ウ RFM 分析のFの評価値は、顧客の購買額の分散値が大きな値であることによって、高い評価値と判断することができる。 ×エ 顧客の購買機会ごとの購買額と購買商品数の相関係数が大きければ、RFM 分析におけるRの評価値も高いと考えられる。 ×オ 優良顧客層を特定するために、顧客の年齢や性別などの属性データを説明変数としてクラスター分析を行うことは、CRM にとって重要である。 |

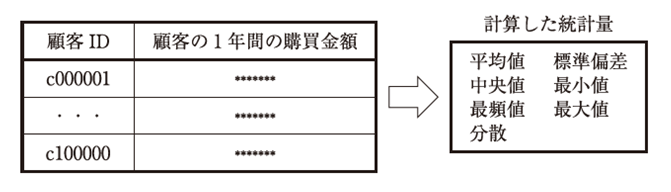

ファイナンスの分散&標準偏差の知識問題です。というか、×アイウオはどうみてもバツ。

| ある小売店のID-POS データから、下表に示すように、全顧客の過去1 年間における顧客ごとの購買金額を計算した。これより顧客全体の購買状況を評価するため、全体の基本統計量として、平均値、中央値、最頻値、分散、標準偏差、最小値、そして最大値を計算した。 これらの統計量の性質から常に成り立つ関係として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×ア(最大値-最小値)/2=平均値 ×イ(最大値-中央値)=(中央値-最小値)2 ×ウ(最頻値-最小値)=中央値 ○エ(標準偏差)2 =分散 ×オ(平均値+標準偏差)2 =最大値 |

GTIN(販売コードの基本)

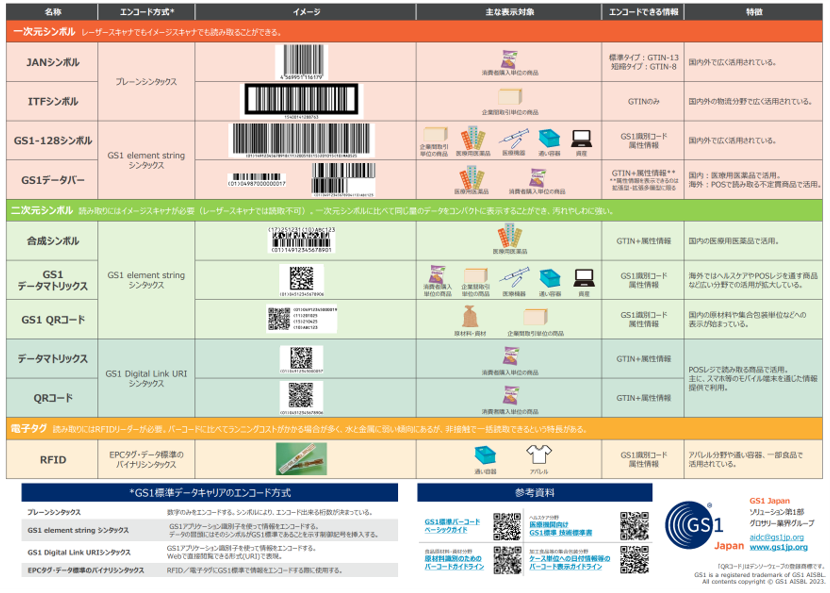

GTIN(JANコード)は繰り返し出題されるので、以下の図と合わせて完璧に暗記できます。

| × | →○ | |

| ×ア | 7つ | 4つ(8,12,13,14) |

| ×ウ | 中国・韓国 | アメリカ・カナダ |

| ×エ | 単価コード | チェックデジット |

| GS1 標準の商品識別コードの総称であるGTIN に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア GTIN には7 つの種類が存在している。 ○イ GTIN-8 は、表示スペースが限られている小さな商品にJAN シンボルを表示するための商品識別コードである。 ×ウ GTIN-12 は、中国・韓国で利用されている12 桁の商品識別コードである。 ×エ GTIN-14 は、インジケータ、GS1 事業者コード、商品アイテムコード、単価コードの4 つの要素で構成されている。 |

何度も出題されるので、テキストに戻って暗記を。

| × | →○ | |

| ×ア | 11 | 8 |

| ×イ | 日本国内のみで | 海外ではEANコードと呼ばれ、 |

| ×エ | 数字の0~9、または~ | 数字の1~8 |

| ×オ | いない | いる |

| GS1 事業者コードおよびJAN コード(GTIN)に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア JAN コードには、標準タイプ(13 桁)と短縮タイプ(11 桁)の2 つの種類がある。 ×イ JAN コードは「どの事業者の、どの商品か」を表す、日本国内のみで通用する商品識別番号である。 〇ウ JAN コード標準タイプ(GTIN-13)は、① GS1 事業者コード、②商品アイテムコード、③チェックデジットで構成されている。 ×エ 集合包装用商品コード(GTIN-14)は、JAN コード標準タイプ(GTIN-13)の先頭に数字の0 ~ 9 、またはアルファベット小文字のa~zのいずれかのコードを、インジケータとして1 桁追加し、集合包装の入数や荷姿などを表現できるようにしたコードである。 ×オ 商品アイテム数が増えてコードが足りなくなったときは、JAN コードの重複が発生したとしても、GS1 事業者コードの追加登録申請は認められていない。 |

常識クイズで、正解はこちら。

| 一般財団法人流通システム開発センターの定める「新しいGTIN の設定が必要になる10 の基準」では、従来使用していたJAN コード(GTIN-13)および、集合包装用商品コード(GTIN-14)について、新たに設定が必要となる基準を定めている。このうち従来のJAN コードは変更する必要はなく、従来の集合包装用商品コードのみを変更すべき例として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 集合包装の入数を変更した場合 ×イ 商品の包装の外寸、または総重量の20 %以上を変更した場合 ×ウ 商品表示の変更をともなう正味内容量を変更した場合 ×エ 商品表示の変更をともなう成分や機能を変更した場合 ×オ ブランドを変更した場合 |

JANは頻出論点ですが、正答率C=他の選択肢がまぎらわしく、正解〇アを知っていないと当たらないタイプの設問です。

| × | →〇 | |

| ×イ | はない | がある |

| ×ウ | 黒色 | 赤色(下線部あべこべ) |

| ×エ | でも できる | では できない |

| ×オ | できない | できる |

| JANシンボルに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| 〇ア JANシンボルとは、日本独自の呼び方であり、国際的にはEANシンボルと呼ばれている。 ×イ JANシンボルのマーキングの際には、左右における余白の大きさに、定められた決まりはない。 ×ウ 赤色の照射光を使用するバーコードスキャナーでは、黒色よりも赤色でマーキングされたJANシンボルの方が、読み取りエラーが少ない。 ×エ トランケーションとはJANシンボルのバーの高さを削ることをいい、JISで定められている規格であり、海外に輸出する商品でも用いることができる。 ×オ 汎用プリンターでマーキングしたJANシンボルは、バーコードスキャナーで読み取ることができない。 |

〇アを一択したい所ですが、×イウエオがどれも紛らわしく正答率が下がります。なおGTINの知識はこのPDFに全て載っています。

| × | →〇 | |

| ×イ | のみ | と末尾のチェックデジット |

| ×ウ | GTIN-13 | GTIN-14 |

| ×エ | GTIN-10 | (削除) |

| ×オ | 47 | (削除) |

| 商品コード(GTIN)に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| 〇ア GTIN-13が設定されていない商品に対して、事業者が社内管理のために、国コードに当たる部分に20~29を用いて設定するコードをインストアコードという。 ×イ GTIN-13が設定されている商品を複数個まとめて包装したパッケージにGTIN-14を設定する場合、元のGTIN-13と設定後のGTIN-14で異なるのは先頭の1 桁のみである。 ×ウ GTIN-13は、インジケータ、GS1事業者コード、商品アイテムコード、チェックデジットで構成されている。 ×エ GTINはGS1標準の商品識別コードの総称であり、GTIN-8 、GTIN-10、GTIN-12、GTIN-13、GTIN-14の5つの種類がある。 ×オ 日本の事業者に貸与されるGS1事業者コードは、先頭の2 桁が45、47または49で始まる。 |

知識は簡単でも、誤答選択肢の作り方は年々巧妙になる傾向が。誤答×オの訂正前⇔後を比べて感心します。

| × | →〇 | |

| ×ア | 国内のみで がある | 海外でも はない |

| ×ウ | インストアマーキング | ソースマーキング |

| ×エ | 先頭の2 桁と最後の1 桁以外 | 商品アイテムコード(5または7桁) |

| ×オ | 日本の企業のブランドで販売される場合 原産国 | 実際の製造が海外で行われる商品(下線部あべこべ) 販売者 |

| 商品コード(GTIN)に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア JAN コードは国内のみで通用するコードであるので、例えばヨーロッパへ輸出する際にはEAN コードなども別に表示する必要がある。 〇イ インストアマーキングは、バーコードの中に価格データが入っていない「PLU」タイプと、バーコードの中に価格データが入っている「NonPLU」タイプの2 種類に分けられる。 ×ウ 商品が製造または出荷される段階で、製造業者または発売元が商品包装にJANコードをJAN シンボルにより表示することを、インストアマーキングという。 ×エ ソースマーキングを行う際、商品アイテムコード(5または7桁)は申請などをしなくても、自社商品や管理ルールに合わせた番号を自由に割り振ることが可能である。 ×オ 実際の製造が海外で行われる商品であっても、日本の企業のブランドで販売される場合には販売者の国番号を表示しなければならない。 |

インストアマーキングは頻出なので、嫌でも覚えます。

| × | →〇 | |

| ×b | 49 | 20~29 |

| ×c | インストア | ソース |

| インストアコードおよびインストアマーキングに関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 〇a インストアコードには、バーコードの中に価格情報が含まれるNonPLU タイプがある。 ×b インストアコードで、先頭の2 桁に“49” を利用することは正しい利用方法である。 ×c 商品が製造または出荷される段階で、製造業者または発売元が商品包装にJAN コードをJAN シンボルにより表示することを、インストアマーキングという。 |

| a | b | c | |

| ×ア | 正 | 正 | 誤 |

| 〇イ | 正 | 誤 | 誤 |

| ×ウ | 誤 | 正 | 正 |

| ×エ | 誤 | 誤 | 正 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 誤 |

GTIN(S1識別コード)

QRコードは規格が乱立しつつも、普及した理由?それもネットで一発です。

| × | →○ | |

| ×c | ある | ない |

| ×d | のものしか存在していない | やクレジットカードを利用した後払い方式がある。 |

| QR コードやバーコードを用いた電子決済(以下「QR 決済」という。)に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 商品を購入する際に、購入者のQR 決済アプリケーションに表示された専用QR コードを、店舗側が店舗の読み取り機で読み取って、決済することが可能な方法である。 ○b 商品を購入する際に、店舗側では読み取り機を利用しなくても、紙に印刷された専用QR コードを購入者のQR 決済アプリケーションで読み取って、決済することが可能な方法である。 ×c QR 決済アプリケーションが実行できるスマートフォンであっても、日本国内でQR 決済を行うには日本製のスマートフォンである必要がある。 ×d QR 決済では、決済したら即座に引き落とされるプリペイド方式のものしか存在していない。 |

| a | b | c | d | |

| ○ア | ○ | ○ | ||

| ×イ | ○ | × | ||

| ×ウ | ○ | × | ||

| ×エ | ○ | × | ||

| ×オ | ○ | × |

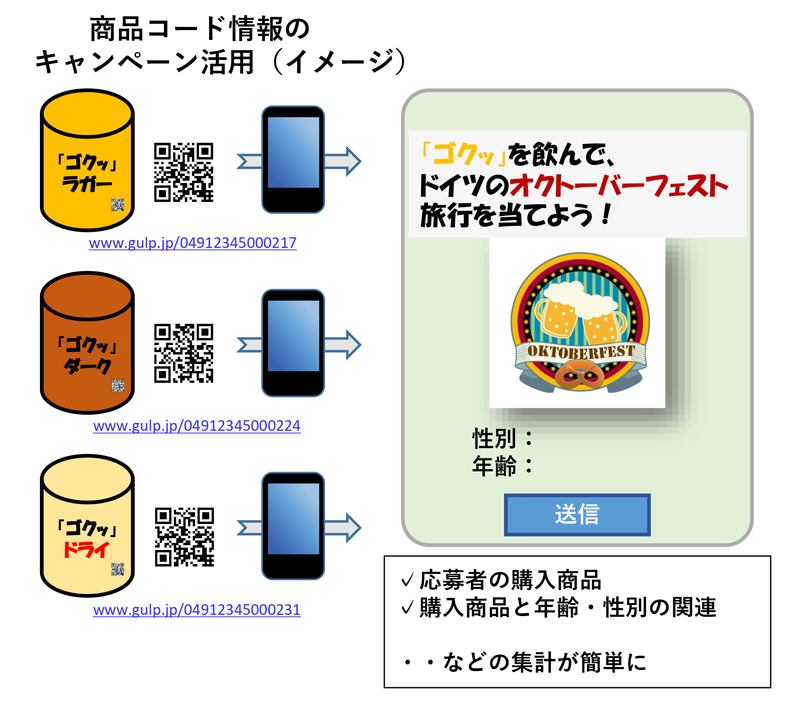

コードは頻出なので、まとめて暗記を。

| × | →○ | |

| ×a | QRコードのみ | 合成シンボル・データマトリックス・QRコードの3つ |

| ×b | 情報量は大きい 可能である | 表示面積が小さい できない |

| バーコードが普及し、その利便性が世界的に認識される一方で、商品コード以外にも表示文字やその種類を増やすことで、Web と連動した商品情報提供の実現などのニーズに対応するため、従来の1 次元シンボルのJAN コードに加えて2 次元シンボルのGS1 QR コードが利用されている。 GS1 QR コードに関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×a GS1 のデータキャリア標準として認められている2 次元シンボルは、GS1 QRコードのみである。 ×b 1 つのシンボルで比較すればGS1 QR コードの方がJAN コードより情報量は大きいが、JAN コードを複数表示することが可能であれば、GS1 QR コードと同様に商品情報サイトへの誘導も可能である。 〇c GS1 QR コードを活用すれば、同じブランドや同じメーカーのキャンペーンであっても、消費者を商品個別のサイトに誘導することが可能である。 |

| a | b | c | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 |

| ×イ | 正 | 正 | 誤 |

| ×ウ | 正 | 誤 | 誤 |

| ×エ | 誤 | 正 | 正 |

| 〇オ | 誤 | 誤 | 正 |

○イはテキストレベル。GRAIとSSCCは初出なので当問で暗記。

| A | B | C | |

| ×ア | EPC | GRAI | SSCC |

| ○イ | EPC | GTIN | SGTIN |

| ×ウ | EPC | GTIN | SSCC |

| ×エ | GCN | GRAI | SSCC |

| ×オ | GCN | GTIN | SGTIN |

| 電子タグを活用して商品を個体で管理するために必要なコードが、GS1 標準の識別コードに対応して整備されている。これらのコードに関する以下の文章において、空欄A~Cに入る略語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 【A】 は、GS1 で標準化された電子タグに書き込むための識別コードの総称であり、 【 B】 等のGS1 が定める標準識別コードが基礎となっている。そのため、既存のバーコードシステムとの整合性を確保しながら、電子タグシステムを構築することが可能である。 【 A】 の一例である 【 C 】 は、商品識別コードである 【 B】 にシリアル番号(連続番号)を付加したものであり、 【 B】 が同じ商品でもそれぞれ1つ1 つを個別に識別することが可能である。 |

○ウは選べるので、正文化する際にネットで調べて記憶強化します。

| × | →〇 | |

| ×ア | 固定長のデータのみ | 固定長と可変長のデータを |

| ×イ | でも使用可能 | では使用不可能 |

| ×エ | では利用できない | ほか計5種類で使える |

| ×オ | 昇順に設定しなければ認識されない | 一定ルールで付番される(詳細割愛) |

| 近年、商品識別に加えて、「製造年月日」や「品質保持期限日」といった属性情報もバーコードで表示して利用したい、という要求が高まっている。GS1 では、これに対応するために、以下のシンボル例のカッコ内に示すGS1 アプリケーション識別子(AI)を利用することで、商品識別コード以外の属性情報もバーコード化して伝達することを可能としている。 AI に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| * シンボル例は実寸法ではなく、正確なバーコードを示しているわけではない。 * カッコ内の0 1 や1 1 がAI であり、例えば( 0 1 )は、次の( 1 1 )の前までの記号列が商品識別コードであることを意味する。 |

| ×ア AI で規定されている情報項目では、固定長のデータのみ扱うことが可能である。 ×イ AI で表現できる情報項目では、漢字・かなといった特定の言語に依存するテキストデータでは使用不可能である。 〇ウ AI はGS1 が定めたグローバル標準であるため、国内に限らず、輸出入など海外との取引においてもそのまま利用可能である。 ×エ AI はGS1 データマトリックスで利用可能であるが、GS1 QR コードほか計5種類で使える。 ×オ 属性情報のAI の番号は、一定ルールで付番される。 |

同知識の繰り返し出題が多いコード論点では、珍しい初見知識です。

| a | b | c | |

| ×ア | 1 | 2 | 3 |

| ×イ | 1 | 3 | 2 |

| ×ウ | 2 | 3 | 1 |

| ×エ | 3 | 1 | 2 |

| 〇オ | 3 | 2 | 1 |

| S1 識別コードは、企業間電子データ交換(EDI)や流通ビジネスメッセージ標準(流通BMS)などを促進する観点からGS1 が定めている国際標準の識別コードである。その中には、商品やサービスを識別するためのJAN コード(GTIN)をはじめ、さまざまな用途に応じて企業や事業所や資産などの識別コードが定められ、利用が促進されている。 以下のa~cの識別コードと1 ~ 3 の記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| a GLN | b GRAI | c SSCC |

| 3 企業・事業所の識別コードで、流通BMS などのEDI における送受信先の識別コードとしての利用が進んでいるコードである。 | 2 カゴ台車や折り畳みコンテナなどの、企業間で繰り返し利用する資産を管理するための識別コードで、GS1-128 シンボルやEPC タグ(電子タグ)などによる利用が行われているコードである。 | 1 物流・出荷などの輸送用梱包単位の識別コードで、欧米を中心に利用が進められ、日本でも、GS1-128 シンボルやEPC タグ(電子タグ)による利用が行われているコードである。 |

EDI(物流コード)

こんなクイズは国語で解ける。ムキになったらOUTです。

| Q:物流センター→卸・メーカに送る情報はどれ? | × | →○ |

| ○a 在庫補充勧告メッセージ | センタ→卸・メーカーへ | |

| ×b 購入催促メッセージ | 意味不明 | |

| ×c 入庫予定メッセージ | 卸・メーカ→センターへ | |

| ○d 入庫確定メッセージ | センタ→卸・メーカーへ | |

| ○e 在庫報告メッセージ | センタ→卸・メーカーへ |

| ○a | ×b | ×c | ○d | ○e | |

| ×ア | ○ | × | × | ||

| ○イ | ○ | ○ | ○ | ||

| ×ウ | × | × | ○ | ||

| ×エ | × | ○ | ○ | ||

| ×オ | × | ○ | ○ |

| 流通システム標準普及推進協議会が公表している「流通ビジネスメッセージ標準運用ガイドライン(基本編)第2.0 版(2018 年12 月)」では、預り在庫型センターにおける入庫、在庫報告、不良在庫の引取の3 つの業務プロセスで使用する4 種類の標準メッセージを定めている。 このうち、預り在庫型センターから卸・メーカーに送られる3 種類のメッセージの組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

EDIの個別→WEB、画面は多端末→他画面の時系列進化をイメージすれば○エ一択。

| A | B | C | D | |

| ×ア | WEB-EDI | 多画面 | 個別EDI | 多端末 |

| ×イ | WEB-EDI | 多端末 | 個別EDI | 多画面 |

| ×ウ | 個別EDI | 多画面 | WEB-EDI | 多端末 |

| ○エ | 個別EDI | 多端末 | WEB-EDI | 多画面 |

| 「中小企業共通EDI 標準」は、中小企業の生産性をより一層向上させることを目的として、特定非営利活動法人IT コーディネータ協会から公開されている。このEDI標準の制定に至る経過に関する以下の文章において、空欄A~Dに入る用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 企業間取引のデジタル化は、1985 年の通信自由化を起点として、専用線やISDNによる【A】 方式(発注者1 対受注者1 の接続方式)が利用された。しかしこの方式では、EDI 利用者が高額なEDI 送受信設備投資を必要としたため、取引量の大きな大企業間取引にしか、普及しなかった。また受注者は顧客ごとに対応する必要があり、いわゆる 【 B 】問題が発生した。2000 年頃よりインターネットの普及に伴い、受注者はインターネット接続環境が整った接続可能なパソコンがあれば利用可能な 【 C】 方式(発注者1 対受注者多数の接続方式)が普及し始めた。しかしこの方式は、発注者ごとに固有の仕様が導入され、提供されるデジタル注文データのフォーマットもバラバラであったため、いわゆる 【 D】 問題が発生した。 |

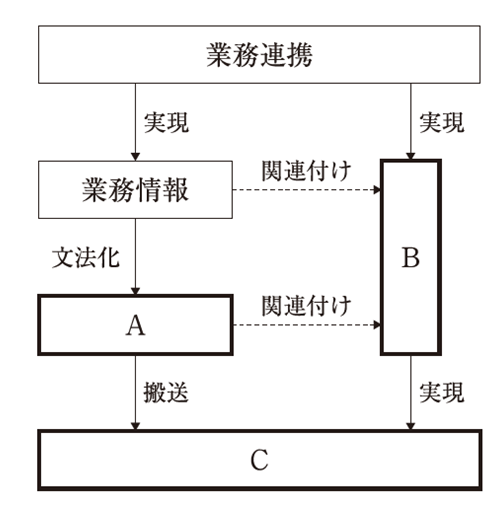

テキスト外知識は、国語の語感で選びます。再出題はないので暗記不要です。

| A | B | C | |

| 〇ア | 情報表現 | 運用手順 | 電文搬送 |

| ×イ | 情報表現 | 登録手順 | 製品搬送 |

| ×ウ | 情報表現 | 登録手順 | 電文搬送 |

| ×エ | 正規表現 | 運用手順 | 電文搬送 |

| ×オ | 正規表現 | 登録手順 | 製品搬送 |

| 「中小企業共通EDI 標準」は、中小企業の生産性をより一層向上させることを目的として、特定非営利活動法人IT コーディネータ協会から公開され、バージョンアップが継続されている。 その中でも使われているEDI のフレームワークに関する以下の図の空欄A~Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

その他法律知識

一見ランダムな法律出題ですが、「食品」「商取引」に分けて並び替えれば、規則性が一目でわかります。

食品

HACCPは「事例Ⅲ」出題を考慮しつつ、厚労省管轄なので深追いしない。対象のHPをさっと調べて、概要を見ておく。

| ① | ② | ③ | ④ | |

| ○ア | × | ○ | ||

| ×イ | × | × | ||

| ○ウ | ○ | × | ||

| ○エ | ○ | ○ | ||

| ○オ | × | ○ |

| 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30 年法律第46 号)により令和3 年6 月1 日から、原則としてすべての食品等事業者はHACCP に沿った衛生管理に取り組むことになり、小規模な営業者であってもHACCP を取り入れた衛生管理が求められている。一方で、公衆衛生に与える影響が少ない営業として衛生管理計画および手順書の作成が義務付けられていない営業者が存在する。以下の①~④のうち、そのような営業者の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×① 器具容器包装の輸入または販売業 ○② 飲食店等で食品を調理する営業者 ×③ 食品または添加物の輸入業 ○④ 食品を分割して容器包装に入れ、または包んで小売販売する営業者 |

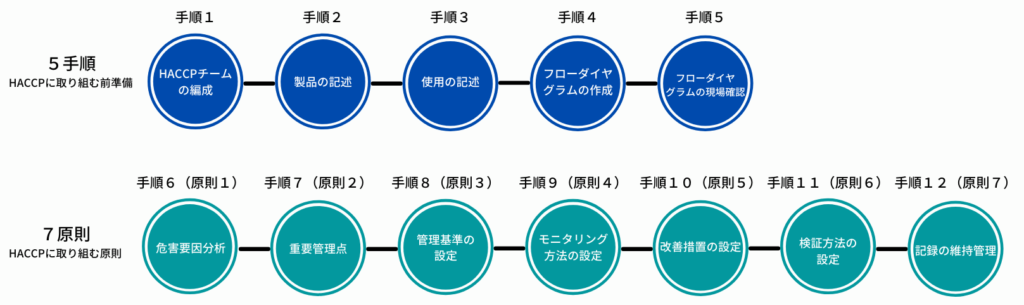

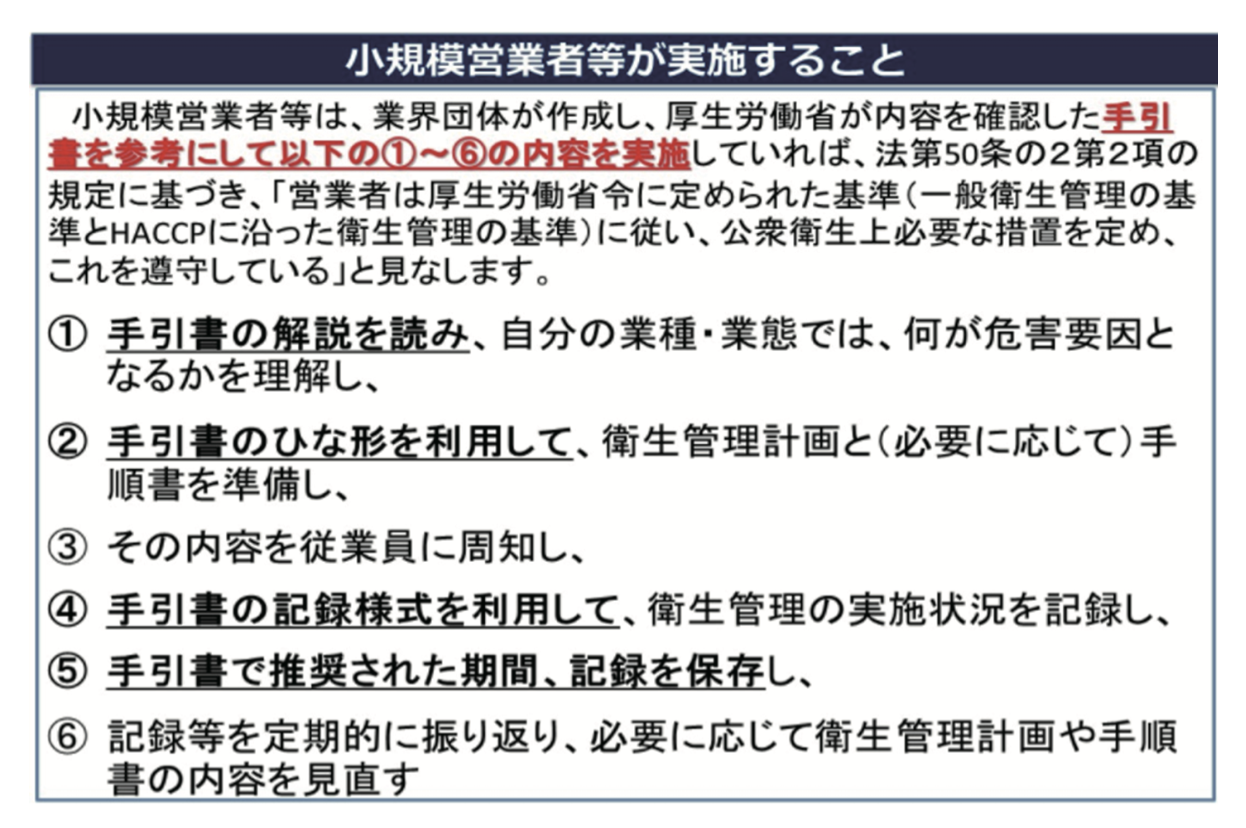

厚労省所管のHACCPですが、7原則+5=12の手順に加えて6つの内容と、【わかりやすく覚えてもらう】工夫がゼロ以下のクソ基準。診断士の語呂合わせのセンスの方が余程マシで、近年のゆで蛙系中央省庁の人気低迷を象徴しています。

| 令和3 年6 月1 日から、原則として企業規模に関係なく、すべての食品等事業者はHACCP に沿った衛生管理に取り組むこととなっている。そこで小規模営業者等は、業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にして、厚生労働省のサイトに記載された6 つの内容を実施していれば、該当する食品衛生法の規定に基づき、「営業者は厚生労働省令に定められた基準(一般衛生管理の基準とHACCP に沿った衛生管理の基準)に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守している」と見なされる。 上記の下線部で示した6 つの内容に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 〇a 手引書の解説を読み、自分の業種・業態では、何が危害要因となるかを理解すること。 〇b 手引書のひな形を利用して、衛生管理計画と(必要に応じて)手順書を準備すること。 〇c 衛生管理計画と手順書の内容を取引関係者に周知すること。 |

| a | b | c | |

| 〇ア | 正 | 正 | 正 |

| ×イ | 正 | 正 | 誤 |

| ×ウ | 誤 | 正 | 正 |

| ×エ | 誤 | 誤 | 正 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 誤 |

どう考えても診断士に要らない知識なので、スルー。

| × | →〇 | |

| ×ア | ビタミン | 食塩含有量 |

| ×イ | ある | ない(任意) |

| ×ウ | いない | いる(任意) |

| 食品表示法に基づく、食品の栄養成分の量と熱量の表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。ただし、本問においては、例外規定は考慮に入れないものとする。 |

| ×ア 一般用加工食品に含有量を表示することが義務付けられている栄養成分は、たんぱく質、脂質、炭水化物およびビタミンである。 ×イ 業務用食品の場合、容器包装に加え、送り状や納品書にも栄養成分表示をする義務がある。 ×ウ 生鮮食品の栄養成分を表示することは、認められていない。 〇エ 店頭で表示される POP やポスターなど、食品の容器包装以外のものに栄養成分表示する場合には、食品表示基準が適用されない。 |

×aは細かくて、農産物でなく原材料としての混合なら代表県でOK。そうでない時は割合の多い順に列挙します。×bは一時期良く耳にした「トクホ」の根拠法です。

| × | →〇 | |

| ×a | 農産物 | 原材料 |

| ×b | だけ | と機能性表示食品 |

| 食品表示法および食品表示基準に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×a 異なる都道府県で生産された同じ種類の農産物を混合して販売する場合は、全体重量に占める割合が最も高い農産物の都道府県(原産地)を代表して表示すればよい。 ×b 特定の保健の目的が期待できるという機能性の表示をすることができる食品は、特定保健用食品だけである。 〇c 製造または加工した日から賞味期限までの期間が3 カ月を超える加工食品は、賞味期限を年月表示とすることができる。 |

| a | b | c | |

| ×ア | 正 | 正 | 誤 |

| ×イ | 正 | 誤 | 正 |

| ×ウ | 正 | 誤 | 誤 |

| ×エ | 誤 | 正 | 誤 |

| 〇オ | 誤 | 誤 | 正 |

こんなの暗記不要。

| × | →○ | |

| ×b | 2050年度 | 2030年度 |

| a | b | c | |

| ×ア | ○ | ○ | × |

| ○イ | ○ | × | ○ |

| ×ウ | ○ | × | × |

| ×エ | × | ○ | × |

| ×オ | × | × | ○ |

| 食品リサイクル法に基づく新たな基本方針(「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」令和元年7 月)に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 基本理念において食品ロスが明記され、食品関連事業者および消費者の食品ロス削減に係る役割が記載された。 ×b 事業系食品ロスについては、2030 年度を目標年次として、サプライチェーン全体で2000 年度の半減とする目標が新たに設定された。 ○c 食品廃棄物等多量発生事業者は、国に食品廃棄物等の発生量および食品循環資源の再生利用等の実施量を、都道府県別および市町村別に報告することになった。 |

一般常識クイズになっていて、食品リサイクル法なる法律があると分かれば十分です。

| A | B | C | |

| ×ア | 外食産業 | 食品小売業 | 食品廃棄物等多量発生事業者 |

| ×イ | 外食産業 | 食品製造業 | すべての食品関連事業者 |

| ×ウ | 食品小売業 | 外食産業 | すべての食品関連事業者 |

| 〇エ | 食品製造業 | 外食産業 | 食品廃棄物等多量発生事業者 |

| ×オ | 食品製造業 | 食品小売業 | すべての食品関連事業者 |

| 食品リサイクル法およびその基本方針に関する以下の文章の空欄A~Cに入る用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 食品リサイクル法では、食品循環資源の再生利用等を総合的かつ計画的に推進するために、主務大臣が基本方針を定めている。この基本方針では、再生利用等を実施すべき量に関する目標が、業種別(食品製造業、食品小売業、食品卸売業、外食産業)に定められている。2024年度までに達成すべき再生利用等実施率の目標値は、【A】(95 %)が最も高く、【B】(50%)が最も低い。 また、国と地方公共団体が連携して地域ごとの食品循環資源の再生利用等を促進するために、【C】は主務大臣に食品廃棄物等の発生量および食品循環資源の再生利用等の実施量を、都道府県別および市町村別に報告しなければならない。 |

商取引(消費者保護+税法)

改正論点を出したかっただけで、他意はないので暗記不要。

| × | →○ | |

| ×c | 設けられている | 廃止された |

| 顧客属性データを活用する事業者は、個人情報保護法に基づいて、個人情報の取り扱いには細心の注意を払いながら活用する必要がある。 個人情報保護法に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 〇a 個人情報の定義の明確化を図るため、その情報単体でも個人情報に該当することとした「個人識別符号」の定義が設けられている。 〇b 匿名加工情報(特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した情報)の利活用の規定が設けられている。 ×c 小規模事業者を保護するため、取り扱う個人情報の数が5,000 以下である事業者を規制の対象外とする制度が設けられている。 |

| a | b | c | |

| 〇ア | 正 | 正 | 誤 |

| ×イ | 正 | 誤 | 正 |

| ×ウ | 誤 | 正 | 正 |

| ×エ | 誤 | 正 | 誤 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 正 |

こんな知識は知らないが、空欄BCは文脈で埋まるので、イオの二択で正答率Cになります。

| A | B | C | |

| ×ア | 仮名加工情報 | インターネットで検索しない | 職業 |

| 〇イ | 仮名加工情報 | 他の情報(対照表など)と照合しない | 氏名 |

| ×ウ | 仮名加工情報 | 他の情報(対照表など)と照合しない | 職業 |

| ×エ | 個人識別番号 | インターネットで検索しない | 職業 |

| ×オ | 個人識別番号 | 他の情報(対照表など)と照合しない | 氏名 |

| 個人情報保護法の令和2 年改正(令和4 年4 月全面施行)に関する以下の文章において、空欄A~Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| データの利活用において、従来から存在していた匿名加工情報よりも詳細な分析を比較的簡便な加工方法で実施したいというニーズの高まりを受け、【A】 が新たに創設された。匿名加工情報では、特定の個人を識別することができず、復元できないことが求められていたが、【A】 では【B】 限り特定の個人を識別できないように加工されることが求められている。例えば、会員ID、氏名、職業、商品購買履歴で構成されるデータを加工する場合、【A】 では【C】を削除するなど個人が特定できないようにすることが必要となる。 |

当問はクロスオーバー出題と呼ばれ、「経営法務」の知識を「運営」で出題しています。

| A | B | C | |

| ×ア | 5,000 | 20 | 景品類を提供する者がそれを入手した価格 |

| 〇イ | 5,000 | 20 | 景品類の提供を受ける者がそれを通常購入するときの価格 |

| ×ウ | 10,000 | 10 | 景品類を提供する者がそれを入手した価格 |

| ×エ | 10,000 | 10 | 景品類の提供を受ける者がそれを通常購入するときの価格 |

| 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に関する以下の文章の空欄A~Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 一般懸賞における景品類の最高額は、懸賞に係る取引価額が【A】 円未満の場合は取引価額の【B】 倍とし、取引価額が【A】 円以上の場合は10 万円と定められている。また、景品類の総額の上限については、懸賞に係る売上予定総額の2 % と定められている。 なお、景品類の価額は、同じものが市販されている場合は、【C】 によるとされている。 |

解説=省略。

| a | b | c | d | |

| ×ア | × | ○ | ||

| ×イ | × | × | ||

| ×ウ | × | ○ | ||

| ×エ | ○ | × | ||

| ○オ | ○ | ○ |

| 資金決済に関する法律(資金決済法)は、近年のICT の発達や利用者ニーズの多様化などの資金決済システムをめぐる環境の変化に対応するため、前払式支払手段、資金移動、資金清算、仮想通貨などについて規定している。 以下のa~dの前払式支払手段のうち、資金決済法の適用が除外されるもの、または該当しないものの組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×a 全国百貨店共通商品券 ○b 収入印紙 ×c 全国共通おこめ券 ○d 美術館の入場券 |

どう見てもbがバツ。

| × | →○ | |

| ×b | クレジットカードをスワイプして磁気で | ICチップを読み取る |

| 平成30 年6 月1 日に「割賦販売法の一部を改正する法律」(改正割賦販売法)が施行され、クレジットカード決済を可能にしている小売店などでは、カード番号等の適切な管理や不正利用対策を講じることが義務付けられた。 この改正に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 〇a クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、契約する加盟店に対して、加盟店調査を行い、調査結果に基づいた必要な措置を行うこと等が義務付けられた。 ×b クレジットカードをスワイプして磁気で読み取る方式のカード処理機能を持ったPOS レジを設置している加盟店は、この改正に対応したカード情報保護対策が完了している。 |

| a | b | |

| ×ア | 正 | 正 |

| ○イ | 正 | 誤 |

| ×ウ | 誤 | 正 |

| ×エ | 誤 | 誤 |

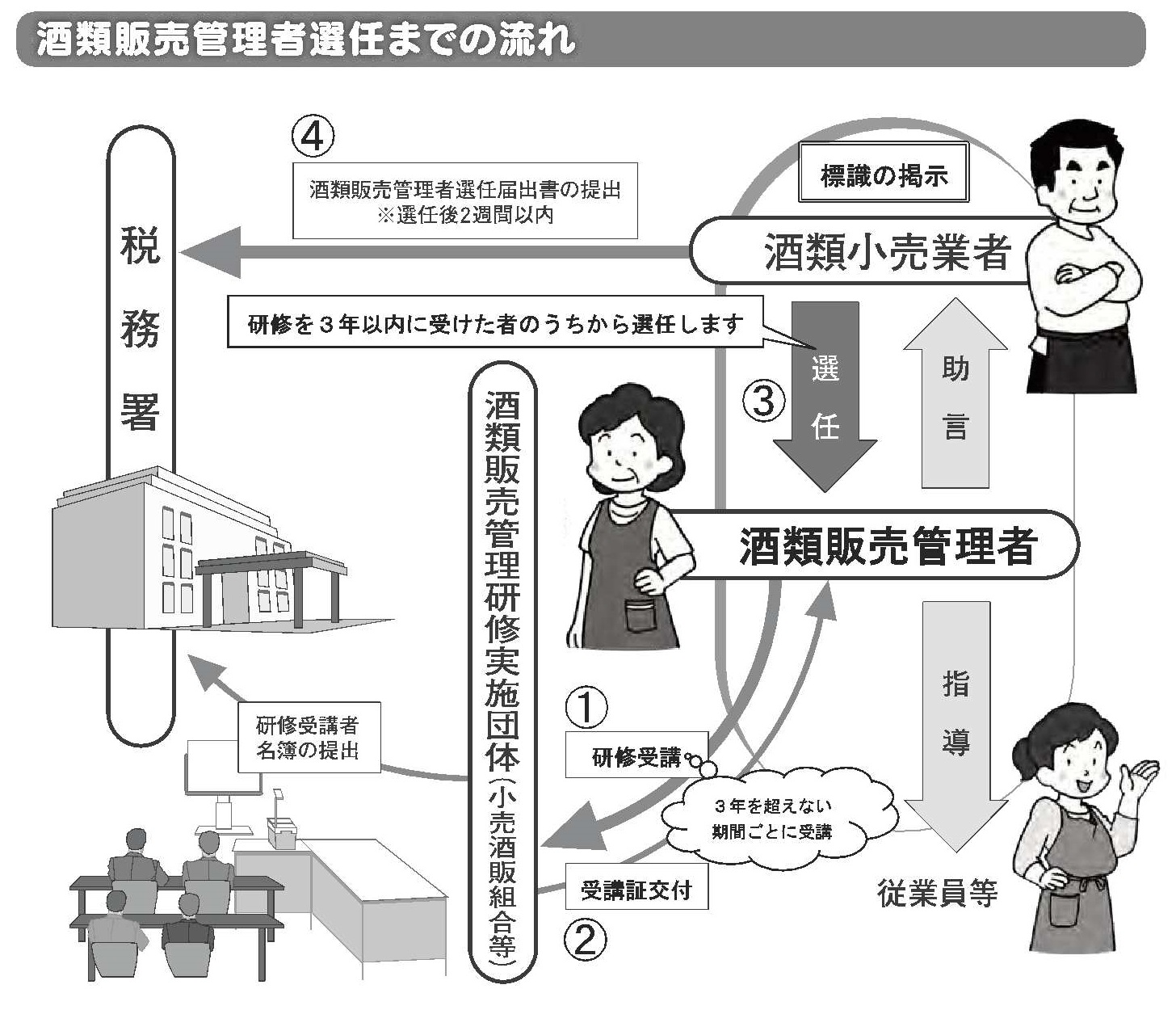

酒類の販売を管掌するのは、税金目当ての国税庁。ガイドラインの暗記は不要です。

| × | →○ | |

| ×ア | 健康食品 | 医薬品 |

| ×イ | しなければならない | する義務はない |

| ×ウ | 特に定めはない | 100㌽以上の大きさ |

| ×エ | できない | できる |

| 酒類や医薬品などの販売の制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 健康食品は、顧客に対して薬剤師か登録販売者が対面販売しなければならない。 ×イ 酒類売場には、酒類を販売する時間帯に酒類販売管理者が常駐しなければならない。 ×ウ 酒類の陳列場所には「20 歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示しなければならないが、文字のサイズについては特に定めはない。 ×エ 酒類販売管理者は同時に複数の酒類販売場の管理者になることができない。 ○オ 要指導医薬品に指定されていない一般用医薬品は、所定の条件を満たせばインターネットで販売することができる。 |

一般常識ですが、2021/4月から総額表示が義務化に。

| 令和3 年4 月1 日以降、消費税転嫁対策特別措置法(平成25 年10 月1 日施行)の特例の適用がなくなった後の商品の価格表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 商品の値札には、商品の本体価格と消費税率が記載されていればよい。 ×イ 商品の値札には、商品の本体価格と消費税額がそれぞれ分かるように記載しなければならない。 ○ウ 商品の値札には、商品の本体価格と消費税額を合わせた総額を表示しなければならない。 ×エ 新聞折込チラシに掲載する商品の価格は、消費税額を含めず商品の本体価格を記載すればよい。 ×オ 量り売りで商品を販売する場合、単位当たりの価格を表示する値札には、消費税額を含めず商品の本体価格を記載すればよい。 |

今日のまとめ

ランダム出題される知識を自分の頭で【ソート】しないから、何年させてもオツムがふぞろい。そうでなく出題マーク数が多い「運営」は、直近5年を並び替えればそれがそのままテキストです。