9,000人が七転八倒した超難問のR5事例Ⅲ。そのラス問第5問は、マーケの知識を使って埋めても良いのはご存じ?

Q:第5問(配点30点)

食品スーパーX社と共同で行っている総菜製品の新規事業について、C社社長は現在の生産能力では対応が難しいと考えており、工場敷地内に工場を増築し、専用生産設備を導入し、新規採用者を中心とした生産体制の構築を目指そうとしている。このC社社長の構想について、その妥当性とその理由、またその際の留意点をどのように助言するか、140字以内で述べよ。

| KEC模範解答 | AI答案 |

|---|---|

| C社社長は新規事業に積極的に取り組む方針であり、管理面、設備面、人員面で既存事業の生産体制への影響を防ぎながら生産能力を増強できる等の理由で、構想は妥当である。留意点は、配送回数が大幅に増えるため、営業部が兼務している配送業務の外部委託など配送体制の構築も検討することである。 | 構想は妥当である。理由は、①高級感ある和洋食の総菜はX社既存総菜との差別化が可能で、②X社総菜コーナーの売上や客単価向上に寄与するためであり、③新規事業の設備投資を回収すべく外部人材の製品開発実務や管理の経験を生かし、④客単価の低くなる店舗への拡大に留意して実現するよう助言する。(140字) |

スクール勢の【配送体制一辺倒】と異なり、R5第5問に「配送」を書いたのは当サイト調べでほぼ0人。無理に生産知識にこだわらず、答案もクロスオーバーさせる時代がやってきます。

【過去問RTA 経営③】価格・販路・販促28マーク / 事例Ⅲ「販路開拓」はマーケ知識で

つまりヘタクソスクールにお布施するより、マーケ過去問を使ってRTA。「顔の見える作問係」として名高い上田基本委員の専門領域、価格からスタートです。

Price 価格

サブスク出題で話題になった価格の知識は、小出しにされて混同しがち。この論点に限れば上田基本委員の原書の入手が近道です。

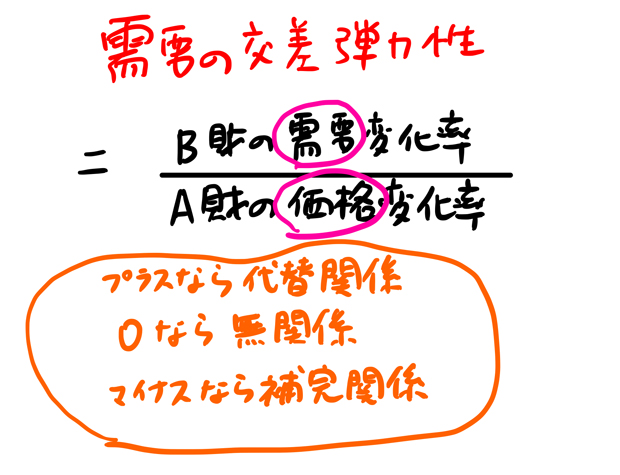

純粋なマーケ論点は×ウだけで、アイエ(弾力性)はミクロ経済学の領域です。

| (設問1) | × | →○ |

| ×ア | 製品Aの価格の変化率 | 製品Bの需要量の変化率 (分母分子あべこべ) |

| ×イ | 負 | 正 |

| ×ウ | しやすい | しにくい |

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| 原油や原材料価格の低下、あるいは革新的技術の普及は、製造ならびに製品提供にかかる変動費を減少させるため、販売価格の引き下げが検討されるが、価格を下げることが需要の拡大につながらないケースもある。企業は、需要の価格弾力性や交差弾力性を確認したり、競合他社の動向や顧客の需要を分析、考慮したりして、価格を決定する。 |

| (設問1 ) 文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 企業は、製品Aの価格変化が製品Bの販売量にもたらす影響について、交差弾力性の値を算出し確認する。具体的には、製品Aの価格の変化率を、製品Bの需要量の変化率で割った値を用いて判断する。 ×イ 牛肉の価格の変化が豚肉や鶏肉の需要量に、またコーヒー豆の価格の変化がお茶や紅茶の需要量に影響することが予想される。これらのケースにおける交差弾力性は負の値になる。 ×ウ 消費者が品質を判断しやすい製品の場合には、威光価格が有効に働くため、価格を下げることが需要の拡大につながるとは限らない。 ○エ 利用者層や使用目的が異なるため、軽自動車の価格の変化は、高級スポーツカーの需要量には影響しないことが予想される。こうしたケースの交差弾力性の値は、ゼロに近い。 |

| (設問2) | × | →○ |

| ×イ | されやすい | されにくい |

| ×ウ | サブスクリプション | スキミング |

| ×エ | キャプティブ | バンドル (またはぺネトレイティング) |

| (設問2 ) 文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア ウイスキー、ネクタイ、スーツなどの製品では、低価格の普及品から高価格の高級品までのバリエーションを提供することがある。このように、複数の価格帯で製品展開することを「プライス・ライニング戦略」と呼ぶ。 ×イ 短期間で製品開発コストを回収することを目指して設定された高い価格を「スキミング価格」と呼ぶ。このような価格設定は、模倣されやすい新製品に最適である。 ×ウ 発売当日にCD やDVD を入手することに強いこだわりを持ち、価格に敏感ではない熱狂的なファンがいる。新製品導入にあたり、こうした層に対して一時的に設定される高価格を「サブスクリプション価格」と呼ぶ。 ×エ 若者にスノーレジャーを普及させるために、多くのスキー場は、往復交通にウェアやスノーボードのレンタル料やリフト券を組み合わせた「キャプティブ価格」を設定し、アピールしている。 |

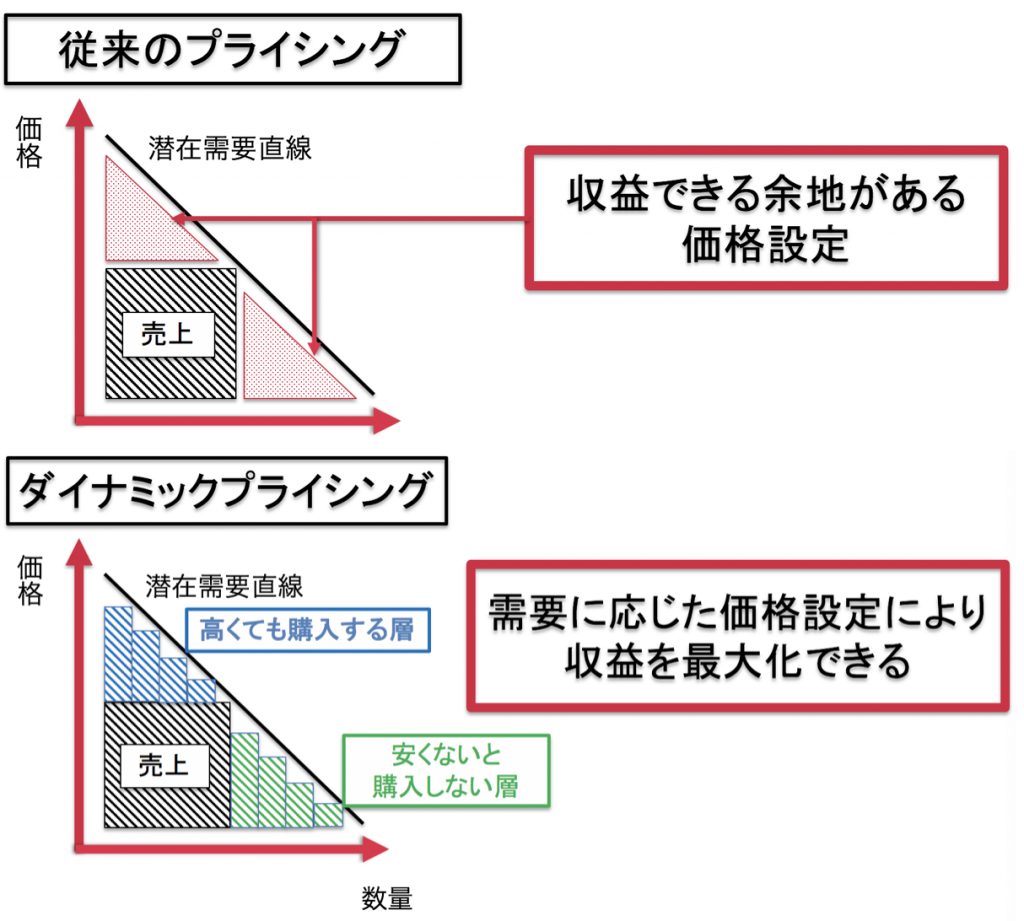

ダイナミック・プライシングでは、「運営管理」のヘタレな需要予測を超えて、AI様が「ミクロ経済学」の理想を実現。今後の展開に注目です。

| (設問1) | × | →○ |

| ×ア | ない | 少ない |

| ×イ | しなければならない | する手もある |

| ×エ | どのような場合でも ある | (削除) あることがある |

| (設問2) | × | →○ |

| ×ア | 禁止 | 問題視 |

| ×イ | 自社で | 何らかの形で |

| ×エ | とは呼ばない | に含まれる |

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| X社では、家電および家具の①サブスクリプション・サービスを開始することを検討している。その際、家具とは異なり家電の利用状況は毎月変動する可能性があるため、家電については利用動向に応じて料金が変動する②ダイナミック・プライシングを導入することを併せて検討している。 |

| (設問1 ) 文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 1 回千円で飲み放題の居酒屋が、1 か月3 千円で飲み放題のサブスクリプション・サービスを提供する例は、鉄道・バスの定期券や新聞・雑誌の定期購読のように利用が常態化しているものとは異なり、居酒屋の選択肢が多い消費者にとってメリットがない。 ×イ サブスクリプション・サービスの目的の1 つは、音楽のストリーミング・サービスに典型的に見られるように、ユーザーの利用データを収集し分析することにあるため、家具のサブスクリプション・サービスを展開する場合には家具に何らかのデジタル機能を付加しなければならない。 〇ウ サブスクリプション・サービスは、消費者が気軽に製品を試す機会を提供することができる。最短でも2 か月以上利用しなければならないものが多いが、1 か月だけの利用契約もサブスクリプション・サービスに含まれる。 ×エ 従来は販売により利益を得ていた家具や家電、自動車などの耐久消費財を、利用期間を3 年、5 年などのように定めた上で提供するサブスクリプション・サービスもある。こうしたサブスクリプション・サービスは提供する側から見ると、どのような場合でも従来のリースよりビジネス上有利であり魅力がある。 |

| (設問2 ) 文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア AI による需要予測に基づいて機械的に商品の価格を上下させるシステムを導入した結果、台風襲来によるボトル水の需要急増の兆しを捉えて価格を引き上げてしまい、社会的に非難を浴びた例があった。このことから、現在では生活必需品へのダイナミック・プライシングの導入は禁止されている。 ×イ 企業がダイナミック・プライシングを導入するためには、電子商取引のシステムを取り入れ、需要予測、価格変動などの仕組みを自社で構築する必要がある。 〇ウ 公共交通機関が朝夕の混雑を緩和するためにダイナミック・プライシングを導入し、比較的空いているオフピークの時間帯の価格を下げると、ただでさえ利用者に不満が多いピーク時には相対的に高額な利用料となる。 ×エ コンサートやスポーツ・イベントのチケットに関するダイナミック・プライシングでは、購入時期に応じて価格を変動させる例がある。しかし席のエリア別に異なる料金を設定し、かつ売れ行きに応じて価格を変動させるものはダイナミック・プライシングとは呼ばない。 |

R5Ⅱでサブスクが訊かれた価格は、「1次」でしっかり学ぶ。×イは「経済」知識で解きます。

| (設問1) | × | →○ |

| ×イ | 財は「ギッフェン財」 | ことを所得弾力性 |

| ×ウ | 禁止されている | 〃されることもある(例:本の再販価格) |

| ×エ | ブランドではなく価格である | ブランドや価格が含まれる |

| ×オ | プロスペクト理論 | 名声価格(威光価格) |

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| T社が製造し販売する製品は、プライベートでもオフィスでも着ることができるカジュアルな衣料ブランドとして、ターゲットである20 代~30 代前半の女性を中心に人気を集めている。しかし、近年の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、人々のプライベートでの外出機会が減り、同時に勤務形態にもリモートワークが普及したため、T社では消費者が同社製品に対して感じる価値やその価格の意味について、改めて調査を行う必要を感じている。同社では、このような調査を通じて当該製品の価格について見直す必要があるかもしれないと考えていた。 |

| (設問1 ) 文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 同じ製品でも、その製造プロセスなどに消費者を巻き込んでいくことを通じて、より高い価値を感じてもらうことが可能である。この場合、結果としてより高い価格で買ってもらうこと以外に、価格を据え置くことによって、より高い顧客満足を感じてもらうという選択肢もある。 ×イ 消費者が価格に対して感じる意味とは「支出の痛み」であるから、価格が下がれば支出の痛みは和らぎ、価格が上がれば支出の痛みは強くなる。このため日用品の分野では、通常は価格を上げれば売り上げは低下する。このような財は「ギッフェン財」と呼ばれる。 ×ウ 消費者が製品が提供する価値に対して支払ってもよいと感じる価格は状況によって異なることがあるが、一物一価の原則により、同一製品に異なる価格をつけることは禁止されている。 ×エ 消費者が製品の品質を判断するために用いる情報はブランドではなく価格である。このため、どのような価格を設定するかは、消費者の品質判断に強い影響を及ぼす。 ×オ プレステージ性が高いラグジュアリー・ブランドでは、価格が上がることによって、より高い価値を感じる消費者もいる。この理由は、プロスペクト理論によって説明することができる。 |

5択のうち4つはどこかが×なので、バツを探して語感=スコアのお買い得感を高めます。

| (設問2) | × | →○ |

| ×ア | ではない | である |

| ×イ | 中間値 | 最大値 |

| ×ウ | 慢性的に赤字を出すほどの | 十分に効果が挙がる |

| ×エ | アンバンドリング | バンドリング |

| (設問2 ) 文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 企業が製品につける価格を通じて消費者にメッセージを送ることを、価格シグナリングと呼ぶ。例えば、実際には低品質なのに高価格をつけることにより高品質であるように見せることは価格シグナリングに含まれるが、製品にセール価格をつけることは価格シグナリングではない。 ×イ 消費者が特定の製品に関して感じる価格幅の中間値を留保価格と呼び、企業は自社のそれぞれの製品の留保価格を考慮して実際の価格を設定することが望ましい。 ×ウ 浸透価格とは、一般的には一気に市場シェアを獲得するためにつけられる低価格を指し、市場シェアを獲得するためには、慢性的に赤字を出すほどの低価格をつける。 ×エ 別々の製品をセットにして、個々の製品の合計価格より安く販売する価格アンバンドリングでは、セットで販売される製品の間に互換性があるほど、消費者のお買い得感が増す。 ○オ 本体と消耗品を組み合わせて使用する製品で、本体を低価格で、消耗品を高価格で販売することをキャプティブ・プライシングと呼ぶ。本体を低価格で販売することによる赤字を回収するためとはいえ、消耗品の価格を高く設定しすぎることは通常避ける必要がある。 |

当試験の価格の権威である上田隆穂基本委員の作品です。上田委員は常に奥ゆかしいことで知られ、自分の学説を正解選択肢にせず、しれっと誤答選択肢(×エ)に混ぜてきます。よって事例Ⅱでも試験委員の学説は正解にはしないと思われます。

| × | →○ | |

| ×ア | 低い | 負である |

| ×イ | 同化対比理論 | 文脈効果 またはフレーミング効果 |

| ×エ | 新製品が発売された時、すぐに飛びついて買う層 | メインの客層と(難) |

| ×オ | 代替材 | 補完財 |

| プライシングに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア ある製品の価格変化が他製品の売上に与える影響の大きさを価格の交差弾力性と呼び、これが低いもの同士が同一市場にあると考える。これにより、企業は、どのサブマーケットをターゲットとするかを判断することも可能である。 ×イ コーヒーを飲む場合、洒しゃれ落たクラブハウスである場合と小さな古ぼけた食堂である場合とを比較すると、同じ価格であれば、後者で飲む場合はずっと高く感じるであろう。このように場所が異なるという状況による価格の感じ方の違いを説明する理論を同化対比理論と呼ぶ。 ○ウ 消費者が、例えば800 円という内的参照価格を持っていて、1,000 円という価格に遭遇し、200 円の損をする実感と、消費者の内的参照価格が1,000 円の場合に800 円で買える時、すなわち200 円の得をする実感を比較する。この場合、損をする方のインパクトの方が大きいと言われているが、これを説明するのがプロスペクト理論である。 ×エ 新製品が発売された時、すぐに飛びついて買う層、段階的に価格が下がってから買う価格に敏感な層の両者をターゲットにして、利益を拡大するプライシングを第2市場ディスカウンティングと呼ぶ。 ×オ 製品を組み合わせて、比較的安く販売する方法を価格バンドリングと呼ぶが、この対象として組み合わせる製品は相互に代替財であることが望ましい。一方、ソフトウェアによく見られるが、1 つの製品の複数の機能をばらして、複数の独立製品として、合計で元の製品よりも高く売るような方法をアンバンドリングと呼ぶ。 |

Place チャネル

チャネルと言えば卸のことで、R4第30問が良問。「2次」ではフランチャイザー・フランチャイジーが頻出です。

何かに一点賭けするとリスクが高い。それは実務も試験も同じです。

| × | →○ | |

| ×イ | 流れることを防いだ方が良い | どれだけ流れたかの実績を把握すると良い |

| ×ウ | 切り離して | 連動して |

| ×エ | 観点からは 一貫して同一店舗で | 観点とは無関係に チャンネル内でシームレスに |

| ×オ | 明らかにメリットがある オンライン店舗に経営資源を集中する | メリットは見逃せない オンラインと実店舗への経営資源配分のバランスを取る |

| S社は国内外から仕入れたさまざまなスポーツ・シューズを、9 つの自社の実店舗および数年前に開設した自社オンライン店舗において販売している。S社の今後の流通政策に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア S社が店舗を最初の1 つから現在の状態まで増やしてきた過程においては、顧客接点が物理的に増加した。今後同社がオムニチャネル化を進めるためには、顧客管理方法を変更することが必要であるが、現在の顧客接点をさらに増やすことは必ずしも必要ではない。 ×イ S社では、9 つの実店舗で多くの顧客が商品を見たり試着したりした後にオンライン店舗で購入すると、オンライン店舗に売り上げが偏り、9 つある実店舗の従業員のモチベーションが低下するリスクがある。このため、S社は顧客が実店舗からオンライン店舗へ流れることを防いだ方が良い。 ×ウ 近年は同一の消費者であっても、実店舗を利用する場合とオンライン店舗を利用する場合とでは、利用動機や購入頻度、単価などが大きく異なることが顧客データから分かってきた。このため、実店舗における顧客データとオンライン店舗のそれとは切り離して活用することが望ましい。 ×エ 顧客対応のための組織体制や従業員の評価システム、在庫データの管理などの観点からは、各顧客には検討から購入までを一貫して同一店舗で行ってもらうことが望ましい。S社がオムニチャネル化の推進の可否を今後検討していく上では、こうした点を十分に考慮する必要がある。 ×オ 消費者便益の観点からは、店舗外でもパソコンやスマートフォンなどからいつでも購入できるオンライン店舗は明らかにメリットがある。このため今後S社はオンライン販売を重視し、オンライン店舗に経営資源を集中することが望ましい。 |

流通チャネルはアイウで挙げた、開閉・広狭・長短の3つで評価と覚えます。×アは全く逆のデタラメなので、全文書き換える位の気持ちで。

| × | →○ | |

| ×ア | に 商品を卸す 当該地域における~ | が メーカーを扱う (削除) |

| ×ウ | 流通チャネルの長短基準 であり | 物流管理指標(物流KPI) など |

| ×エ | 販売額の比率 | 付加価値額の合計 |

| 流通チャネルの構造に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 流通チャネルの開閉基準とは、メーカーが取引をする各流通業者にどれだけの数の商品を卸すかの尺度であり、当該地域におけるメーカーの出荷総額に占める卸・小売の販売シェアを意味する。 ○イ 流通チャネルの広狭基準とは、メーカーが特定地域内においてどれだけの数の小売企業を通じて自社の商品を販売するかの尺度であり、開放的流通、選択的流通、排他的流通に分けるために用いられる。 ×ウ 流通チャネルの長短基準とは、物流ルートの時間的・物理的長さに関する尺度であり、輸送と保管の機能を含めたロジスティクス全体の物流効率を考慮する際に用いられる。 ×エ 流通チャネルの付加価値基準とは、卸段階と小売段階においてどれだけの付加価値が生み出されているかに関する尺度であり、卸段階と小売段階の販売額の比率として算出される。 |

| × | →○ | |

| ×ア | 小さい 少なく | 大きい 多く |

| ×ウ | ではない | に含まれる |

| ×エ | 最終消費者 | 小売業者(下線部あべこべ) |

| ×オ | サードパーティ・ロジスティックス | 共同配送(または物流センター受託) |

ネット通販全盛で小売業でさえ苦しいのに、もっと苦しいのが卸売業です。

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

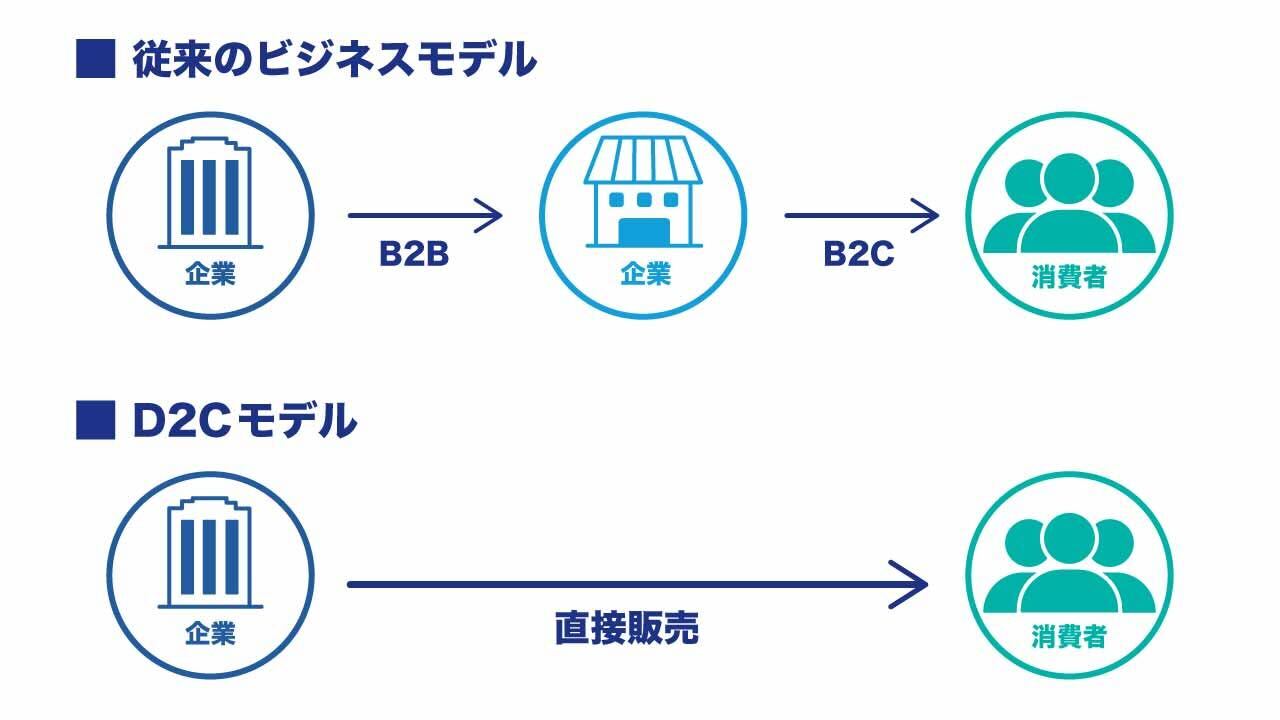

| 食品メーカーA社では、これまで①卸売業者や小売業者を介した間接流通チャネルと電子商取引を用いてきた。近年は多くの食品メーカーが②D2Cに乗り出しており、この動きにどのように対応するかも1 つの課題であると考えている。 |

| (設問1 ) 文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア ある業界において多くのメーカーが零細である場合、卸売業者の役割は小さいため、その業界の流通チャネル上に存在する卸売業者の数も少なくなる傾向がある。 ○イ ある業界において中小小売業者が多いほど、これら中小小売業者とメーカーをつなぐ卸売業者が多段階化し、その数も多くなる傾向がある。 ×ウ 卸売は卸売業者だけが行うものではなく、小売業者によって行われることもある。しかしメーカーが販社を作って行う小売業者向けの販売は、卸売ではない。 ×エ 小売とは最終消費者に対して商品を再販売する商業活動であるのに対して、卸売とは最終消費者だけでなく他の卸売業者や小売業者、産業用使用者に対して商品を再販売する商業活動である。 ×オ 大規模に成長した小売業者との取引を確保・拡大するために、近年の卸売業者に求められている方策の1 つがロジスティックス機能の強化である。この機能は一般にサードパーティ・ロジスティックスと呼ばれ、卸売業者の生き残りをかけた重要な戦略となっている。 |

| × | →○ | |

| ×ア | や大手ネットショッピング・モール | (削除) |

| ×ウ | 単独で | (削除) |

| ×エ | 支持を得ながら | 反発を受けつつも |

中間流通を中抜きするD2Cと、卸売業者の生き残り戦略を2問セットで対比させた良問です。消去法で○イに。

| (設問2 ) 文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 一般にD2Cとは、卸売業者や小売業者から構成される従来の流通チャネルを介することなく、自社サイトや大手ネットショッピング・モールを通じて、自社の製品を直接消費者に販売することを指す。 ○イ 米国のスタートアップ企業などが自社サイトを活用して自社の世界観を伝え、顧客との接点を育てながら自社製品を直接販売して急速に成長したのがD2Cの始まりであるが、SNSを積極的に利用することも多くのD2Cに見られる特徴の1 つである。 ×ウ メーカーがD2Cに進出するためには、自社サイトを構築し、顧客管理、決済システムなどを単独で開発する必要がある。 ×エ メーカーが流通チャネルを介さずに直接消費者に自社製品を販売することは、従来「メーカー直販」と呼ばれてきた。ほとんどのメーカーは、既存の間接流通チャネルとメーカー直販を両立させ、間接流通チャネルの卸売業者や小売業者の支持を得ながらメーカー直販を拡大してきた。 |

典型的な間違い探し問題。小売店への支払いが電子マネーになることはあっても、卸やメーカーへの支払にSuicaやPayPayを使うことはないでしょう。

| × | →○ | |

| ×ウ | 電子マネー | ネットバンキング |

| 流通チャネルに関する記述として、最も不適切なものはどれか。 |

| ○ア メーカーから直接消費者に販売を行う流通チャネルの形態を直接流通と呼ぶことがある。直接流通においては、通常は流通チャネルが担っている販売機能、在庫リスクなどをメーカーが自ら引き受けなければならないというデメリットも存在する一方で、消費者の反応などが直接メーカーに届くことや、流通機能を自社内でコントロールしやすい、などのメリットもある。 ○イ メーカーによるチャネル選択には、開放的・排他的・選択的の3 つを考えることができる。開放的チャネルでは、メーカーは不特定多数の流通業者と取引を行う。排他的チャネルでは、メーカーは特定の流通業者との関係を強め、例えば地域ごとに専任の流通業者を設定したりする。選択的チャネルは開放的・排他的流通チャネルの中間的形態であり、さまざまな基準により、取引する流通業者を選定する。 × 流通チャネルの流れの1 つは金銭の流れであり、商流と呼ばれる。小売店の店頭で消費者が製品を購入した際に支払った金銭は、小売店から卸へ、そして卸からメーカーへとそれぞれの支払いという形を通じて流れていく。金銭には古くから小切手などが用いられてきたが、近年は電子マネーなども使われるようになっている。 ○エ 流通チャネルの流れの1 つは情報の流れであり、情報流と呼ばれる。この情報には、製品に関しての情報だけでなく、在庫情報、店頭における消費者の需要に関する情報などが含まれ、供給と需要とを結びつける役割を果たしている。 ○オ 流通チャネルの流れの1 つは製品の実際の流れであり、物流と呼ばれる。例えば一般的な製品はメーカーの工場で生産され、物流機能によって卸などを経て小売りへ運送され、小売店の店頭に陳列され、消費者が購入する。 |

当試験で頻出のフランチャイザー⇔〃ジーのあべこべ問題です。覚え方は、er(ザア)のアが先で、ee(ジイ)のイが次です。

| × | →○ | |

| ×ア | 選ばなければならない | 選ぶと良い(※決めつけ禁止) |

| ×イ | フランチャイジー | フランチャイザー(下線部あべこべ) |

| ×ウ | 間接 | 直接(下線部あべこべ) |

| ×エ | ライセンシー | ライセンサー(下線部あべこべ) |

| グローバル・マーケティングに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 企業が他国の市場へ参入する方式の1 つに委託生産がある。委託生産では、委託元が研究開発や現地での販売・サービスを担当し、委託先は現地における生産などを担当する。 ×イ 企業が他国の市場へ参入する方式の1 つにジョイントベンチャーがある。ジョイントベンチャーでは、他国の市場へ参入しようとする企業は、他の企業と協力して進出先国で企業を設立するが、その際に協力する企業は現地のことをよく知る進出先国の企業から選ばなければならない。 ×ウ 企業が他国の市場へ参入する方式の1 つにフランチャイズがある。フランチャイズでは、企業の母国の本社側に該当するフランチャイジーが研究開発を担当し、参入先の現地ではフランチャイザーが生産や販売を行う。 ×エ 企業が他国の市場へ参入する方式の1 つに輸出がある。輸出には企業が商社などを介して自社製品の取引を現地で行う間接輸出と、企業が現地に100 % 出資の子会社を設立し、自社の社員によって現地で製造・販売を行う直接輸出とがある。 ×オ 企業が他国の市場へ参入する方式の1 つにライセンシングがある。ライセンシングでは、参入する側であるライセンシーが本国で研究開発を担当し、参入される側であるライセンサーは現地で研究開発以外のすべてを担当する。 |

Promotion 販促

広告+デジマの2論点に絞られます。広告は消費者購買行動とセット、デジマは後出の関係性マーケとセットで覚えます。

広告

ステマをしつこく戒めるのは、消費者を欺くため。やってバレると信用を失います。

| × | →○ | |

| ×ア | 不要である | 重要性が下がる |

| ×イ | DAGMAR | ↓のリンク参照 |

| ×エ | テレビCMで~ | ユーザーを騙って商品を宣伝 |

| 広告に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア BtoB マーケティングのコミュニケーションにおいては、受け手は特定少数の顧客であるため、広告は不要である。 ×イ 広告効果階層モデルのうち「DAGMAR モデル」は、Desire,Attention,Grade,Memory,Action,Recommendation を意味し、近年のオンライン上の消費者行動を表す。 ○ウ 広告予算の算出方法には売上高比率法、競争者対抗法、タスク法などがあるが、これらのどれも用いずに、単純に前期の広告予算実績に基づいて広告予算を決めている企業も多い。 ×エ テレビ CM でメッセージを途中まで流し、「続きはこちらで」などとして検索ワードを表示し Web に誘導しようとする方法は、「ステルス・マーケティング」として非難される場合が多く、消費者庁も注意を喚起している。 |

何かヘンだな→正しい文に修正。これで知識+国語がWで上達します。

| × | →○ | |

| ×ア | 介さずに 媒体社と直接やりとりをする | 上手に活用し 様々な媒体を使い分ける |

| ×イ | には適さない | でも併用される |

| ×エ | 広告と捉える危険性がある ほとんど用いられていない | 情報を捉えることができる 盛んに用いられている |

| ×オ | 現状では難しい 同じ | (削除) 異なる |

| インターネット広告に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア インターネット広告では広告主と媒体社との間に、さまざまな技術に基づくサービスを提供する多様なプレーヤーが存在し、極めて複雑な業界構造となっている。このような状況は消費者にはメリットがないため、広告主はこれらのプレーヤーを介さずに、できる限り媒体社と直接やりとりをすることが望ましい。 ×イ インターネット広告においてインプレッションは広告の総配信回数を示す指標である。従来の広告で用いられてきた、ターゲット全体の何%に広告が到達したかを示すリーチという指標は、インターネット広告には適さない。 ○ウ インターネット広告の表示をブロックするアドブロックをすべての消費者が導入すると、広告料収入に支えられている多くのビジネスモデルが成り立たなくなり、インターネット上の多くの無料サービスが有償化する可能性もある。アドブロックへの対策として、消費者が見たくなるような広告を提供することも有効である。 ×エ 企業が自社サイト内に掲出するコンテンツは一般的にはインターネット広告には含まれない。インターネット広告から自社コンテンツにリンクを張ると、消費者がインターネット広告と自社コンテンツとを一体として広告と捉える危険性があるため、このようなリンクはほとんど用いられていない。 ×オ 従来のテレビ、新聞などのマスメディアに出稿される広告では、同じ番組やコンテンツを見ているすべての消費者は同じ広告を見ていた。これに対してインターネット広告では、コンテンツと広告を切り離す試みが行われているが現状では難しい。このため同じ Web サイトやコンテンツを見ているすべての消費者は、基本的に同じ広告を見ているのが現状である。 |

〇エは難度が高く、消費者の信頼度は、パブリシティ>ペイドパブリシティ>広告に。

| (設問1) | × | →○ |

| ×ア | ほとんど影響を与えない | インターネット広告より劣りやすい |

| ×イ | ならない | なる ※「実際の店舗で販売されていても、広告の表記に反して数量が規制されている」にすると、因→果が尚可。 |

| ×エ | ため 低くなる | 他に 高くなる |

×イの心理的リアクタンスは新傾向知識。難問なので後回しに。×エは最初⇔最後があべこべ。

| (設問2) | × | →○ |

| ×ア | ユーモア | 恐怖 |

| ×イ | 起こしやすい | 起こすことがある |

| ×エ | 最初に | 最後に |

| ×オ | 直線的にネガティブ | 徐々にポジティブ |

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| 現代社会には、①さまざまな広告が存在する。企業は、現代の消費者に有効な広告戦略を立案するために、②広告が消費者の心理や行動に及ぼす影響を理解する必要がある。 |

| (設問1 ) 文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア インターネット広告は、インターネットに慣れ親しんだデジタル・ネイティブ世代に対して、製品やサービスの認知率や購入率の点で大きな影響を与えるが、紙媒体の広告は、これらの世代に対して、製品やサービスの認知率や購入率の点でほとんど影響を与えない。 ×イ おとり広告は、広告に表記している製品を店舗で保有していない場合はもちろん、メーカー、サイズ、デザインなどの点で広告の表記とは異なる製品しか置いていない場合も、公正取引委員会の規制の対象となる。しかし、広告の表記に反して販売数量や販売時間の制限を行ったとしても、広告製品が実際に店舗で販売されている場合には、規制の対象とならない。 〇ウ 公共広告は、環境、福祉、教育、人権などの社会的、公共的な問題についての理解や解決を目的として実施する広告であり、公益社団法人AC ジャパンというボランティア組織などによって行われる。AC ジャパンによる公共広告の広告主には、業界団体や企業が含まれる。 ×エ 広告主にとって原則無料のパブリシティは、情報の掲載決定権が媒体側にあるため、消費者にとって広告よりも信頼性が高いという特徴がある。しかし、有料形態のペイド・パブリシティは、企業が情報を管理することができるため、消費者にとっての信頼性は通常の広告よりも低くなる。 |

| (設問2 ) 文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 飲酒運転禁止を説得テーマとして、恐怖感情とユーモア感情とを生起させる2 つの広告を作成した場合、テーマに対して高関与な消費者はユーモア感情の広告に接する方が、テーマに対して低関与な消費者は恐怖感情の広告に接する方が、それぞれ即時的に説得に賛成する態度を示す。 ×イ 企業からの説得意図を強く感じる広告に対して、メッセージの唱導方向と同一方向の態度を有している消費者は、その態度をさらに強化する傾向がある一方、製品への態度が曖昧な消費者は、説得意図を強く感じる内容に対して心理的リアクタンスが生じ、逆方向の態度変化を起こしやすい。 〇ウ 高価な製品を購入してしまい後ろめたさを感じる場合、消費者は当該ブランドの広告ばかり見たり、他ブランドの広告は見ないようにしたりして、自分の選択を正当化することが多い。「自分へのご褒美」という広告主によるメッセージは、こうした消費者が自己の購買を正当化し、認知的不協和を軽減する効果がある。 ×エ 製品のポジティブ要因とネガティブ要因の両方を提示することによって、製品の信しん憑ぴょう性を高めようとする両面提示広告では、消費者にとって低関与の製品の場合には最後にポジティブ情報を提示し、高関与の製品の場合には最後にポジティブ情報を提示した方が、それぞれ製品評価を高めることができる。 ×オ テレビ広告は、消費者が意識的に接触している感覚は低くても、自分にとって関心が低いブランドの広告に関しては、単純接触の回数が増えるほど、ブランドへの態度が直線的にネガティブになっていく。 |

| × | →○ | |

| ×ア | 大幅に減少している | 自主規制が進む |

| ×イ | 同じである | 劣る |

| ×エ | は低下 | を発揮 |

インターネット広告倫理綱領は実在しますが、マスメディア主体で構成されておりステマはここに含まない。よって第32問の景表法で公的規制とわかります。

| コミュニケーションに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 広告炎上問題や動画投稿サイト上の広告問題など、インターネットの普及に伴う広告倫理の問題が指摘されるなか、「インターネット広告倫理綱領」が制定されたことによって、倫理的に問題のあるインターネット広告は大幅に減少している。 ×イ 特定のブランドに興味をもつ消費者が集まるインターネット上のブランド・コミュニティはブランド・ページと呼ばれ、企業のサイト内にあるブランド・コミュニティと比べ、オープン・アクセスと閲覧者の幅広さという点は同じであるが、情報拡散という点で優れている。 ○ウ 日本においてインターネット広告費はプラス成長を続けており、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響下でも2020年のインターネット広告費は成長を維持した。 ×エ メディア・マルチタスキングのうち、テレビ、スマートフォン、タブレットなどの画面を複数使用することはマルチ・スクリーニングと呼ばれ、同時に複数のメディアに注意を向けることになるため、単一メディアに接するときよりも広告効果は低下する。 |

最小字数でバツ→マルにして、語彙と国語のセンスを高めます。またダイレクトメールはプルでなく、プッシュ戦略です。

| × | →○ | |

| ×イ | が広告である点では共通している | は戦略により変わってくる |

| ×ウ | 人的販売やダイレクトメール | TVCM |

| ×エ | されている | されるとは限らない(決めつけ禁止) |

| ×オ | プル | プッシュ |

| プロモーション戦略に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 消費者がブランド間の差異を明確に知覚できない場合や、差異を知覚していたとしても購買に対する関与が低い場合に有効なプロモーション戦略は、プッシュ戦略である。 ×イ プッシュ戦略とプル戦略とのどちらを重視するのかは、対象が消費財か生産財かによって変わってくるが、いずれの財の場合でも、最も用いられるツールが広告である点では共通している。 ×ウ 不特定多数の顧客が地理的に分散しており、プロモーション戦略に対して十分な予算を配分できる企業は、人的販売やダイレクトメールなどを用いたプル戦略によって、消費者の需要を喚起し、購買を促すことを目指す。 ×エ プロモーション・ミックスのタイプは製品カテゴリーごとに異なっているが、同じ製品カテゴリーであれば同じタイプのプロモーション・ミックスが適用されている。 ×オ 流通業者に対して、消費者に向けて自社製品をプロモーションし、購買するよう促すために実施されるアロウワンス、販売助成、パブリシティなどのプロモーション戦略は、プル戦略と呼ばれる。 |

デジタルマーケ

新出のマーケ用語は、2回出題されるまで暗記不要です。

| 設問1 | × | →○ |

| ×イ | なって初めて登場した | になる前からもある(暗記不要) |

| ×ウ | ソーシング | ファンディング |

| ×エ | 価値の毀損性 | 非競合性 |

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| マスメディアとさまざまなプロモーショナル・メディアを組み合わせたコミュニケーションを前提としてきた伝統的なマーケティングから、近年急速に①デジタル・マーケティングへのシフトが進んでいる。このシフトは、②消費者同士の情報交換がソーシャルメディアなどを介して盛んに行われるようになっていることに対応した動きでもある。 |

| (設問1 ) 文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 企業やマーケターが顧客と接したり会話したりする「タッチポイント」は、店舗などの物理的空間だけに限定せず、オンライン上にもさまざまな形で設定される。 ×イ 需給バランスや時期などに応じて価格を変動させるダイナミック・プライシングのような方法は、デジタル・マーケティングの時代になって初めて登場した価格設定方法である。 ×ウ デジタル・マーケティングにおいては、製品開発のための資金をオンライン上の多数の消費者から調達するクラウド・ソーシングの手法がしばしば用いられる。 ×エ デジタル財の特徴として、複製が容易である(複製可能性)、他者が使用すると直ちに価値が低下する(価値の毀損性)、オンラインで瞬時に転送できる(非空間性)の 3 つをあげることができる。 |

×エのステマはやっちゃダメ。

| 設問2 | × | →○ |

| ×イ | 低下 | 上昇 |

| ×ウ | オウンドメディア | アーンドメディア |

| ×エ | 利益 | 損失 |

| (設問2 ) 文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア クチコミには、経験しないと判断できない「経験属性」に関する情報が豊富に含まれている。 ×イ クチコミの利便性を向上するために、クチコミを集約したランキングや星評価などが導入されたことにより、かえってクチコミの利便性が低下している。 ×ウ 消費者同士がオンライン上で交換したクチコミ情報が蓄積される場所は、蓄積される情報や場の運営に関して消費者が主導権を持っているという意味で「オウンドメディア」と呼ばれる。 ×エ マーケターが、企業と無関係な消費者であるかのように振る舞って情報を受発信することは、当該企業にとっての長期的利益につながる。 |

どれももっともらしい嘘をつくDランク。少しずつ直します。

| × | →○ | |

| ×イ | しない | しにくい |

| ×ウ | 行う | 行うこともある |

| ×エ | ではない しない | である する |

| ×オ | だけであり ない | ことを主とし もある |

| デジタル・マーケティングに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア O2O 戦略は、デジタル時代の消費者がオンラインとオフラインを行き来し、認知・検討と購買が分離する傾向があるという問題への企業による対応策の1 つである。 ×イ クラウドソーシングにより製品開発を行おうとする企業が、そのために開設するネットコミュニティにおいては、参加者同士のコミュニケーションが活発に行われなければ、製品開発は成功しない。 ×ウ プラットフォーマーとは、異なる複数のユーザー・グループを結びつけ、交流させて価値を創出しつつ、同時にこれらのユーザー・グループに向けて自社の製品・サービスの販売も行う事業者を指す。 ×エ ユーザーにとってのプラットフォームの価値は、ユーザー間のネットワーク効果によって作り出されるものであり、プラットフォーム自体によって作られるものではないから、プラットフォームを切り替えても特にスイッチングコストは発生しない。 ×オ レンタルでは製品の貸し手は自社で保有する製品を貸し出すが、シェアリング・サービスは製品を所有するユーザー間をマッチングするだけであり、シェアリング・サービスの事業者が製品を所有することはない。 |

×ウエは下線部がそれぞれあべこべ。

| × | →○ | |

| ×イ | 悪影響を及ぼす すべての | 大きな影響を与えない 積極的な |

| ×ウ | オンライン~ | オフライン~ |

| ×エ | クチコミ | 企業が発信する広告 |

| クチコミに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| 〇ア ある消費者に対して、その消費者がまだ全く知らない製品やサービスについて知らせるためには、広告よりクチコミの方が受け入れられやすい傾向がある。 ×イ 一般的に大規模なオンライン・コミュニティでは、自ら発言や投稿をせずに他の参加者の様子を見ているだけの参加者が全体の半分程度含まれることが知られている。このような参加者はオンライン・コミュニティに悪影響を及ぼすため、企業がオンライン・コミュニティを開設しマーケティングに活用する際には、すべての参加者が活発に発言するように誘導するべきである。 ×ウ コミュニティとは一般に共通の関心や地理、職業などによって参加者が結びついた集団を指す。中でもオンライン・コミュニティはソーシャルメディア上に開設されるものが多いため、地理、職業などの社会的要因を軸に参加者が結びつくことが特徴である。対照的にオフライン・コミュニティでは、参加者が共通の関心によって結びつくものが多い。 ×エ ネガティブなクチコミほど広まりやすいことが知られているが、このことからも分かるように消費者は製品やサービスの欠点を確認し回避するためにクチコミを利用する傾向が強い。これに対して、製品やサービスの長所を確認するために参照する情報としては、企業が発信する広告の方が全般的に信頼できる。 |

| × | →○ | |

| ×ア | はできない | もできる |

| ×イ | 店舗を利用する顧客 | 新たなオンライン・チャネル(下線部あべこべ) |

| ×ウ | シェアード・メディア | 共同キャンペーン |

○エ一択ですが、×イウが紛らわしい。O2Oはオンライン→オフラインへ誘導するので順番が逆、シェアード・メディアとは従来アーンド・メディアに含まれていた口コミのことです。

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| さまざまな新しいSNSの登場や、メタバースなどの新しい技術の登場により、①デジタル・マーケティングが急速に進展している。このようなトレンドを背景にして、②消費者同士のクチコミやインフルエンサーの影響力などに対しても、ますます注目が集まっている。 |

| (設問1 ) 文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア アドネットワーク・プラットフォーマーは、広告枠の運用を効率化したい大規模メディアからの委託を受け、これらのメディアの運営者に代わり広告枠を広告主に販売する。自ら広告枠を販売することができない個人サイトや中小サイトなどのメディアが、アドネットワーク・プラットフォーマーに広告枠の運用を委託することはできない。 ×イ オフライン店舗を中心にマーケティングを展開してきた企業が、新たにオンライン・チャネルを開設した際にしばしば問題となるのが、両チャネル間で消費者の認知・検討と購買が分離することである。この対策として、店舗を利用する従来の顧客を新たなオンライン・チャネルへ誘導するO2Oに加えて、近年はオンラインとオフラインを融合するOMOなどの方策も採られるようになった。 ×ウ 広告主が対価を払って出稿する広告はペイド・メディアと呼ばれてきたが、その中でも特に複数の広告主が共同で支出する大規模なキャンペーンなどは、近年はシェアード・メディアと呼ばれる。 ○エ 需給バランスや時期などによって製品やサービスの価格を変動させるダイナミック・プライシングの方法は、デジタル技術とAIの登場によって広く行われるようになった。また、利用者ごとに柔軟に価格を変える方法もダイナミック・プライシングに含まれる。 |

| (設問2) | × | →○ |

| ×イ | 不当廉売 | 不当表示 (2023年10月からステマは景表法違反) |

| ×ウ | 低下 | 上昇 |

| ×エ | 探索属性 | 経験属性 |

ステマ天狗があのヘタクソステマを止めてTVCMに変更したのは、今年の秋から法律で規制されるから。これで業界全体の認知度が上がり、誰もが納得です。

| (設問2 ) 文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア カスタマー・ジャーニーにおけるタッチポイントとは、企業やマーケターと顧客との接点であり、SNSやレビューサイトなどに投稿された当該企業に関連するクチコミも、タッチポイントである。 ×イ 実際には企業が費用を負担している広告であるにもかかわらず、広告であることを隠して行われるステルス・マーケティングは、特にインフルエンサーを用いたマーケティングに多く見られる。2022年には消費者庁が、このようなステルス・マーケティングを不当廉売として規制する方向で準備を開始した。 ×ウ スマートフォンを用いて誰もが日常生活の中で気軽にSNSに写真や意見などを投稿できるようになった結果、それらを閲覧する消費者の製品やサービスへの平均的な関心の強さや知識レベルなどは低下する傾向が見られ、結果としてカスタマー・ジャーニーにおけるクチコミの重要性も低下している。 ×エ 製品やサービスの仕様や性能などに関する探索属性と呼ばれる情報が豊富であることは、SNSやクチコミサイトなどに投稿されるクチコミの最大の強みである。 |

関係性マーケティング

「推し」がノーマル化した現代では、一度捕まえたカモはケツ穴の毛まで毟ることが原則です。

形容詞の語感は大切です。

| × | →○ | |

| ×ア | 前者 | 後者 |

| ×イ | 近年は | 以前から |

| ×エ | これまでに購入した | 生涯に購入する |

| マーケティングにおける顧客との関係構築に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 顧客が企業に対して持つロイヤルティには、再購買率で測定される行動的ロイヤルティと態度に関わる心理的ロイヤルティがある。これらのうち前者が高ければ後者も高いが、前者が低くても後者は高いこともある。 ×イ 顧客との関係構築を重要視するマーケティングの考え方はBtoC のサービス・マーケティングにルーツがあるが、近年はBtoB マーケティングにも応用されるようになってきた。 ○ウ 顧客を満足させるには、顧客の事前の期待値を上回るパフォーマンスを提供する必要があるが、次回購買時には前回のパフォーマンスのレベルが期待値になるため、さらに高いパフォーマンスを提供することが望ましい。 ×エ 優良顧客を識別するための指標の1 つである顧客生涯価値とは、顧客が今回または今期に購入した金額だけでなく、これまでに購入した全ての金額に等しい。 |

長文ですが、断定禁止ルールで2択に絞れます。

| (設問1) | × | →○ |

| ×ア | しており ない | する他に もある |

| ×イ | あらゆる | (←断定禁止)様々な |

| ×ウ | する | (←断定禁止)しやすい |

| ×エ | 高い | 高く、長い |

| (設問2) 後回し | × | →○ |

| ×ア | 見せかけのロイヤルティを有する顧客 | (削除) |

| ×イ | 潜在的 | 見せかけの |

| ×ウ | すべての顧客を | 顧客を可能な範囲で |

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| ①顧客リレーションシップの構築は、マーケティングにおける最も重要な課題の1つである。企業は優れた顧客価値と顧客満足の提供を通して②顧客ロイヤルティを形成し、長期にわたって顧客から大きな見返りが得られるようマーケティングを実践する。 |

| (設問1 ) 文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア ある顧客が東京から大阪までの移動においてA社の航空サービスしか利用しないという場合、この顧客におけるA社の顧客シェアは100 %となる。この場合の顧客シェアは、東京-大阪便を提供する全航空サービスに占めるA社の利用割合を意味しており、マーケティング上、新幹線や夜行バスなどの異なる手段も含む移動サービスに占めるA社の利用割合を考える必要はない。 ×イ インターネット通販と実店舗とで同一製品を扱う場合、製品の機能や美しさといったベネフィット面は同じであるのに対し、購入に要する時間や労力といったコスト面はインターネット通販において大幅に低下する。これにより、インターネット通販はあらゆる顧客に対し高い顧客価値を実現する。 ×ウ 企業の既存顧客および潜在顧客の生涯価値を総計したものは顧客生涯価値と呼ばれ、企業の顧客基盤がどれほどの将来価値を持っているかを測る指標となる。当然のことながら、ロイヤルな顧客が高所得であるほど顧客生涯価値は上昇する。 ×エ 顧客価値とは、ある顧客が自社にとってどの程度利益をもたらす顧客であるか、すなわち優良顧客であるかを表すものであり、企業は高い顧客価値を創造することによって、当該顧客の生涯価値を高めることができる。 ○オ 顧客満足は、製品の購入前あるいは使用前に抱いた期待と製品使用後の実際に得られたパフォーマンスとの差によって決定されるが、製品の使用前に抱く期待が直接的に満足度に影響を及ぼすことも指摘されている。この場合、事前に製品パフォーマンスやベネフィットの評価がしにくいなど消費経験の曖昧さが高いほど、期待が直接的に満足度へ及ぼす影響は大きくなる。 |

| (設問2 ) 文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 顧客価値と顧客満足が企業によって実現されることを通してその企業のブランドにロイヤルティを形成した顧客には、見せかけのロイヤルティを有する顧客と真のロイヤルティを有する顧客が含まれる。 ×イ 自社製品を顧客に販売するときの収益性分析を行う場合、対象となる顧客は購買履歴が蓄積された顧客であり、真のロイヤルティを有する顧客と潜在的ロイヤルティを有する顧客が含まれる。 ×ウ 新規顧客の獲得を目指す企業にとって、潜在的ロイヤルティを有する顧客セグメントは、製品購入の手段や状況が改善されれば有望な市場となり得るため、企業は潜在的ロイヤルティを有するすべての顧客をリスト化し、一人一人に積極的に勧誘を行うべきである。 ○エ 見せかけのロイヤルティを有する赤字顧客には、特定のサービス提供を控えるなどして最低限の収益水準を確保することが望ましい。あるいは、サービス手数料などの値上げによって退出を促すことも重要である。 |

×イは毎年新作が考案される嘘つき、×ウエは結論あべこべです。

| × | →○ | |

| ×イ | 程度(Regularity) | 直近(Recency) |

| ×ウ | あるため 用いられない | 含め 用いる |

| ×エ | 当てはまらない | より重要になる |

| リレーションシップ・マーケティングに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア パレートの法則とは、売上げの80 %が上位20 %の顧客によってもたらされるとする経験則であり、上位20 %の顧客を重視することの根拠となるが、この法則が当てはまらない業界もある。 ×イ リレーションシップ・マーケティングにおいて優良顧客を識別するために用いられる方法の1 つにRFM 分析があり、それぞれの顧客がどの程度購入したか(Regularity)、購買頻度(Frequency)、支払っている金額の程度(Monetary)が分析される。 ×ウ リレーションシップには、さまざまな段階がある。ある消費者がブランドを利用した結果としての経験を他者に広めているかどうかは、実際には悪評を広めるリスクもあるため、リレーションシップの段階を判断する手がかりとしてはお用いられない。 ×エ リレーションシップの概念は、B to C マーケティングにおいて企業が顧客と長期継続的な関係の構築を重要視するようになったために提唱され始めた。これに対してB to B マーケティングにおいては、企業間の取引は業界構造や慣行に大きく影響されるため、リレーションシップの概念は当てはまらない。 |

誤答×アウは形容詞エラー(程度問題)。誤答×イは主語入れ替え(別の用語の説明)になっていて、顧客満足の測定指標は複数考えられています。

| × | →○ | |

| ×ア | 極めて 小さく | ある程度 小さく |

| ×イ | 顧客満足 | 経済価値(難) |

| ×ウ | 大して与えない | 与えないことがある |

| 顧客満足に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 期待不一致理論によると、顧客の事前の期待よりも事後のパフォーマンス評価の方が高くなると喜びが生まれ、顧客満足は高くなる。したがって、高い顧客満足を実現している企業は、サービス経験前のプロモーションを実施しないか、極めて控えめに実施することによって、事前の期待を小さくすることに注力する。 ×イ 顧客満足は、顧客が製品やサービスを得るために要する価格や時間などのコストと、製品やサービスを得ることで得られる機能性や喜びなどのベネフィットとの比として定義される。 ×ウ 顧客ロイヤルティは、心理的ロイヤルティと行動的ロイヤルティから構成される。そして顧客満足は、心理的ロイヤルティに影響を与え、行動的ロイヤルティには影響を大して与えない。 ○エ 製品やサービスを経験した後は、そのパフォーマンス評価が次回の購入・利用の際の期待値になる。したがって、期待不一致理論に基づくと、企業は次回の購入・利用の際に前回と同等以上のサービスを提供しなければ、顧客満足を得ることはできない。 |

今日のまとめ

その時忘れてならないのが、R5→R1へと遡らずに、R1→R5へと古い年から解き進む。すると出題傾向の変化を掴み、R6「2次」の作問変化への対応の幅が広がります。