猫がどうみても80分で解けない「2次」対策では、大量情報を素早く捌くスピード勝負へ。このとき、たかがキーワード統計するのに8か月かかる同業D社を一生突き放す考え方が、クラウド×AI×アジャイルです。

そこで診断士試験対策も環境に応じて変え、茹で蛙な大企業勤めでおっきな船に乗りたい方はウォーターフォールなふぞろいノウハウ。そうでないベンチャー気質の方はクラウド×AI×アジャイルが良いでしょう。

【生成AIが作った例文】 ~デジタルでアジャイルな試験スタイル~

クラウド上のAI分析を活用するデータドリブンにより、アジャイルで素早い意思決定を実現できる。(40字)

| ①クラウド化 | ②AI活用 | ③アジャイル開発 |

|---|---|---|

| 定義:インターネットを通じて提供される情報技術の一形態であり、データやソフトウェアをインターネット上のサーバーに保存・処理することで、リモートからアクセス可能にする仕組みのこと。 | 人間の知能を模倣したコンピューターシステムであり、データ解析、予測、自然言語処理など多岐にわたるタスクに応用される。 | 素早い段階的な開発や改善を重視する開発手法であり、柔軟性と迅速な対応能力が問われる。 |

| 試験の活用:クラウドを活用した学習プラットフォームやオンライン教材を利用することで、最新の情報にアクセスしやすくなります。また、他の受験者との情報交換や共同学習を促進するために、クラウドベースの学習コミュニティに参加することが有効です。 | 自然言語生成AIを活用して、過去問に依存しない学習コンテンツの作成や、解説の読みやすさを向上させることができます。また、AIが提供する問題解説や学習アドバイスを活用して、深い理解を得ることができます。 | アジャイルな学習アプローチを取り入れることで、試行錯誤を通じて学習効果を最大化することができます。早期に失敗を経験し、その反省をもとに改善していくことで、本番の試験でも臨機応変に対応できる力を養います。 |

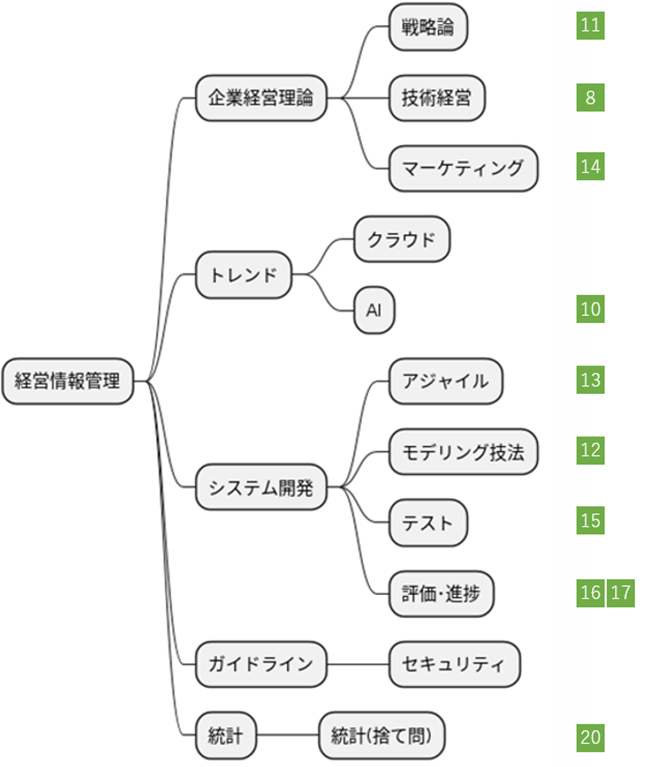

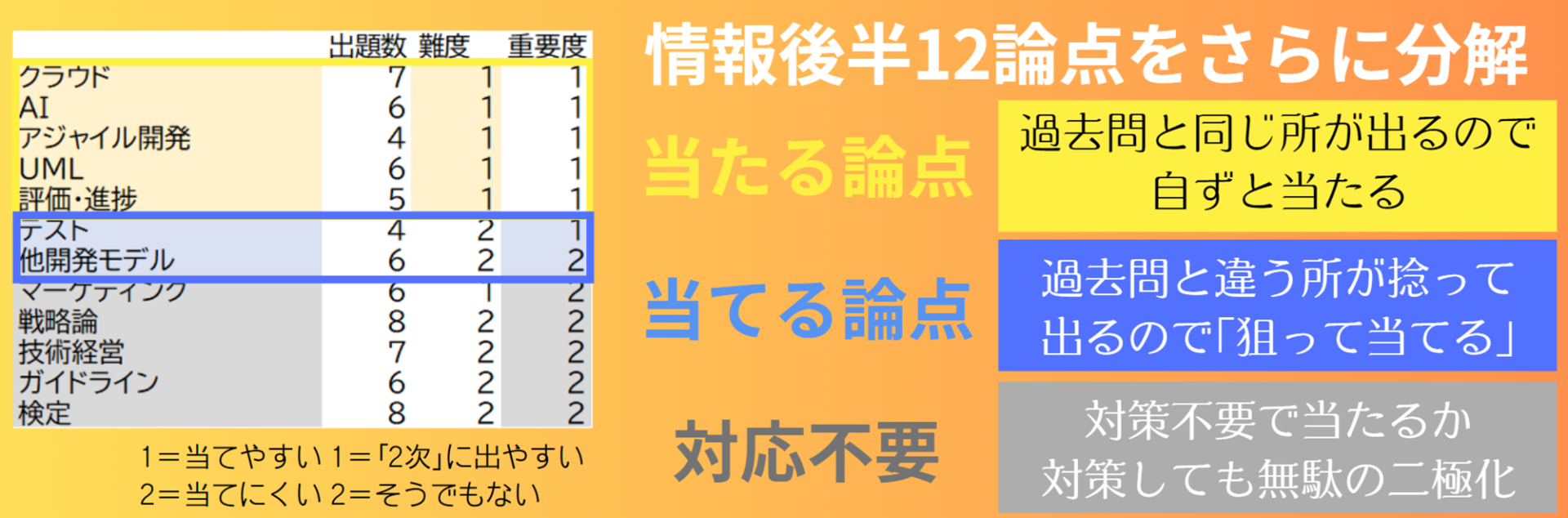

【情報後半】クラウド×AI×アジャイル=スピード勝負 / 当たる論点当てる論点

新作事例を猫の目よりくるくる変える試験委員は、【失敗させることが成功の素】と考える節がある。そこで年齢だけはオジサンなのにゆとり世代のようにすぐ答を知りたがるノウハウ馬鹿が、ガチャで8割落とされるのは納得です。

Step-1:「自然と当たる」論点5選

「クラウド」「AI」「アジャイル」のいずれも当試験が古くから出題し、2023年秋の私の登場で世界を変えたのは知っての通り。以下の5つは猫でも必ず当たります。

【生成AIが作る例文】

A社はクラウド環境でAIを活用し、アジャイル開発を実施しています。システム詳細な設計にはUMLを用い、プロジェクト評価・進度管理への配慮も怠りません。

| クラウド | インターネットを通じて提供されるデータやアプリケーションのためのサーバーやストレージなどの仮想的なリソース群です。ユーザーは必要に応じてこれらのリソースにアクセスし、利用することができます。 |

| AI | コンピューターシステムが人間の知能の一部を模倣する技術です。データを学習し、認識、理解、推論、問題解決などのタスクを自動化または支援することが可能です。 |

| アジャイル開発 | ソフトウェア開発の手法の一つで、要求やソリューションの変化に対応する柔軟性を重視し、段階的に開発を進める方法です。短期間の反復的な開発サイクル(スプリント)を通じて、早期に価値ある成果物を提供します。 |

| UML | ソフトウェアシステムの設計やドキュメント化を行うための標準化された図や記述の記法です。クラス図、シーケンス図、アクティビティ図など、さまざまな図を使ってシステムの構造や振る舞いを表現します。 |

| プロジェクト評価・進捗 | プロジェクトの成果や進捗を定量的または定性的に評価することです。予算やスケジュールの管理、品質の保証、リスクの管理などが含まれます。 |

Step-2:「狙って当てる」論点2選

テキスト暗記より過去問暗記の方が早いことは、あのノロマ道場でも気づく位。この2論点は比較的当たりにくいので、後回しでも構いません。

【生成AIが作った例文】

開発モデルで必要な知識には、テストも含まれる。

| 開発テスト | プログラムの開発が進むにつれて段階的に行われるテストです。主に開発者が行い、プログラムの部分部分が期待通りに機能するかを確認します。 |

| 開発モデル | ソフトウェア開発のための計画やプロセスの枠組みで、プロジェクトの進行方法や段階的なアプローチを定義します。代表的なモデルとしてウォーターフォール、スパイラルなどがあります。 |

Step-3:その他対応不要論点

他科目を普通に学べば猫でも500~540点に届く時代に、「ガイドライン」「検定」を学ぼうと思うのは0人と0匹。ヘタクソ出題を続けて相手にされなくなったこの領域では、試験委員の奮起が期待されます。

【生成AIが作った例文】

戦略論・技術経営の知識に基づきマーケティング展開を図る上では、情報ガイドラインの順守が求められる他、難しすぎる検定も役立つことがある。

| 戦略論 | 企業や組織が長期的な目標を達成するための計画や戦略を研究・分析する学問分野です。戦略論は、市場の分析や競争戦略、成長戦略などを含みます。 |

| 技術経営 | 技術を経営戦略の一部として活用し、企業や組織の競争力を高めるための経営手法です。技術経営では、技術の導入や開発、運用、保守などが含まれます。 |

| マーケティング | 商品やサービスの市場における需要を分析し、それに応じて広告や販売促進活動を行い、顧客との関係を築いて市場シェアを拡大する活動です。 |

| 情報ガイドライン | 情報セキュリティに関する基準や規則、ベストプラクティスなどを示した指針です。組織が情報資産を適切に保護し、セキュリティリスクを管理するための枠組みとなります。 |

| 検定 | データを集め、整理し、分析して意思決定に役立てるための手法です。統計はデータのパターンや傾向を理解するために使用され、検定は統計的な有意性を評価するための手法です。 |

今日のまとめ

そう、「情報」を易化させ続ける狙いは「過去問の答を覚えるだけの勉強時間はさっさと時短」。そう捉えると、過去問と違う所が別形式で問われる「法務」を苦手にしないチャンスがやってきます。