猫も杓子もデジタルな時代、「情報」は学んで楽しく、すぐに役立つ。そのIT技術発展の裏にある、作問技術の進化が見逃せません。

いえ、ネットでそんな舐めプをすると狙い撃たれて8割ショボンに。そうでなく初見知識も当てやすくする、試験委員の配慮に感謝すべきです。

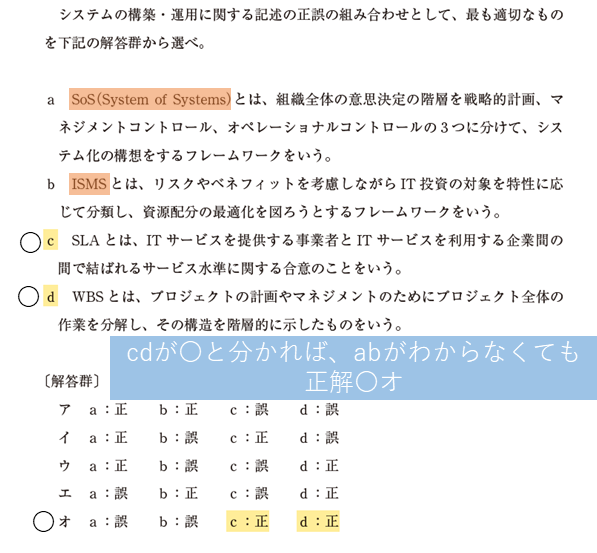

初見知識でも当てやすい出題形式。例題R5再試験第8問では正解〇cdが簡単なので、abの知識がなくても正解〇オに。

【過去問RTA 情報④】「情報」は早く・楽しく・幅広く / クラウドその他43マーク

そこで、こわくないので最初に過去問を解いてみる。そんなすばしっこい学習アプローチの元になったのが、アジャイル開発です。

開発モデル

以下に収録した24マークが目指すのは、本職SEの本気の知識を試すのでなく、ド素人がうっすら思い出せる程度の教育。そこで同じ問題や同じ選択肢が何度も出るので、どんなものかを確認です。

アジャイル

ソフトウェア開発についてご存じの方であれば、「アジャイル開発」という言葉を聞いたことがあると思います。

アジャイル(Agile)という英単語は「機敏な、すばしっこい」という意味で、世の中の変化が激しく不確実性も高いと言われる昨今において、アジャイル開発は重要な手法としてDX白書などでも大きく取り上げられています。

出典:ここからアプリ

○ウ一択。この時、×アイを○に直すと実力UPです。

| × | →○ | |

| ×ア | システムの開発とシステムの運用を同時並行的に行う | 開発者と運用者が連携する |

| ×イ | システムの完成後にのみ許される | 廃棄するか改良再利用するかを選べる |

| ×エ | 確認した後に廃棄する | 満たすテストをするための |

| システム開発の考え方やモデルは多様である。システム開発に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア DevOps とは、システムの開発とシステムの運用を同時並行的に行うシステム開発の考え方である。 ×イ ウォーターフォールモデルは、開発工程を上流工程から下流工程へと順次移行し、後戻りはシステムの完成後にのみ許される。 ○ウ スクラムは、開発チームの密接な連携を前提にする開発手法であるが、物理的に同じ場所で作業をすることは必ずしも必要ではない。 ×エ プロトタイピングモデルにおけるプロトタイプとは、システム要件を確認した後に廃棄する試作品のことである。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 〇 | × | ||

| ○イ | ○ | ○ | ||

| ×ウ | × | × | ||

| ×エ | ○ | × |

×アイウは直し方が複数あり得る国語の設問。×オは、これだけ強烈にボケるとリファクタリングを一発で覚えます。

| × | →○ | |

| ×ア | 自由に | 公平に |

| ×イ | 同じPCを使用して | (削除) |

| ×ウ | だけが行う | を明示する |

| ×オ | 開発効率を~ | 外部から見た振る舞いを変更せずに、内部構造を変更する |

| アジャイル開発の手法の1 つにエクストリーム・プログラミング(XP)がある。XP ではいくつかのプラクティスが定義されている。 XP のプラクティスに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 1 週間の作業時間は、チームのメンバー全員で相談して自由に決める。 ×イ 2 人のプログラマがペアになって、同じPC を使用して交代しながらプログラミングを行う。 ×ウ ソースコードの修正や再利用は、責任を明確にするために、作成者だけが行うようにする。 ○エ プログラムを書く前にテストケースを作成しておき、動作を確認した上でプログラムを洗練させていく。 ×オ リファクタリングの際には、開発効率を高めるために内部構造には変更を加えず、外部から見た振る舞いを変更する。 |

正解○アはR1出題済なので、一択のAランクに。×エの継続的デリバリーに注目し、高い確率で再出題されます。

| × | →○ | |

| ×イ | ウォーターフォール型 | アジャイル型 |

| ×ウ | ウォーターフォール型 | スパイラルモデル |

| ×エ | スクラム | 継続的デリバリー(CD, DevOps) |

| ×オ | フィーチャ駆動 | ウォーターフォール型 |

| システム開発の方法論は多様である。システム開発に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア DevOps は、開発側と運用側とが密接に連携して、システムの導入や更新を柔軟かつ迅速に行う開発の方法論である。 ×イ XP は、開発の基幹手法としてペアプログラミングを用いる方法論であり、ウォーターフォール型開発を改善したものである。 ×ウ ウォーターフォール型開発は、全体的なモデルを作成した上で、ユーザにとって価値ある機能のまとまりを単位として、計画、設計、構築を繰り返す方法論である。 ×エ スクラムは、動いているシステムを壊さずに、ソフトウェアを高速に、着実に、自動的に機能を増幅させ、本番環境にリリース可能な状態にする方法論である。 ×オ フィーチャ駆動開発は、開発工程を上流工程から下流工程へと順次移行し、後戻りはシステムの完成後にのみ許される方法論である。 |

DevOpsは同じ選択肢が5年で3回でる頻出知識。×bdも主語を入れ替えて正解知識です。

| × | →○ | |

| ×a | フェーズを明確に分離して | チームが連携して(R1第17問 ×ア、R4第13問 ○アと同じ知識) |

| ×b | XP | リファクタリング(R3第18問 ×オと同じ知識) |

| ×d | リーンソフトウェア開発 | XP |

| システム開発手法に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×a DevOps は、開発と運用のフェーズを明確に分離してシステムの導入や更新を行う方法をいう。 ×b XP は、外部から見たときの振る舞いを保ちつつソフトウェアの内部構造を変化させていく方法をいう。 〇c フィーチャ駆動開発は、ユーザにとって価値のある小さな機能のかたまりを単位として、実際に動作するソフトウェアを短期反復的に開発し、完成に近づけていく方法をいう。 ×d リーンソフトウェア開発は、随時ミーティングを設けつつスプリントと呼ばれる周期を繰り返しながら完成に近づけていく方法をいう。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 正 | 正 | 誤 | 誤 |

| ×イ | 正 | 誤 | 誤 | 誤 |

| ×ウ | 誤 | 誤 | 正 | 正 |

| 〇エ | 誤 | 誤 | 正 | 誤 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 誤 | 正 |

開発モデルその他

主語パターン→「選択肢の文章は正」と捉えて時短します。

| × | →○ | |

| ×ア | (主語入れ替え) | アジャイル開発の説明 |

| ×イ | (主語入れ替え) | リバースエンジニアリング〃 |

| ×エ | (主語入れ替え) | オブジェクト指向プログラミング〃 |

| Web サービス開発では、従来のシステム開発とは異なる手法を採用することで、開発の迅速化やコストを低減することができる。 そのような開発手法の1 つであるマッシュアップに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 開発対象のシステムを分割し、短期間に計画・分析・プログラミング・テストなどを繰り返して実施する方法である。 ×イ 既存ソフトウェアの動作を解析することで、プログラムの仕様やソースコードを導き出す方法である。 ○ウ 公開されている複数のWeb サービスを組み合わせることで新しいサービスを提供する方法である。 ×エ 部品として開発されたプログラムを組み合わせてプログラムを開発する方法である。 |

この手の用語は、くだらなくして覚えるのがコツ。

| A | B | C | D | |

| ×ア | 機能 | メソッド | メッセージ | カプセル化 |

| ○イ | 機能 | メソッド | メッセージ | クラス |

| ×ウ | サブルーチン | メッセージ | メソッド | クラス |

| ×エ | プロセス | メッセージ | メソッド | カプセル化 |

| オブジェクト指向の考え方は、情報システムの開発において最も重要なものの一つである。 オブジェクト指向のモデル化とプログラミングの基本に関する以下の文章の空欄A~Dに入る語句として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| オブジェクト指向では、実世界をオブジェクトの観点からモデル化し、その結果をプログラミングによって実現する。モデル化の際は、おのおののオブジェクトをA と状態で定義し、プログラミングの際は、【A】を手続きとして、状態はデータとして記述する。このとき、手続きを【B】と呼ぶ。【B】は、他のオブジェクトから送られてくるC によって起動する。つまり、【C】とは、そのオブジェクトへの仕事の依頼といえる。 また、プログラミングの際は、類似のオブジェクトをまとめて扱うことでプログラミングの効率を高めることができるので、プログラミングの対象は類似のオブジェクトの集まりである【D】となる。 |

×bdはどうみてもデタラメ。

| × | →○ | |

| ×b | 丁寧なエラーメッセージを表示させれば良い | 改善する |

| ×d | システム開発が完了した段階において | 設計前や設計途中から |

| Web システムの開発では、「使いやすさ(ユーザビリティ)」の重要性が指摘されている。 ユーザビリティの向上のための方策に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 応答がすぐにできない場合には、サーバ処理中などの状況を画面に表示するなど、ユーザがシステムの状態を把握できるような仕組みを実装する必要がある。 ×b ユーザがミスを起こしやすい箇所が見つかった場合は、丁寧なエラーメッセージを表示させれば良い。 ○c ユーザがWeb サイトの画面にあるボタンを押し間違えた場合に、前の画面に後戻りできたり、最初から操作をやり直せるような仕組みを構築する必要がある。 ×d ユーザビリティ評価においては、システム開発が完了した段階において、問題点を把握することが重要である。 |

どうみても〇オ一択なので、誤答選択肢×アイウエをマルに直す。すると今年出題されます。

| × | →○ | |

| ×ア | COSO | ITIL |

| ×イ | 避けた方が良い | とても好ましい |

| ×ウ | Pマーク | ITSMS認証 |

| ×エ | 顧客情報の流出によってセキュリティ上の脅威 | 中断・阻害、損失、緊急事態、危機に、なり得るまたはそれらを引き起こし得る (ISO22300) |

| IT サービスマネジメントとは、IT サービス提供者が、提供するIT サービスを効率的かつ効果的に運営管理するための枠組みである。 IT サービスマネジメントに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア COSO は、IT サービスマネジメントのベストプラクティス集である。 ×イ IT サービスマネジメントシステムの構築に経営者が深く関与することは、避けた方が良い。 ×ウ IT サービスマネジメントシステムの認証を受けるとP マークを取得できる。 ×エ IT サービスマネジメントにおけるインシデントとは、顧客情報の流出によってセキュリティ上の脅威となる事象のことをいう。 ○オ SLA は、サービス内容およびサービス目標値に関するサービス提供者と顧客間の合意である。 |

当てさせたくない正答率Eにするときは、なんとなく語感で選ぶと×に誘導するセオリー。③のSLAは一般常識ですが、OLAとUCは知っている方が珍しい用語です。

| ① | ② | ③ | |

| ×ア | NDA | SLA | OLA |

| ×イ | OLA | NDA | UC |

| ×ウ | OLA | UC | SLA |

| ×エ | SLA | UC | OLA |

| 〇オ | UC | OLA | SLA |

| ITサービスマネジメントにおいて、サービス内容およびサービス目標値に関して、サービス提供者は組織内外の関係者とさまざまな合意書や契約書を取り交わす。 それらの文書に関する以下の①~③の記述とその用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ① サービス提供者が組織外部の供給者と取り交わす文書 ② サービス提供者が組織内部の供給者と取り交わす文書 ③ サービス提供者が顧客と取り交わす文書 |

×abは、誤答の主語が新しく、説明以下は古い知識です。よってSoSやISMSこそ覚えますが、選択肢の記述部分は暗記不要で。

| × | →○ | |

| ×a | SoS(System of Systems) | マネジメント・コントロール・システム(1968年) |

| ×b | ISMS | ITポートフォリオ(H29第20問 正解イ) |

| システムの構築・運用に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なもの を下記の解答群から選べ。 |

| ×a SoS(System of Systems)とは、組織全体の意思決定の階層を戦略的計画、マネジメントコントロール、オペレーショナルコントロールの3 つに分けて、システム化の構想をするフレームワークをいう。 ×b ISMS とは、リスクやベネフィットを考慮しながらIT 投資の対象を特性に応じて分類し、資源配分の最適化を図ろうとするフレームワークをいう。 〇c SLA とは、IT サービスを提供する事業者とIT サービスを利用する企業間の間で結ばれるサービス水準に関する合意のことをいう。 〇d WBS とは、プロジェクトの計画やマネジメントのためにプロジェクト全体の作業を分解し、その構造を階層的に示したものをいう。 |

モデリング技法

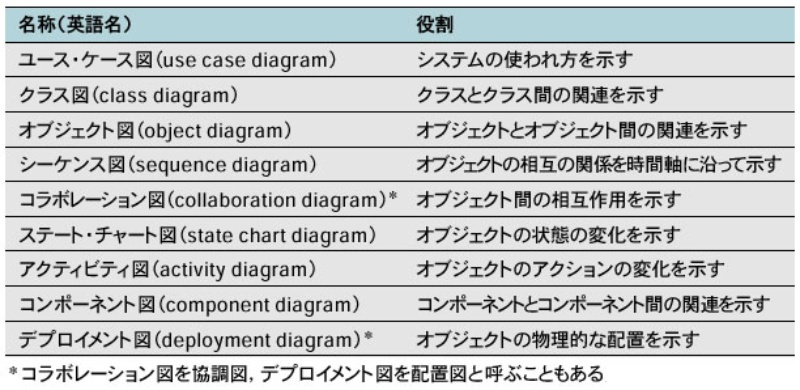

UMLの9つの図はテストに出るので、先に覚えるか手元にテキストを置いて、以下の問題を解き進みます。

| a | b | c | d | |

| ×ア | アクティビティ図 | オブジェクト図 | ユースケース図 | シーケンス図 |

| ×イ | クラス図 | 配置図 | コミュニケーション図 | ステートマシン図 |

| ×ウ | コミュニケーション図 | コンポーネント図 | アクティビティ図 | クラス図 |

| ○エ | ユースケース図 | クラス図 | ステートマシン図 | アクティビティ図 |

| オブジェクト指向のシステム開発に利用されるモデリング技法の代表的なものとして、UML(Unified Modeling Language)がある。 UML で利用されるダイアグラムにはいろいろなものがあるが、下記のa~dの記述はどのダイアグラムに関する説明か。最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| a 対象となるシステムとその利用者とのやり取りを表現するダイアグラム。 b 対象となるシステムを構成する概念・事物・事象とそれらの間にある関連を表現するダイアグラム。 c システム内部の振る舞いを表現するためのもので、ユースケースをまたがったオブジェクトごとの状態遷移を表現するダイアグラム。 d 活動の流れや業務の手順を表現するダイアグラム。 |

入れ替え方が紛らわしい。正解を入れて先に読み直し、後日復習して覚え直しを。

| × | →○ | |

| ×ア | アクティビティ図 | ユースケース図 |

| ×イ | オブジェクト図 | クラス図 |

| ×エ | ステートマシン図 | アクティビティ図 |

| ×オ | ユースケース図 | ステートマシン図 |

| システム開発に利用されるオブジェクト指向のモデリング技法にUML(Unified Modeling Language)がある。 UML のダイアグラムに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア アクティビティ図は、対象となるシステムとその利用者とのやり取りを表現するダイアグラムである。 ×イ オブジェクト図は、対象となるシステムを構成する概念・事物・事象とそれらの間にある関連を表現するダイアグラムである。 ○ウ シーケンス図は、オブジェクト間のメッセージの流れを時系列的に表現するダイアグラムである。 ×エ ステートマシン図は、活動の流れや業務の手順を表現するダイアグラムである。 ×オ ユースケース図は、システム内部の振る舞いを表現するためのもので、ユースケースをまたがったオブジェクトごとの状態遷移を表現するダイアグラムである。 |

R4の当問を最初に解くと「?」ですが、古いR1から順に解くと納得です。

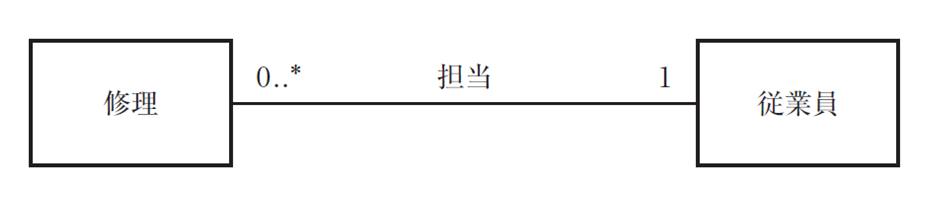

| 製品修理を専門に行う中小企業がある。下図は、この企業の修理業務の一部をUML のクラス図として描いたものである。この図の解釈として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×ア いずれの従業員も、少なくとも1 つ以上の修理を担当する。 ×イ いずれの従業員も、複数の修理を担当することは許されない。 ×ウ 各修理に対して、担当する従業員は1 人以上である。 ○エ 各修理に対して、担当する従業員は必ず1 人である。 ×オ 担当する従業員が存在しない修理もあり得る。 |

〇adは当てやすい。×bcdが何を説明しているか、まとめて覚えます。

| × | →○ | |

| ×b | ER図 | 状態遷移図 |

| ×ce | アクティビティ図 | ユースケース図(下線部あべこべ) |

| システム開発に利用されるモデリング手法には、DFD、ER図、UMLなどがある。それぞれの手法に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| 〇a DFDは、データの流れに着目して対象業務のデータの流れと処理の関係を記述する。 ×b ER図は、システムの状態とその遷移を記述する。 ×c UMLにおけるアクティビティ図は、システムが提供する機能を記述する。 〇d UMLにおけるシーケンス図は、オブジェクト間の相互作用を時系列に記述する。 ×e UMLにおけるユースケース図は、業務や処理の実行順序を記述する。 |

しつこく出るので覚え、主語を入れ替えて正解知識に。

| × | →○ | |

| ×ア | アクティビティ図 | シーケンス図 |

| ×イ | オブジェクト図 | ユースケース図 |

| ×エ | コミュニケーション図 | アクティビティ図 |

| ×オ | シーケンス図 | ステート・チャート図 |

| システム開発に利用されるモデリング技法であるUML(Unified Modeling Language)のダイアグラムに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア アクティビティ図は、オブジェクト間のメッセージの流れを時系列的に表現するダイアグラムである。 ×イ オブジェクト図は、対象となるシステムとその利用者とのやり取りを表現するダイアグラムである。 〇ウ クラス図は、対象となるシステムを構成する概念・事物・事象とそれらの間にある関連を表現するダイアグラムである。 ×エ コミュニケーション図は、活動の流れや業務の手順を表現するダイアグラムである。 ×オ シーケンス図は、システム内部の振る舞いを表現するためのもので、ユースケースをまたがったオブジェクトごとの状態遷移を表現するダイアグラムである。 |

テスト

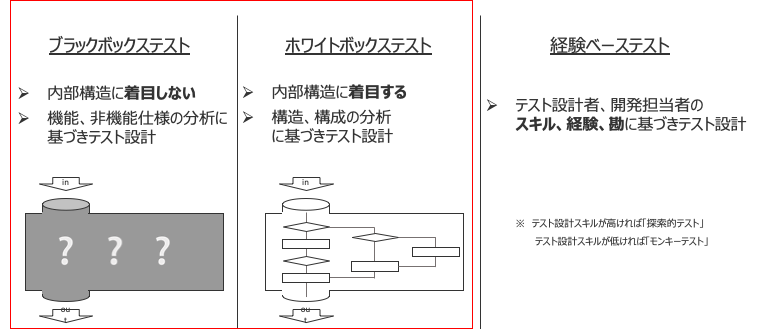

×アイウの3者間で主語を入れ替え。

| × | →○ | |

| ×ア | 結合 | ブラックボックス |

| ×イ | ブラックボックス | リグレッション |

| ×エ | リグレッション | 結合 |

| ある中小企業では、出退勤システムの実装を進めている。バーコードリーダーを用いて社員証の社員番号を読み取り、出退勤をサーバ上で管理するためのプログラムが作成され、テストの段階に入った。 テストに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 結合テストは、出退勤システム全体の処理能力が十分であるか、高い負荷でも問題がないか、などの検証を行うために、実際に使う環境で行うテストである。 ×イ ブラックボックステストは、出退勤システムに修正を加えた場合に、想定外の影響が出ていないかを確認するためのテストである。 〇ウ ホワイトボックステストは、社員証の読み取りの際のチェックディジットの条件を網羅的にチェックするなど、内部構造を理解した上で行うテストである。 ×エ リグレッションテストは、社員証の読み取りやサーバ送信などの複数モジュール間のインタフェースが正常に機能しているかを確認するテストである。 |

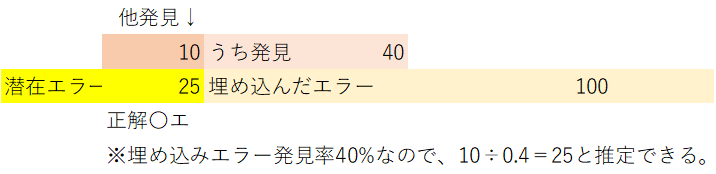

苦手に感じる時こそ、エクセルに描いて当てる。正解25を先に見てしまうのがコツです。

| あるソフトウェア開発において、エラー埋め込み法を用いてソフトウェアのエラー数を推定することにした。検査対象プログラムに、意図的に100件のエラーを埋め込み、そのことを知らない検査担当者に検査させたところ、50件のエラーを発見することができた。そのうち40件は、意図的に埋め込んだエラーであった。 埋め込みエラーを除く検査開始前の潜在エラーの件数として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 10 ×イ 15 ×ウ 20 〇エ 25 ×オ 30 |

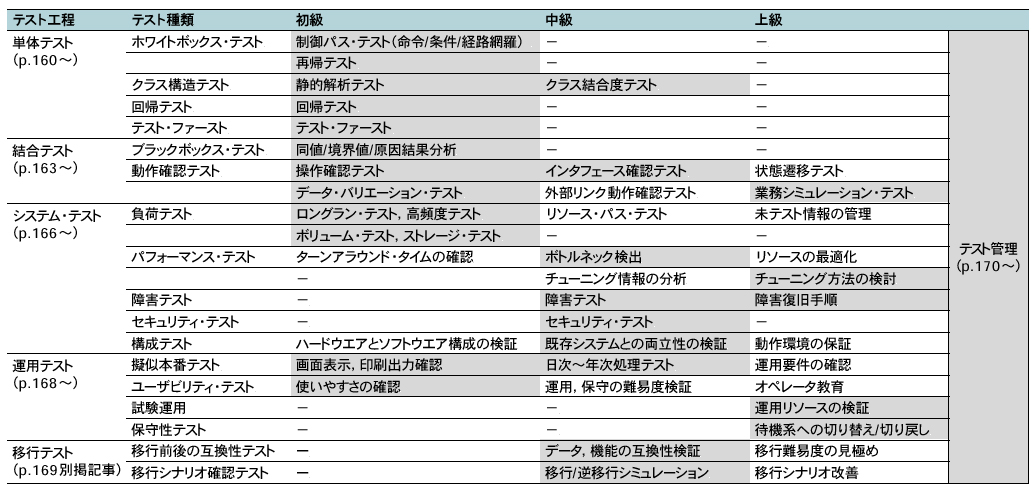

テスト論点では暗記にムキにならない冷静さをテストされるので、テキストを一読する程度でお茶を濁します。

| × | →○ | |

| ×a | ペネトレーションテスト | 受け入れテスト |

| ×c | モンキーテスト | ホワイトボックステスト |

| ×d | ベータテスト | 回帰(リグレッション)テスト |

| 情報システムのテストに関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×a システム開発の最終段階で、発注者として、そのシステムが実際に運用できるかどうか人間系も含めて行うテストをペネトレーションテストという。 〇b 試作版の段階で、欠陥や不具合を見つけるために、主に開発関係者の間で行うテストをアルファテストという。 ×c モジュール内の分岐や繰り返しなど、内部ロジックが正しいかどうか確認するテストをモンキーテストという。 ×d プログラムを変更した際に、その変更によって予想外の影響が現れていないかどうか確認するテストをベータテストという。 |

評価・進捗

cdは生産管理知識の消去法で解けるので○ウ一択。すると、WBSやEVMを暗記できます。

| a | b | c | d | |

| ×ア | PERT | BAC | ガントチャート | 管理図 |

| ×イ | PERT | BAC | 流れ図 | トレンドチャート |

| ○ウ | WBS | EVM | ガントチャート | トレンドチャート |

| ×エ | WBS | EVM | 流れ図 | 管理図 |

| システム開発は一つのプロジェクトとして進められることが多い。プロジェクトの進捗を管理することは非常に重要である。 プロジェクトを管理するために利用される手法やチャートに関する以下のa~dの記述と、その名称の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| a プロジェクトの計画を立てる際に用いられる手法の一つで、プロジェクトで行う作業を、管理可能な大きさに細分化するために、階層的に要素分解する手法。 b プロジェクトにおける作業を金銭価値に換算して、定量的にコスト効率とスケジュール効率を評価する手法。 c 作業開始と作業終了の予定と実績を表示した横棒グラフで、プロジェクトのスケジュールを管理するために利用するチャート。 d 横軸に開発期間、縦軸に予算消化率をとって表した折れ線グラフで、費用管理と進捗管理を同時に行うために利用するチャート。 |

RACI図、トルネード図、リスクマトリックスとも試験初出です。手持ちのテキストの索引になければ、割り切って捨てます。

| × | →○ | |

| ×a | RACI 図 | リスクマトリックス |

| ×d | トルネード図 | RACI 図 |

| プロジェクトを管理するために利用されるチャート(図)に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×a RACI 図とは、プロジェクトのリスク要因を影響度の順に並べ、各要因の影響度合いを示したチャートである。 〇b ガントチャートとは、作業開始と作業終了の予定と実績を表示した横棒グラフで、プロジェクトのスケジュールを管理するために利用するチャートである。 〇c トレンドチャートとは、横軸に開発期間、縦軸に予算消化率をとって表した折れ線グラフで、費用管理と進捗管理を同時に行うために利用するチャートである。 ×d トルネード図とは、責任分担表の1 つで、プロジェクトに必要な作業とメンバーをマトリックス形式で対応させたチャートである。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 正 | 誤 | 正 | 正 |

| ×イ | 正 | 誤 | 誤 | 正 |

| 〇ウ | 誤 | 正 | 正 | 誤 |

| ×エ | 誤 | 正 | 誤 | 誤 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 正 | 正 |

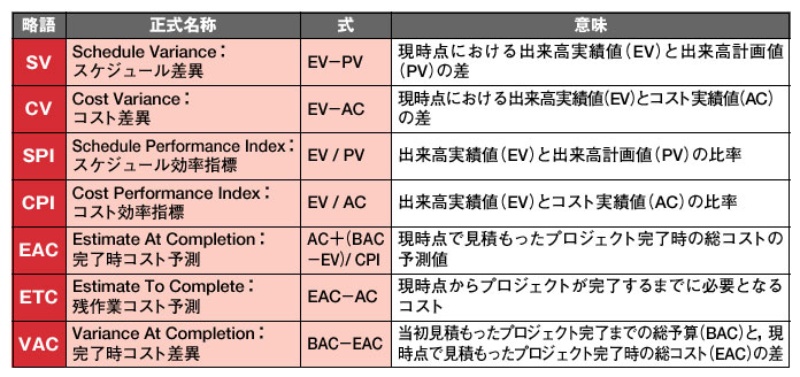

EVMの問題を解くときは以下の指標を用いますが、意味を考えればわかるので暗記不要です。

| × | →○ | |

| ×ア | PV(出来高計画値) | EV(出来高実績値) |

| ×イ | EV(出来高実績値) | AC(コスト実績値) |

| ×エオ | クラッシング | ファストトラキング(下線部あべこべ) |

| プロジェクト管理では、コストやスケジュールを適切に管理するためにさまざまな指標や手法が用いられる。それらに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア CPI(コスト効率指数)とは、実コストが計画コストより多いか少ないかを見る指標で、PV(出来高計画値)をAC(コスト実績値)で除して算出する。 ×イ EV(出来高実績値)とは、ある時点までに実際にかかったコストの累積値のことである。 〇ウ SPI(スケジュール効率指数)とは、スケジュールの進捗具合を示す指標で、EV(出来高実績値)をPV(出来高計画値)で除して算出する。 ×エ クラッシングとは、順次行う予定のアクティビティを並行して実行することによって作業期間を短縮することである。 ×オ ファストトラッキングとは、クリティカルパス上のアクティビティに資源を投入して作業期間を短縮することである。 |

計算問題は苦手な場合は捨てて良いですが、意味で考えれば簡単に当たります。

| 中小企業A社では、基幹業務系システムの刷新プロジェクトを進めている。先月のプロジェクト会議で、PV(出来高計画値)が1,200 万円、AC(コスト実績値)が800 万円、EV(出来高実績値)が600 万円であることが報告された。 このとき、コスト効率指数(CPI)とスケジュール効率指数(SPI)に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア CPI は0.50 であり、SPI は0.67 である。 ×イ CPI は0.50 であり、SPI は0.75 である。 ×ウ CPI は0.67 であり、SPI は0.50 である。 ×エ CPI は0.67 であり、SPI は0.75 である。 ○オ CPI は0.75 であり、SPI は0.50 である。 |

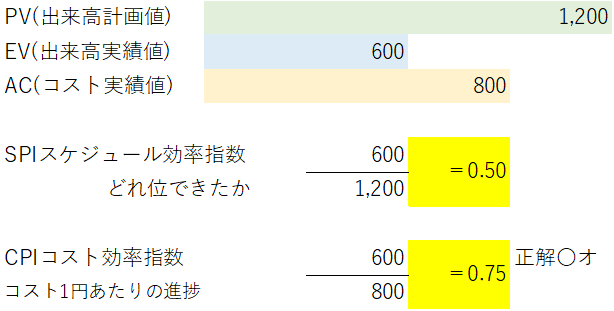

ほらね。同じ問題がまた出ます。

| 情報システムの構築プロジェクトをEVM(Earned Value Management)によって管理している。このプロジェクトでは、PV(出来高計画値)が2,000 万円、AC(コスト実績値)が1,500 万円、EV(出来高実績値)が1,000 万円であった。このとき、コスト効率指数(CPI)とスケジュール効率指数(SPI)に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア CPI は0.50 であり、SPI は0.67 である。 〇イ CPI は0.67 であり、SPI は0.50 である。 ×ウ CPI は0.75 であり、SPI は0.67 である。 ×エ CPI は1.50 であり、SPI は2.00 である。 ×オ CPI は2.00 であり、SPI は1.50 である。 |

統計・ガイドライン

統計・ガイドラインとは伝統的に、SEに100点を取らせないための超難関出題ゾーンです。近年の作問技術進化により正答率コントロールの精度が上がり、超難問の出題は減少しました。

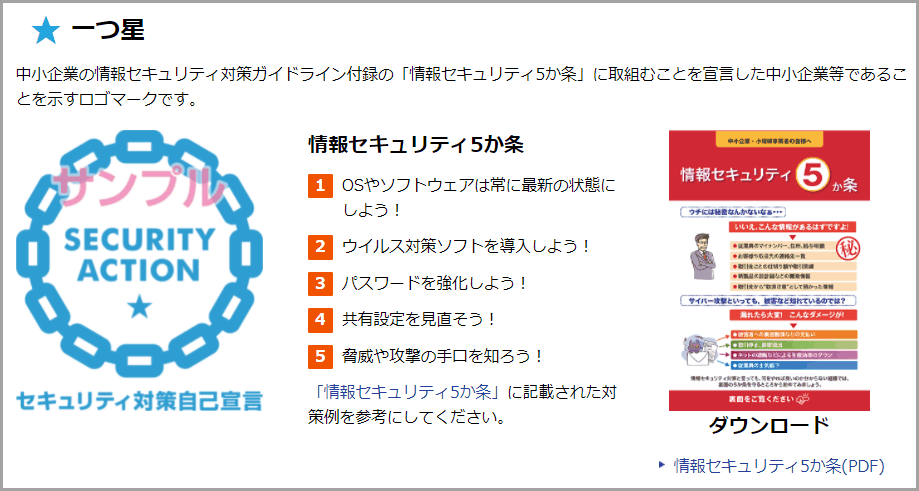

ガイドライン

ウは×一任→○起用を検討する。

| × | →○ | |

| ×ウ | 一任する | 起用を検討する |

| 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン(第3 版)」を公表している。この中で経営者が実行すべき「重要7 項目の取組」を挙げている。 「重要7 項目の取組」に該当しないものはどれか。 |

| ○ア 情報セキュリティ対策のための予算や人材などを確保する。 ○イ 情報セキュリティに関する組織全体の対応方針を定める。 ×ウ 情報セキュリティは専門的な問題なので、専門家に一任する。 ○エ 必要と考えられる対策を検討させて実行を指示する。 |

×アイの主語入れ替えは易、×ウエの用語訂正は難です。

| × | →○ | |

| ×ア | VPN | 仮想デスクトップ |

| ×イ | 仮想デスクトップ | VPN |

| ×ウ | ファイアウォールで保護された仮想的なWeb環境 | 独立した仮想環境 |

| ×エ | Torブラウザ | セキュアブラウザ |

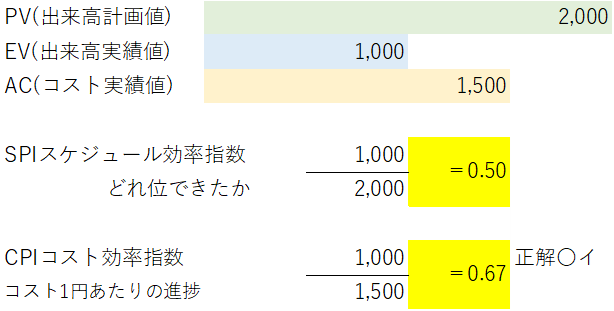

| コロナ禍の影響もあり、テレワークが一般化してきた。テレワークを行うには、社内で行っていた作業環境をリモートで実現する必要がある。総務省は「テレワークセキュリティガイドライン第5 版」を発表し、その中で、テレワークの方式を分類している。 この分類に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 「VPN」方式とは、テレワーク端末からVDI 上のデスクトップ環境に接続を行い、そのデスクトップ環境を遠隔操作して業務を行う方法である。 ×イ 「仮想デスクトップ」方式とは、テレワーク端末からオフィスネットワークに対してVPN 接続を行い、そのVPN を介してオフィスのサーバ等に接続し業務を行う方法である。 ×ウ 「セキュアコンテナ」方式とは、テレワーク端末にファイアウォールで保護された仮想的なWeb 環境を設け、その環境内でアプリケーションを動かし業務を行う方法である。 ×エ 「セキュアブラウザ」方式とは、テレワーク端末からTor ブラウザと呼ばれる特殊なインターネットブラウザを利用し、オフィスのシステム等にアクセスし業務を行う方法である。 ○オ 「リモートデスクトップ」方式とは、テレワーク端末からオフィスに設置された端末(PC など)のデスクトップ環境に接続し、そのデスクトップ環境を遠隔操作して業務を行う方法である。 |

ガイドライン×セキュリティときたら、不正解用のEランクを疑う。当てなくて良いので、答だけ眺めます。

| パスワードを適切に設定して管理することは、ネットワーク社会でセキュリティを守るための基本である。 総務省は、「ID とパスワードの設定と管理のあり方(国民のための情報セキュリティサイト)」でパスワードの設定と管理についての留意点をあげている。パスワードの漏ろう洩えいリスクを低減するための個人や組織の対策として、最も不適切なものはどれか。 |

| ×ア アカウントの乗っ取りやパスワード流出の事実がなくとも、管理者がユーザにパスワードの定期的変更を要求すること。 ○イ パスワードのメモをディスプレイなど他人の目に触れる場所に貼ったりしないこと。 ○ウ パスワードを電子メールでやりとりしないこと。 ○エ パスワードを複数のサービスで使い回さないこと。 ○オ やむを得ずパスワードをメモなどに記載した場合は、鍵のかかる机や金庫など安全な方法で保管すること。 |

暗記ではなく国語で解ける出題です。

| A | B | C | D | E | |

| ×ア | 基準 | 特定 | レベル | 評価 | 分析 |

| ×イ | 基準 | 分析 | レベル | 特定 | 評価 |

| ×ウ | レベル | 特定 | 基準 | 評価 | 分析 |

| ×エ | レベル | 分析 | 基準 | 特定 | 評価 |

| 〇オ | レベル | 分析 | 基準 | 評価 | 特定 |

| JIS Q 27000:2019(情報セキュリティマネジメントシステム-用語)におけるリスクに関する以下の記述の空欄A~Eに入る用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ・リスク【A】とは、結果とその起こりやすさの組み合わせとして表現されるリスクの大きさのことである。 ・リスク【B】とは、リスクの特質を理解し、リスクレベルを決定するプロセスのことである。 ・リスク【C】とは、リスクの重大性を評価するための目安とする条件のことである。 ・リスク【D】とは、リスクの大きさが受容可能かを決定するために、リスク分析の結果をリスク基準と比較するプロセスのことである。 ・リスク【E】とは、リスクを発見、認識および記述するプロセスのことである。 |

共通フレーム2013の画像を探すとこうなる。覚える気がしないので、スルーか後回しに。

| ソフトウェア、システム、サービスに関わる人たちが同じ言葉で話すことができるようにするための共通枠組みとして、「共通フレーム2013」が情報処理推進機構(IPA)によって制定されている。 「共通フレーム2013」に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 企画プロセスは、経営・事業の目的・目標を達成するために必要なシステムに関係する要件を明らかにし、システム化の方針を立て、システムを実現するための実施計画を立てるプロセスである。 ×b システム化構想の立案プロセスは、システム構築に必要なハードウェアやソフトウェアを記述したシステム方式を作成するプロセスである。 ×c 監査プロセスは、成果物が利用者の視点から意図された正しいものになっているかを確認するプロセスである。 ○d 要件定義プロセスのアクティビティには、利害関係者の識別、要件の識別、要件の評価、要件の合意などがある。 ×e システム適格性確認テストプロセスは、利用者に提供するという視点でシステムが適用環境に適合し、利用者の用途を満たしているかどうかを運用環境において評価するプロセスである。 |

| a | b | c | d | e | |

| ×ア | ○ | × | |||

| ○イ | ○ | ○ | |||

| ×ウ | × | ○ | |||

| ×エ | × | ○ | |||

| ×オ | ○ | × |

統計

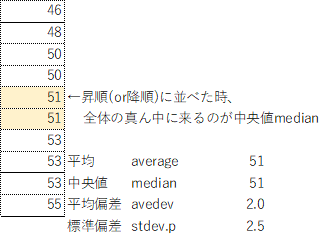

計算せずとも、C=0にはならない。【B】中央値=21をわかっているかの2択です。

| 以下の文章の空欄A~Cに入る数値の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 集積した数値データを分析する際に、データの値の大きさやばらつきの目安となるような特性値に注目することがある。 あるスーパーマーケットで10 日間毎日、サンドイッチの売上個数を調査し、小さい順に並べたデータが以下に示されている。 |

| 46 48 50 50 51 51 53 53 53 55 |

| このとき、サンドイッチの1 日当たり売上個数の平均は【A】 、メディアンは【B】 、平均偏差は【C】 である。 |

| A | B | C | |

| ×ア | 51 | 51 | 0.0 |

| ○イ | 51 | 51 | 2.0 |

| ×ウ | 51 | 52 | 2.0 |

| ×エ | 52 | 53 | 0.0 |

全て×の前提で、どこをどう直すかを考えます。

| × | →○ | |

| ×事例1 | 原因は | 原因のひとつは |

| ×事例2 | 平均値averageを下回っているので | 中央値medianも下回っていれば |

| ×事例3 | 標準偏差 小さい | 変動係数(標準偏差/平均値) 小さい |

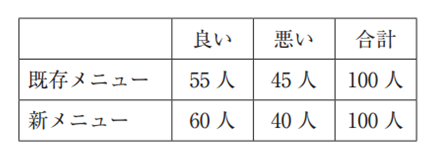

| ×事例4 | 伸びる | 伸びるとは言えない (カイ二乗検定が必要) |

| 以下に示す 4 つのデータ分析の事例における調査データや統計量の解釈は統計の視点から見て正しいものであるか。それぞれの事例に関する正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×事例 1 :ある商品について売上高と気温の相関係数を計算すると 0.855 であった。相関係数の値が正で値も大きいので、売上高を決める原因は気温である。 |

| ×事例 2 :ある企業の従業員の年収の平均値を計算すると 582 万円であった。この企業の従業員である私の年収は 560 万円である。私の年収は平均値を下回っているので、従業員の年収を高い順に並べた時、下位半分に位置する。 |

| ×事例 3 :A店舗の 100 日間の売上高の平均値は 40 万円、標準偏差は 10 万円であった。B店舗の同じ期間の売上高の平均値は 100 万円、標準偏差は 20 万円であった。B店舗の標準偏差はA店舗の標準偏差よりも大きいので、B店舗の方が売上高のばらつきが大きい。 |

| ×事例 4 :あるレストランは男性からも女性からも評判の良い店である。既存のメニューを改善する目的で新メニューを開発した。新メニューを評価するために男女各 50 人に、既存メニューと新メニューに対する評価(「良い」か「悪い」)を調査した。下表がその結果である。この調査結果によると、新メニューの方が良いと回答した割合が 5 ポイント高いので、既存メニューを新メニューに置き換えれば売上高は伸びる。 |

|

| 事例1 | 事例2 | 事例3 | 事例4 | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 | 正 |

| ×イ | 正 | 誤 | 誤 | 正 |

| ×ウ | 誤 | 正 | 正 | 誤 |

| ○エ | 誤 | 誤 | 誤 | 誤 |

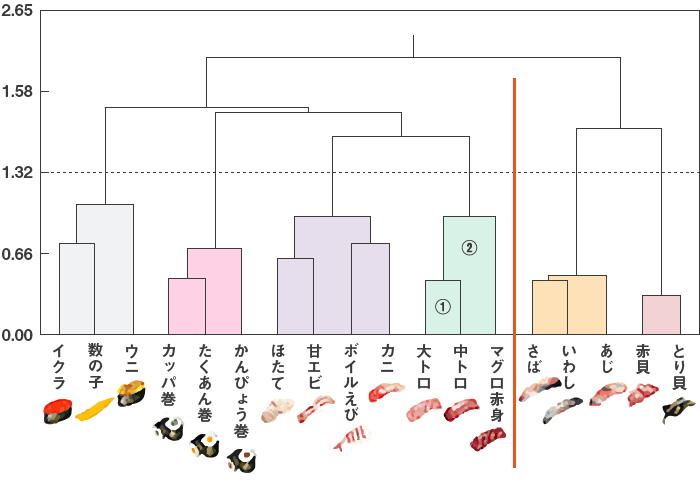

adのテキスト知識で当たる。クラスター分析は、こうくだらなくするとバッチリ↓。

| a | b | c | d | |

| ×ア | 判別分析 | 回帰分析 | コンジョイント分析 | A/B分析 |

| ×イ | 判別分析 | 相関分析 | コンジョイント分析 | アクセス分析 |

| ○ウ | 分散分析 | 回帰分析 | クラスター分析 | A/B分析 |

| ×エ | 分散分析 | 相関分析 | クラスター分析 | アクセス分析 |

| 以下のa~dは、分析したい状況に関する記述である。それぞれの状況において、どのような分析手法が適切か。最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| a ある企業には3 つの事業部がある。事業部ごとの売上高利益率の日次データが与えられている。この3 つの事業部で売上高利益率に差異が見られるのかを検討したい。 b ある商品の売上高の日次データと、その商品の売上高に関係があると想定されるいくつかの変数のデータがある。どの変数が売上高にどの程度寄与しているのかを検討したい。 c 数千人の顧客について、属性データ(男女・所得・購入履歴など)や趣味・嗜好に関するデータがある。顧客の特性にあったマーケティング活動をしたいので、顧客を分類したい。 d Web サイトの候補として2 つのパターンがある。どちらのパターンを採用するかを決めたい。 |

| 顧客当たり月間の平均利益(A)が10,000 円である月額課金サービスにおいて、今月の解約率が5 %であったとする。今後この解約率が一定であると仮定すると、既存顧客に対するサービス利用の平均継続期間(B)を求めることができる。 顧客生涯価値=(A)×(B)とするとき、既存顧客の顧客生涯価値として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 50,000 円 ×イ 75,000 円 ×ウ 95,000 円 ×エ 105,000 円 ○オ 200,000 円 |

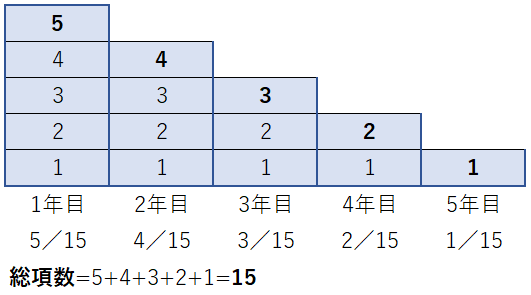

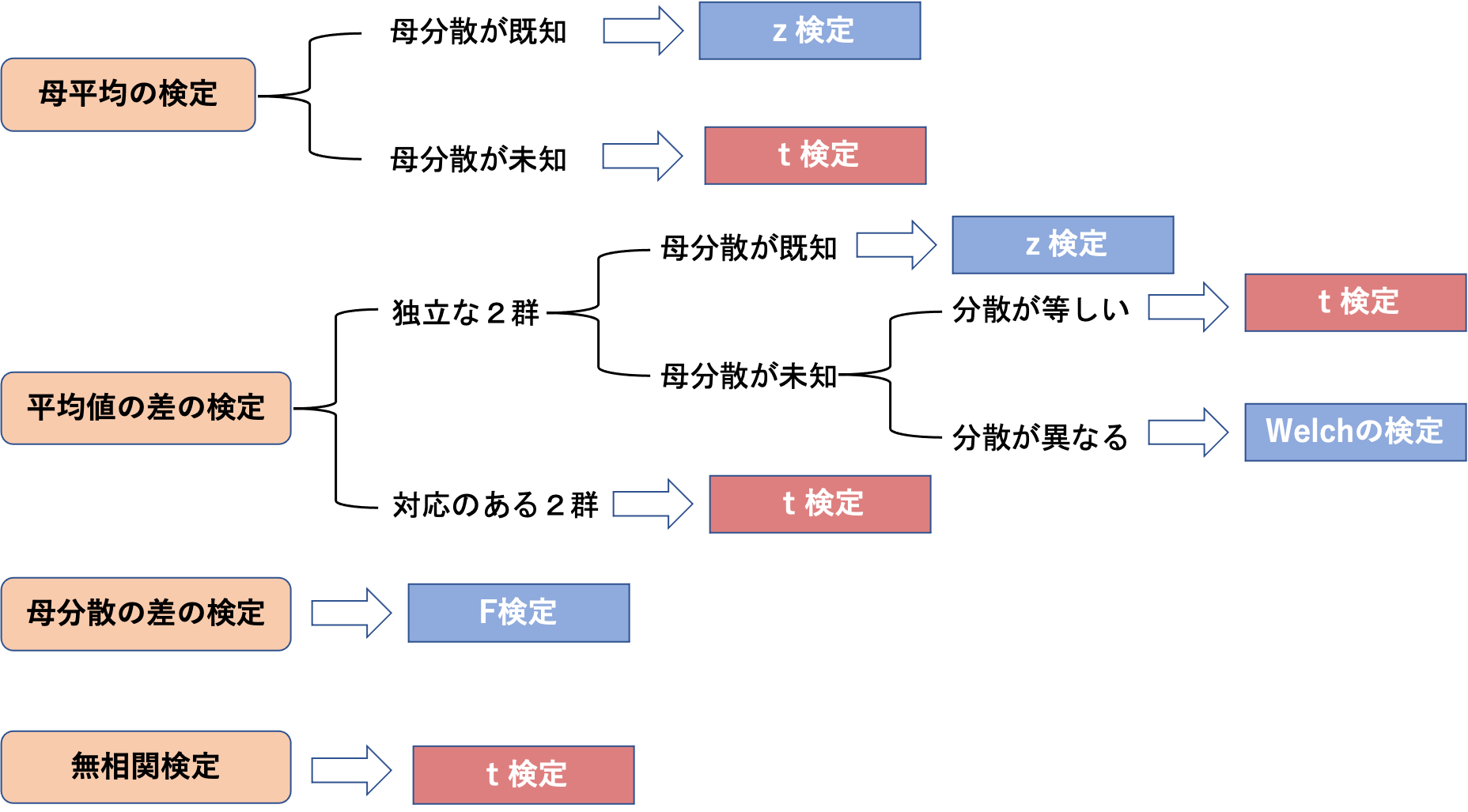

興味ある方は、↓の図とリンク参照でどうぞ。

| a | b | c | d | |

| ×ア | F検定 | ウェルチ検定 | F検定 | t検定 |

| ×イ | t検定 | ウェルチ検定 | F検定 | z検定 |

| ×ウ | t検定 | カイ二乗検定 | t検定 | F検定 |

| ×エ | t検定 | カイ二乗検定 | t検定 | t検定 |

| ○オ | z検定 | カイ二乗検定 | t検定 | F検定 |

| 統計分析においては、帰無仮説を立てて、その帰無仮説が採択されるか棄却されるかを統計的に検定する。 以下のa~dの記述と、それらにおいて用いる検定方法の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| a 2 つの変数の間の相関係数を計算して、計算された相関係数が0(無相関)ではないかどうか、つまり、相関係数が0 であるという帰無仮説を棄却できるかどうかを検定したい。 b クロス集計表において、変数(分類基準)間に関連性があるかどうか、つまり、変数間は独立であるという帰無仮説を棄却できるかどうかを検定したい。 c 重回帰分析において、独立変数が目的変数に対して統計的に有意な影響があるかどうか、つまり、偏回帰係数の値が0 であるという帰無仮説を棄却できるかどうかを検定したい。 d 一元配置の分散分析において、群ごとに差が見られるかどうか、つまり、各群の平均が等しいという帰無仮説を棄却できるかどうかを検定したい。 |

R4はガイドラインを2問出し、第9問Aランク、第16問Eランクに。考えても仕方がないので、深読みせず次に行きます。

| 経済産業省が2021 年8 月に公表した「DX レポート2.1」(DX レポート2 追補版)では、デジタル変革後の新たな産業の姿やその中での企業の姿が提示されている。 デジタル社会の実現に必要となる機能を社会にもたらすのがデジタル産業であるとしている。 「DX レポート2.1」におけるデジタル産業を構成する企業の類型として、最も不適切なものはどれか。 |

| ○ア DX に必要な技術を提供するパートナー ○イ 企業の変革を共に推進するパートナー ○ウ 共通プラットフォームの提供主体 ○エ 新ビジネス・サービスの提供主体 ×オ デジタル化を外部委託してコスト削減を図る企業群 |

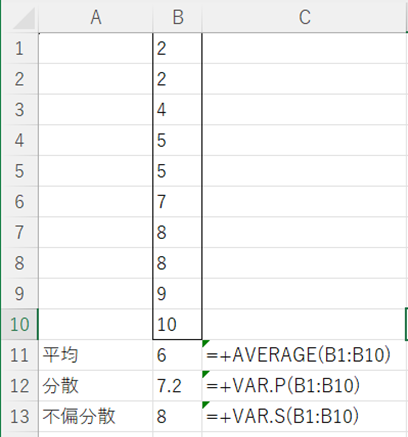

筆算ではどう解くか見当もつかない難問に。過去問の解説より、エクセルの関数式を使う方が納得です。

| 200 人が受験した試験結果から10 人の得点を無作為に抽出して並べ替えたところ、以下のとおりであった。 |

| 2 2 4 5 5 7 8 8 9 10 |

| 点推定による母平均と母分散の推定値に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、母分散の推定には不偏分散を用いることとする。 |

| ×ア 母平均の推定値は6.0 であり、母分散の推定値は6.5 である。 ×イ 母平均の推定値は6.0 であり、母分散の推定値は7.2 である。 ○ウ 母平均の推定値は6.0 であり、母分散の推定値は8.0 である。 ×エ 母平均の推定値は6.7 であり、母分散の推定値は7.2 である。 ×オ 母平均の推定値は6.7 であり、母分散の推定値は8.5 である。 |

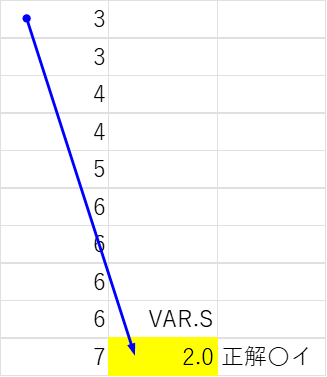

設問指示の「不偏分散」を求める関数がVAR.S。エクセルで実際に計算します。

| 200 人が受験した試験結果から10 人の得点を無作為に抽出して並べ替えたところ、以下のとおりであった。 |

| 3 3 4 4 5 6 6 6 6 7 |

| これらのデータを使った不偏分散の値として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 1.8 〇イ 2.0 ×ウ 2.2 ×エ 2.4 ×オ 2.6 |

今日のまとめ

作問採点が毎年変わる「2次」と異なり、少しの工夫で楽しく学べるのが「1次」の特徴。そして2次スト合格への備えなら、【過去問と同じ出題がない】次の「法務」に注目です。