採点係が熟練すると、20,30,40歳代それぞれの文のクセを特定できる。そしてクセと主観の強いベテを必ず不合格にし、ふぞろいは治験として許容されます。

はい。人類平均よりかなりオツムが弱いふぞろいとはいえ、ポテンシャル採用と思えばベテより優先して治験的に採るのは合理的と言えます。

生成AIが用意した2軸による受験者4分類の説明

- この層の受験者は、試験の難易度や問題の解釈において客観的なアプローチを取り、試験内容を標準的な方法で理解します。

- 一般的な学術的な知識に基づいて客観的な情報を提供し、試験の難易度に合わせた確実な解答を導きます。

- この層は、安定感を持って試験に臨むことができる反面、当日の思い付きで独創的な答を書いてしまうことを強く自戒する必要があります。

- ふぞろい層の受験者は、本来想定される合格ラインには大きく届かないことを自覚することで、余計なことを書かずにキーワードをマス目に転記する行為に専念し、治験的に合格を狙うチャンスが出てきます。

- 主催側が意図的に多様性を取り入れることに注目し、あえてスクール通学や模試受験を避けたド苦学に専念することで、ワンチャンを狙う目は十分にあります。

- この層は、他の受験者とは異なる視点やアプローチを持つことから「ふぞろい」と呼ばれ、作問採点が毎年変わる試験におけるワンチャン合格を狙うことができますが、答案の再現性にそもそも疑念があるほか、試験合格後についうっかり自慢をしたくなるジレンマを抱えることがあります。

- ベテループ層の受験者は、数多くのスクールを渡り歩いて覚えた学術的な知識を持っていながらも、自身の経験や意見を強調してしまう主観的なアプローチで答案を書いてしまうため毎年落とされます。

- 試験問題に対して独自の主観的な視点を提供し、自分の経験や専門知識を活かして答案を書こうとする行為は、近年の学習時間短縮の動きと逆行することに、気づく気配さえありません。

- この層は、独自性と個人の視点を強調し、問題解決において高度アプローチを提供することができますが、そもそもその人類として不十分なコミュニケーション力で実行できるかとの疑念がもたれ、客観性や正確性の上から、さらには社会的にも低い評価を受けてしまいます。

- ドンビリ層の受験者は、主観的なアプローチを用いてしまううえ、必要な知識レベルに大きく届かないため、設問の意図を理解することができず、自分でも一体何を書こうとしているか不明な、周囲と全く異なる答案を書いてしまう傾向があります。

- 試験の多様性を受け入れ、受け身の立場で試験に臨み、試験主催者による多様性のテストに臨むことは、勇気あると称賛こそされますが、A評価を受ける水準には遠く及びません。

- この層は、試験内容をしっかり理解し、確実に問題を解決する実務能力こそあるとは考えられますが、試験制度の趣旨を全く理解していません。この段階で独自性や新しいアプローチを検討してしまうことは控えるべきでしょう。

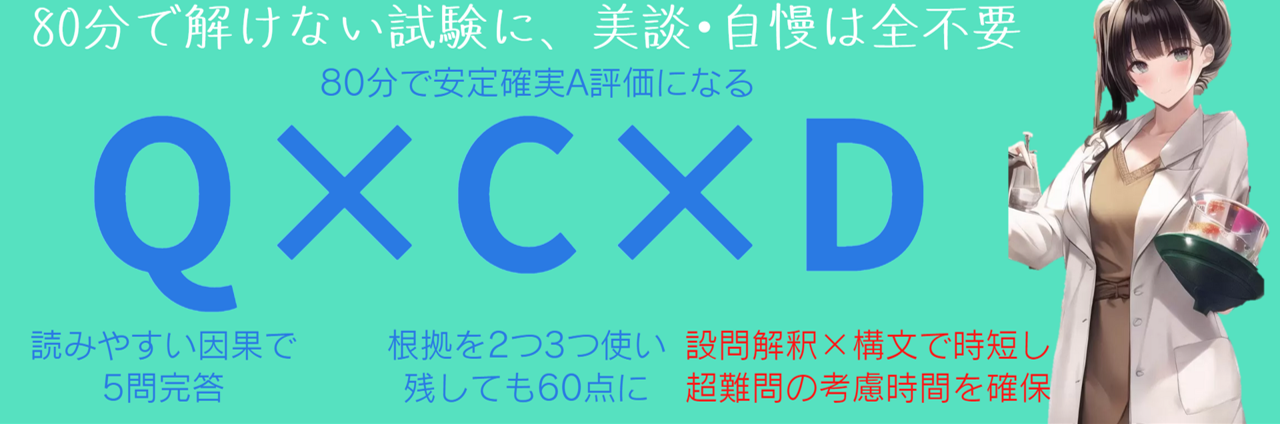

【5秒で正解】AI利用でノウハウ削減 / 80分で安定AのQCD

例の超絶校がヘタこいたお陰で、当試験でスクールの動きを考慮する必要がゼロ以下に。そしてAI利用でふぞろい自慢のヘタクソノウハウを削減し、80分への時短を実現します。

生成AIからの提案:因果を使って書くとおそろい答案

AIが作った例題

Q:環境問題の影響について説明せよ。

| Aさん | Bさん | |

| 並列列挙で書くとふぞろい | 温暖化が進行しているため、気温が上昇し、極端な気象現象が増えている。また、大気中の二酸化炭素の増加により、海洋の酸性化が進み、生態系への悪影響もある。(75字) | 環境問題は大事なことで、気温が上昇していることが問題である。二酸化炭素も増えている。(42字) |

| 因果で書くとおそろい | 環境問題は現代社会において大きな課題であり、その影響は複雑です。温暖化による気温上昇が生態系に及ぼす影響や、二酸化炭素の増加が大気と海洋に与える影響など、さまざまな側面からその重要性が浮き彫りになります。(102字) | 環境問題は今後ますます深刻化する可能性が高いです。例えば、気温の上昇が農業や生態系に与える影響は深刻で、二酸化炭素の増加も大気中や海洋に悪影響を及ぼします。このような問題に対して、継続的な対策が必要です。(102字) |

そもそも人類がイマ抱える問題意識の多くは共通。そこに並列列挙するのがわかってないふぞ、因果で書くのがおぞろいA答案な。

望ましい答案品質Q

はい、開示70、80点を超えるS答案とは「こう書くといいよ?」との採点係のメッセージであり、その共通点は以下です。

- 診断士試験の採点上は、根拠を詰めるための身勝手な言い換えは採点係に負担と不信感を与えるため、極力与件文の表現通りにそのままコピペで使うことが望ましいとされます。

- これにより、採点者は自身の判断によるブレを懸念せず高得点を与えることができるうえ、答案の明確性・正確性・簡潔性が促進されます。

- 診断士試験では、問題ごとに因果関係や論理的な展開を明確に説明することが求められます。

- 単なる情報の列挙ではなく、情報の関連性や影響を示すことが重要であり、因果関係を明示することが高い評価を受けるポイントです。

- 受験者は、診断士試験の各問題に対して十分な時間をかけ、しっかりと解答を用意する必要があります。

- 殴り書きや不完全な回答は評価が低くなる可能性が高いため、得点期待度の高い設問を優先しつつ、全ての問題に対して丁寧に回答することが求められます。

- 難問だからと白紙にする行為がNGであることは、R4事例Ⅳ超絶校の事例で明確になりました。

望ましい解答コストC

それは良い所に注目しました。ふぞろい答案がどれも並列列挙でかつ時間切れになるのは、与件文に書かれた根拠を全てマークしてどれかの設問に使おうとするためです。

例えば事例Ⅰの解答制限字数が100字×5であるとします。与件には5つの設問に使う解答根拠がわざと意地悪くバラバラに配置されていますが、これをすべて詳細に説明するのは生成AIを使わない限り制限時間内では困難でしょう。この場合、5つの設問ごとに最低限使う根拠がそれぞれ配置されているはずと仮定し、そこから想定して設問別にマーカーすることが効果的になります。たとえば、第2問と第3問に使うべき強い根拠がそれぞれ先に3つ見つかった場合、残りの根拠は他の設問に使うこととし、本来の解答に不要なダミー根拠をあえて使い残す判断ができるようになります。

与件文の根拠を解答に組み込む際、論理的な流れと明確な構造を持つ文章を書くことが重要です。例えば、問題が100字以内で企業の業績向上に関するものであれば、以下のような構造を考えることができます。

- 導入: 問題の背景や与えられた情報の要約。

- 根拠1の説明: 最も重要な根拠について詳細に説明。

- 根拠2の説明: もう1つ重要な根拠について詳細に説明。

- 結論: 与えられた情報をもとにした結論と提案。

安定A評価になる答案では、設問の意図を踏まえて解答作成に進んでいるため、ふぞろいのようにわかっていない根拠まで詰める行為は控えられます。そこで80分では解けないと感じた設問ほど、そこで良い評価を受けた答案を調べてみましょう。すると、わかっていない根拠を並列列挙で詰め込む行為より、根拠をあえて使い残してでも「訊かれたことに答えている答案」に加点されていることが分かります。

またこれらのことから、与件文の根拠を全てマークしてから考えるふぞろい流が非効率で、想定読み×設問別マーカーを採用したうえで、与件根拠の2つ3つはあえて使い残す方が安定60点に近づくことも判断できます。

望ましい時間配分D

それは80分のタイムマネジメントと呼ばれ、ふぞろいレベルでも紹介されています。しかし本試験はそのタイムマネジメントを乱すように意地悪作問をするため、ギャンブル並みの課金ガチャの別称が与えられました。

試験が始まった瞬間から前半40分までの時間を駆使して、解答骨子をしっかりと作成しましょう。これが試験全体の成功への第一歩です。

前半40分の重要性は、与えられた問題に対する理解を深め、解答の骨組みを構築する時間です。解答骨子をしっかりと作成することにより、後半の解答記述段階で時間を節約し、迷いを減らすことができます。

解答記述の際には、原則として40分間を確保しましょう。しかし、時間を有効に使うためには、考えながら書くことを避け、解答のブレや思い付き答案を防ぐ必要があります。

この40分間は、冷静に問題にアプローチし、解答骨子を元に詳細な答えを記述するための時間です。焦らず、慎重に記述することが成功の鍵です。

試験中には不意の初見の難問が出題される可能性もあるため、余力を確保する習慣を身につけましょう。普段から余力時間を確保することで、不意の難問にも対処できます。

余力時間は、難問に対処する余裕を持つだけでなく、試験後に答案の確認を行うためにも役立ちます。確認により、不要なミスを防ぎ、自信を持って試験を終えることができます。

今日のまとめ

解答手順をAIに考えさせても一緒

理由は、①80分で解けない事例の解答手順は一定の現場最適が進み、②採点係が好感しないベテふぞ答案をどう落とすかの争いになり、③拾う根拠を減らして因果で書くのが最適になるため。(100字)

当試験におけるノロマな解答手順やノウハウコレクションの意味は既にゼロ以下。80分で安定A評価を取るには、与件の根拠を全マークするふぞろい流を今すぐ止める一択です。