歴戦おベテがベテベテ落ちるのに、オツム弱めのふぞでも2割で受かる謎試験。その理由を【試験変化の三段階】で読み解きます。

協会の提灯持ちをして糊口を凌ぐ出版D社の弱みを突くとは、なかなかやりますね。では後出しジャンケンがどう成長したかを、三段階で考えます。

初期の診断士2次試験では、中小企業診断の実務手順を理解し実践する能力の評価に焦点を当てていました。受験者は具体的な事例やシナリオに基づいて、実務での問題解決スキルや経験を示す必要がありました。当時の採点基準では、情報整理→期待効果→助言といったごく当然な順序に並べられた作問に従い、1次で学んだ知識を答案上でどう実務にあてはめるかに加点されていたと考えられます。

ところが2015年からの得点開示により、前年の高得点答案に寄せて合格することが容易になったため、作問採点基準を前年から変える必要が生じました。出題傾向を突然変化させた時に、受験側がどう受け答えするかを見る国語のコミュニケーション力検定に変えた採点基準は、その後のネットワーク社会におけるコミュ力重視を先読みしたものとも言えます。受験者には与えられた情報から的確に答える力、論理的な文章を読み解く能力が求められ、採点側は文章の理解度や論理的思考能力、的確な表現能力などを評価しました。

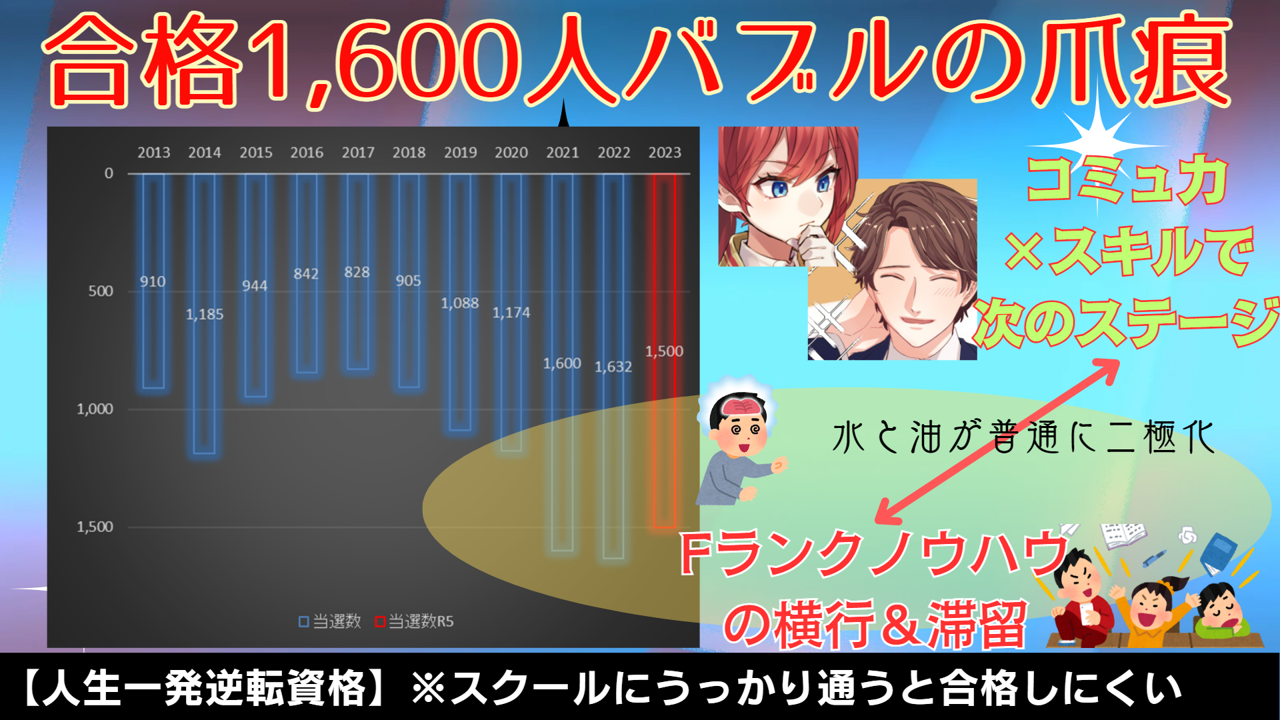

こうやって作問採点基準傾向を突然変化させ、長年のお受験勉強ですっかり頭の固くなったベテから落とすことに専念した一方、採用枠バブル増加の方針の下で、世間をよくわかっていないふぞろいと言われる人達がマス目にひたすらキーワードを並べる行為をある程度容認してきました。そこで採点枚数の増加に応じて記述するマス目を削減する一方で、与件の根拠をもっと増やすとどれ位濃密にキーワードを詰めこんでくるか試そうか?そんないたずら心が発端な与件のマシマシ根拠化は、大量情報からの取捨選択、因果関係の明確な理解、論理的に結論を導く力を促すことにつながり、時流が求めるスキルを再び先読みしたものになるのでしょう。

【試験進化の三段階】AIによる試験の変化3選 / 診断手順→国語コミュ力→大量情報高速処理力

このように、出版D社が15年間意地でも認めなかった後出し基準による採点進化は、お受験ベテ&ベテ専スクールの退場を促し、試験合格者の二極化に成功しました。

単なるクジに過ぎない当試験の受験者数は年々右肩上がり。理由はズバリ、試験を上手に使うとミライを当てる力が備わるためな。

AIによる試験の変化① 士業の位置づけが低下

正しくは士業滅亡というより、そもそも不要に。【試験より世間】の流れが加速すると、ヘタクソで頑固な士業に頼むより、生成AIを使う方が安くて速いと普通の猫でも気が付きます。

この段階では、生成AIが専門知識やデータ分析能力を提供し始めましたが、まだ十分に成熟しておらず、専門家や士業の存在感は高かったとします。しかし、AIの登場により、特定の業務やタスクの自動化が始まり、士業の一部の業務に影響を及ぼしました。例えば、データ処理や文書作成の自動化により、一部の業務が効率化されました。

AI技術の成熟が進み、生成AIが高度な専門知識を提供し、アドバイスを行う能力が向上するにつれて、士業の立場が揺れ始めます。AIは法的アドバイス、財務コンサルティング、医療診断など、高度な専門職の一部である士業の業務に進出しました。AIの利用により、専門家が行ってきた作業が効率的に行えるようになり、一部の業務で専門家の必要性が低下しました。

最終的に、生成AIの成熟と普及が進行し、AIは高度な専門知識を持つ士業と同等またはそれ以上のサービスを提供できるようになります。これにより、士業の多くは特定の業務分野でAIに取って代わられ、士業の評価や社会的な立場が低下し、収入の減少や雇用の不安を抱える状況が生まれました。一方で、ビジネスパーソンはAIの活用により、効率的な意思決定や戦略立案、リーダーシップなどの高度なスキルが求められ、彼らの立場は強化されました。このように、生成AIの進化に伴い、士業とビジネスパーソンの立場が逆転し、社会的な評価や価値の見直しが起こる可能性があります。

②都会⇔地方で役目も二極化

試験を受ける人受かる人が東京大阪に集中するのに、診断士需要は地方が根強い? 試験の主催側にとり、そんなことは当たり前以前の話です。

地方地域では、中小企業の支援や地域経済の発展のために診断士の需要が高まっている可能性があります。地方自治体や地域の特性に合った専門家のアドバイスが求められ、診断士の役割が重要視されることから、これからも地方の2次試験合格率はある一定の最低ラインが保証されるでしょう。

都市部では新しいビジネスモデルやテクノロジーの導入が進み、あわせて診断士が新たな付加価値を生み出す機会が増え、労働生産性を向上させるチャンスが増えていきます。都市部でのビジネス環境の発展が、診断士にとってさらに有利な状況を相乗的に生み出す可能性があり、その意味からもR4Ⅳ労働生産性の出題は画期的なものであったと評価することができます。

都市部の診断士には、地方のような伝統的な公的需要に依存することなく、新しい分野や産業において活躍する場面が爆発的に増加するでしょう。テクノロジーやデジタル分野、環境持続可能性、クリエイティブ産業など、新たなビジネス領域での専門知識やアドバイスが求められており、これらの分野において診断士が持つ幅広い知識×ある意味厚顔無恥や天真爛漫ともいえるコミュニケーション力の高さは大いに注目されます。

③試験に受かった後の★キラキラ!

それは難しい話ではなく、診断士1,600名バブル採用の狙いは【数の確保】。その中で上位5%の【質を担保】することで、都会の診断士はビジネスの世界でキラキラ★活躍できます。

上位5%の力を持つ診断士が世間でリーダーシップを発揮すると、同時に自身の専門知識や経験を他のプロフェッショナルや若手にシェアする機会を持ちます。これにより、業界や専門分野全体での知識の向上と、新しいリーダーの育成が可能となります。

東京大阪の試験合格者がそのまま自社にとどまりトップクラスで活躍する場合、その多様な専門知識やスキルが自社を通じて異なる産業や分野に波及する可能性が高まります。これにより、異なる分野間でのアイデア交換やイノベーションが促進され、新たなビジネス機会や成長が生まれるでしょう。

上位5%の診断士がビジネスや産業において成功を収めると、自社に飽き足らず次のステップUPを求めて気軽に所属する会社を変えることも可能になります。彼らは経済への貢献を拡大し、高付加価値な仕事を生み出すほかに、新たな雇用機会を創出することにもつながり、とにかく世間に好影響ばかりを与えるプラスの存在として高い評価を受ける

今日のまとめ

試験の変化・ミライを当てる時系列

①2次作問採点が診断手順→国語力→情報処理力へと進化し、②生成AIによる士業の位置の低下と変化を読み解くことで、③試験合格後にどうキラキラ★輝くかの働き方も自分で選べる。(100字)

さて、生成AIを使うとこのような【意識高い系】になってしまう点に注意。ウチの100字手書きに意識の高さは全不要であり、ふぞろいレベルの答案まで落とす我慢比べになります。