保険受験で521点。

「1次」3回、「2次」2回の受験を経て、H30年に見事診断士「2次」に合格されたTA様。当サイトに度々寄稿をいただき、大変助けていただいているのですが、こちらはH30「1次」合格直後の「保険受験合格体験記」です。

あの膨大な暗記量の「1次」をなぜ免除せずわざわざ受けるか。でもなぜ高得点になるか。それがどうH30の「2次」合格に至ったか。体験記を早速どうぞ。

【1次合格体験記】「1次」保険受験で521点、高得点に必要な学習法は見えていた~TA様

1⃣診断士に挑戦した理由・きっかけ、年齢

39歳の会社員(IT営業)のTAです。過去に2年ほど、ITとは異なる分野でコンサル業務に携わっていたことがあり、自由な発想で主体的に仕事を創り上げていく楽しさが忘れられず、またああいった仕事がしたい、と思っていました。

ふと、2015年に診断士試験を記念受験したところ、マグレで3科目合格していたことから本格的に資格取得を目指すことを決意しました

2⃣学習開始時の知識・保有資格、得意科目・不得意科目、「1次」科目別点数

多年度生に属し、昨年「2次」後にも体験記をアップいただきました。以降の項目で前提となる受験状況について、ざっと振り返ります。

| 科目 | 2015年 記念受験 | 2016年 スクール 頼み | 2017年 法務 中心 | 2018年 7科目 合格 |

|---|---|---|---|---|

| 経済 | 44 | 68 | - | 100 |

| 財務 | 60 | - | - | 60 |

| 経営 | 60 | - | - | 72 |

| 運営 | 52 | 70 | 64 | 69 |

| 法務 | 40 | 35※ 足切り | 64 | 60 |

| 情報 | 60 | 68 | 76 | 88 |

| 中小 | 19 | 60 | - | 72 |

| 平均 | 47.9 | 60.2 | 68 | 74.4 |

| 科目 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |

|---|---|---|---|---|

| 財務 | - | - | 簿記3級 | 簿記2級 BC2級(財務) |

| 経営 | - | - | - | BC2級(営業) |

| 法務 | - | - | ビジネス法務2級 知財検定3級、2級 BC2級 (取引法務、組織法務) | - |

| 情報 | - | - | - | 応用情報 |

※BC=ビジネスキャリア検定

IT営業が長いので、「情報」は広く浅く知識があります。また学習開始時、受験に役立ちそうな資格は特にありませんでした。ただ学習を続ける中で、①学習継続の短期目標、②知識の定着、を目的に他資格を活用し、いくつか資格を取得しました(上表参照)。

得意科目:「運営」「情報」

不得意科目:「中小」

2015年

記念受験(対策なし)。「財務」「経営」「情報」合格。

2016年

スクールに通いました(「1次」、「2次」フルコース)。スクールに頼りっきりで、合格する気満々です。「法務」足切り。

2017年

独学で「法務」の攻略を中心に学習しました。その合間に「2次」対策も進めました。「1次」合格後、「2次」も独学中心でしたが、自分が正しい学習ができているか確認するため、スクールの一部講義にも通いました。「2次」脱落。(42/53/72/70 計:237点)

2018年

「1次」を受けるか、「2次」に特化するか悩みました。前年のスクール仲間と意見交換する機会があり、ぼんやりと「自分には「1次」7科目受験が必要ではないか」と考えました。改めて独学で7科目を学習しました。

3⃣学習スタイルとそのメリット・デメリット

再受験、保険受験では、「1次」合格のために必要な学習方法が見えていた。

通学で1年目、2年目からは独学です。そのメリット・デメリットは昨年の体験記を参照ください。2018年も「独学」でいきましたが、その理由は次のとおりです。

- 「1次」合格のために必要な学習方法が見えていた(具体的には「 1次挑戦までの学習法」に記載します)

- 学習習慣が定着していた(とはいえ昨年の勢いはなく、直前期までの学習ペースは週10~15時間ほどに落ちました)

- 学習場所(コワーキングスペース)が確保できていた

- コスト(出費、時間)が抑えられる

4⃣1次挑戦までの受験回数、学習時間とその作り方

昨年より仕事が忙しくなったこともあって、隙間時間の活用で時間を作りました。活用できる科目とそうでない科目がありますが、そうでない科目も一通り学習を済ませたら、隙間時間で解法がイメージできるかの確認を行うようにしました。

隙間時間中心の科目:

「経営」「運営(計算なし)」「法務」「情報」「中小」

まとまった時間を確保した科目:

「経済」「財務」「運営(計算あり)」

| 科目 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |

|---|---|---|---|---|

| 経済 | - | 160h | 0h | 82h |

| 財務 | - | 165h | 112h | 90h |

| 経営 | - | 102h | 18h | 75h |

| 運営 | - | 92h | 115h | 21h |

| 法務 | - | 70h | 150h | 24h |

| 情報 | - | 68h | 75h | 68h |

| 中小 | - | 53h | 0h | 25h |

| 合計 | - | 710h | 470h | 385h |

※「1次」向け資格の学習時間を含みます。

※「2次」の学習は含んでいません。

5⃣1次挑戦までの学習法

2016年

→スクール頼みで講義を受け身でこなすことがほとんどでした。7月に入って過去問に取り組みましたが、全く間に合わず、「感性+少しの知識」で戦っていたような気がします。

2017年

→「法務」の底上げに必死になり、関連書籍を読み、他資格の勉強をし、過去問もCランクまで押さえ、万が一に備えて「運営」と「情報」の学習をしていました。「科目合格」を意識した戦い

2018年

→基本的に過去問を中心に7科目学習しました。

3年目の保険受験時は、漫然と過去問を解くのではなく、 以下に留意しました。

① 論点別に知識を押さえる(「過去問完全マスター」の活用)

↓

②何が聞かれているのか正しく把握する(設問文)

↓

③誤判定を求めている箇所を見極める(選択肢)

↓

④正誤を答える(正しい知識)

過去問完全マスターは弱点や理解があいまいなところがはっきりし、対策すればきちんと効果がでるのでやりがいもあり、これなしで「1次」の学習は考えられませんでした。

ただ誤植が多かったり、解説が不十分だったり、そもそも解説が怪しかったりするものもあり、Webなどで正確な理解のための情報収集の時間も必要でした。

5⃣2次挑戦までの学習予定

試験において求められる「診断士像」を、まず「1次」の経験から自分なりに整理しようと考えます。

というのも、「1次」7科目全合格に取り組み、実際に受験してみて「各科目で学んだことが単なる科目知識でなく、集約していくと、診断士に求められる知識やスキル、考え方に直結しているのではないか」と感じたためです。

それはそのまま「2次」にも直結し、単なる受験勉強にならないよう取り組むことが近道ではないかと考えたためです。

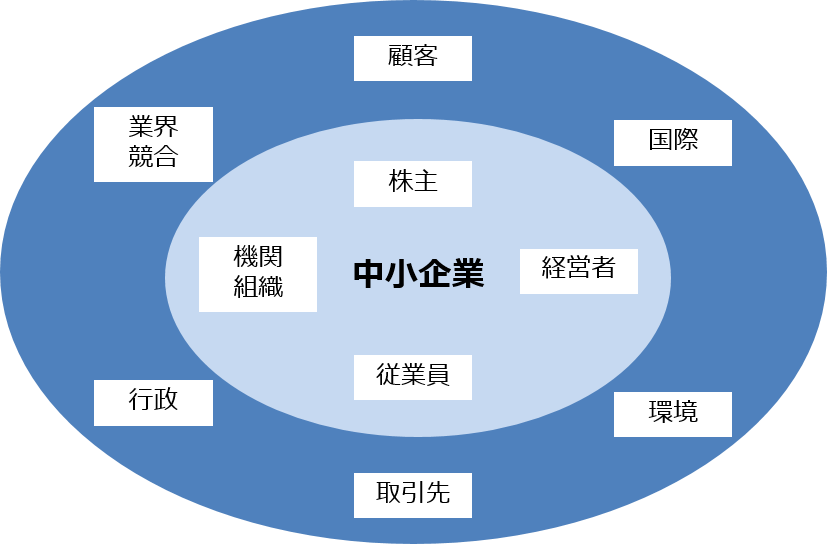

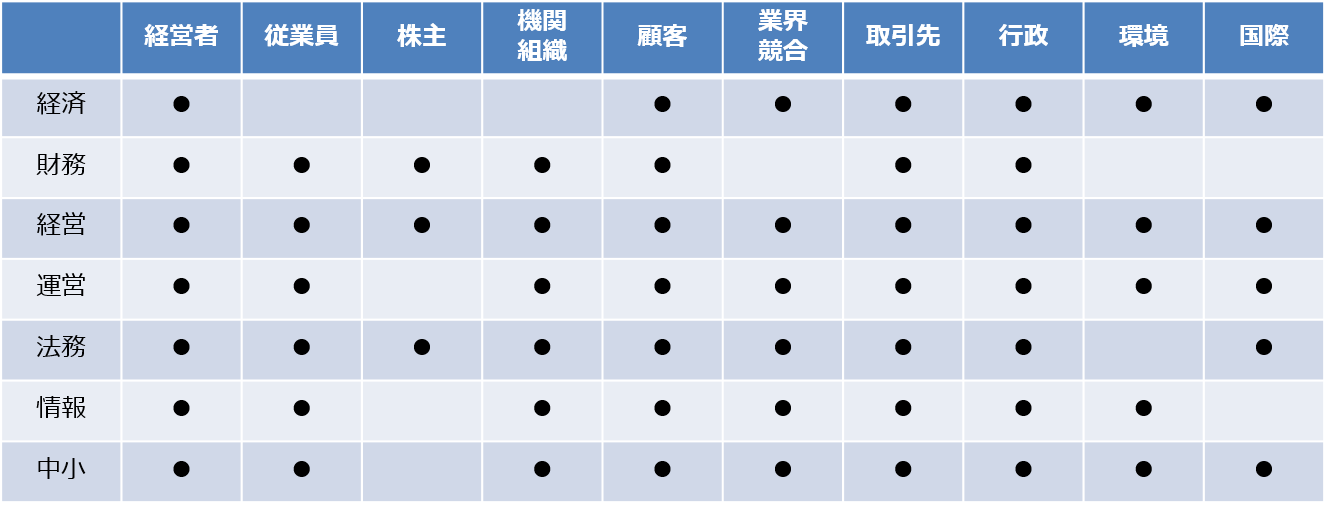

具体的には、ステークホルダーの図を眺めて、それらがどう「1次」で関わってきたのか論点を思い浮かべながら表にチェック(論点を書き出すと表に収まらないので、チェックのみ)してみました。

挙げた論点は私の知識に依るところなので、これが正しいかどうかは横に置いて、それぞれの論点が科目をまたがってつながっており、「有機的に連携」しているのではないかと感じています。

整理するまでもなく当たり前のことですが、「中小企業診断士」ですから、中小企業とそれを取り巻く環境を把握し、さまざまな角度からアドバイスすることが求められているはずです。このことを今年初めて(しかも受験後に)実感することになりました。

これを念頭に、現在は事例4のスッキリ演習と情報収集、計画を進めつつ、これから「2次」までの目標、「2次模試」の中間目標、そのためにやるべきことを整理していくところです。昨年同様、基本的には演習と分析を中心で進めるつもりですが、昨年落第したため(237点)、修正が必要と考えています。

昨年もそれなりに演習をこなしましたが、答案を比較・分析し、「正しい答え」とそこに至る「正しいアプローチ」を身に付けることが中心で、今にして思うと「設問ベース」の対策だったように思います。事例を解くたびに自作の「評価シート」でチェックしていたのですが、この様式にも「事例のテーマ」や「向かうべき方向性」を書く欄は設けていませんでした。

この方法だと、解いた問題(設問から答案の方向性がイメージできる設問)には対応できるのですが、本番の初見問題への対応にはバラツキが大きくなると思います。合格ラインから大きく外れた点数ではなかったので、次回はアタリが引けるかもしれませんが、ハズレたときにはさらに点差が開く博打状態にあると思っています。

「2次」にハズレず、将来、診断士としてより力が発揮できるためにも、今年は「事例のテーマ」や「向かうべき方向性」を自然に導けるようにしたいと考えています。

そのためにも、HAKS様の記事にある「ストーリーライン」を自分で作り、活用できる状態に持っていくことが、今回のテーマと考えています。

7⃣学習時・試験当日のエピソード

試験中眠くならないように、1日目の昼は最低限の食事(小さいおにぎり2つ)にして「経営」に臨みました。90分と長丁場で、かなり集中して解いたので、終わったころにはヘトヘトになりました。その後の「運営」前に、栄養ドリンクでエネルギー補給するつもりだったのですが、

「運営」のファイナルペーパーを見ていたらすっかり没頭してしまい、そのまま試験突入。試験中にエネルギーが切れ、思考が止まり、設問が頭に入ってこない状態になってしまいました。(結果はそれなりの点数だったのですが、試験直後は本気で足切りを心配しました)

普段の学習時はキャラメルでエネルギー補給していたのですが、普段習慣にしていることを本番でも行うか、本番行うことは習慣化しておくべきだと思いました。

また今年から途中退室した場合は問題用紙が回収されることになったのですが、「情報」の問題用紙の回収に間に合いませんでした。試験員に聞いても「返却できるかわからない」と言われ、自己採点をどうしようか考えながら「中小」に臨みました。受験中もそのことが頭をよぎり、何度か集中が途切れることがありました。

以上のように、ちょっとしたことで想像以上の影響がありました。「2次」では同じ轍を踏まないようにしたいと思います。

8⃣これから「1次」合格を目指す方へのアドバイス

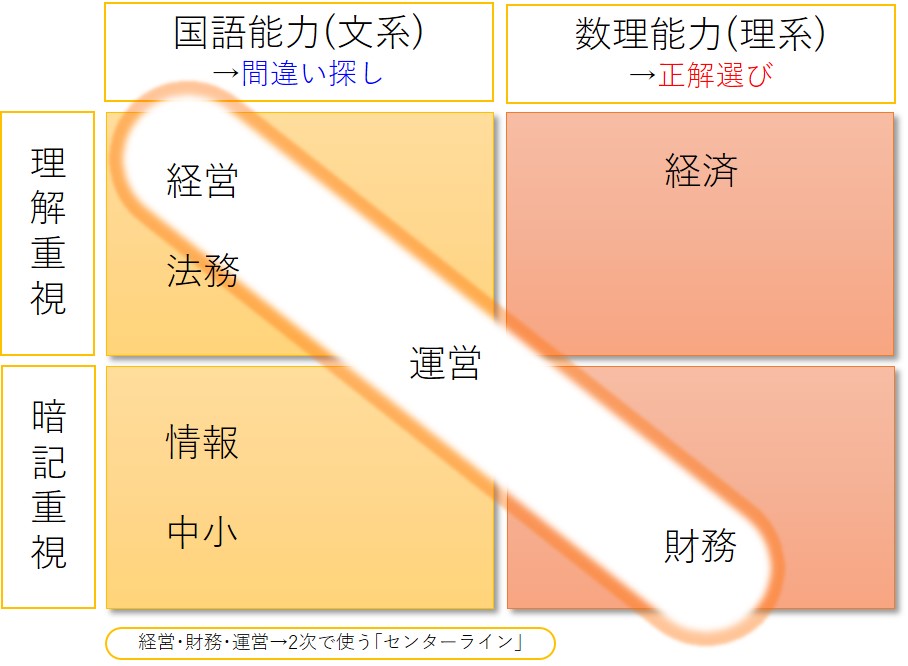

今年も「法務」が難しかったのですが、「法務」が暗記科目として扱われていることでその適応が遅れているのが一因ではないかと想像しています。

私が受けた他資格(ビジ法、ビジキャリ、知財検定)では知識がそのまま問われる問題ばかりでしたが、「法務」で知識がそのまま問われるのはだいたいAランクだと思います。

以下の図のとおり、「法務」は「経営」との親和性が高いと、今回受験して感じました。

「経営」で正解を選べるようになることで、「法務」のB、Cランクも押さえられるようになると感じました。

また、今年の「1次」は「運営」で統計問題、「法務」でDCF法、「情報」でゲーム理論など、クロスオーバー×インターリーブがいくつもありました。「経済」と「中小」の経済統計も一部論点が重なっているように思います。

「1次」は科目合格も「可能」ですが、決して「推奨」されているわけではないと思います。

当たり前ですが、7科目の知識を持っていることが「1次」合格の近道だと、学習3年目にして思い知りました。

免除する科目があっても、ざっと振り返っておくことで合格の可能性は高まると思います。(私の今年の実績ベースで、「運営」21時間、「法務」24時間です。振り返りであればもっと減ると思いますし、無理はないように思います。)

■■ここからテンプレ■■