悪役だけど憎めない。そんなアニメに昔共感したあなたなら、今日のマクロ46マークは結論暗記で良いと納得です。

標準400hで500点を目指す「1次」では、ミクロをきちんと当ててマクロは暗記対応で。するとつい理解とムキになると大変な難問をスキップし、手堅く試験をクリアします。

マクロでムキになると大きくタイムロス。そこで以下4つの出題パターンを見極めて、意地悪問題をスキップします。

このパターンでは、通貨や国内総生産(GDP)など、一般的な統計指標や概念に関する問題が出題されます。これらの問題は中学校の社会科レベルの知識で解答できる内容であり、参加者に対して比較的容易な問題を提供します。

このパターンでは、45度分析やIS-LM分析など、マクロ経済学の基本的なモデルや理論に焦点を当てた問題が出題されます。これらの問題は解き方を覚えれば正答できるものであり、参加者に対して理論やモデルの理解を深める機会を提供します。

このパターンでは、参加者が簡単にマクロ経済学を理解できるという誤った自信を持たないようにするために、難関とされる論点に焦点を当てた問題が出題されます。これらの問題は理解に時間がかかる可能性があり、参加者に対してマクロ経済学の複雑さを思い出させる役割を果たします。

このパターンでは、難関とされる論点を克服かスルーした受験者に対して、比較的簡単なサービス問題が出題されます。これらの問題はテキスト末尾の内容や暗記によって解けるものであり、受験者が「マクロ経済学」に苦手感を持たない配慮がされています。

【過去問RTA 経済③】GDP~IS-LM/AD-AS46マーク / ミクロは理解、マクロは暗記

企業行動→消費者〃→社会厚生と理解を重ねる「ミクロ」と違い、「マクロ」を理解するには貨幣市場(LM曲線)が難しすぎる。そこでいつものTAC正答率を発動し、取れそうな論点の答からまず暗記開始な。

国民経済計算GDP

マクロ経済を学ぶ狙いは、とにかく隙あらばGDP向上。まず年1マーク出題でその定義を学びます。

定義

ついアを選ばせる意地悪ひっかけ。アは×産出額→○付加価値、ウは下線部の名目⇔実質があべこべ、エは×加算→○減算。GDP⇔GNPの違いはこちらで。

| × | →○ | |

| ×ア | 産出額 | 付加価値額 |

| ×ウ | 名目 | 実質(あべこべ) |

| ×エ | 加算 | 減算 |

| 国民経済計算の概念として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 国内総生産は、各生産段階で生み出される産出額の経済全体における総額である。 ○イ 中間投入には、減価償却費や人件費を含まない。 ×ウ 名目国内総生産は、実質国内総生産をGDP デフレーターで除したものに等しい。 ×エ 名目国内総生産は、名目国民総所得に海外からの所得の純受取を加算したものに等しい。 |

仮にも国家試験を名乗るなら、出してはいけないレベルの易問。

| 国内総生産(GDP)に含まれるものとして、最も適切な組み合わせを下記の解答 群から選べ。 |

| ×a 家族総出の大掃除 〇b 家族で温泉旅行 〇c 子供への誕生日プレゼントの購入 ×d 孫へのお小遣い |

| a | b | c | d | |

| ×ア | × | ○ | ||

| ×イ | × | ○ | ||

| 〇ウ | ○ | 〇 | ||

| ×エ | ○ | × | ||

| ×オ | 〇 | × |

GDPの定義は何問も解き直して覚える。誤答にされた下線部のひっかけ場所が大事です。

| × | →〇 | |

| ×ア | されない | される |

| ×イ | 国籍 | 居住国 |

| ×ウ | 含む | 含まない |

| ×エ | 自動車を | (削除) |

| 国民経済計算の考え方に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 生き物である乳牛や果樹などの動植物の価値は、GDP の計算に算入されない。 ×イ 国民経済計算における国民の概念は、当該国の居住者を対象とする概念であり、GDP の計算上は国籍によって判断される。 ×ウ 山林の土地の価値は、土地に定着するものとして、民有林の立木の評価額を含む。 ×エ 消費者としての家計が住宅や自動車を購入すると、耐久消費財の最終消費支出となり、総固定資本形成に計上される。 〇オ 持ち家の帰属家賃や農家の自家消費は、市場において対価の支払いを伴う取引が実際に行われているわけではないが、家計最終消費支出に含まれる。 |

テキストレベルの定義そのもの。×d政府の移転支出とは生活保護等のことで、GDPに算入しません。

| 国民経済計算においてGDPに含まれる要素として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 農家の自家消費 ○b 持ち家の帰属家賃 ×c 家庭内の家事労働 ×d 政府の移転支出 |

| a | b | c | d | |

| ○ア | ○ | ○ | ||

| ×イ | ○ | × | ||

| ×ウ | ○ | × | ||

| ×エ | ○ | × | ||

| ×オ | ○ | × |

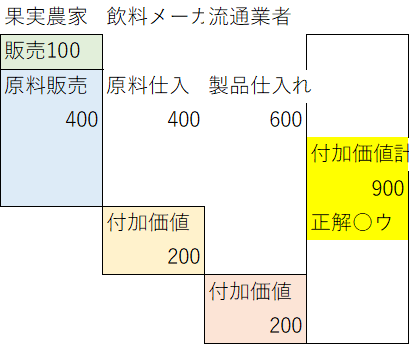

GDP計算の考え方です。近年ブームの付加価値の考え方と同じです。

| 次の仮設例①~③に基づく記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ① 果実農家が中間投入を行わずに500 万円の果実を収穫した。そのうち、100 万円分を消費者に販売し、残り400 万円分を飲料メーカーに販売した。 ② 飲料メーカーは仕入れた400 万円の果実のみを使って600 万円のジュースを生産し、そのすべてを流通業者に販売した。 ③ 流通業者は仕入れたジュースすべてを800 万円で消費者に販売した。 |

| ×ア 最終生産物の合計は800 万円になる。 ×イ 投入された中間生産物の合計は900 万円になる。 ○ウ 付加価値の合計は900 万円になる。 ×エ 流通業者が生み出した付加価値は800 万円になる。 |

景気と物価

どうみても〇エ一択なので、×アイウを丁寧にバツにして知識を増やします。

| × | →〇 | |

| ×ア | 谷から山まで | 谷から谷まで |

| ×イ | 名目GDP | 景気動向指数 |

| ×ウ | 設備投資 | 在庫 |

| 景気循環に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 景気循環の1 周期は、景気の谷から山までである。 ×イ 景気循環の転換点は、名目GDPの変化によって判断する。 ×ウ 景気循環の最も短い周期は、設備投資の変動が主な要因であると考えられている。 〇エ 景気の谷から山にかけての期間は、景気の拡張期である。 |

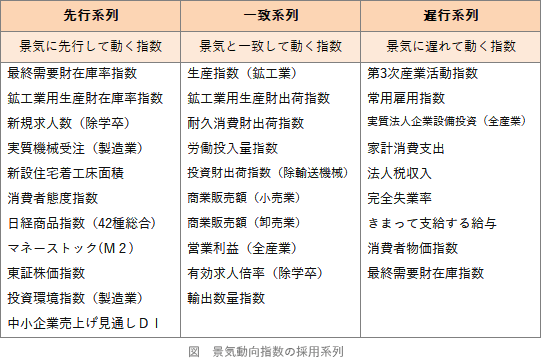

R5第6問の表で覚えれば当たる、サービス問題です。

| 内閣府の景気動向指数における先行系列の経済指標として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a 営業利益(全産業) ×b 完全失業率 ○c 新規求人数(除学卒) ○d マネーストック(M2) |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 | 誤 |

| ○イ | 正 | 正 | 誤 | 誤 |

| ×ウ | 正 | 誤 | 正 | 誤 |

| ×エ | 誤 | 正 | 誤 | 正 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 誤 | 正 |

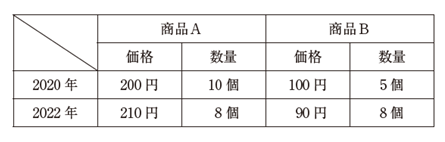

GDP計算における物価の考慮は重要論点。物価指数ラスパイレス→パーシェはいろいろ解説されますが、「ラッパ」の語呂合わせとエクセル入力で解決します。

| × | →○ | |

| ×c | 102 | 94.1 |

| ×d | マイナス5% | マイナス4% |

| ある経済には、商品Aと商品Bの2 つがあり、それぞれの価格と数量は下表のとおりとする。2020年を基準年とするとき、この設例に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ○a 2022年の名目GDPは、2,400円である。 ○b 2022年の実質GDPは、2,400円である。 ×c 2022年の物価指数(パーシェ型)は、102である。 ×d 2020年から2022年にかけての実質GDPの成長率は、マイナス5%である。 |

財市場(IS)・45度線分析

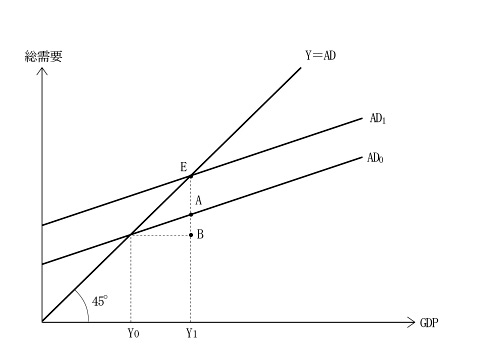

本来は理屈で解く45度線分析も、診断士試験では「乗数効果」「デフレギャップ解消策」の結論暗記で解く。このとき「貯蓄-投資図」に手を出すと混乱するので、あえて捨てます。

乗数効果

ADの傾きとシフトそれぞれの、乗数効果への影響を聞いています。結論は「傾きが緩く」「シフト幅が小さい」ほど乗数効果小ですが、苦手の方は捨ててOK。

| (設問1) | × | →○ |

| ×a | 上昇 | 低下 |

| ×d | 低下 | 上昇 |

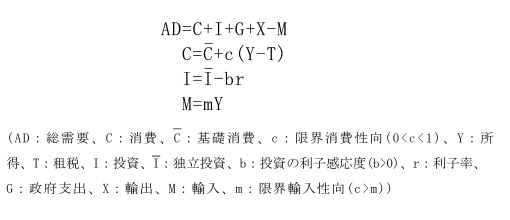

| 下図は、開放経済における生産物市場の均衡を表す45 度線図である。直線ADは総需要線であり、総需要AD は以下によって表される。 |

| (設問1 ) 総需要線がAD0 からAD1 にシフトするときの乗数効果はEB/EAによって表される。乗数効果を小さくするものとして、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a 限界消費性向の上昇 ○b 限界消費性向の低下 ○c 限界輸入性向の上昇 ×d 限界輸入性向の低下 |

| ×ア aとc ×イ aとd ○ウ bとc ×エ bとd |

| a | b | c | d | |

| ×ア | × | ○ | ||

| ×イ | × | × | ||

| ○ウ | ○ | ○ | ||

| ×エ | ○ | × |

予め数式を示し、傾くのかシフトするのかを考えさせる良問です。

| (設問2 ) | × | →○ |

| ×ア | 傾きを急 | 上方にシフト |

| ×ウ | 傾きを緩やか | 下方にシフト |

| ×エ | 上方 増やす | 下方 減らす |

| 均衡GDP は45 度線と総需要線の交点によって与えられる。均衡GDP の変化に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 減税は、総需要線を上方にシフトさせることを通じて、均衡GDP を増やす。 ○イ 政府支出の拡大は、総需要線の上方への平行移動を通じて、均衡GDP を増やす。 ×ウ 輸出の減少は、総需要線を下方にシフトさせることを通じて、均衡GDP を減らす。 ×エ 利子率の上昇は、総需要線の下方への平行移動を通じて、均衡GDP を減らす。 |

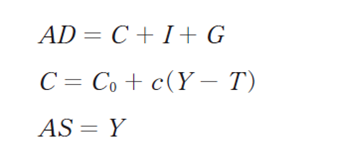

乗数効果は基本式の定義を覚える。5年で何問も出るので、グラフを併用すれば暗記できます。

| (設問1) | × | →〇 |

| ×a | 1/(1-c) | 1 |

| ×c | 1/(1-c) | c/(1-c) |

| 生産物市場の均衡条件は、総需要=総供給である。総需要AD と総供給AS が以下のように表されるとき、下記の設問に答えよ。 |

|

| ここで、C は消費、I は投資、G は政府支出、C0 は基礎消費、c は限界消費性向(0 <c <1)、Y は所得、T は租税である。 |

| (設問1 ) 乗数に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a 均衡予算乗数は、1/(1-c)である。 〇b 政府支出乗数は、1/(1-c)である。 ×c 租税乗数は、1/(1-c)である。 〇d 投資乗数は、1/(1-c)である。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | × | × | ||

| ×イ | × | 〇 | ||

| ×ウ | 〇 | × | ||

| ○エ | 〇 | 〇 |

理論・文章問題での応用もやっておく。

| (設問2) | × | →〇 |

| ×b | 等しい | 政府支出の増加の方が大きい |

| ×d | されてしまい はなくなってしまう | されても がある |

| 景気の落ち込みを回避するための財政政策の効果に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| 〇a 政府支出の増加額と減税額が同じ規模のとき、景気拡大の効果は政府支出の増加の方が大きい。 ×b 政府支出の増加額と減税額が同じ規模のとき、両者の景気拡大の効果は政府支出の増加の方が大きい。 〇c 政府支出の増加に必要な財源を増税によってまかなったとしても、政府支出の増加による総需要の拡大効果は増税による総需要の減少分を上回るので、増加させた政府支出の分だけ景気拡大の効果がある。 d 政府支出の増加に必要な財源を増税によってまかなうと、政府支出の増加による総需要の拡大効果は増税による総需要の減少によって相殺されても、景気拡大の効果がある。 |

| a | b | c | d | |

| 〇ア | 〇 | 〇 | ||

| ×イ | 〇 | × | ||

| ×ウ | × | 〇 | ||

| ×エ | × | × |

当問は政府支出乗数を聞いているので、テキスト掲載の式の「c」に0.8と0.75を代入すれば〇エ一択に。本来はその理屈や応用を聞きますが、一旦これでOKです。

| 生産物市場の均衡条件が、次のように表されるとする。 |

| 生産物市場の均衡条件Y=C+ I +G 消費関数 C=10 +0.8 Y 投資支出 I =30 政府支出 G =60 ただし、Y は所得、C は消費支出、I は投資支出、G は政府支出である。 |

| いま、貯蓄意欲が高まって、消費関数がC=10+0.75 Y になったとする。このときの政府支出乗数の変化に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 貯蓄意欲が高まったとしても、政府支出乗数は4 のままであり、変化しない。 ×イ 貯蓄意欲が高まったとしても、政府支出乗数は5 のままであり、変化しない。 ×ウ 貯蓄意欲の高まりによって、政府支出乗数は4 から5 へと上昇する。 〇エ 貯蓄意欲の高まりによって、政府支出乗数は5 から4 へと低下する。 |

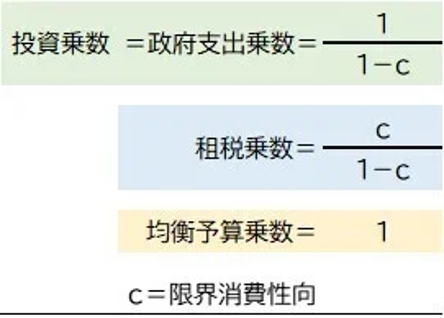

正答率Dですが、頻出知識についての良問です。×bの答は、R1第5問の設問文にそっくり書いてあります。

| × | →○ | |

| ×a | 傾きは急になる | 上方にシフトする |

| ×b | LM/KM | KM/LM |

| 下図は、45 度線図である。この図において、総需要はAD=C+I(ただし、ADは総需要、Cは消費支出、Iは投資支出)、消費関数はC=C0+cY(ただし、C0は基礎消費、cは限界消費性向(0<c<1)、YはGDP)によって表されるとする。 この図に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×a 投資支出が増えると、AD線の傾きは急になる。 ×b 投資支出がLMだけ増加するとき、投資支出乗数の大きさは LM/KM である。 ○c 投資支出がLMだけ増加するとき、GDPはY0からY1に増え、消費支出はLKだけ増加する。 ○d AD線の傾きが緩やかになると、投資支出乗数は小さくなる。 |

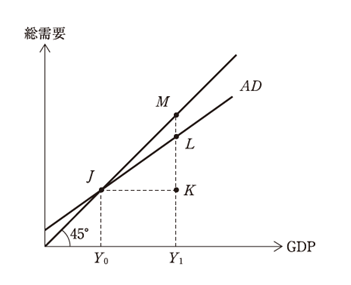

デフレギャップ

○イ一択の易問です。

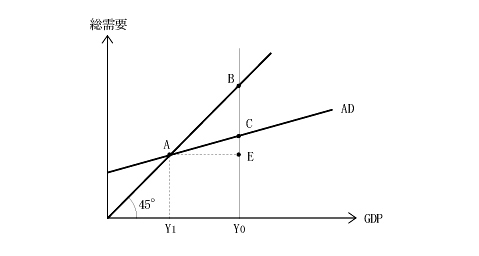

| 下図は、45 度線図である。AD は総需要、Y0 は完全雇用GDP、Y1 は現在の均衡GDP である。この経済では、完全雇用GDP を実現するための総需要が不足している。この総需要の不足分は「デフレ・ギャップ」と呼ばれる。 下図において「デフレ・ギャップ」の大きさとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ×ア AE ○イ BC ×ウ BE ×エ CE |

当問は非常に良く出来ていて、上図のAD曲線は「デフレギャップの状態」→「政府支出を〇エで増加」した後の完全雇用GDPを達成した状態を描いています。

といっても意味がわからないはずなので、過去問集の解説参照でお願いします。

| (設問1) | × | →〇 |

| ×b | より大きい | と同じ |

| ×c | C0 | I+G+C0 |

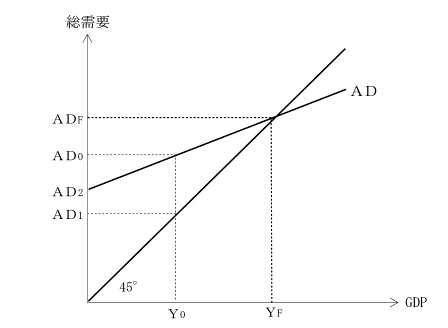

| 下図は、45 度線図である。この図において、総需要はAD=C+I +G(ただし、AD は総需要、C は消費支出、I は投資支出、G は政府支出)、消費関数はC= C0 +cY(ただし、C0 は基礎消費、c は限界消費性向(0<c <1)、Y はGDP)によって表されるとする。図中におけるYF は完全雇用GDP、Y0 は現実のGDP である。 この図に基づいて、下記の設問に答えよ。 |

|

| (設問1 ) この図に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 〇a 総需要線AD の傾きは、c に等しい。 ×b 投資支出1 単位の増加によるGDP の増加は、政府支出1 単位の増加によるGDP の増加より大きい。 ×c 総需要線AD の縦軸の切片の大きさは、C0である。 |

| a | b | c | |

| ×ア | 正 | 正 | 誤 |

| ×イ | 正 | 誤 | 正 |

| 〇ウ | 正 | 誤 | 誤 |

| ×エ | 誤 | 正 | 誤 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 正 |

| (設問2 ) GDP の決定に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア ADF - AD0 の大きさだけの政府支出の増加によって、完全雇用GDP を実現できる。 ×イ ADF - AD1 の大きさだけの政府支出の増加によって、完全雇用GDP を実現できる。 ×ウ ADF - AD2 の大きさだけの政府支出の増加によって、完全雇用GDP を実現できる。 〇エ AD0 - AD1 の大きさだけの政府支出の増加によって、完全雇用GDP を実現できる。 ×オ AD0 - AD2 の大きさだけの政府支出の増加によって、完全雇用GDP を実現できる。 |

消費関数(やや難)

貯蓄・投資関数とGDPなる上級論点かつ、下線部を入れ替え×イウエオを全て誤りにした設問。Bランクですが、捨ててOK。

| (設問1) | × | →○ |

| ×イ | 総需要<総供給 | 総需要>総供給 |

| ×ウ | 投資<貯蓄 | 投資>貯蓄 |

| ×エ | 投資>貯蓄 | 投資<貯蓄 |

| ×オ | 総需要>総供給 | 総需要<総供給 |

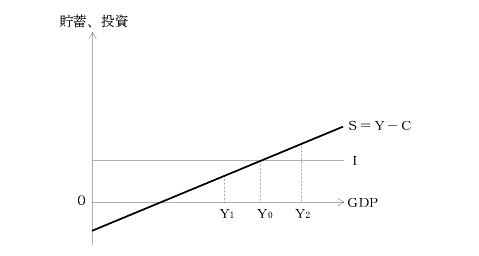

| 下図は、均衡GDP の決定を説明する貯蓄・投資図である。 消費C は次のようなケインズ型の消費関数によって表されるとする。 C=C0+cY (Y:所得、C:消費、C0:基礎消費、c:限界消費性向(0 1c 11)) また、I は投資、S は貯蓄であり、S =Y-C である。 この図に基づいて、下記の設問に答えよ。 |

| (設問1 ) この図に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア GDP がY0 にあるとき、総需要=総供給、投資=貯蓄である。 ×イ GDP がY1 にあるとき、総需要<総供給、投資>貯蓄である。 ×ウ GDP がY1 にあるとき、総需要>総供給、投資>貯蓄である。 ×エ GDP がY2 にあるとき、総需要<総供給、投資>貯蓄である。 ×オ GDP がY2 にあるとき、総需要>総供給、投資<貯蓄である。 |

消費↓ならGDP↓に。こちらは○ア一択です。

| (設問2) | × | →○ |

| ×イウエ | 増加 | 減少 |

| (設問2 ) 人々の節約志向が高まって、貯蓄意欲が上昇したとする。このときの消費とGDP の変化に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 消費が減少し、GDP も減少する。 ×イ 消費が減少し、GDP が減少する。 ×ウ 消費が減少し、GDP が減少する。 ×エ 消費が減少し、GDP も減少する。 |

(設問1)が問う「貯蓄-投資図」はR2第4問からの再出題ですが、考え出すと難しいのでパスしましょう。○acは貯蓄性向なので図から当たりますが、×bd超過供給は図からすぐには読み取れません。また×dはケインズ有効需要=価格一定の前提の知識が要るので、初見では無理。

| (設問1) | × | →○ |

| ×b | 超過需要 | 超過供給 |

| ×d | 価格の下落 均衡GDP(Y0) | 需要の増加 完全雇用GDP(Y1) |

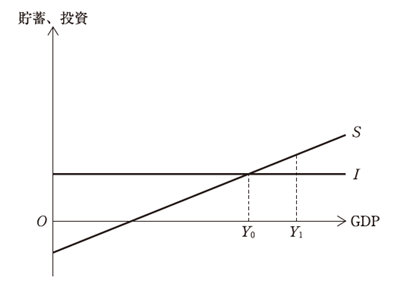

| ケインズの有効需要の原理を考える。 いま、総需要AD が AD = C + I で与えられるとする。 このうち、消費支出C は C = C0 + cY であり、C0:独立消費、c:限界消費性向( 0 < c < 1 )、Y:GDP(所得)とする。 また、投資支出I は I = I0 - ir で示され、I0:独立投資、i:投資の利子感応度、r:利子率とする。 さらに、所得の処分式は Y = C + S で表され、S:貯蓄とする。 ここから、貯蓄-投資図を用いて均衡GDP の決定を描くと、下図のようになる。 なお、Y0 が均衡GDP に当たる。 この図に基づき、下記の設問に答えよ。 |

|

| (設問1 ) 貯蓄-投資図の見方や均衡GDP の決定に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 平均貯蓄性向は所得の増加に応じて上昇する。 ×b GDP がY1 の水準にあるとき、生産物市場は超過需要の状態にある。 ○c S 線の傾きは限界貯蓄性向に等しい。 ×d 生産物市場に超過供給が生じた場合、価格の下落を通じて均衡GDP(Y0)に到達する。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 | 誤 |

| ×イ | 正 | 正 | 誤 | 正 |

| ○ウ | 正 | 誤 | 正 | 誤 |

| ×エ | 誤 | 正 | 正 | 誤 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 正 | 正 |

投資線Iの上下シフト、貯蓄線Sの上下シフトと傾き変化を同時に訊く良問です。○adは簡単でSの傾き。×bがやや難で、独立消費増ならその分貯蓄線Sの切片を下げるので逆。×cはグラフを見ただけでは解けず、利子率iが↓なら投資Iは増↑(上方シフト)の知識を使います。

| × | →○ | |

| ×b | 増加 | 減少 |

| ×c | 低下 | 上昇 |

| (設問2 ) GDP の変動に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 人々の貯蓄意欲が高まると、S 線がより急な形状に変化し、GDP が減少して「倹約のパラドックス」と呼ばれる現象が生じる。 ×b 独立消費が増加すると、S 線が上方にシフトし、GDP は減少する。 ×c 利子率が低下すると、I 線が下方にシフトし、GDP は減少する。 ○d 限界消費性向が上昇すると、S 線がより緩やかに描かれ、GDP は増加する。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 正 | 正 | 誤 | 誤 |

| ○イ | 正 | 誤 | 誤 | 正 |

| ×ウ | 正 | 誤 | 誤 | 誤 |

| ×エ | 誤 | 誤 | 正 | 正 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 誤 | 正 |

財+貨幣市場(IS-LM分析)

ISは良いとして診断士にLMは難関なので、IS-LM分析を理解で解こうとしない。結論暗記で次に行きます。

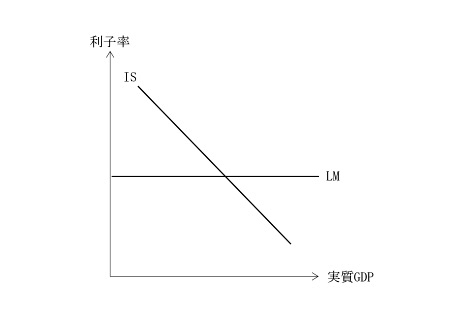

流動性のわなとは「利子率が下がりきった状態」で、わが国の現状を指す。このとき、「物価は下がる」→「利子率はこれ以上下がらない」→「よって投資は増えない」→AD総需要も増えない(垂直・弾力性0)。これ以上書くとテキストになってしまうので、あきらめます。

| (設問1) | × | →〇 |

| ×イ | して | しない |

| ×ウ | が する | ので しない |

| ×エ | するが | しない |

| 総需要-総供給分析の枠組みで、財政・金融政策の効果と有効性を考える。 下記の設問に答えよ。 |

| (設問 1 ) 「流動性のわな」の状況下にあるときの LM 曲線は、下図のように水平になる。このときの総需要曲線に関する記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| 〇ア 物価が下落しても、利子率が低下しないため、投資支出は不変である。したがって、総需要曲線は垂直になる。 ×イ 物価が下落すると、利子率が低下して、投資支出が増加する。したがって、総需要曲線は右下がりになる。 ×ウ 物価が下落すると、利子率は低下しないが、投資支出が増加する。したがって、総需要曲線は右下がりになる。 ×エ 物価が下落すると、利子率は低下するが、投資支出は不変である。したがって、総需要曲線は垂直になる。 |

(設問1)の続きで、金融政策=無効、財政政策=有効の前提で解きます。

| (設問2) | × | →〇 |

| ×a | クラウディング・アウトによって総需要は不変 | LMが水平であるためGDPが増加しやすい。 |

| ×d | させる | させない |

| (設問2) 「流動性のわな」の状況下における財政政策と金融政策の効果と有効性に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a 政府支出を増加させても、クラウディング・アウトによって総需要は不変である。したがって、物価水準も実質 GDP も当初の水準から変化しない。 〇b 政府支出の増加は、総需要を拡大させる。その結果、物価水準が上昇し、実質 GDP も増加する。 〇c 名目貨幣供給の増加は、総需要を変化させない。したがって、物価水準も実質 GDP も当初の水準から変化しない。 ×d 名目貨幣供給の増加は、総需要を拡大させる。その結果、物価水準が上昇し、実質 GDP も増加する。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | × | ○ | ||

| ×イ | × | × | ||

| 〇ウ | 〇 | ○ | ||

| ×エ | 〇 | × |

LMの難問のあとにISを訊かれると、ホッとするほど簡単です。

| × | →○ | |

| ×アイ | 貨幣需要(LMの説明) | 投資需要 |

| ×イエ | 無限大 | ゼロ |

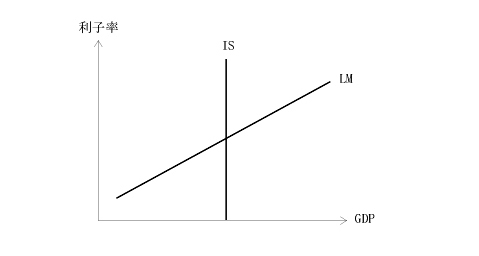

| 下図は、IS 曲線とLM 曲線を描いたものである。この図に基づいて、下記の設問に答えよ。 |

| (設問1 ) IS 曲線が垂直になる例として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 貨幣需要の利子弾力性がゼロである。 ×イ 貨幣需要の利子弾力性が無限大である。 ○ウ 投資需要の利子弾力性がゼロである。 ×エ 投資需要の利子弾力性が無限大である。 |

こちらはクラウディング・アウトの知識で解きます。

| (設問2) | × | →○ |

| ×b | 増加する | 増加しない |

| ×d | (クラウディングアウトにより)投資が減少する | クラウディング・アウトは発生せず |

| (設問2 ) IS 曲線が垂直であるときの財政政策と金融政策の効果に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 金融緩和政策は、LM 曲線を右方にシフトさせる。これによって利子率が低下するが、投資が増加しないため、GDP は増加しない。 ×b 金融緩和政策は、LM 曲線を右方にシフトさせる。これによって利子率が低下し、投資が増加しないため、GDP は増加しない。 ○c 政府支出の増加は、IS 曲線を右方にシフトさせる。このとき、利子率は上昇するが、クラウディング・アウトは発生せず、GDP は増加する。 ×d 政府支出の増加は、IS 曲線を右方にシフトさせる。このとき、利子率が上昇し、クラウディング・アウトは発生せず、GDP は増加する。 |

| a | b | c | d | |

| ○ア | ○ | ○ | ||

| ×イ | ○ | × | ||

| ×ウ | × | ○ | ||

| ×エ | × | × |

LMの出題ですが、垂直なら弾力性ゼロです。

| × | →○ | |

| ×イエ | 無限大 | ゼロ |

| ×ウエ | 投資需要 | 貨幣需要 |

| 下図は、IS 曲線とLM 曲線を描いている。この図に基づいて、下記の設問に答えよ。 |

|

| (設問1 ) LM 曲線が垂直になる例として、最も適切なものはどれか。 |

| 〇ア 貨幣需要の利子弾力性がゼロである。 ×イ 貨幣需要の利子弾力性が無限大である。 ×ウ 投資需要の利子弾力性がゼロである。 ×エ 投資需要の利子弾力性が無限大である。 |

| × | →〇 | |

| ×b | ||

| ×c |

LMが垂直=R1第8問流動性のわなの真逆なので、金融政策=有効、財政政策=無効で解答します。

| × | →○ | |

| ×bc | 政府支出 | 貨幣供給(下線部あべこべ) |

| (設問2) LM 曲線が垂直であるときの財政政策と金融政策の効果に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。なお、ここでは物価水準が一定の短期的な効果を考えるものとする。 |

| 〇a 政府支出を増加させると、完全なクラウディング・アウトが発生する。 ×b 政府支出を増加させると、利子率の上昇を通じた投資支出の減少が生じるが、GDP は増加する。 ×c 貨幣供給を増加させると、利子率の低下を通じた投資支出の増加が生じるが、GDP は不変である。 〇d 貨幣供給を増加させると、利子率の低下を通じた投資支出の増加によって、GDP は増加する。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | ○ | × | ||

| 〇イ | ○ | 〇 | ||

| ×ウ | × | × | ||

| ×エ | × | 〇 |

(設問1)は選択肢がまぎらわしい分、シフト・傾き要因の暗記にぴったり。×アエは傾きを緩くしてGDPを伸ばす要因の暗記、×ウオは政府支出G↑I投資↑なら右シフトの暗記で解けます。

| × | →○ | |

| ×ア | IS | LM |

| ×エ | 小さい | 大きい |

| ×ウオ | 左方 | 右方(選択肢あべこべ) |

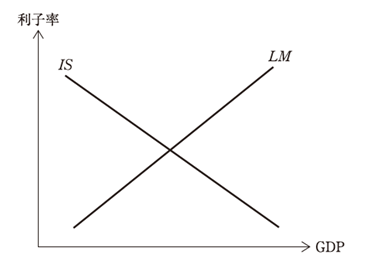

| 下図は、IS曲線とLM曲線を描いている。この図に基づいて、下記の設問に答えよ。 |

|

| (設問1 ) IS曲線に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 貨幣需要の利子感応度が大きいほど、IS曲線の傾きはより緩やかになる。 ○イ 限界消費性向が大きいほど、IS曲線の傾きはより緩やかになる。 ×ウ 政府支出の増加は、IS曲線を左方にシフトさせる。 ×エ 投資の利子感応度が小さいほど、IS曲線の傾きはより緩やかになる。 ×オ 独立消費の減少は、IS曲線を右方にシフトさせる。 |

○イは選べますが、×アウが難関。それぞれまぎらわしいので、余裕のある方のみ結論暗記を。×エのLM→IS、×オの左方→右方の訂正はテキストレベルです。

| × | →○ | |

| ×ア(難問) | 大きい | 小さい |

| ×ウ(難問) | 右方 | 上方 |

| ×エ | LM | IS |

| ×オ | 左方 | 右方 |

| (設問2 ) LM曲線に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 貨幣需要の所得感応度が大きいほど、LM曲線の傾きはより緩やかになる。 ○イ 貨幣需要の利子感応度が大きいほど、LM曲線の傾きはより緩やかになる。 ×ウ 資産効果に伴う貨幣需要の増加は、LM曲線を右方にシフトさせる。 ×エ 投資の利子感応度が大きいほど、LM曲線の傾きはより緩やかになる。 ×オ 名目貨幣供給の増加は、LM曲線を左方にシフトさせる。 |

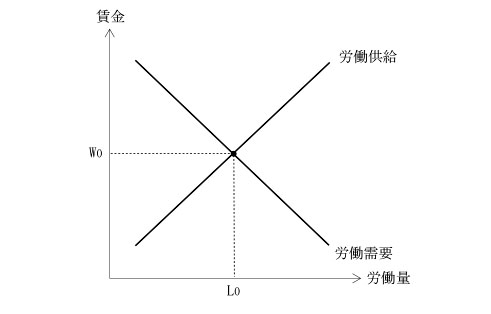

労働市場(AD-AS)

診断士ではAD-ASの本格出題は少ないので、ムキにならず後回しで構いません。

○cを選びにくいのですが、dが×になるので消去法で選びます。

| × | →○ | |

| ×b | 労働需要曲線 | 労働供給曲線 |

| ×d | 人手不足の状態となる | 労働市場の均衡には影響しない |

| 下図のような労働市場について考える。この図に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

|

| ○a 最低賃金をW0 より高い水準に設定すると、労働市場は超過供給の状態となり、失業が生じる。 ×b 労働市場を開放し、海外から労働移民を受け入れると、労働需要曲線が右方にシフトする。 ○c 資本投入量が増加すると、賃金は上昇する。 ×d 最低賃金をW0 より低い水準に設定すると、人手不足の状態となる。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | ○ | × | ||

| ○イ | ○ | ○ | ||

| ×ウ | ○ | × | ||

| ×エ | × | ○ | ||

| ×オ | ○ | × |

直す箇所が多いですが、丁寧に直すと自然に覚えます。

| × | →〇 | |

| ×ア | 低下 増加 増加 | 上昇 減少 減少 |

| ×イ | に影響を与えない 低下 増加 増加 | を増加させる 上昇 減少 減少 |

| ×ウ | に影響を与えない 低下 に影響を与えず も変化しない | を増加させる 上昇 の減少を通じて を減少させる |

| ×エ | すると による の増加を通じて が増加する | しても は調整されて も は変化しない |

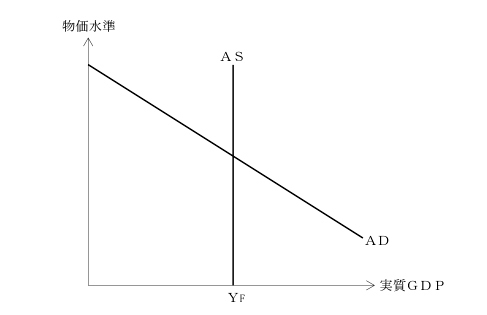

| 下図には、右下がりの総需要曲線AD と垂直な総供給曲線AS が描かれている。YF は完全雇用GDP である。 この図に基づいて、下記の設問に答えよ。 |

|

| (設問1 ) 古典派モデルにおける総需要曲線AD と総供給曲線AS に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 利子率の低下は貨幣需要を増加させる。したがって、物価水準の上昇は、実質利子率の低下による実質投資支出の増加をもたらし、総需要を増加させる。 ×イ 利子率は貨幣需要に影響を与えない。したがって、物価水準の上昇は、実質利子率の低下による実質投資支出の増加を通じて、総需要を増加させる。 ×ウ 利子率は貨幣需要に影響を与えない。したがって、物価水準の上昇は、実質利子率を低下させるが、実質投資支出に影響を与えず、総需要も変化しない。 ×エ 労働市場においては実質賃金率の調整によって完全雇用が実現する。したがって、物価水準が上昇すると、実質賃金率の下落による労働需要の増加を通じて総供給が増加する。 〇オ 労働市場は完全雇用水準で均衡している。したがって、物価水準が変化しても、名目賃金率が同率で変化するので、雇用量が変化することはなく、生産量も完全雇用水準で維持されたままであり、総供給も変化しない。 |

古典派の垂直なAS曲線では、結局何が起きても実質GDPは変化しません。

| (設問2) | × | →〇 |

| ×ア | を増加させる | も増加しない |

| ×イ | 下落 増加させる | 上昇 短期的に増加させるが、長期的には増加しない |

| ×ウ | を増加させる | は変化しない |

| (設問2 ) 財政・金融政策の効果に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 政府支出の増加は、総需要を変化させないが、総供給を増加させる。 ×イ 政府支出の増加は、物価水準の下落を通じて、実質 GDP を増加させる。 ○ウ 名目貨幣供給の増加は、物価と名目賃金率を同率で引き上げ、実質 GDP には影響を与えない。 ×エ 名目貨幣供給の増加は、実質貨幣供給を一定に保つように物価を引き上げるとともに、実質 GDP を増加させる。 |

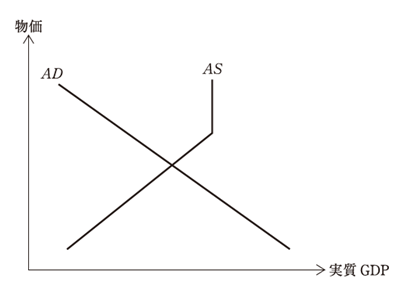

AD曲線は良くて右シフト要因までで、傾きまで訊かれると難しい。(設問1)は一旦正解に従います。

| × | →○ | |

| ×b | 小さい | 大きい |

| ×c | 急 | 緩やか |

| 下図は、総需要曲線AD と総供給曲線AS を描いている。この図に基づいて、下記の設問に答えよ。 |

|

| (設問1 ) AD 曲線の傾きに関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 貨幣需要の利子弾力性が大きいほど、AD 曲線の傾きはより急になる。 ×b 貨幣需要の所得弾力性が小さいほど、AD 曲線の傾きはより緩やかになる。 ×c 投資の利子弾力性が大きいほど、AD 曲線の傾きはより急になる。 |

| a | b | c | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 |

| ×イ | 正 | 正 | 誤 |

| × ウ | 正 | 誤 | 正 |

| ○エ | 正 | 誤 | 誤 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 誤 |

○abは古典派のAS曲線についての正しい説明。×cは資本ストック=投資のことなのでAS曲線は右シフトします。

| × | →○ | |

| ×c | 左 | 右 |

| (設問2 ) AS 曲線に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 名目賃金率が下方硬直的であるとき、物価の上昇に伴う実質賃金率の低下は、労働需要の増加による生産量の増加を通じて総供給を増加させる。このとき、AS 曲線の傾きは右上がりになる。 ○b 完全雇用水準では、物価が上昇したとしても実質賃金率は変わらず、労働投入の水準は変わらない。したがって、生産量も増えず、AS 曲線は垂直である。 ×c 資本ストックが増えると、AS 曲線は左にシフトする。 |

| a | b | c | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 |

| ○イ | 正 | 正 | 誤 |

| × ウ | 正 | 誤 | 誤 |

| ×エ | 誤 | 正 | 誤 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 誤 |

国際収支(マンデル=フレミング)

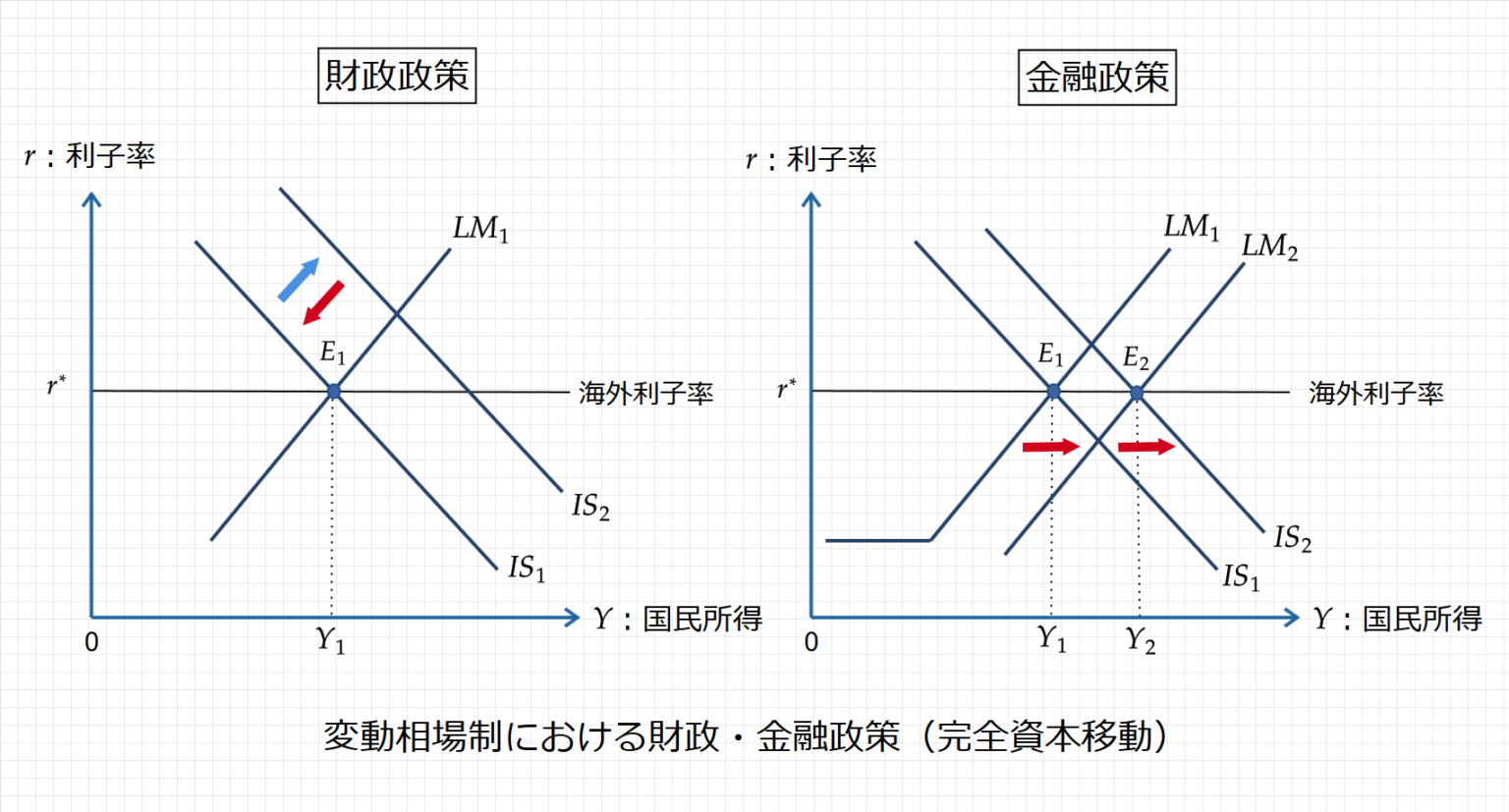

難論点ですが結論を覚えれば当たる。R5に4マークまとめて出題され、当てやすくなりました。

理解しようとムキになると混乱するので、下図リンク先の結論を覚えればOk。

| × | →○ | |

| ×b | 金融緩和政策 | 財政拡大政策 |

| ×c | 財政拡大政策 | 金融緩和政策 |

| グローバル化の進展には、資本移動と為替レート制度が重要である。ここでは、マンデル=フレミング・モデルの完全資本移動かつ小国のケースを考える。 変動為替レート制下での財政政策と金融政策の効果に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 財政拡大政策は、完全なクラウディング・アウトを引き起こし、所得は不変である。 ×b 金融緩和政策は、自国通貨高による純輸出の減少を引き起こす。 ×c 財政拡大政策は、自国通貨安による純輸出の増加を引き起こす。 ○d 金融緩和政策は、純輸出の増加を通じて、GDP を押し上げる。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | ○ | × | ||

| ○イ | ○ | ○ | ||

| ×ウ | × | × | ||

| ×エ | × | ○ |

正解○ウが示す通り、貿易収支×外国貿易乗数=自国GDPの変動額です。暗記不要。

| × | →○ | |

| ×ア | 1 | ゼロ |

| ×イエ | 貿易収支 | 自国のGDP |

| 生産物市場における輸出入の変化がGDP や貿易収支に与える影響に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 輸出と輸入が同規模で増加するとき、外国貿易乗数は1 になる。 ×イ 輸出の増加は、輸出の増加分に外国貿易乗数を乗じた大きさだけ貿易収支を改善させる。 ○ウ 輸入の増加は、輸入の増加分に外国貿易乗数を乗じた大きさだけ自国のGDPを減少させる。 ×エ 輸入の増加は、輸入の増加分に外国貿易乗数を乗じた大きさだけ貿易収支を悪化させる。 |

財政政策無効、金融政策有効の結論暗記で解けます。

| × | →〇 | |

| ×a | 金融緩和政策 | 財政拡大政策 |

| ×d | 財政拡大政策 | 金融緩和政策 |

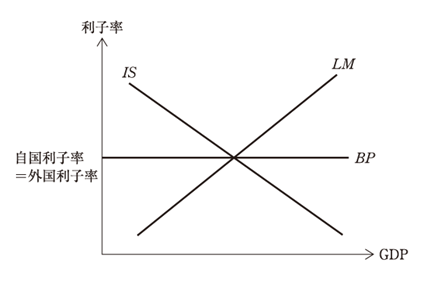

| 完全資本移動の場合のマンデル=フレミング・モデルについて考える。下図において、IS 曲線は生産物市場の均衡、LM 曲線は貨幣市場の均衡、BP 曲線は国際収支の均衡を表す。この経済は小国であるとする。変動相場制のケースでの経済政策に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×a 金融緩和政策は、資本が海外から自国に流入することにより、自国通貨高を生じさせる。 〇b 財政拡大政策は、資本が海外から自国に流入することにより、自国通貨高を生じさせる。 〇c 金融緩和政策は、輸出を増加させることを通じて、自国のGDP を増加させる効果を持つ。 ×d 財政拡大政策は、輸出を増加させることを通じて、自国のGDP を増加させる効果を持つ。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | × | |||

| ×イ | × | × | ||

| 〇ウ | 〇 | 〇 | ||

| ×エ | 〇 | × |

こちらは難なので、解説は後日作成

| × | →○ | |

| ×b | ? | ? |

| ×c | 三角形AEr*Ⅰ 三角形BEr*Ⅱ | 四角形O1DEr*I 四角形O2DEr*Ⅱ |

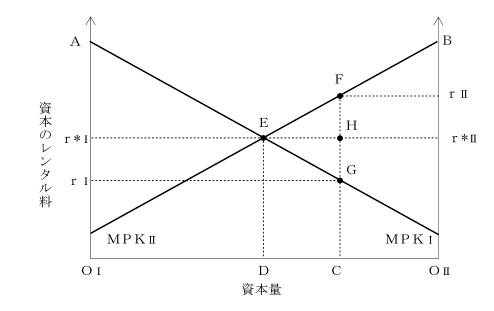

| 下図によって、資本移動の自由化の効果を考える。最も単純なケースを想定して、世界にはⅠ国とⅡ国があり、両国とも生産要素として資本と労働を利用して同一財を生産しており、労働投入量は一定であるとする。下図で、MPKⅠとMPKⅡは、Ⅰ国とⅡ国の資本の限界生産物曲線であり、いずれも資本の限界生産物は逓減すると仮定している(財の国内価格は、いずれも1 とする)。資本市場を開放しない場合、Ⅰ国とⅡ国の保有する資本量はそれぞれOⅠC とOⅡC であり、このときの資本のレンタル料はそれぞれrⅠとrⅡである。 資本移動の自由化の効果に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

|

| 〇a 資本移動の自由化によって、Ⅰ国からⅡ国への資本移動が生じ、資本のレンタル料はⅠ国がr*Ⅰ、Ⅱ国がr*Ⅱになる。 ×b 資本移動の結果、労働者の賃金所得は、Ⅰ国では四角形OⅠr*ⅠHC に増加し、Ⅱ国では四角形OⅡr*ⅡHC に減少する。 ×c 資本移動の結果、資本所有者のレンタル所得は、Ⅰ国では三角形AEr*Ⅰに減少し、Ⅱ国では三角形BEr*Ⅱに増加する。 ○d 資本移動の自由化によって、世界全体で三角形EFG の所得が増加する。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 〇 | × | ||

| ×イ | 〇 | × | ||

| 〇ウ | 〇 | 〇 | ||

| ×エ | × | 〇 | ||

| ×オ | × | 〇 |

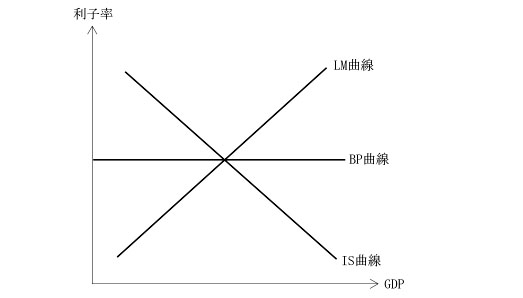

○abはそのまま正解知識として覚える。×cは利子率上昇なので当然上方シフトです。

| (設問1) | × | →○ |

| ×c | 下方 | 上方 |

| 下図は、開放経済下における小国のマクロ経済モデルを描いている。この図に基づいて、下記の設問に答えよ。 |

|

| (設問1 ) この図に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 水平なBP曲線は、国際的な資本移動が利子率に対して完全に弾力的であることを意味している。 ○b 開放経済下のIS曲線の傾きは、閉鎖経済下のIS曲線に比べて、より急な形状になる。 ×c 外国利子率が上昇すると、BP曲線は下方にシフトする。 |

| a | b | c | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 |

| ○イ | 正 | 正 | 誤 |

| × ウ | 正 | 誤 | 正 |

| ×エ | 誤 | 正 | 誤 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 誤 |

変動相場制下における、財政政策無効、金融政策有効の良い説明です。こちらの資料とセットでどうぞ。

| × | →○ | |

| ×b | を防ぐための名目貨幣供給の増加 による貿易収支の赤字 | を増加させる の増加は相殺される |

| ×d | を防ぐための名目貨幣供給の減少によってその効果は相殺され に影響しない | によって貿易収支の黒字を増やし を増加させる |

| (設問2 ) この国が変動為替レート制を採用しているとき、GDPの変化に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 政府支出の増加は、IS曲線を右方にシフトさせるが、自国通貨高による純輸出の減少によってその効果は相殺され、自国のGDPに影響しない。 ×b 政府支出の増加は、自国通貨高を防ぐための名目貨幣供給の増加を伴って、自国のGDPを増加させる。 ×c 名目貨幣供給の増加は、LM曲線を右方にシフトさせるが、自国通貨安を防ぐための名目貨幣供給の減少によってその効果は相殺され、自国のGDPに影響しない。 ○d 外国利子率の低下は、海外からの資本流入によって自国通貨高を招き、自国のGDPを減少させる。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 正 | 誤 | 正 | 正 |

| ×イ | 正 | 誤 | 正 | 誤 |

| ○ ウ | 正 | 誤 | 誤 | 正 |

| ×エ | 誤 | 正 | 誤 | 正 |

| ×オ | 誤 | 正 | 誤 | 誤 |

マンデルフレミングで財政政策の効果が相殺される説明です。×cdでIS曲線は右シフトしますが、○abで貿易収支が悪化します。

| × | →○ | |

| ×cd | 減少 | 増加 |

| 小国、完全資本移動、静学的な為替レート予想、資産効果の捨象を仮定したマンデル=フレミング・モデルに基づき、マクロ経済政策(財政・金融政策)の効果を考える。 下記の設問に答えよ。 |

| (設問1 ) 変動為替レート制下における政府支出拡大の効果に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 為替レートは増価する。 ○b 純輸出は減少する。 ×c 投資支出は減少する。 ×d 消費支出は減少する。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 | 誤 |

| ×イ | 正 | 正 | 誤 | 正 |

| ○ ウ | 正 | 正 | 誤 | 誤 |

| ×エ | 誤 | 誤 | 正 | 正 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 正 | 誤 |

(設問2)は財政政策が有効な説明です。○aで円安になり、×bで輸出が増えます。×c○dの解説は一旦後回しにします。

| × | →○ | |

| ×b | 減少 | 増加 |

| (設問2 ) 変動為替レート制下における貨幣供給拡大の効果に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 為替レートは減価する。 ×b 純輸出は減少する。 ×c 投資支出は増加する。 ○d 消費支出は増加する。 |

今日のまとめ

それは「2次」採点も同じで、キーワードの数で加点するかしないかの前提次第で合否の結果が真逆に変わる。そしてミクロは理解するがマクロは結論の暗記で済ませ、ムキにならないことです。