頭の回転の速さでは人類の一、二を争うとも言われるA.アインシュタイン。彼の専門は理論物理学ですが、経済学にも言及したそうです。

はい、常に難問に挑む物理学者、経済学者なら咄嗟の機転もお手のもの。そして難論点の次の問題は相対的にスラスラ解けます。

難論点に挑んでおくのも悪くない~「1次」で賢くなれるメカニズム3選

適切な難易度の問題に挑戦すると、脳はその解決策を見つけるために活動します。このプロセスは、ジムで筋トレをするのと似ており、脳の「筋肉」も同じように強くなります。脳は新しい情報や問題を解決するための方法を見つけることで、より効率的に働くようになります。

一度難しい問題を乗り越えると、その後に向かう問題や論点は前の難問に比べて簡単に感じられます。これは、山を一つ越えた後に見る次の丘が以前よりも低く感じられるのと同じ原理です。脳は、既に達成した高いレベルの問題解決能力を新しい問題に応用することができるため、次第に難易度が低く感じられるようになります。

難しい論点や問題を乗り越えることで、「ボトルネック」となっていた部分を超え、様々な知識がつながり始めます。これは、パズルのピースが最後にはすべてつながるようなものです。一つ一つの知識やスキルが結びつき、全体としての理解が深まります。これにより、学習の過程で以前は見えなかった関連性やパターンが明らかになり、さらに学習を進めやすくなります。

【過去問RTA 経済④】マクロ諸理論34マーク / 相対的に簡単クイズ

前回の難論点IS-LMやマンデルフレミングに苦しんだあなたに贈るボーナスタイム。前提一つで答が変わる難論点と違い、今日のクイズは覚えるだけのイージーモードです。

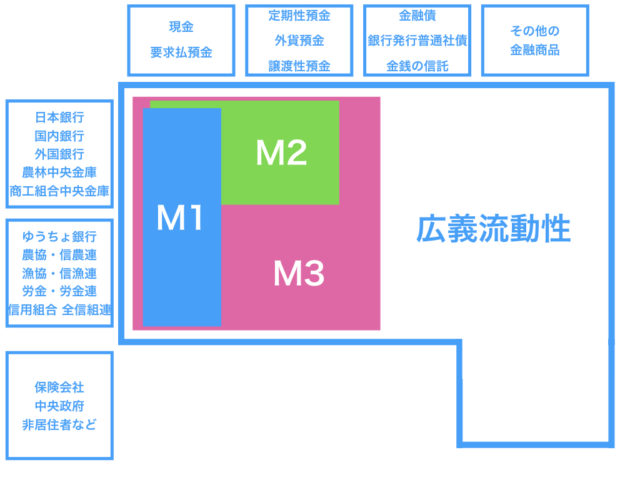

貨幣市場LM

貨幣市場はIS-LM分析に進む前提知識ですが、LM曲線は難しすぎるので試験に出ても当たりません。単なる暗記と割り切ります。

2択の組み合わせ問題。

| × | →○ | |

| ×a | 大きく | 小さく |

| ×c | 売り | 買い |

| 貨幣供給に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a 家計が現金の保有性向を高め、現金・預金比率が大きくなると、貨幣乗数は大きくなる。 ○b 家計が現金の保有性向を高め、現金・預金比率が大きくなると、貨幣乗数は小さくなる。 ×c 日本銀行による債券の売りオペレーションは、マネタリー・ベースを増加させる。 ○d 日本銀行による債券の買いオペレーションは、マネタリー・ベースを増加させる。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | × | × | ||

| ×イ | × | × | ||

| ×ウ | ○ | × | ||

| ○エ | ○ | ○ |

テキストレベルの用語あべこべ。

| × | →○ | |

| ×a | マネー・ストック | マネタリー・ベース(あべこべ) |

| ×c | 現金 | 預金(あべこべ) |

| 貨幣乗数に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a マネー・ストックが1 単位増えると、マネタリー・ベースはその貨幣乗数倍だけ増加する。 ○b 金融機関の準備率が高くなると、貨幣乗数は小さくなる。 ×c 現金よりも預金で通貨を保有する傾向が高まると、貨幣乗数は小さくなり、マネタリー・ベースの増加に伴うマネー・ストックの増加の程度も小さくなる。 ○d 中央銀行は、マネタリー・ベースのコントロールを通じて、マネー・ストックを調整する。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | × | ○ | ||

| ×イ | × | × | ||

| ×ウ | ○ | × | ||

| 〇エ | ○ | ○ | ||

| ×オ | × | ○ |

Cランクですが、テキストレベルの知識・学説・結論で当たります。

| × | →○ | |

| ×b | 貨幣数量説 | IS-LM分析 |

| ×c | ケインズ | マネタリスト |

| ×d | 増加させる | 増加しない |

| 金融政策に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 投資の利子感応度が大きいほど、貨幣供給量の増加がGDP を増加させる効果は、大きくなる。 ×b 貨幣数量説の考え方によると、貨幣供給量の増加は、物価水準を上昇させるとともに、実質GDP を比例的に増加させる。 ×c ケインズ的な金融政策の考え方によれば、貨幣供給量は経済成長率に合わせた一定率(k %)で増加させることが望ましい。 ×d 流動性のわなが生じているときの貨幣供給量の増加は、更なる利子率の低下がないために投資のクラウディング・アウトを伴うことなく、GDP を増加させる。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 正 | 正 | 正 | 正 |

| ×イ | 正 | 正 | 正 | 誤 |

| ×ウ | 正 | 誤 | 誤 | 正 |

| ○エ | 正 | 誤 | 誤 | 誤 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 誤 | 正 |

(設問1)は株や債券の知識があれば間違える方が難しい易問。×イウエオはすべて結論あべこべです。

| × | →○ | |

| ×イ | 含まれない | 含まれる |

| ×ウ | いる | いない |

| ×エオ | いない | いる |

| 国債に関する下記の設問に答えよ。 |

| (設問1 ) 国債に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 国債の価格が上昇すると、その利回りは低下する。 ×イ 国債は、マネーストック(広義流動性)に含まれない。 ×ウ 日本銀行が金融政策の手段として国債を市場で売買することは禁止されている。 ×エ 日本銀行は、国債を保有していない。 ×オ 日本政府は、物価連動国債を発行していない。 |

(設問2)は突然難問に。×イはクラウディングアウトの説明、×エはリカードの中立命題なので、暗記不要で進みます。

| × | →○ | |

| ×イ | 低下 促進 | 上昇 抑制(クラウディングアウト) |

| ×ウ | 国債発行は | 伴わないため有効 |

| ×エ | 国債発行 | 減税を目的とした国債発行 |

| (設問2 ) 政府の国債発行に関する理論についての記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 課税平準化の理論によれば、課税による超過負担を最小化する観点から、異時点間の税収の変動を抑えるように年々の国債発行額を決定するのが望ましい。 ×イ 貨幣数量説が成立する古典派経済学の枠組みでは、国債発行を伴う財政政策は、金利の低下を通じて民間投資を促進する効果を持つ。 ×ウ ケインズ経済学の枠組みでは、流動性のわなが存在する状況下での国債発行を伴う財政政策は、金利の上昇を引き起こすために無効となる。 ×エ 国債の中立命題によれば、ある時点での国債発行は、家計に将来時点での増税を予期させるために、マクロ経済に与える効果は中立的となる。 |

○イは選べますが、×アウエオを正文化する方が大事。まず論点をまたいで答を覚え、後でテキストを読み直して流れを掴める良問です。

| × | →○ | |

| ×ア | 上昇 | 下落 |

| ×ウ | 名目 | 実質 |

| ×エ | 名目貨幣供給の増加率と物価上昇率をほぼ同じにする | 毎年一定率で貨幣供給を増やす |

| ×オ | 売り | 買い |

| 貨幣理論および金融政策に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア ケインズの貨幣需要理論では、利子率の上昇と所得の増加に応じて貨幣需要が増加することになる。 ○イ 現金・預金比率が上昇すると、貨幣乗数(信用乗数)は低下する。 ×ウ 古典派の貨幣数量説では、名目貨幣供給が増加すると、物価もそれと同率で上昇し、名目GDP が一定に維持されるという「貨幣の中立性」が成立する。 ×エ 裁量よりルールを重視するマネタリストは、名目貨幣供給の増加率と物価上昇率をほぼ同じにすることで経済は安定するというk % ルールを提唱する。 ×オ 中央銀行が売りオペを行うと、市中銀行が中央銀行に保有する当座預金の残高が増加して、ベースマネーの増加につながる。 |

労働市場AS・失業

本当は重要な論点ですが、年1マークしか出ないので、割り切って軽く流します。

同じ知識でも価格ならミクロ、賃金ならマクロの論点っぽくなる。

| × | →○ | |

| ×a | 引き下げる の要因となる | 不要とする を解消する |

| ×d | 名目賃金 | 価格(あべこべ) |

| 価格や賃金の硬直性に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a SNS を利用したクーポンは、メニュー・コストを引き下げるため、価格の硬直性の要因となる。 ○b 企業が優秀な人材を確保するために効率賃金の水準で賃金を支払うことは、賃金の下方硬直性の要因となる。 ○c 消費者の属性に応じて多様な価格設定を用意することは、メニュー・コストを引き上げるため、価格の硬直性の要因となる。 ×d 名目賃金よりも価格が下方硬直的であることは、実質賃金の下方硬直性の要因となる。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | × | ○ | ||

| ×イ | × | × | ||

| ○ウ | ○ | ○ | ||

| ×エ | ○ | × |

組織内公正の論点ですが、出題意図は不明。

| × | →○ | |

| ×a | 貢献基準 | 平等原則 |

| ×c | 資産を保有 | 成果や業績にどれくらい貢献したか |

| 一般に公正性は、何をもって公正とするかの価値判断が必要とされるため、一義的に決めることは難しいが、公正性の貢献基準によれば、生産活動における各人の貢献の度合いに応じて所得が分配されるとき、公正性が実現する。この貢献基準に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a 貢献基準は、すべての人々が平等に所得を得ることを前提としている。 ○b 貢献基準では、熟練労働者の方が未熟練労働者よりも、賃金水準が高くなる。 ×c 貢献基準では、資産をどのくらい保有しているかが考慮されている。 ○d 貢献基準では、社会的弱者を救済することは難しい。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | × | × | ||

| ×イ | × | ○ | ||

| ×ウ | ○ | × | ||

| ○エ | ○ | ○ |

いずれもテキスト知識ですが、バツマルの言い換えとしては難しいタイプ。

| × | →○ | |

| ×ア | 20歳以上 | 15歳以上 |

| ×イ | 構造的失業 | 非自発的失業 |

| ×ウ | 総供給の不足 | 景気の変動 |

| 失業に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 完全失業率は、完全失業者が20 歳以上の労働力人口に占める割合である。 ×イ 構造的失業は、賃金が伸縮的であれば発生しない。 ×ウ 循環的失業は、総供給の不足によって生じる。 ○エ 摩擦的失業は、労働市場が正常に機能していても発生する。 |

雑学クイズです。×エがややひっかけ。

| × | →○ | |

| ×イ | 含まない | 含む |

| ×ウ | ゼロである | 低下していく |

| ×エ | 新規 | 前月繰越+新規 |

| ×オ | 未成年 | 15歳未満 |

| 雇用・失業の用語に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア アルバイトで生計を維持する大学生は、労働力人口に含まれる。 ×イ 非労働力人口は、専業主婦(夫)を含まない。 ×ウ 有効求人倍率が1 を超えるとき、完全失業率はゼロである。 ×エ 有効求人倍率は、新規求人数を月間有効求職者数で除した値である。 ×オ 労働力人口は、未成年を含まない。 |

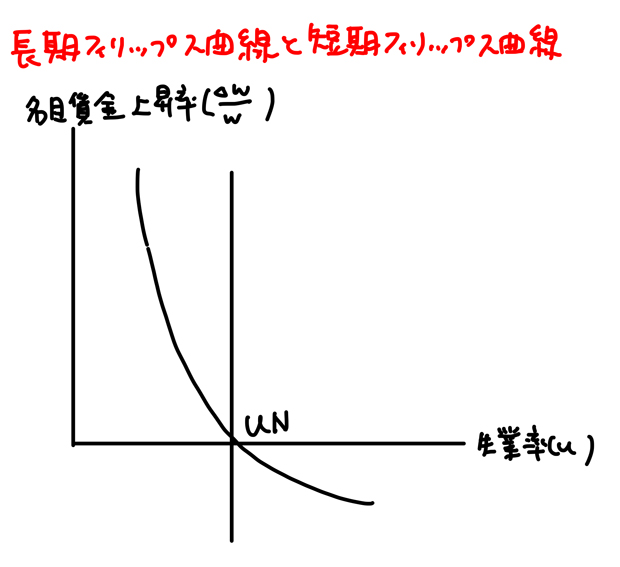

この論点はフィリップス曲線と呼び、失業率に関する深い理解が求められます。今の難易度であれば捨てて良い知識です。

| × | →〇 | |

| ×b | 高くなる | 低くなる |

| ×c | しない | する |

| 自然失業率仮説に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| 〇a 自然失業率は、現実のインフレ率と期待インフレ率が等しいときの失業率である。 ×b 現実の失業率が自然失業率よりも高いとき、現実のインフレ率は期待インフレ率よりも高くなる。 ×c 自然失業率仮説によると、短期的には失業とインフレ率の間にトレード・オフの関係は存在しない。 〇d 自然失業率仮説によると、長期的には失業とインフレ率の間にトレード・オフの関係は存在しない。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | 〇 | × | ||

| 〇イ | 〇 | 〇 | ||

| ×ウ | × | × | ||

| ×エ | × | 〇 |

その他マクロ諸理論

テキスト巻末の「その他マクロ諸理論」から平均2マーク出る。暗記で当たるので覚えます。

消費理論

結論があべこべ。

| × | →○ | |

| ×イウエ | しない | する |

| 消費がどのようにして決まるかを理解することは、経済政策の手段を検討する際にも、また、景気動向を予測する上でも重要である。一般に、消費の決定に所得が影響すると考えられているが、具体的な影響の仕方についてはいくつかの考え方がある。 消費の決定に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 恒常所得仮説では、一時金の支給によって所得が増加しても、消費は増加しない。 ×イ 絶対所得仮説によるケインズ型消費関数では、減税によって可処分所得が増加しても、消費は増加しない。 ×ウ 絶対所得仮説によるケインズ型消費関数では、定期給与のベースアップによって所得が増加しても、消費は増加しない。 ×エ ライフサイクル仮説では、定期昇給によって所得が増加しても、消費は増加しない。 |

慣れてくるとすぐ解ける。下線部以外の記述はテキスト代わりに覚える。

| × | →〇 | |

| ×ab | 恒常所得 | 絶対所得(下線部あべこべ) |

| コロナ禍で落ち込んだ経済を支えるための対策のひとつに、個人や世帯に対する一時金の給付がある。この一時金の経済効果に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a 恒常所得仮説によれば、今期の消費は今期の所得によって決定される。従って、緊急事態宣言の発出によって飲食店の営業を停止しても、一時金の給付によって巣ごもり消費が喚起され、経済全体の消費は増加すると考えられる。 ×b 絶対所得仮説によれば、生涯の所得が生涯の消費を決定する。従って、一時金の給付が将来の増税を予想させるとしても、新しい生活様式への対応を通じて、経済全体の消費は増加すると考えられる。 〇c 低所得者ほど限界消費性向が高い傾向にあるとすれば、一時金の給付対象に所得制限を設けることは、より効果的に消費を支えると考えられる。 〇d 不要不急の財に関する需要の所得弾力性が高い傾向にあるとすれば、一時金の給付が消費を増やす効果は、不要不急の消費ほど大きくなると考えられる。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | × | × | ||

| ×イ | × | × | 〇 | |

| ×ウ | × | 〇 | ||

| ×エ | × | 〇 | 〇 | |

| 〇オ | 〇 | 〇 |

所得増→消費増になるものを選ぶので、〇ア一択です。

| 絶対所得仮説によって所得と消費の関係を述べた記述として、最も適切なものはどれか。 |

| 〇ア 今月は職場で臨時の特別手当が支給されたので、自分へのご褒美として、外食の回数を増やすことにした。 ×イ 将来の年金が不安なので、節約して消費を抑制することにした。 ×ウ 職場の同僚が旅行に行くことに影響を受けて、自分も旅行に行くことにした。 ×エ 新型コロナウイルスの影響で今年の所得は減りそうだが、これまでの消費習慣を変更することは困難なので、これまでどおりの消費を続けることにした。 ×オ 賃上げによって給料が増えることになったが、不景気が当分続きそうなので、消費は増やさないことにした。 |

常にニュースになるデフレ・インフレのメカニズムの話題。テキストレベルです。

| × | →○ | |

| ×b | 名目 | 実質 |

| ×d | インフレ | デフレ |

| 物価上昇の効果に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 名目利子率を一定とした場合、物価の上昇によって実質利子率は低下する。 ×b 名目GDP を不変とした場合、物価の上昇によって実質GDP は増加する。 ○c 物価の上昇は負債額の実質価値を低下させるために、債権者から債務者への所得再分配を引き起こす効果を持つ。 ×d 人々にインフレ期待が浸透すると、買い控えが生じて実際の物価は下落することになる。 |

| a | b | c | d | |

| ○ア | ○ | ○ | ||

| ×イ | ○ | × | ||

| ×ウ | × | ○ | ||

| ×エ | × | × | ||

| ×オ | ○ | × |

投資理論

成長会計を簡単に言うと、GDPの成長を①労働力投入量 ②資本投入量 ③それ以外(全要素生産性)の3つに分ける捉え方。面白いですがスルーで良いです。

| × | →○ | |

| ×b | 労働生産性 | 労働投入量 |

| ×d | 労働投入量 | 全要素投入量 |

| 全要素生産性(TFP)に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 新しい技術の開発は、全要素生産性を上昇させる要因のひとつである。 ×b 経済成長率=(労働分配率×労働生産性の成長率)+(資本分配率×資本投入の成長率)+全要素生産性の成長率、である。 ○c 生産要素の投入量が一定であったとしても、全要素生産性が上昇すると、生産量は増加する。 ×d 全要素生産性は、生産量を労働投入量で除した値である。 |

| a | b | c | d | |

| ×ア | ○ | |||

| ×イ | ○ | × | ○ | |

| ○ウ | ○ | ○ | ||

| ×エ | ○ | ○ | × | |

| ×オ | × | ○ | × |

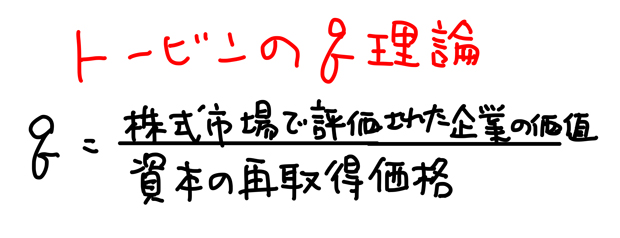

投資をすると景気が良くなり、景気が良くなると投資も増える。多くの学説がその説明を試みますが、一々暗記は不要です。

| × | →○ | |

| ×ア | 投資費用の増加 | 投資の限界効率の上昇 |

| ×イ | 労働投入量の増加 | 金利の低下 |

| ×ウ | 生産量 | 需要 |

| 投資の決定に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア ケインズの投資理論では、利子率の低下、投資費用の増加、投資から見込まれる将来収益の増加に応じて投資支出が増加することになる。 ×イ 新古典派の投資理論では、最適資本量と既存の資本量のギャップを埋めるように投資が行われ、資本のレンタル・コストの上昇や労働投入量の増加に応じて最適資本量も増加することになる。 ×ウ 投資の加速度原理では、生産量が拡大するほどストックとしての投資支出も増加することになる。 ○エ トービンのq 理論では、株式市場における企業の市場価値が上昇するほど、また、資本の再取得価格が下落するほど、投資支出が増加することになる。 |

国際収支・為替

あべこべ。

| × | →○ | |

| ×b | 円安 | 円高 |

| ×c | 円高 | 円安 |

| 為替レートの決定に関する記述として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 金利平価説によると、日本の利子率の上昇は円高の要因になる。 ×b 金利平価説によると、日本の利子率の上昇は円安の要因になる。 ×c 購買力平価説によると、日本の物価の上昇は円高の要因になる。 ○d 購買力平価説によると、日本の物価の上昇は円安の要因になる |

| ×ア aとc ○イ aとd ×ウ bとc ×エ bとd |

| a | b | c | d | |

| ×ア | ○ | × | ||

| ○イ | ○ | ○ | ||

| ×ウ | × | × | ||

| ×エ | × | ○ |

一般常識レベルです。

| 金利平価説による為替レートの決定に関する記述として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| 〇a 将来の為替レートが円高に進むと予想するとき、現在の為替レートも円高に変化する。 ×b 将来の為替レートが円安に進むと予想するとき、現在の為替レートは円高に変化する。 〇c 日本の利子率が低下すると、円の価値は低下し、為替レートは円安に変化する。 ×d 日本の利子率が低下すると、円の価値は上昇し、為替レートは円高に変化する。 |

| a | b | c | d | |

| 〇ア | ○ | ○ | ||

| ×イ | ○ | × | ||

| ×ウ | × | ○ | ||

| ×エ | × | × |

当問は社会常識クイズになっていて、×aは引き下げでなく引き上げ。cdどちらを○にするかで悩みますが、原油価格上昇→日本の輸入超→ドル買い需要なので円安で○cになる。×dはわが国の現状はデフレ&円安ですが、理論上はインフレで円安です。

| × | →○ | |

| ×a | 引き下げ | 引き上げ |

| ×d | 下落 | 上昇 |

| 変動為替レート制の下で円安・ドル高への圧力を強めると想定される要因として、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。 |

| ×a アメリカの連邦準備制度理事会による政策金利の引き下げ ○b アメリカにおける市場予想を上回る雇用者数の増加 ○c 世界的な原油価格の上昇 ×d 日本における消費者物価の持続的な下落 |

統計クイズ

時短モードの易しい「1次」では、マクロを苦手化しないよう、GDPや貨幣市場に関するクイズが問われる。中学社会科レベルの易問です。

GDP

暗記になってしまうので、当問は捨ててOK。

| × | →○ | |

| ×ア | 公的固定資本形成+公的在庫変動 | 政府最終消費支出+公的固定資本形成+公的在庫変動 |

| ×イ | 民間需要+公的需要+財貨・サービスの輸入 | 民間需要+公的需要 |

| ×ウ | 民間住宅+民間企業設備 | 民間住宅+民間企業設備+公的資本形成 |

| 国民経済計算は、総需要をいくつかの項目に区分している。これらの項目を見ることによって、より詳細に総需要の状況を把握することができる。 国民経済計算における総需要に関わる恒等式として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 公的需要=公的固定資本形成+公的在庫変動 ×イ 国内需要=民間需要+公的需要+財貨・サービスの輸入 ×ウ 総固定資本形成=民間住宅+民間企業設備 ○エ 民間需要=民間最終消費支出+民間住宅+民間企業設備+民間在庫変動 |

近年の景気動向として、コロナの影響を訊くクイズ。最初に中国が悪化しました。

| a | b | c | |

| ×ア | イギリス | 中国 | 日本 |

| 〇イ | イギリス | 日本 | 中国 |

| ×ウ | 中国 | イギリス | 日本 |

| ×エ | 中国 | 日本 | イギリス |

| ×オ | 日本 | イギリス | 中国 |

| 下図は、2019 年1 - 3 月期から2020 年7 - 9 月期における日本、アメリカ、中国、イギリスの実質国内総生産(前期比、四半期ベース、季節調整済)の推移を示している。 図中のa~cに該当する国の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

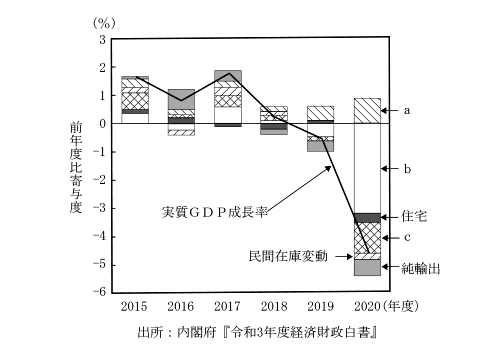

コロナで一番減ったのが個人消費、むしろ増えたのが公需です。

| a | b | c | |

| ○ア | 公需 | 個人消費 | 設備投資 |

| ×イ | 公需 | 設備投資 | 個人消費 |

| ×ウ | 個人消費 | 公需 | 設備投資 |

| ×エ | 個人消費 | 設備投資 | 公需 |

| ×オ | 設備投資 | 個人消費 | 公需 |

| 下図は、2015 年度から2020 年度における日本の実質GDP 成長率と各需要項目の前年度比寄与度(%)を示している。 図中のa~cに該当する項目の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

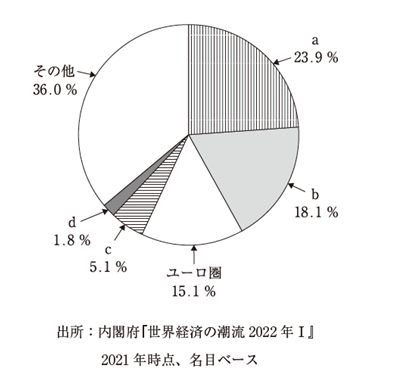

日本のGDPはドイツに抜かれて4位転落。この1行の知識で当たるサービス問題です。

| a | b | c | d | |

| ○ア | アメリカ | 中国 | 日本 | ロシア |

| ×イ | アメリカ | 中国 | ロシア | 日本 |

| ×ウ | アメリカ | 日本 | 中国 | ロシア |

| ×エ | 中国 | アメリカ | 日本 | ロシア |

| ×オ | 中国 | アメリカ | ロシア | 日本 |

| 下図は、各国・地域のGDP(国内総生産)が世界のGDPに占める割合を示したものである。図中のa~dに該当する国の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

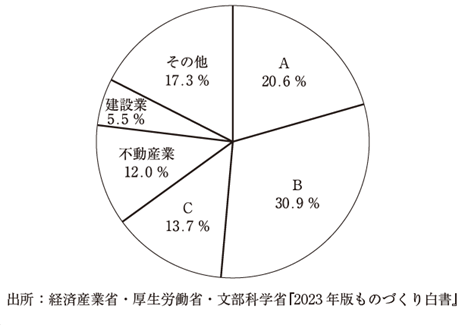

わが国の業種別GDPは、サービス業が1位、製造業が2位です。

| A | B | C | |

| ×ア | 卸売・小売業 | サービス業 | 製造業 |

| ×イ | サービス業 | 卸売・小売業 | 製造業 |

| ×ウ | サービス業 | 製造業 | 卸売・小売業 |

| ×エ | 製造業 | 卸売・小売業 | サービス業 |

| ○オ | 製造業 | サービス業 | 卸売・小売業 |

| 下図は、「2021 年度国民経済計算年次推計」に基づいた、日本の業種別GDP の構成比率を示したものである。図中のA~Cに該当する業種の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| 注 1 .本図で区分される「サービス業」とは、「宿泊・飲食サービス業」、「専門・科学技術、業務支援サービス業」、「公務」、「教育」、「保健衛生・社会事業」、「その他のサービス業」とする。 2 .構成比率は、各業種の付加価値を経済活動別付加価値の合計(547.4 兆円)で割った値である。 |

貨幣需要他

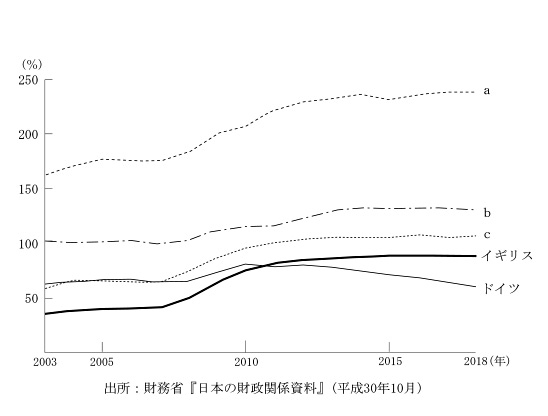

財政破綻が囁かれたイタリアより、日本の債務残高比率は高い。

| 下図は、政府の債務残高(対GDP 比)の国際比較である。 図中のa~cに該当する国の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| a | b | c | |

| ×ア | アメリカ | イタリア | 日本 |

| ×イ | イタリア | 日本 | アメリカ |

| ×ウ | 日本 | アメリカ | イタリア |

| ○エ | 日本 | イタリア | アメリカ |

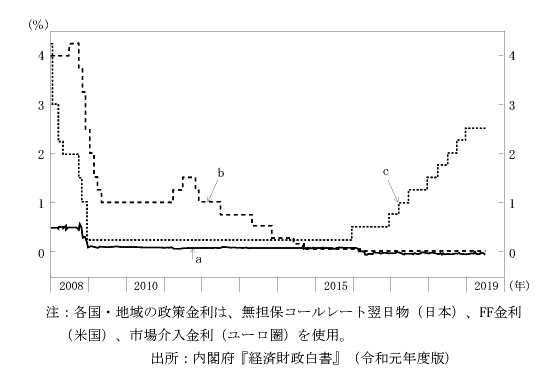

日米欧で日本が一番低金利なのでa=日本に。するとcが欧米どちらかの2択になり、解説は以下のリンクでどうぞ。

| 下図は、日本、米国、ユーロ圏における政策金利の推移を示している。 図中のa~cに該当する国・地域の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| a | b | c | |

| ×ア | 日本 | 米国 | ユーロ圏 |

| ○イ | 日本 | ユーロ圏 | 米国 |

| ×ウ | ユーロ圏 | 日本 | 米国 |

| ×エ | ユーロ圏 | 米国 | 日本 |

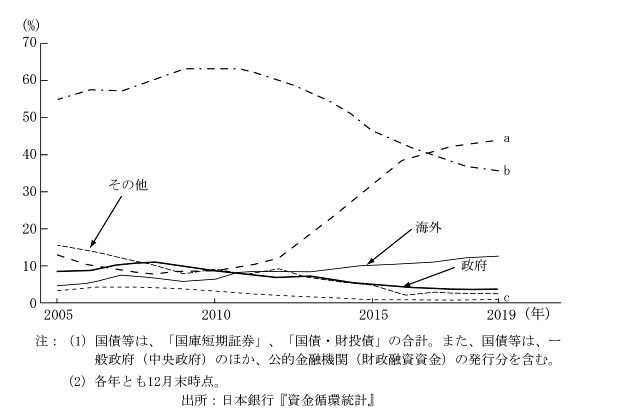

日銀の国債買いオペについての出題。理論でなく、社会常識として訊く所が当試験らしいです。

| 下図は、国債等の保有者別内訳である。 図中のa~cに該当する保有者の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| a | b | c | |

| ×ア | 金融機関(中央銀行を除く) | 個人 | 中央銀行 |

| ×イ | 金融機関(中央銀行を除く) | 中央銀行 | 個人 |

| ×ウ | 個人 | 中央銀行 | 金融機関(中央銀行を除く) |

| 〇エ | 中央銀行 | 金融機関(中央銀行を除く) | 個人 |

| ×オ | 中央銀行 | 個人 | 金融機関(中央銀行を除く) |

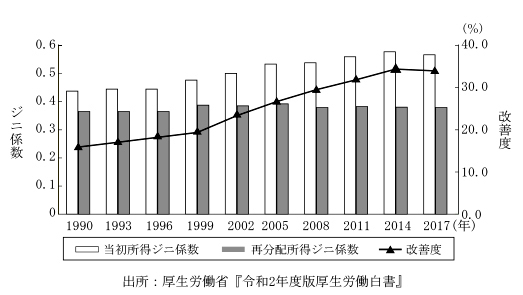

グラフの読み取り自体は難しくないですが、abcの3つ考えさせるので正答率が下がります。

| × | →〇 | |

| ×c | かえって所得格差が拡大 | 所得格差の拡大を抑制 |

| 下図は、1990 年以降の日本について、ジニ係数を使い、所得再分配政策による所得格差の改善状況の推移を示したものである。「当初所得ジニ係数」は当初所得(所得再分配前の所得)のジニ係数、「再分配所得ジニ係数」は再分配所得(所得再分配後の所得)のジニ係数、「改善度」は所得再分配によるジニ係数の改善度(%)である。 この図から分かる日本の所得格差に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| 〇a 1990 年代に比べて、2000 年代以降には、所得再分配前の所得格差が拡大している。 〇b 2010 年代は、それ以前に比べて、所得再分配政策による所得格差の改善度が大きい。 ×c 2010 年代は、所得再分配政策によって、かえって所得格差が拡大している。 |

正答率Aのグラフ問題。そう聞いた瞬間に常識レベルと判断します。

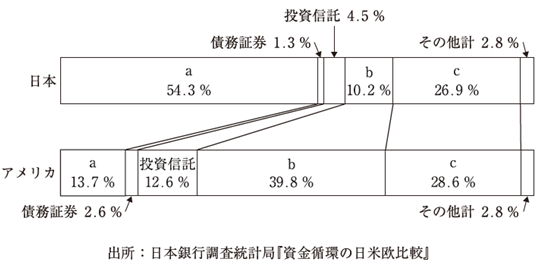

| 下図は、2022年3 月末時点での、日本とアメリカにおける家計の金融資産構成を示したものである。図中のa~cに該当する金融資産項目の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| a | b | c | |

| ×ア | 株式等 | 保険・年金・定型保証 | 現金・預金 |

| ○イ | 現金・預金 | 株式等 | 保険・年金・定型保証 |

| ×ウ | 現金・預金 | 保険・年金・定型保証 | 株式等 |

| ×エ | 保険・年金・定型保証 | 株式等 | 現金・預金 |

| ×オ | 保険・年金・定型保証 | 現金・預金 | 株式等 |

国際収支

中国の貿易相手がEU>日本である知識はマストです。

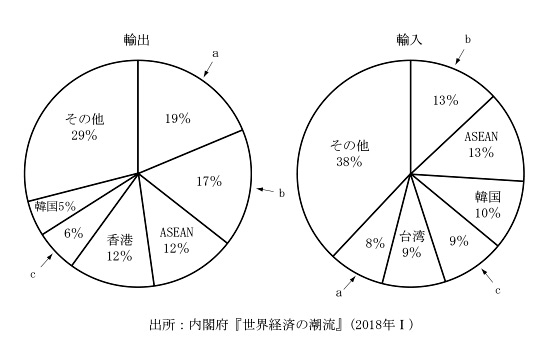

| 国際経済に大きな影響を与える国の1 つとして、中国の経済動向は重要である。下図は、中国の貿易相手国・地域のシェア(2017 年)を示している。 図中のa~cに該当する国・地域の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| a | b | c | |

| ×ア | EU | アメリカ | 日本 |

| ×イ | EU | 日本 | アメリカ |

| ○ウ | アメリカ | EU | 日本 |

| ×エ | アメリカ | 日本 | EU |

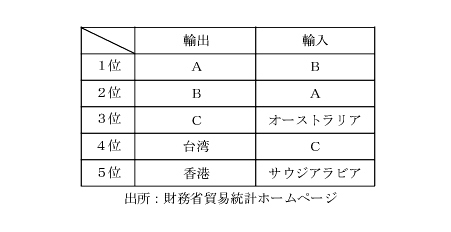

経済規模から韓国をCに。残りABは、中学生でも間違えないサービス問題です。

| 下表は、2019 年における日本の貿易相手国上位5 か国(地域を含む)を示している。 表中の空欄A~Cに入る国の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| A | B | C | |

| ×ア | 中国 | 韓国 | 米国 |

| ×イ | 中国 | 米国 | 韓国 |

| ×ウ | 米国 | 韓国 | 中国 |

| ○エ | 米国 | 中国 | 韓国 |

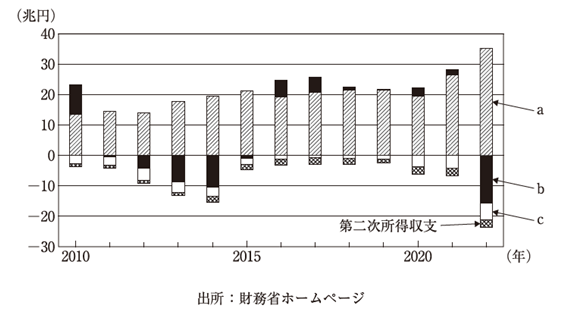

経常収支は、ズバリこちらの解説をどうぞ。なおa第一次所得収支が2022年に大幅増加しているのは、企業の海外子会社の利益増による。

| 下図は、2010年以降の日本の経常収支について、その内訳の推移を示したものである。図中のa~cに該当する収支項目の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| a | b | c | |

| ×ア | サービス収支 | 第一次所得収支 | 貿易収支 |

| ×イ | サービス収支 | 貿易収支 | 第一次所得収支 |

| ×ウ | 第一次所得収支 | サービス収支 | 貿易収支 |

| ○エ | 第一次所得収支 | 貿易収支 | サービス収支 |

| ×オ | 貿易収支 | 第一次所得収支 | サービス収支 |

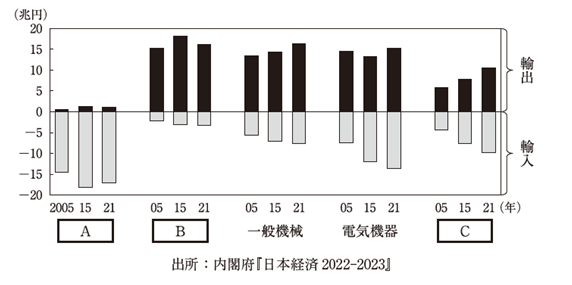

全体を通じ、人並みのビジネスパーソンなら、常識以前で当たるクイズです。Aがどうみても鉱物性燃料(石油)なので、ウエの2択に。

| 下図は、日本の品目別輸出入バランスの動向を示したものである。図中の空欄A~Cに該当する品目の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| A | B | C | |

| ×ア | 化学製品 | 鉱物性燃料 | 輸送用機器 |

| ×イ | 化学製品 | 輸送用機器 | 第一次所得収支 |

| ×ウ | 鉱物性燃料 | 化学製品 | 輸送用機器 |

| ○エ | 鉱物性燃料 | 輸送用機器 | 化学製品 |

| ×オ | 輸送用機器 | 鉱物性燃料 | 化学製品 |

今日のまとめ

前提一つで答が変わる「2次」に、すぐ答を覚えて楽をしようとするから同業D社は8割ショボン。そこで「1次」で楽々500点を超え、「2次」をイージーモードにするのがウチの手口です。