一時代を築いた「勝ち組」は、どうして新時代の技術・競争に出遅れがち?

診断士の重要論点「技術経営」で必ず教わるイノベーションのジレンマ(経営学)。その競争モデルを経済学の視点で説明するとあって、診断士なら見逃せないのが当書です。

あっと驚くあの大企業が苦戦中。と思えば、amazonやFBは競合企業を次々買収し、年々巨大化。

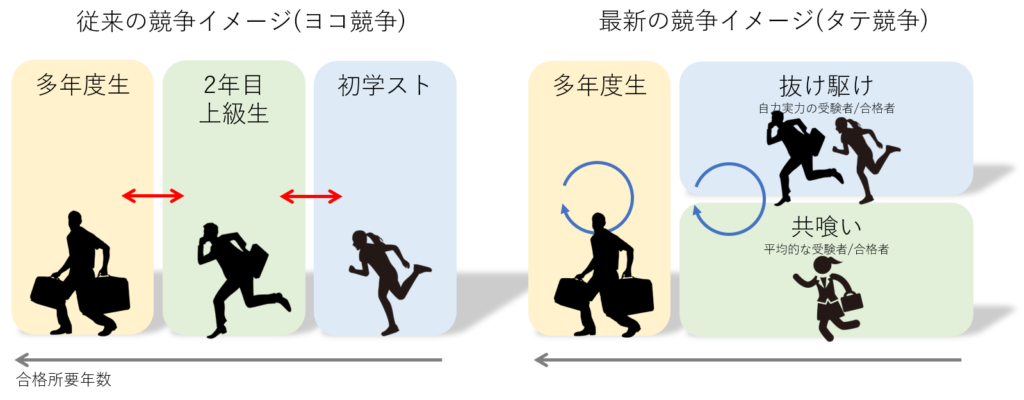

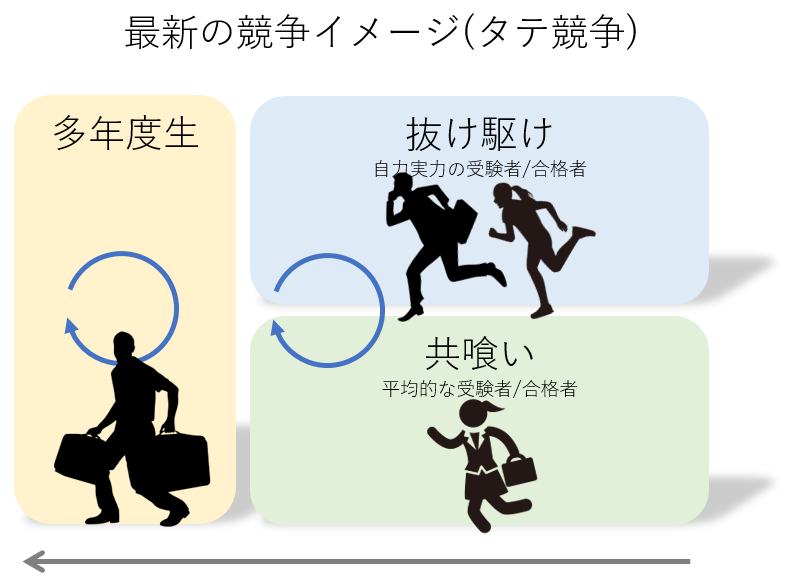

へぇ、当試験の競争は1年でガラリと変わるね? そしてMBA的なミライ・先端志向に進むとの噂が絶えない「2次」筆記。そこでまずこちらに注目です。

TACは新時代の技術・競争に出遅れ?

周囲の競合は、そこでどんな戦略を?

片やTACは、合格者シェア回復に向け何をする?

【2次で抜け駆け】サイトタイトル変更のお知らせ

新:200%「抜け駆け」合格

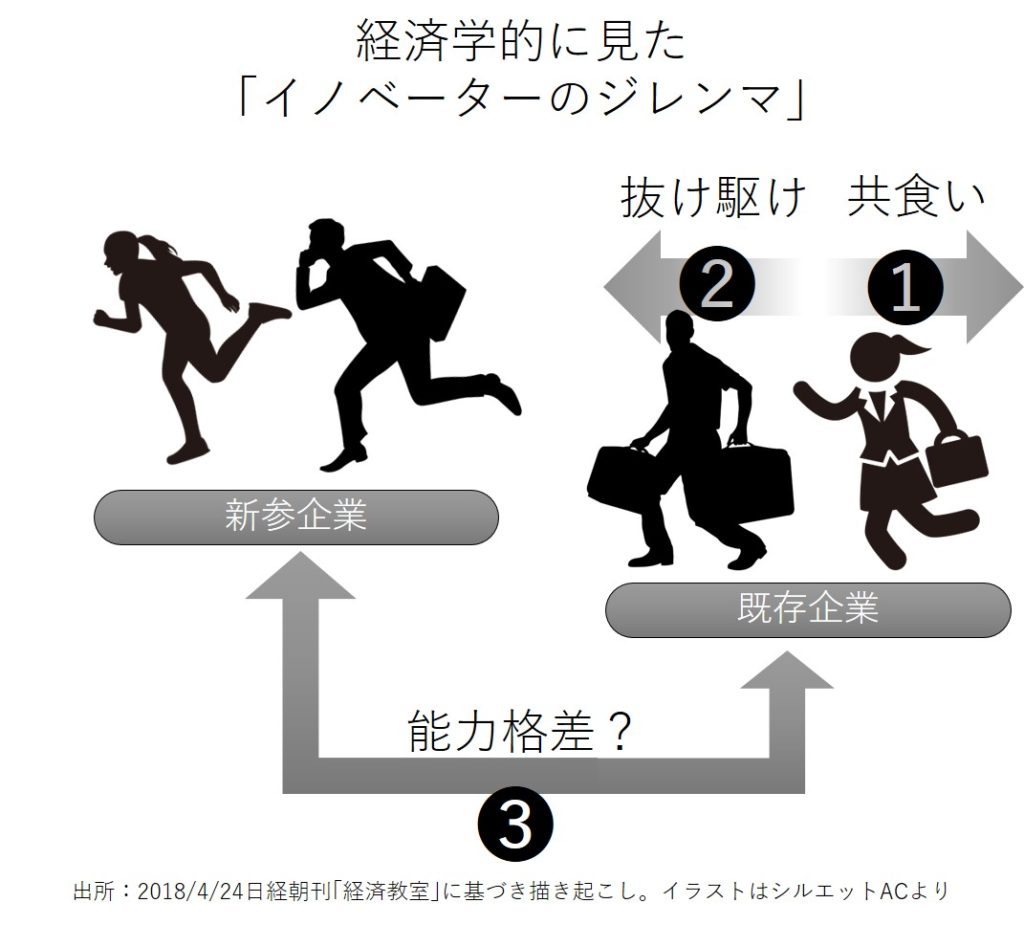

「勝ち組」が出遅れる原因

①共喰い説

自社の新旧技術が共喰いすると、結局大して儲からない。だからいまいちイノベーションのヤル気が出ない。

②抜け駆け説

共喰いと逆に、新技術や新参者を後から買収して独占。すると自分は汗をかかず新規参入も防げてメシウマ。

ここまでは前回紹介した通りですが、次に「受験技術を提供するスクール」の視点で。

| ②抜け駆けしたい理由 | ①共喰いの起きる理由 |

供給の寡占性 |

需要の代替性 |

| 完全競争より寡占、寡占より独占。プレーヤーが少ないゲームの方が自分が儲かる。 であれば少ない工夫を巧みに宣伝し、自分と異なるやり方の新規参入を防ぐ。すると合格率は変わらない。 |

試験の傾向変化や回答技術が日進月歩でも、80分で採用できる解答手順は限られる。 であれば新規技術を追いかけるより、変化しない本質を繰り返し言っておく。すると合格率は変わらない。 |

診断士のスクールも出版社も営利企業。受験指導にはもちろん熱心でも、他者の参入を防ぐ方が大事です。

| 抜け駆け策(1) | 抜け駆け策(2) |

| 受験校は毎年競う様に「2次」模範解答を発表。もちろん来年向けの宣伝ですが、周囲の答案を自校の解答スタイルに似せるほど、自校の生徒が合格しやすいため。 | 「2次」採点基準は出題者の後出しで、H29にガラリと変化。それでも「当たりもしない採点基準」が出版物に掲載されるのは、やめてしまうと他に参入されるため。 |

へぇ、さすがは「経済学」。こんな奇説が当たっているとは思わないけど、

これは耳よりな話を聞いた気もします。

今日のまとめ

| A:当試験のイノベーションは、受験校でなく受験者が起こすものだから。 |

つまり「5人に1人か2人が受かれば良い受験校」⇔「自分が受からなければ無意味な受験者」では、試験のイノベーション、抜け駆けに対する「意気込み」が違います。

そして出会い頭の「たまスト」と、1年鍛える「2年目上級生」では「2次」に賭ける意気込みが違う。たまたま受かった奴らの合格自慢はもう御免。「2次では上級生に教わる」ための、タイトル変更です。

■■ここからテンプレ■■