診断士=猫でも2割で受かるとされる理由。それは特定のやり方に偏らない作問採点の配慮が行われ、より多様な方が思い思いの進め方で試験合格まで進むため。

職場で苦手な人がいなくなる?

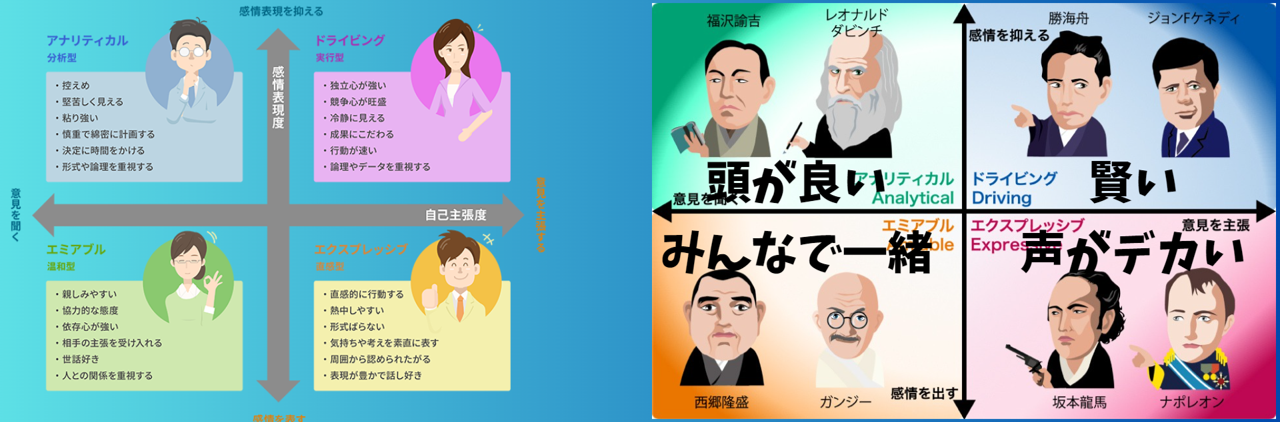

「1次」組織論未出題のソーシャルスタイル理論は、ビジネス上知っておくとトクする知識。

一般に診断士受験者が勤める大企業系ホワイトカラー職種では、上司部下・先輩後輩のタテ関係が強くなりがち。そこで4つのソーシャルスタイルに応じ、診断士試験をさっさとパスして序列を抜けるのは、良い着眼です。

| アナリティカル (頭が良い) | エミアブル (みんなで一緒) | エクスプレッシブ (声がデカい) | ドライバー (賢い) |

|---|---|---|---|

| アナリティカルは、論理的で詳細な分析を重視するタイプです。データや事実に基づいて慎重に判断し、正確さを求めます。 | エミアブルは、協力的で調和を重視するタイプです。他人の感情や意見に対して敏感で、支援的な態度を取ります。 | エクスプレッシブは、創造的で情熱的なタイプです。コミュニケーション能力が高く、他人に影響を与えることが得意です。 | ドライバーは、行動力があり、目標達成に向けて迅速に行動するリーダータイプです。結果を重視し、効率的に物事を進める能力があります。 |

| データ重視: データや事実を集め、詳細な分析を行います。 慎重な意思決定: リスクを避け、慎重に判断を下します。 体系的アプローチ: 問題解決には体系的な方法を用い、計画的に進めます。 | 共感力: 他人の気持ちに共感し、サポートします。 チーム志向: 個人の目標よりもチーム全体の成功を重視します。 柔軟性: 他人の意見を受け入れ、柔軟に対応します。 | 積極的な表現: 自分の意見や感情を積極的に表現します。 社交的: 人との交流を楽しみ、ネットワークを広げます。 アイデア豊富: 新しいアイデアやインスピレーションを提供し、クリエイティブな解決策を提案します。 | 迅速な意思決定: 情報を素早く分析し、すぐに決断を下します。 高い目標志向: 具体的で挑戦的な目標を設定し、それを達成するために努力します。 指示型のリーダーシップ: 明確な指示を出し、チームをリードします。 |

誰でも猫でも2割で受かる診断士試験には、それぞれのタイプに適したアプローチがある。

| △アナリティカル (頭が良い) | ○エミアブル (みんなで一緒) | △エクスプレッシブ (声がデカい) | ○ドライバー (賢い) |

|---|---|---|---|

| アナリティカルは論理的で詳細な分析が得意です。この特性を活かして、体系的に知識を整理し、深く理解する学習が適しています。 | エミアブルは協力的で調和を重視します。この特性を活かして、サポートを受けながら一緒に学ぶことで効果的に学習を進めます。 | エクスプレッシブは創造的でコミュニケーション能力が高いです。この特性を活かして、インタラクティブな学習法を取り入れると効果的です。 | ドライバーは目標志向で行動力があり、効率的に物事を進めるのが得意です。この特性を活かして、計画的かつ迅速に学習を進めることが重要です。 |

| 体系的な学習: 試験範囲をセクションごとに分け、それぞれのセクションを深く理解するようにします。例えば、試験科目ごとにノートを作成し、重要なポイントをまとめます。 データ分析: 過去問の出題傾向を分析し、頻出テーマに重点を置いて学習します。エクセルなどを使って、出題傾向をグラフ化すると効果的です。 リソース活用: 信頼できる参考書や専門家のアドバイスを活用して、正確な知識を得ます。例えば、複数の参考書を比較し、自分に合った最適なものを選びます。 | ペア学習: 勉強仲間とペアを組み、お互いに進捗を確認し合います。例えば、毎週の目標を共有し、進捗を報告し合うミーティングを設定します。 サポート環境: 学習に集中できる環境を整え、家族や友人からのサポートを受けます。例えば、勉強時間中は家族に協力を依頼し、静かな環境を確保します。 リラックス法: ストレスを軽減するためのリラックス法を取り入れます。例えば、ヨガや瞑想などを学習の合間に取り入れることで、心身のバランスを保ちます。 | グループ学習: 他の受験者とグループを作り、ディスカッションや意見交換を通じて理解を深めます。例えば、週に1回オンラインや対面で勉強会を開催します。 プレゼンテーション: 自分の学んだ内容を他人に説明することで理解を深めます。例えば、試験範囲の一部をテーマにしてプレゼン資料を作り、他の受験者に発表します。 フィードバック活用: 他の受験者や指導者からのフィードバックを積極的に取り入れて、自分の弱点を補強します。例えば、模擬試験後のフィードバックセッションを設定します。 | 目標設定: 試験日までの逆算で学習計画を立て、毎週・毎日の目標を設定します。具体的には、月ごと、週ごとに何を学習するかを明確にします。 タイムマネジメント: 時間を区切って学習し、休憩を取りながら集中力を維持します。例えば、ポモドーロ・テクニックを利用して25分間学習し、5分間休憩を取るといった方法です。 実践的な演習: 模擬試験や過去問を繰り返し解くことで、実際の試験形式に慣れます。時間を測って解くことで、本番のペース配分も習得します。 |

【2次開幕準備⑨】ロジカル×クールに仕事をドライブ / ソーシャルスタイル診断

持って生まれた性格はそう簡単に直せない。そこで自分にあったアプローチの採用を検討しますが、【性格に偏りのある】アナリティカル(頭が良い)+エクスプレッシブ(単に声がデカい)は避けるべきです。

修正① アナリティカル+コミュ強→賢い

そうですね。診断士試験では専門領域を突き詰める「頭の良さ」より、難しいことをわかりやすく簡単に周囲に伝える「賢さ」が評価されます。以下の工夫をしてはいかがでしょうか。

効果的なコミュニケーションは、賢いと評価されるための基本です。相手に対して明確かつ論理的に意見を伝え、また相手の意見を適切に理解する能力が求められます。これにより、信頼を築き、周囲から「賢い」と見られるようになります。

実行すべき施策

- 明確なメッセージ: 話す前にポイントを整理し、簡潔でわかりやすい言葉を選びましょう。

- アクティブリスニング: 相手の話をよく聞き、適切なタイミングで質問や確認を行いましょう。これにより、相手は自分の意見が尊重されていると感じます。

- フィードバックの提供: 相手の意見に対して具体的なフィードバックを提供し、建設的な対話を促進します。

賢いと評価されるためには、複雑な問題を迅速かつ効果的に解決する能力が重要です。これは論理的思考とクリエイティブなアイデアの両方が求められます。問題に直面した際に冷静に対応し、最適な解決策を見つけ出すことで、周囲からの評価が高まります。

実行すべき施策

- 問題の本質を見極める: 問題の原因を分析し、本質を見極めるための質問を積極的に行いましょう。

- 代替案の検討: 複数の解決策を考え、それぞれのメリットとデメリットを比較します。これにより、最良の選択肢を見つけることができます。

- 迅速な実行と評価: 解決策を迅速に実行し、その効果を継続的に評価します。必要に応じて柔軟に調整を行いましょう。

良好な人間関係を築くことは、周囲から賢いと見なされるために不可欠です。信頼と尊敬を得ることで、他者からの評価が高まり、協力的な環境を作り出すことができます。

実行すべき施策

- 共感力の発揮: 他人の気持ちや意見に対して共感を示し、相手の立場に立って考えることを習慣化します。

- 一貫した行動: 約束を守り、言動に一貫性を持たせることで信頼を築きます。これは、長期的な関係構築に非常に重要です。

- 積極的なサポート: 他者が困っているときや助けが必要なときに積極的にサポートする姿勢を見せることで、周囲からの信頼と評価が高まります。

修正② エクスプレッシブ+正しい知識→賢い

そうですね。声がデカいだけのエクスプレッシブなノウハウが手を変え品を変え狙い撃たれるのは、試験委員に「このやり方は賢くない」と疑われている可能性が高い。そこで直観でなく論理的に判断するクセをつけます。

エクスプレッシブなスタイルからドライバー型に移行するためには、迅速かつ確実な意思決定能力が必要です。エクスプレッシブなスタイルは、創造的で人との交流に優れていますが、意思決定の迅速さや確実さが欠けることがあります。このギャップを埋めることが重要です。

実行すべき施策

- 情報収集と分析: 必要な情報を迅速に収集し、論理的に分析する習慣を身につけましょう。具体的には、データを用いた判断や根拠に基づいた意思決定を意識します。

- 決断力の向上: 意思決定の場面では、速やかに判断し、結果を恐れずに行動に移すことを練習します。例えば、少ない情報でも自信を持って決断するトレーニングを行います。

- 結果の評価: 自分の意思決定がどのような結果を生んだかを振り返り、次の意思決定に活かすプロセスを取り入れます。

エクスプレッシブなスタイルは、楽しさやインスピレーションを重視しますが、ドライバー型のリーダーシップでは、具体的な目標設定とその達成にフォーカスすることが求められます。目標志向の姿勢を持つことで、より賢く見られるようになります。

実行すべき施策

- SMARTな目標設定: 具体的、測定可能、達成可能、関連性があり、期限がある(SMART)目標を設定します。例えば、プロジェクトの進行において具体的なマイルストーンを設定します。

- 進捗管理: 設定した目標に対して定期的に進捗を確認し、必要な調整を行います。タスク管理ツールや進捗会議を活用して、目標に向かって計画的に進めます。

- フィードバックの活用: 目標達成に向けての進捗や成果に対してフィードバックを受け入れ、改善点を見つけて次に活かすようにします。

エクスプレッシブなスタイルは創造性に優れていますが、ドライバー型になるためには、論理的思考と問題解決能力を強化することが重要です。これにより、賢いと評価されるようになります。

実行すべき施策

- 論理的思考の訓練: 論理的思考を強化するために、問題解決のフレームワーク(例:PDCAサイクルや5W1H)を活用して考える習慣を身につけます。これにより、問題を体系的に分析し、解決策を見つけやすくなります。

- ケーススタディの活用: 過去の成功事例や失敗事例を分析し、そこから学ぶことで問題解決能力を高めます。定期的にケーススタディを行い、実際の業務に応用します。

- 批判的思考の実践: 自分の考えや意見に対して批判的に考え、異なる視点から再評価する習慣をつけます。例えば、ディベートや意見交換の場を積極的に利用して、多角的な視点を養います。

最後の2択:試験と世間をうまくやるには「賢い」or「みんなで一緒」

そうですね。「2次」の作問採点難化を今のペースで続けていくと、「頭が良い」「声がデカい」タイプの排除が進み、その2つしか残らなくなる。さらに上位は20%いれば足りるので、「賢い」=上位20%、「みんなで一緒」=その他80%に収斂していくでしょう。

中小企業診断士試験の採点が難化し、特に「2次」試験では、単に頭が良いだけ、あるいは声が大きいだけでは合格が難しくなるということです。試験では、読み書き国語力や計数管理力など、総合的なバランスを求められるため、偏りのある受験者は評価が低くなります。

実行すべき施策

- 総合力の強化: 「頭が良い」タイプは論理的思考を活かしながら、コミュニケーションスキルや実務的な判断力を強化します。「声がデカい」タイプは、自己表現力を維持しつつ、論理性や計数管理力を磨きます。

- 模擬試験の活用: 自分の弱点を見つけるために、模擬試験を多く受け、フィードバックを受け取ります。これにより、偏ったスキルセットを補完する学習を行います。

- 多面的な学習: 理論と実践の両方をバランスよく学ぶことで、試験の求める総合力を身につけます。例えば、ケーススタディやグループディスカッションを取り入れます。

試験に確実に合格するためには、上位20%に位置する「賢さ」を持つことが理想的です。この層は、バランスの取れた知識とスキルを持ち、試験の要求を満たすため、合格率が高いです。

実行すべき施策

- 計画的学習: 長期的な学習計画を立て、各科目に均等な時間を割り振ります。例えば、1年間の学習スケジュールを作成し、毎月の目標を設定します。

- フィードバックの活用: 自分のパフォーマンスを定期的に評価し、改善点を明確にします。例えば、専門家や合格者のアドバイスを受けて、学習方法を改善します。

- 実務経験の積み重ね: 理論だけでなく、実務経験を積むことで、実際のビジネスシーンでの応用力を高めます。例えば、インターンシップやプロジェクトに参加し、実務的なスキルを磨きます。

「賢さ」の層に入ることが難しい場合は、「みんなで一緒」に位置することで、2割の合格確率を狙う方法もあります。この層は、全体的にバランスの取れた学習を心がけ、一定の確率で合格を目指します。

実行すべき施策

- 協力的な学習環境の活用: 学習グループを作り、互いに助け合いながら学習を進めます。例えば、定期的に勉強会を開き、知識を共有します。

- 幅広い学習: 各科目を均等に学び、どの分野でも一定のパフォーマンスを発揮できるようにします。例えば、1日の学習時間を複数の科目に分けてバランスよく勉強します。

- ストレス管理: 試験勉強のストレスを管理し、メンタルを保つためのリラックス法を取り入れます。例えば、適度な運動や趣味の時間を確保し、心身の健康を保ちます。

今日のまとめ

たかが100字×5問のペーパー試験と舐めプをすると、そのアプローチ次第で足を掬われ泥沼ループにハマる試験。なお「1次」500点をクールに超えて賢くなると、「みんなで一緒」タイプが叫ぶウンコノウハウを全面的にカットできて便利です。