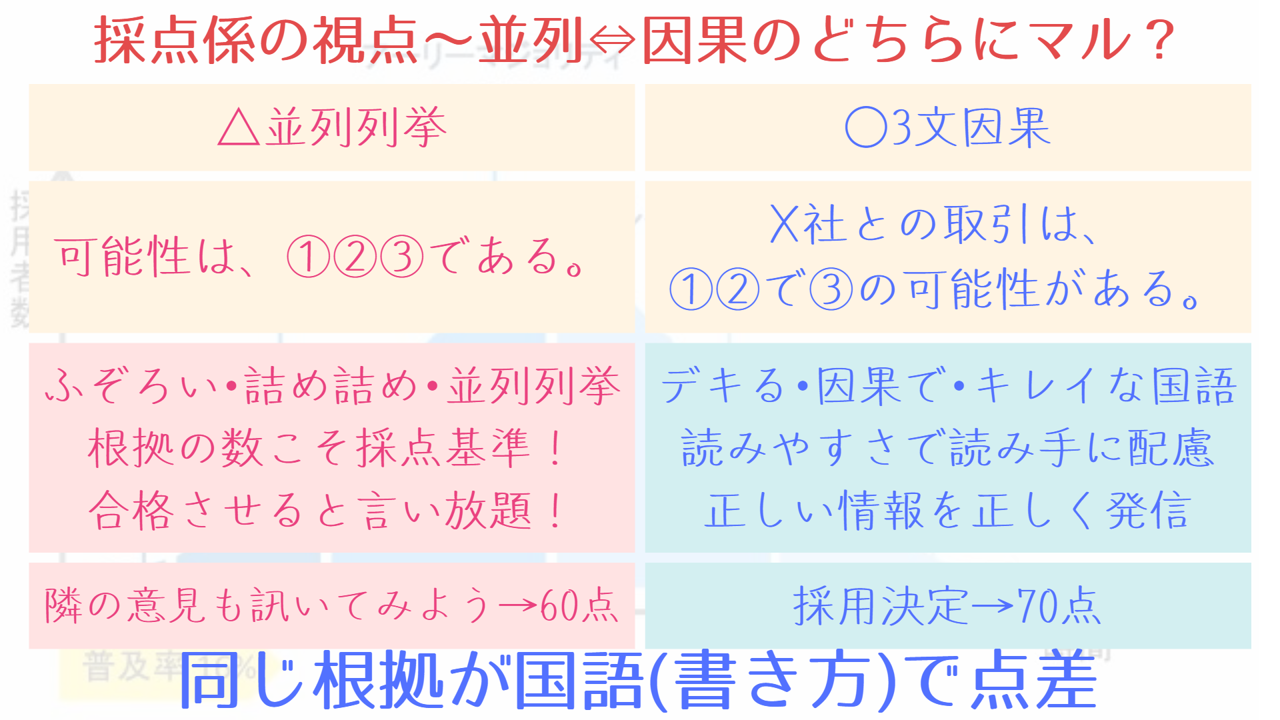

積年のお受験ベテの詰め詰め答案は、行間から異臭がするのですぐ分かる。まずそこを回避するのが、全員の答が揃う構文チートです。

そこで日本人の誰もが認めるキレイな国語といえば、その元祖が枕草子。まずその歴史を学びます。

”「和歌の上の句が送られてきたから続きを作って送ったんだけど、評判が心配だったのー。そしたら、大絶賛されちゃった!」 枕草子にはこんな内容がまあまあ多いので、読んでいると少々イライラします。(中略)同時代のもうひとりの天才女流作家の紫式部は「清少納言の自慢、うざいわ~」と日記に残しています。”

出典:Youー学舎日記

現代的にはうざキャラな枕草子(1001年頃)の先端的なキレイな国語が、1,000年の時を超えて語り継がれる。当試験でも、キレイな国語が採用されて語り継がれます。

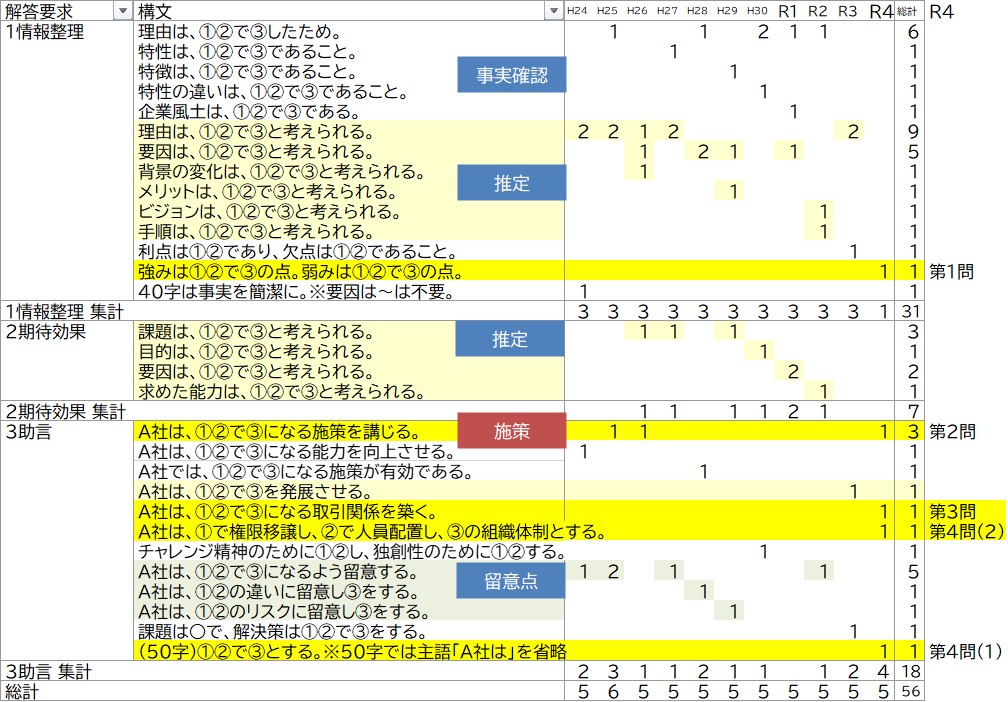

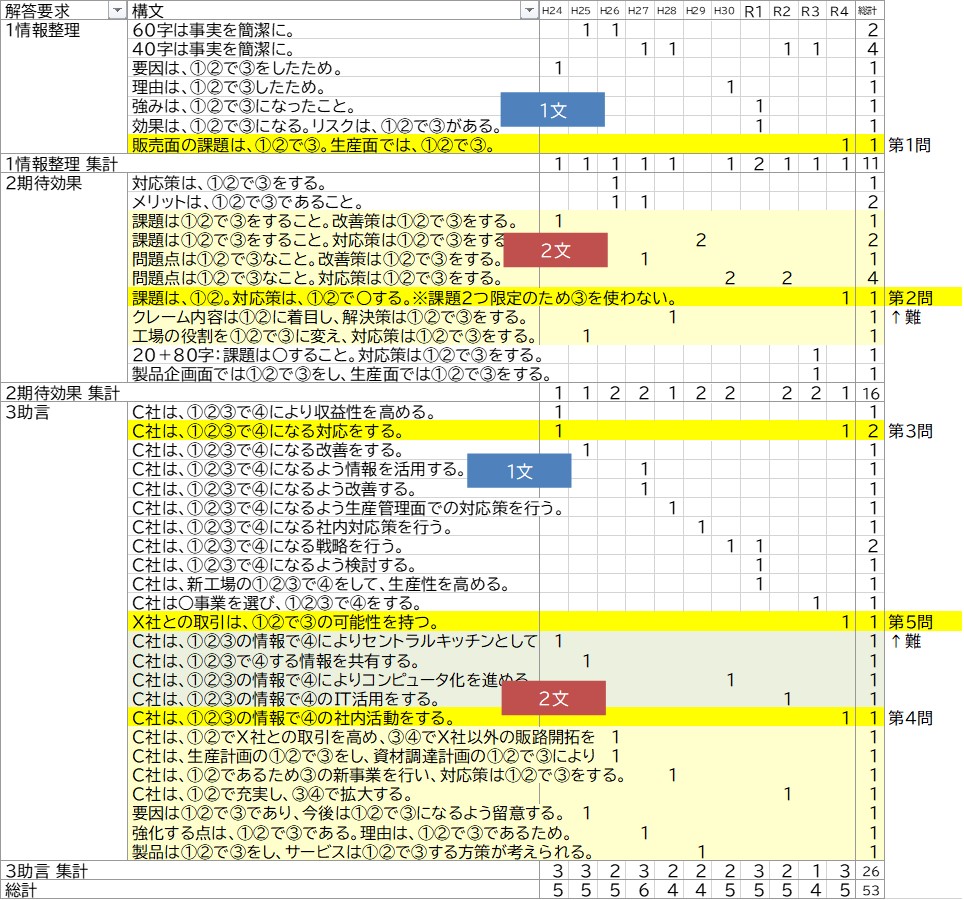

では採用されて語り継がれる方の答案はどう書くべきだったか。事例Ⅰ・Ⅲの実際を振り返ります。

そして缶詰で機嫌が良くない採点係は、同じ根拠を使っても詰めたり読みにくいと加点を避けます。

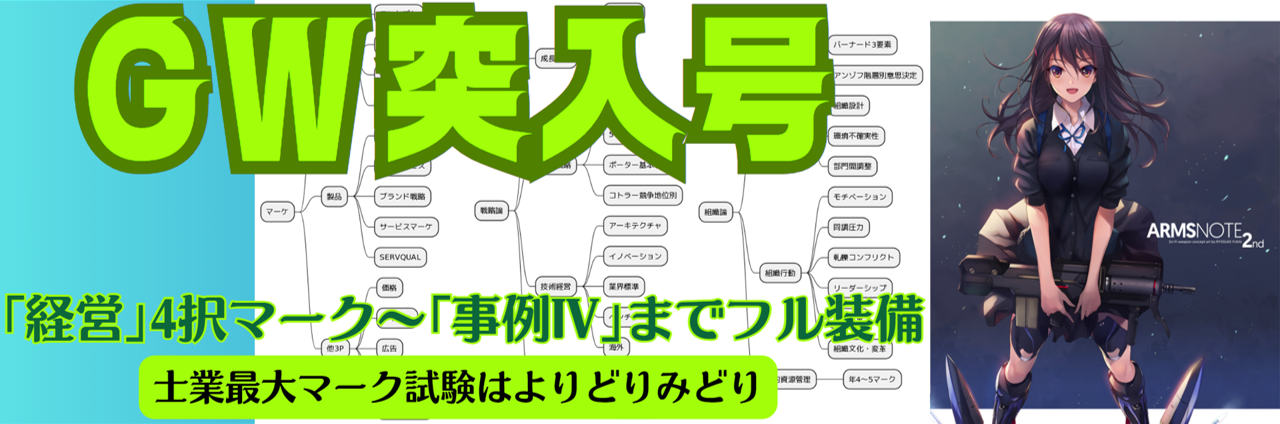

事例Ⅰ:助言4つに慌てず、A社は①②で③の定番構文

事例Ⅲ:課題は答がブレやすく、そこで構文利用でブレを抑制

今日のまとめ

答案の書き方が一つに揃うと採点しやすく合格数も爆増へ。並列列挙のお猿さんとの差別化まで進み、全人類がハッピーです。