スラムダンクの流れを汲む、ジャンプのスポーツ漫画の基本(アーキテクチャ)とは、ライバル校のキャラの描写も手を抜かない。そして【推し要素】のイノベを経て→人気の業界標準を確立します。

試合が1話で全く進まない点こそスラムダンクと共通ですが、推し要素で支持を集める点がイノベ級でした。

主人公である烏野高校の日向翔陽や影山飛雄は、バレーボールに対する熱意と努力を惜しまず示します。彼らの情熱的な姿勢や挑戦する姿勢は、読者や視聴者に共感を呼び起こし、彼に対する好感を高めます。その努力や成長過程に感情移入しやすく、彼らの姿に共感する人が多いでしょう。

日向翔陽や影山飛雄は、完璧な存在ではなく、失敗や葛藤も経験します。そのような人間味あふれる一面が、彼を親しみやすく、共感を得やすくしています。読者や視聴者は、彼の弱さや欠点にも共感し、彼らの成長や克服に期待を寄せることができます。

日向や影山は単独で活躍するだけでなく、チームメンバーとの協力やチームワークを重視します。彼らの周りのキャラクターたちとの絆や連携が物語の魅力の一つであり、そのチームワークによって物語が成り立っています。彼らの他者への思いやりや協力的な姿勢は、読者や視聴者に共感を呼び起こし、好感される要因となっています。

【過去問RTA 経営⑥】技術経営31マーク / アーキ×イノベで業界標準

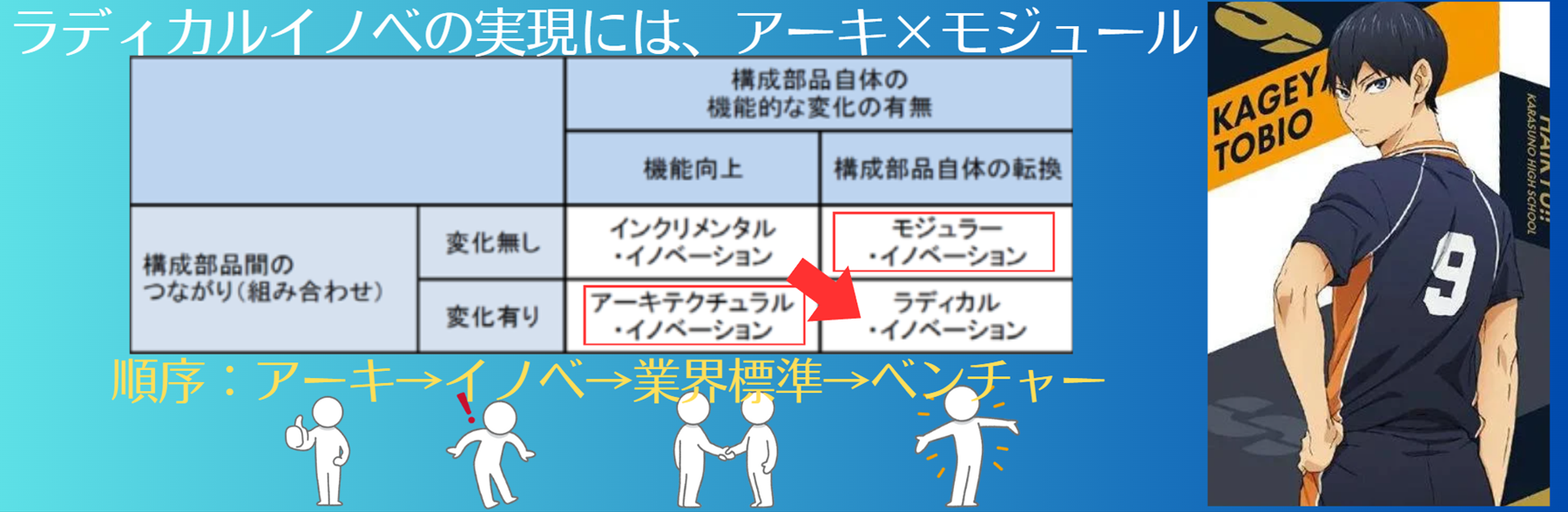

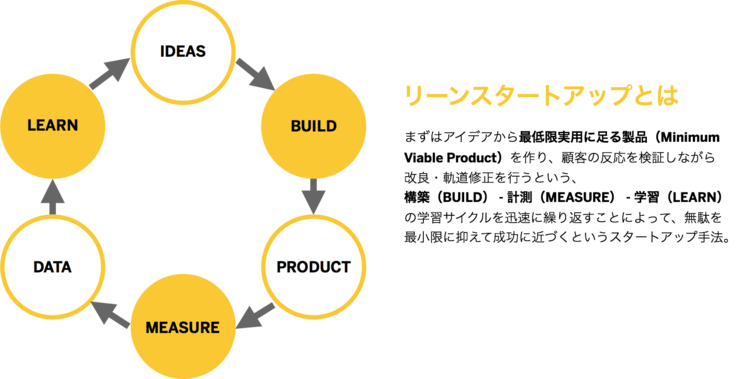

今日の技術経営では、アーキ→イノベ→業界標準→ベンチャーへの進捗を、1論点5マークの過去問に学ぶ。そのイノベの詳細手順が以下の通りな。

過去問の1問1問にムキになる同業D社のモジュール主義ではイマドキそう結果が出ない。そこでその組み合わせ・並び替えを工夫するアーキテクチュラルに注目します。

アーキ→イノベ→業界標準→ベンチャーの一筆書きに並べてセットで覚える。このアーキテクチャの応用で、「事例Ⅰ・Ⅲ」の突然変異時もスラスラ知識が浮かびます。

アーキテクチャ

近年「事例Ⅲ」出題が続き注目の商品設計。「1次」でいえばここの技術経営+生産管理で学びます。

知識でなく国語的に当てはめて解く設問。まずは【D】=コンカレント・エンジニアリング。するとウエの2択になるので、国語的に○エ一択に。

| A | B | C | D | |

| ×ア | コンカレント・エンジニアリング | 重量級プロダクト・マネジャー | プラットフォーム、・マネジャー | ステージ・ゲート |

| ×イ | コンカレント・エンジニアリング | プラットフォーム、・マネジャー | ステージ・ゲート | 重量級プロダクト・マネジャー |

| ×ウ | 重量級プロダクト・マネジャー | ステージ・ゲート | プラットフォーム、・マネジャー | コンカレント・エンジニアリング |

| ○エ | ステージ・ゲート | 重量級プロダクト・マネジャー | プラットフォーム、・マネジャー | コンカレント・エンジニアリング |

| ×オ | ステージ・ゲート | プラットフォーム、・マネジャー | コンカレント・エンジニアリング | 重量級プロダクト・マネジャー |

| 次の文章の空欄A~Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ⑴ 現代の企業は、商品ライフサイクルの短縮化によって、多様な商品を低コストで連続的に開発することが求められている。商品開発に関する市場や技術の不確実性を低くするためには、開発の初期段階での活動によって多くの曖昧な情報を精査して、アイデアを徐々に絞り込む【A 】を実施することが効果的である。 ⑵ 商品開発戦略では、個々の商品開発におけるコスト削減やリードタイムの短縮が求められ、商品ライン間の技術的な共通化を戦略的かつシステマティックに実行し、複数の商品開発プロジェクトを統合的に取り扱う戦略とマネジメントが重要となる。その戦略やマネジメントでは、さまざまな技術や部品の担当部門を横断的に組織化したプロジェクト・チームを先導する【B】 を設けることは必ずしも有効ではなく、複数の商品開発プロジェクトを統括して管理する【C 】の設置が効果的である。 ⑶ 技術開発や商品開発のプロセスにおいて、開発期間短縮と開発効率の向上および品質向上を同時に実現するという目標の達成には、各機能部門が業務を終了してから次の機能部門へ引き渡すのではなく、各機能業務を並行させて商品開発を進める【D 】が必要である。 |

×アはフリーミアム。無料のオンラインゲームにアツくなると、ガチャで大量課金されます。

| × | →○ | |

| ×ア | ことは不可能になる | 機会が増加する |

| ×イ | 幅広いユーザーが ではない | 特定のユーザーが長期間 である |

| ×ウ | 困難 | 可能 |

| ×エ | 希釈化され 低下 | 高まり 上昇 |

| ソフトウェアやコンテンツなどの情報財には、独自の特性があるとされる。その特性やそこから派生する状況として、どのようなことが想定できるか。最も適切なものを選べ。 |

| ×ア インターネットの普及によって情報財の流通コストは低下しているために、情報財をその一部でも無償で提供すると、広告収入以外で収入を獲得することは不可能になる。 ×イ 情報財では、幅広いユーザーが利用するという特性から、スイッチングコストを生み出して顧客を囲い込む方策は、例外的な状況を除いて有効ではない。 ×ウ 情報財では、複製にかかるコストが相対的に低いという特性から、個々の顧客が持つ価値に応じて価格差別を行うことは困難である。 ×エ 情報財において、ネットワーク外部性が大きい状況では、顧客数が増えるほど、その情報財の価値は顧客間で希釈化され、個々の顧客が獲得する効用は低下する。 ○オ 制作・開発には多額のコストがかかるが、複製にかかるコストは低いという特性を持った情報財では、コモディティ化によって製品市場で激しい価格競争が生じると、複製にかかるコストの近傍まで製品価格が下落して、制作・開発にかかったコストが回収できなくなる可能性がある。 |

インテグラル⇔モジュラーは、参入が容易か否かで見分けます。

| a | b | c | d | |

| ×ア | インテグラル型 | インテグラル型 | インテグラル型 | モジュラー型 |

| ○イ | インテグラル型 | インテグラル型 | モジュラー型 | インテグラル型 |

| ×ウ | モジュラー型 | インテグラル型 | モジュラー型 | モジュラー型 |

| ×エ | モジュラー型 | モジュラー型 | インテグラル型 | インテグラル型 |

| ×オ | モジュラー型 | モジュラー型 | モジュラー型 | インテグラル型 |

| 製品アーキテクチャは、製品を構成する個々の部品や要素の間のつなぎ方や製品としてのまとめ方であり、部品(要素)間の相互依存性の程度によって、インテグラル型とモジュラー型の2 つに分類される。 「a 乗用車」、「b 大型旅客機」、「c デスクトップパソコン」、「d 業務用複合機(コピー機)」の4 つの領域において、現在の市場で主に取引されている製品を想定した場合、それぞれインテグラル型、モジュラー型のいずれに該当するか。下記の解答群から、最も適切なものの組み合わせを選べ。 |

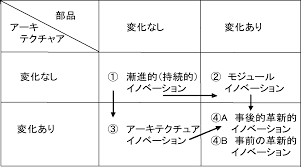

アーキテクチャ・イノベは、R4第9問クリステンセン「イノベーション・ジレンマ」の後に補足されました。部品のつなぎ方を変えるのがアーキテクチャ・イノベ、部品そのものを変えるのがモジュール・イノベです。

| × | →○ | |

| ×ア | アーキテクチャ・イノベーション | モジュール・イノベーション |

| ×イ | インクリメンタル・イノベーション | ラディカル・イノベーション |

| ×エ | 安定化 困難 | 不安定化 加速 |

| ×オ | 重要になる | 無効にする |

| イノベーションは企業の知識や競争の在り方に影響をもたらす。R. ヘンダーソンとK. クラークが提唱するイノベーションの類型に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア アーキテクチャ・イノベーションは、製品やシステムを構成するコンポーネントについての深い技術的知識を生み出す。 ×イ インクリメンタル・イノベーションは、当該分野で実績のある大企業の競争力を破壊し、新規参入企業の競争力を強化する。 ○ウ 当該分野で実績のある企業が、特定のイノベーションをアーキテクチャ・イノベーションだと認識するには、ラディカル・イノベーションと比較して長い時間がかかる。 ×エ ラディカル・イノベーションは、アーキテクチャの安定化をもたらし、新興企業の市場参入を困難にする。 ×オ ラディカル・イノベーションは、既存のコンポーネントに関する知識や技術、経験が重要になるため、アーキテクチャ・イノベーションと比較して、他社の模倣や追従が困難になる。 |

イノベーション

業界アーキの理解を終えたら。モジュール(部品)⇔アーキ(組み合わせ)のどちらかで、イノベを仕掛けます。

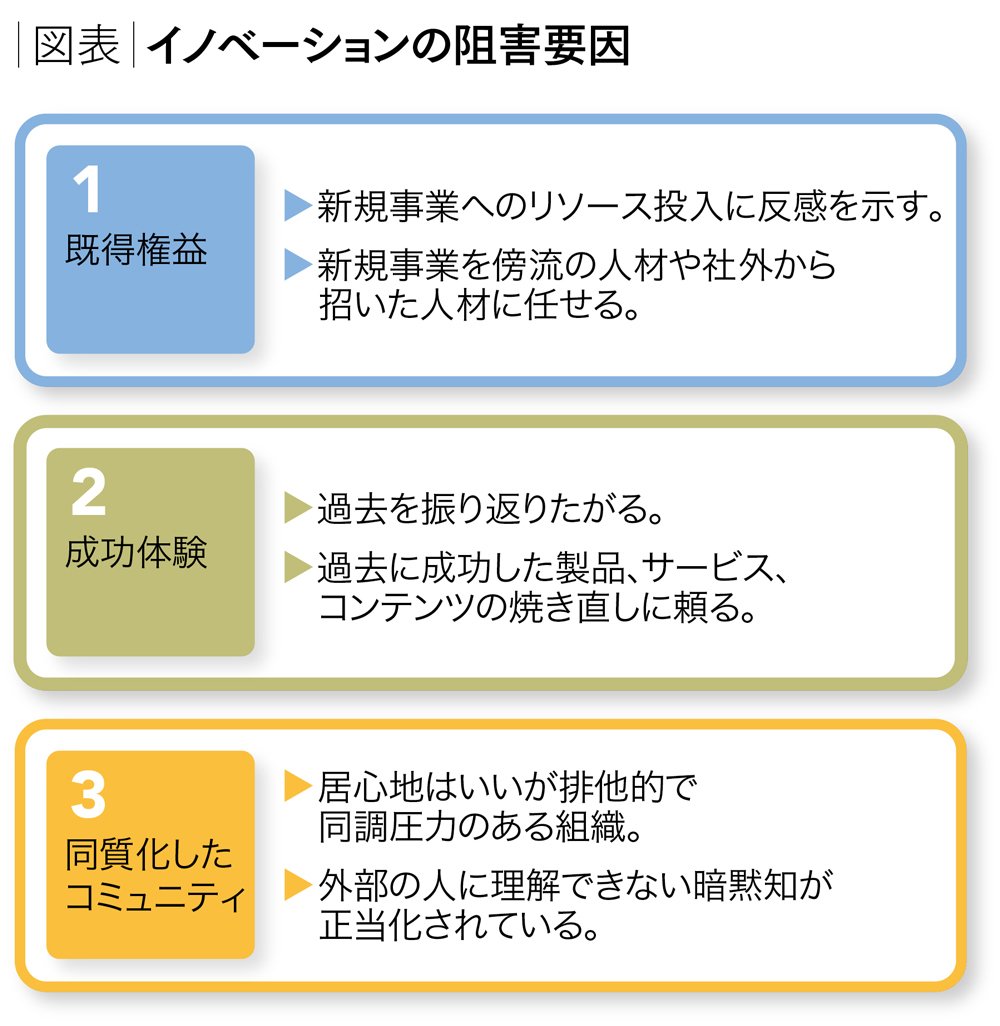

イノベーションを進める際は、バウンダリー・スパンニングで隣の部署の協力を得ます。

| ① | ② | ③ | ④ | |

| ×ア | a | b | c | d |

| ×イ | a | d | c | b |

| ×ウ | b | d | a | c |

| ○エ | d | c | a | b |

| ×オ | d | c | b | a |

| 以下のA欄の①~④に示す新製品開発やイノベーションを推進するための取り組みと、B欄のa~dに示すこれらの取り組みに当てはまる名称の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 【A 取り組みの内容】 ① 新興国で開発された製品や技術を先進国に導入すること ② 新製品に関わる各部門が、外部環境における関連する領域と卓越した連携を持つこと ③ 製品の構造を分析し、動作原理、製造方法、設計図の仕様、ソースコードを調査し、学習すること ④ 職務よりもプロセスを重視した、事業プロセスの大きな設計変更を伴う職務横断的な取り組み |

| 【B 取り組みの名称】 a リバース・エンジニアリング b リエンジニアリング c バウンダリー・スパンニング d リバース・イノベーション |

選択肢abcは全て正解。そのままテキスト替わりに覚えます。

| a | b | c | |

| ○ア | 正 | 正 | 正 |

| ×イ | 正 | 誤 | 正 |

| ×ウ | 誤 | 正 | 誤 |

| ×エ | 誤 | 誤 | 正 |

| ×オ | 誤 | 誤 | 誤 |

| C.M.クリステンセンの『イノベーションのジレンマ』(The Innovator’s Dilemma)に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 破壊的技術が登場した初期段階においては、破壊的技術を利用した製品の性能の方が持続的技術を利用した製品の性能よりも低い。 ○b 破壊的技術が登場した初期段階においては、破壊的技術を利用した製品市場の方が持続的技術が対象とする製品市場よりも小規模である。 ○c 破壊的技術が登場した初期段階においては、破壊的技術を利用した製品の方が持続的技術を利用した製品よりも利益率が低い。 |

×ウエオの結論あべこべは、誤答パターンの中でも修正が一番簡単です。

| × | →○ | |

| ×ア | が不可能である | にコストがかかる |

| ×ウエオ | されやすい | されにくい |

| 企業の先行者優位性に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 技術が特許によって保護される状況では、技術の模倣や売買が不可能であるため、先行者となる企業の優位性が維持されやすい。 ○イ 顧客側のスイッチングコストが高い状況では、先行者となる企業の優位性が維持されやすい。 ×ウ 顧客の嗜し 好こうの変化や新しい顧客ニーズが次々に生まれる状況では、先行者となる企業の優位性が維持されやすい。 ×エ 先行者の投資に対して後発者が大きく「ただ乗り」できる状況では、先行者となる企業の優位性が維持されやすい。 ×オ 非連続的な技術革新が頻繁に起こる状況では、先行者となる企業の優位性が維持されやすい。 |

テキスト外の新知識では、国語的におかしい選択肢からバツにします。×ウの出典はこちら。

| × | →○ | |

| ×ア | 最大の目的 | 有効な手段 |

| ×イ | とは関係がない | と関係する |

| ×ウ | 総和と考えられる | 総和ー重複分に近い |

| ×オ | 特有の | 必要な |

| 企業におけるイノベーションには外部からの知識が欠かせない場合が多い。イノベーションのプロセスにおいて重要とされる吸収能力(absorptive capacity)に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 多くの企業にとって、吸収能力を高めることが研究開発投資の最大の目的である。 ×イ 企業の吸収能力は、新しい知識やスキルを組織内部のメンバーに共有させる組織能力であり、組織内の個人が保有する既存の知識とは関係がない。 ×ウ 企業の吸収能力は、個々の構成メンバーの吸収能力に大きく左右されるため、個人の吸収能力の総和と考えられる。 ○エ 吸収能力とは、既存知識によって新しい情報の価値に気付き、それを活用する能力である。 ×オ 吸収能力は、研究開発部門に特有の能力である。 |

議論が盛んな技術経営論点では、イノベーション⇔補完的資産のように、より深く補完的な議論の出題に進むことがある。当問は一旦後回しでOKです。

| × | →○ | |

| ×ア | は必要とされない | の必要性は下がる |

| ×イ | 提携 | 所有を促す統合(下線部あべこべ) |

| ×ウ | が直接に生み出す | を促す |

| ×エ | のみを指す | を含む |

| D. ティースの主張する、イノベーションと補完的資産に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 当該のイノベーションの成果が他のイノベーションの成否に依存しない場合では、補完的資産は必要とされない。 ×イ 特殊性が低い補完的資産を活用するには、提携よりも所有を伴う統合が望ましい手段となる。 ×ウ 補完的資産とは、技術やノウハウといった、当該のイノベーションが直接に生み出す知的資産を指す。 ×エ 補完的資産とは、自社の製品やサービスの価値を高めてくれる、他社である補完的生産者の有する資産のみを指す。 ○オ 補完的資産の中には、イノベーションによって生み出された製品やサービスと互いに依存関係を持つ相互特殊資産が含まれる。 |

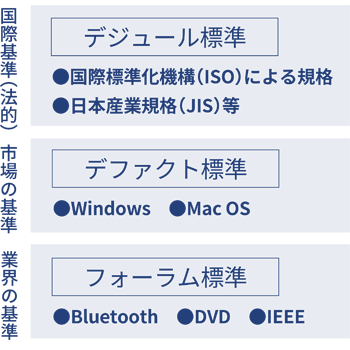

デファクトスタンダード

イノベが目指す先にあるのは、デファスタ(業界標準)確立による収穫逓増です。

まずイウの2択に。後はミクロ経済学の知識です。

| 設問1 | A | B | C |

| ×ア | 高 | 低 | 機会費用 |

| ○イ | 高 | 低 | 限界費用 |

| ×ウ | 高 | 低 | 固定費 |

| ×エ | 低 | 高 | 機会費用 |

| ×オ | 低 | 高 | 限界費用 |

| 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| コンピュータのソフトウェアやコンテンツなどのデジタル化された情報財は、製品開発費などの固定費が占める比率が【A】く、製品1 単位を追加的に生産するためにかかる費用が【B】い傾向があるという特性を有している。 こうした情報財の特性は、製品市場での競争状況や、その状況に基づく競争戦略に影響を与える。特に重要なのは、複数の企業が同様の情報財を供給して、コモディティ化が生じる場合、たとえ当該市場が成長段階にあったとしても、企業間での競争が激化して、最終的には【C】の水準まで価格が低下してしまう点にある。 そのために、デジタル化された情報財では、その特性を勘案した競争戦略によって、コストリーダーシップや製品差別化を実現することで、コモディティ化に伴う熾烈な価格競争を回避すべきだとされる。例えば、パソコンのオペレーティング・システム(OS)の場合、支配的な地位を確立した企業は、ユーザー数の多さが当該製品の便益の増大につながる【D】などを背景として、持続的な競争優位を獲得してきた。 |

| (設問1 ) 文中の空欄A~Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 |

要するに、ギョーカイ標準=デファクトスタンダード狙いです。

| (設問2 ) 文中の空欄Dに入る語句として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア オープン・イノベーション ×イ デジュール標準 ○ウ ネットワーク外部性 ×エ リバース・イノベーション ×オ リバース・エンジニアリング |

×アウエは主語や目的語をしれっと入れ替え。×イは結論あべこべパターンです。

| × | →〇 | |

| ×ア | デファクト | デジュール |

| ×イ | ものであり | ことが多いが |

| 生じない | 生じる | |

| ×ウ | 基本性能 高い | 利用者数 多い |

| ×エ | 直接的効果 | 間接的効果(下線部あべこべ) |

| デファクト・スタンダードやネットワーク外部性に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア デファクト・スタンダードの確立には、ISO のような国際的な標準化機関が重要な役割を果たすことから、これらの機関での調整や協議を進めることが、デファクト・スタンダードの獲得に向けた中心的な方策となる。 ×イ デファクト・スタンダードは、パーソナルコンピュータやスマートフォンのOS(基本ソフト)のようなソフトウェアにおいて重要な役割を果たすものであり、情報技術が関わらない領域では生じない。 ×ウ デファクト・スタンダードは製品市場における顧客の選択を通じて確立するために、競合する製品や規格の中で、基本性能が最も高いものが、デファクト・スタンダードとしての地位を獲得する。 ×エ 当該製品のユーザー数の増加に伴って、当該製品において補完財の多様性が増大したり価格が低下したりすることで得られる便益は、ネットワーク外部性の直接的効果と呼ばれ、間接的効果と区分される。 ○オ ネットワーク外部性を利用して競争優位を獲得するためには、ユーザー数を競合する製品や規格よりも早期に増やすことが、有効な方策となる。 |

「法務」なら定番Aランクですが、「経営」で不意を突くとBになります。

| × | →○ | |

| ×ウ | 発明 先発明 | 出願 先願 |

| 特許戦略に関する記述として、最も不適切なものはどれか。 |

| ○ア 特許などの知的財産の権利化に当たっては、数多く出願し、権利化していけばよいのではなく、出願・登録のコストやその後の活用の可能性を踏まえ、選別して出願・権利化し、管理・維持していくことが必要である。 ○イ 日本国内における2011 年度から2018 年度の特許権の利用状況を見ると、自社および他社によって利用されている特許権の割合は、およそ半数にとどまっている。 ×ウ 日本の特許法は、同一の発明について2 つ以上の特許出願があったときに、先に発明をしたものに権利を付与する「先発明主義」を採用している。 ○エ 発明を特許として出願すると、一定期間が経過した後に発明の内容が公開されてしまうので、あえて出願せずノウハウとして保持するという選択肢もある。 |

正解を知ってから×をつけると、×イエオを「適用」→ガイドラインに直せます。×アで悩みますが、○ウ一択です。

| × | →○ | |

| ×ア | しない | する |

| ×イ | のように~ | とは異なり、ガイダンス規格(手引)である(→○ウ) |

| ×エオ | 適用される | →適用するのではなく、誰でも使えるガイダンス規格(→○ウ) |

| 次の文章の空欄に入る記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ISO(国際標準化機構)は、企業の社会的責任(CSR)に関する国際規格であるISO26000 を2010 年に発行した。ISO26000 は、【 】。 |

| ×ア ISO 独自の規格であり、日本産業規格(JIS)には対応する規格が存在しない ×イ 環境マネジメントの規格であるISO14000 のように、マネジメント・システムに関する認証規格である ○ウ 業種を問わず利用できるガイダンス規格である ×エ その特性から、売上高10 億米ドル以上の企業に限定して適用される ×オ その特性から、株式会社に限って適用される |

| × | →○ | |

| ×ア | 同業者だけを | 多くの異業者を |

| ×ウ | フレーミング効果 | ネットワーク効果 |

| ×エ | 規制は必要とされない | 規制が行われることもある |

| ×オ | 課金されない | 課金されることもある |

プラットフォームは参加側のメリットもありますが、ギャンブル同様常に親が勝つので、提供者が一番儲かります。

| プラットフォームを用いた戦略に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 1 つのプラットフォームには、同業者だけを参加させる方が効果的かつ効率的である。 ○イ 参加者がプラットフォームから得られる効用は、参加者が増加するにつれて指数関数的に増加する。 ×ウ プラットフォームに参加する人が増えるほど、参加者がそのプラットフォームから得られる効用が増加することをフレーミング効果と呼ぶ。 ×エ プラットフォームは社会にとっての価値を生み出すものなので、規制は必要とされない。 ×オ プラットフォームを用いたビジネスでは、サービスの受益者には課金されない。 |

ベンチャー

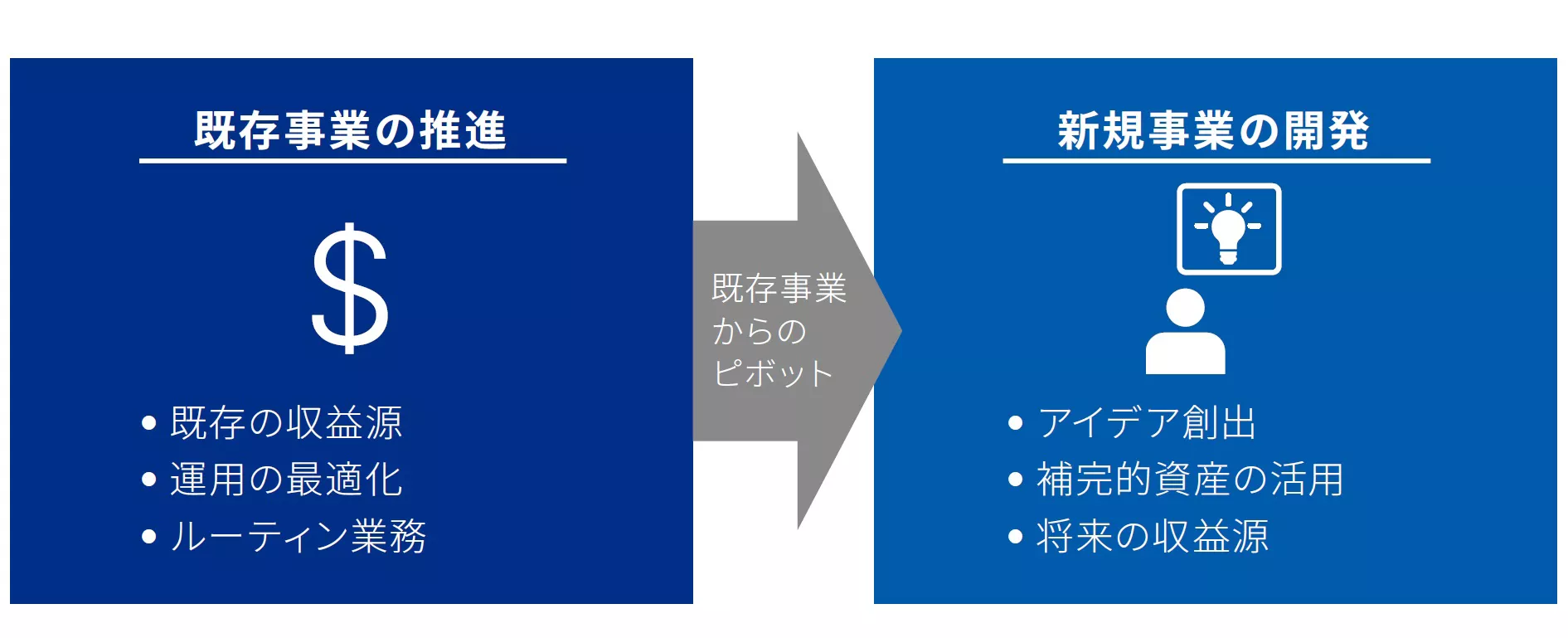

業界標準の確立に目途をつけたら、いよいよベンチャー(起業)に進みます。

あべこべ。

| × | →○ | |

| ×ア | 果たせない | 果たす |

| ×イ | 中で | 外で |

| ×ウ | する | しない |

| ×エ | 低い | 高い |

| 社内ベンチャーに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 社内ベンチャーは、新規事業に関する「学習装置」としての機能は果たせないが、新規事業の推進と運営に必要な情報的資源を獲得して蓄積し、新規事業に挑戦する心理的エネルギーを生み出す。 ×イ 社内ベンチャーは、新規事業の推進と運営について、本業や既存事業からの適切な支援を得て、本業や既存事業の思考様式の枠組みの中で事業を推進するための組織である。 ×ウ 社内ベンチャーは、小さな独立企業のような運営を目的とするが、社内の他部門の支援を得るために自律性よりも社内の意思決定プロセスとの整合性を重視する。 ×エ 社内ベンチャーは、プロジェクトチームやタスクフォースとして編成されることがあり、その運営ではハンズオフ型のベンチャーキャピタルに比べ、親企業の関与の程度は低い。 ○オ 社内ベンチャーは、本業や既存事業の思考様式にとらわれない発想を生み出し、本業や既存事業と異なった事業への進出や根本的に異質な製品開発を目的として設置されることが多い。 |

×ウエは、異なる用語を説明する主語入れ替えパターンです。

| × | →○ | |

| ×イ | しておく | しない |

| ×ウ | リーン・スタートアップ | 顧客開発モデル |

| ×エ | リーン・スタートアップ | 一般的な新規事業開発 |

| S.G.ブランクが構築した「顧客開発」モデルは、顧客ニーズの把握が不十分、かつ顧客の特定化が困難な場合に、仮説の検証を素早く繰り返すことによって、学習を通して、新しいビジネスの成功率を高めようとするモデルであり、それを発展させたものが、E.リースによって提唱された「リーン・スタートアップ」モデルである。 「リーン・スタートアップ」に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア リーン・スタートアップでは、戦略を検証する実験によって、その実験段階の製品やサービスが失敗に終わった場合、ビジョンを実現するためには、それまでの開発コストが無駄になっても、戦略の方向転換(ピボット)が必要であるとしている。 ×イ リーン・スタートアップでは、不確実な状態で新しい製品やサービスを創り出すスタートアップのプロセスを、戦略を検証する実験の連続と捉えており、その実験回数をあらかじめ制限しておくことが、成功の鍵と捉えている。 ×ウ リーン・スタートアップは、①顧客ニーズにかかる「仮説」を立てること、②顧客ニーズを満たすアイデアを「製品化」すること、③製品化したものを消費者に「提供」すること、④新たな顧客を次々に「開拓」することの4 つのプロセスを直線的に進めていくものである。 ×エ リーン・スタートアップは、新規事業の製品やサービス、対象となる顧客、販売方法などが詳細に記述されたビジネス・プランを構築し、そのビジネス・プランに従って新規事業を進めていくプロセスである。 |

一般常識で解ける易問。国語のドリルにどうぞ。

| × | →○ | |

| ×ア | 常に | 極力 |

| でも生じないように | 生じても | |

| ×ウ | 優れた経営者チームによって始められる | 大きな事業機会がある |

| ×エ | ではない | になる |

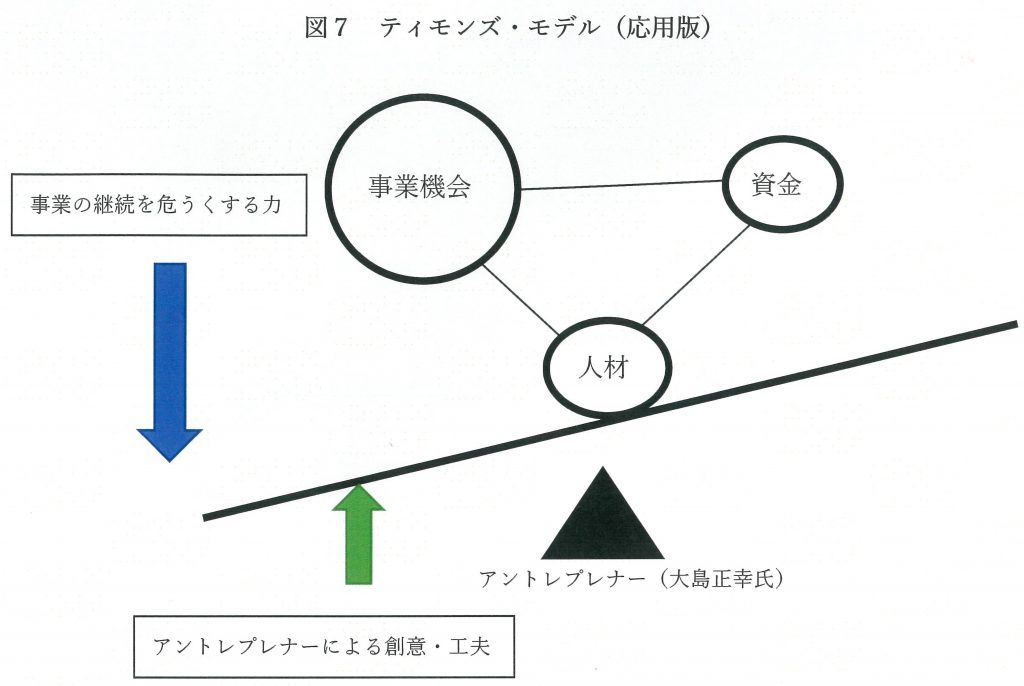

| 米国において起業家教育、起業家研究のパイオニアと称されるJ.A.ティモンズは、数多くのベンチャー企業の成功事例や失敗事例の調査から、事業機会、経営資源、経営者チーム、それらをコントロールする起業家からなる、ベンチャー企業が成功するためのモデルを構築した。 このモデルに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 事業機会、経営資源、経営者チームが常に適合していることが重要であり、不均衡が一時的にでも生じないように3 つの要素を管理する能力が起業家に求められている。 ○イ 事業機会、経営資源、経営者チームの3 つの要素が均衡することはまれであり、ベンチャー企業の経営は不安定であることを前提としているので、起業家の役割は不安定な状態にある3 つの要素のバランスを取ることである。 ×ウ 事業機会、経営資源、経営者チームの3 つの要素の中で、ベンチャー企業は優れた経営者チームによって始められることを前提としているので、経営者チームが他の要素と比べて弱くなる状態は想定していない。 ×エ 事業機会、経営資源、経営者チームの3 つの要素の中で最も重要なものは事業機会の発見であり、事業機会を実現するために必要な経営資源不足への対応は、起業家の役割ではない。 |

「財務」意思決定会計、埋没コストからの出題です。

| × | →○ | |

| ×ア | やめないということ | やめることを検討すること |

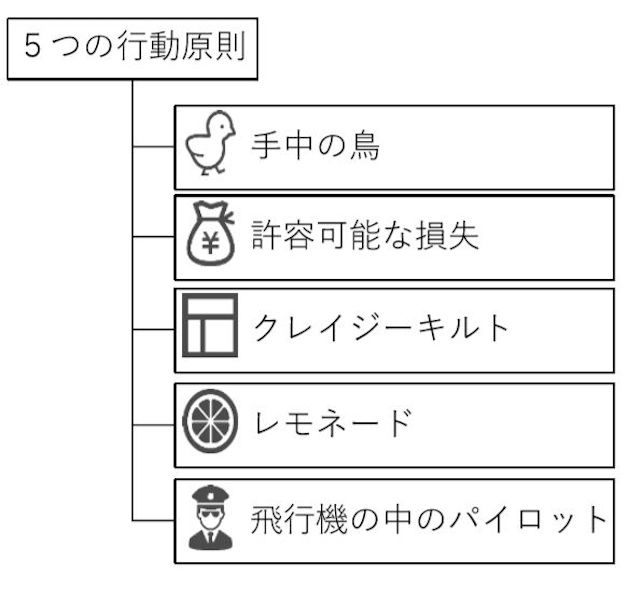

| サラス・サラスバシー(S. D. Sarasvathy)は、経験豊富な起業家の経験より抽出された実践的なロジックから構成されるエフェクチュエーション(effectuation)という概念を生み出した。エフェクチュエーションは、「手段(means)」からスタートし、「これらの手段を使って、何ができるだろうか」と問いかけることから始める。その点で、「結果(effect)」からスタートし、「これを達成するためには、何をすればよいか」を問うコーゼーション(causation)と対比されるものである。 このエフェクチュエーションを構成する5 つの行動原則に関する記述として、最も不適切なものはどれか。 |

| ×ア 許容可能な損失(affordable loss)の原則とは、創業後に事業を継続するかどうかを判断する際に、事前に設定した許容可能な損失の上限に達したという理由で、事業を途中でやめることを検討することである。 ○イ クレイジーキルト(crazy-quilt)の原則とは、起業活動に必要な自分以外との関係性をあらかじめ作成した設計図に基づいてつくるのではなく、起業後に自分を取り巻く関与者と交渉しながら関係性を構築していくことである。 ○ウ 手中の鳥(bird in hand)の原則とは、もともと自分が持っているリソースを使って行うことである。具体的には自分が何者であるか、自分は誰を知っているか、そして自分は何を知っているのかを認識して、それらを活用することから始めることである。 ○エ 飛行機の中のパイロット(pilot in the plane)の原則とは、予測できないことを避けようとするのではなく、予測できないことのうち自分自身でコントロール可能な側面に焦点を合わせ、自らの力と才覚を頼って生き残りを図ることである。 ○オ レモネード(lemonade)の原則とは、予測できないことを前向きに捉え、不確実性を梃子 のように利用しようとすることである。 |

多少こじづけですが、選択肢ア~オはそれぞれ5つの行動原則に修正できます。

| × | →○ | |

| ×ア(許容可能な損失) | 成功と失敗の確率が | 許容可能な損失が |

| ×イ(クレイジーキルト) | 特定の事業機会における競合分析や市場分析を行う | 競合も巻き込んでパートナーシップを作る |

| ○ウ(飛行機の中のパイロット) | ○正解 | |

| ×エ(レモネード) | 目的からさかのぼって手段を考える | ピンチをチャンスに変える |

| ×オ(手中の鳥) | 目的の選好順位が | 自分のリソースが |

| 次の文章の空欄に入る記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| エフェクチュエーションは、S.D.サラスバシーが経験豊富な起業家の行動から抽出した実践的なロジックである。 エフェクチュエーションは、【 】である。 |

| ×ア 成功と失敗の確率がが事前に分かっている場合に有効 ×イ 特定の事業機会における競合分析や市場分析を行う場合に有効 ○ウ どのような環境に注目し、どのような環境を無視すべきかが不明瞭な場合に有効 ×エ 目的からさかのぼって手段を考えることができる場合に有効 ×オ 目的の選好順位がが明確な場合に有効 |

長文の誤答選択肢ほど、バツをマルに直して役に立つ。それがエフェクチュエーションの「レモネードの原則」です。

実質○エ一択ですが、×アイウオを一読して誤答箇所を特定する訓練をすると、2次国語力UPに直結します。

| × | →○ | |

| ×ア | 多額 緻密な計画を立てる | 最小限 計画を改善する |

| ×イ | イノベーター | アーリー・マジョリティ |

| ×ウ | 事前に市場を明確に定義して、セグメンテーションやターゲティング、ポジショニングを設定する | 5つの行動原則に基づきまずやってみる |

| ×オ | デファクト ある | デジュール 特にない |

| 新事業や新市場の創出に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア E.リースの「リーン・スタートアップ」理論に基づけば、不確実性が非常に高い事業の場合、成功要因の把握は非常に難しいため、多額の調査費を投入して潜在的な需要を把握し、時間をかけて綿密な計画を立てる必要がある。 ×イ G. A.ムーアの「キャズム」理論に基づけば、イノベーターとアーリー・アドプターはテクノロジーに対する姿勢は共通するが、実用性志向の程度が異なり、その相違によって新市場の拡大において越えることが最も難しい大きな溝(キャズム)が生み出されている。 ×ウ S. D.サラスバシーの「エフェクチュエーション」理論に基づけば、熟達した起業家は、事前に市場を明確に定義して、セグメンテーションやターゲティング、ポジショニングを設定することによって、不確実性の高い状況でも新事業を創出することができる。 ○エ W.チャン・キムとR. A.モボルニュの「ブルーオーシャン戦略」に基づけば、顧客価値を高める差別化の要素を持つことと、コストを押し下げることを併せ持つことが、新市場の創出に重要である。 ×オ 他社に先駆けてデファクト・スタンダードを獲得することは新事業における競争優位につながるため、デファクト・スタンダードの決定に重要な役割を果たすISOのような国際的な標準化機関との間で調整や協議を進める必要がある。 |

海外進出

円安が続く当面は「輸出」で稼ぎ、その後の円高局面を睨んで「海外進出」に備えます。

○エ一択ですが、初見の×アがやや難。×イウは国語で落とせます。

| 企業が海外に進出する際の形態に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 完全子会社を新設し、海外市場に進出する形態をブラウンフィールドと呼び、1980 年代に日本企業が海外に進出するとき、この方法が多用された。 ×イ 企業が他の国の会社を買収することをクロスボーダー企業買収と呼び、海外進出形態の中で最も時間のかかる参入方法である。 ×ウ 戦略的提携による海外進出とは、提携に参加するすべての企業が出資をした上で、進出国のパートナーと進出国で事業を行うことである。 ○エ ライセンス契約で海外進出をする場合、契約が失効した後、ライセンシーがライセンサーの競合企業となるリスクがある。 |

| × | →○ | |

| ×ア | 不可能 | 可能 |

| ×ウ | 地域別事業部制 | 製品別事業部制(下線部あべこべ) |

| ×エ | 発展途上国 | 先進国(下線部あべこべ) |

国語の問題として、おかしな点をマルに直します。

| 企業活動のグローバルな展開が進んでいる。企業の国際化に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア C.バートレットとS.ゴシャールによれば、トランスナショナル戦略を追求する多国籍企業の中核となる資産や能力は、主に企業の本国において存在しており、他の国や地域における開発は不可能である。 ○イ C.バートレットとS.ゴシャールによれば、マルチナショナル企業はグローバル企業に比べて、個々の地域や市場への適応の度合いが高いため、国別の現地法人の自主性や独立性が高いという特徴を有する。 ×ウ J.ストップフォードとL.ウェルズのモデルによれば、一般的な企業の国際化の進展経緯は、地域別事業部制から製品別事業部制へ移行した後、グローバル・マトリックス組織形成に向かう。 ×エ R.バーノンは、米国の大企業の海外進出過程を分析し、製品ライフサイクルの進展に伴う発展途上国から先進国への生産拠点移転現象をモデル化した。 |

海外進出の3類型、輸出→ライセンシング→海外直接投資(自社進出)に関する、国語のクイズです。

| × | →○ | |

| ×ア | 等しくなる | 変化する |

| ×ウ | 抑制される | 加速する |

| ×エ | ライセンシング | 海外直接投資 |

| 企業の国際化に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 企業のスキルやノウハウが企業文化などに明文化できない形で埋め込まれている場合、輸出、ライセンシング、海外直接投資の有効性は等しくなる。 ○イ 製品やサービスの原価に占める輸送コストが高い場合、輸出に対して海外直接投資が相対的に優位である。 ×ウ 貿易障壁を課せられる懸念が存在する場合、海外直接投資は抑制される。 ×エ ライセンシング契約書では適切に保護できないような貴重なノウハウが競争優位の源泉である製品やサービスを取り扱う事業の場合、ライセンシングが有効な戦略となる。 |

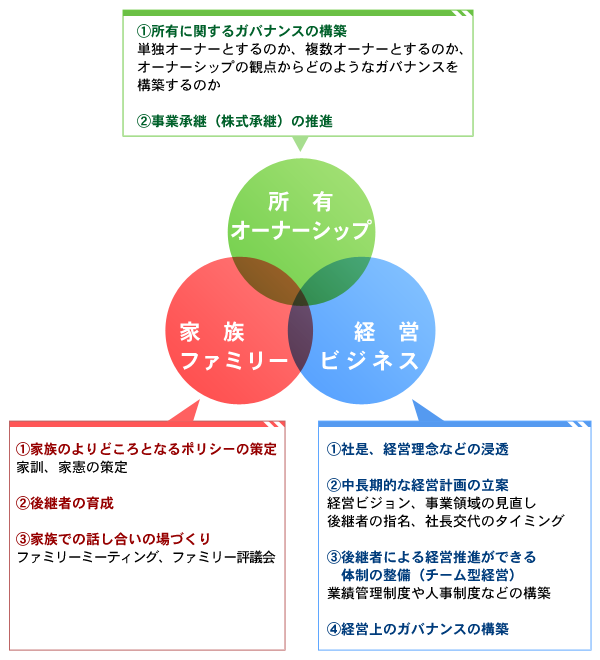

ガバナンス

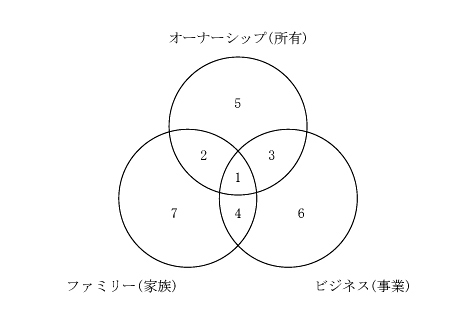

スリーサークル→4Cモデルで連続出題される同族経営は、そろそろ「事例Ⅰ」の本格出題がありそう。CSR等は一般常識です。

同族経営

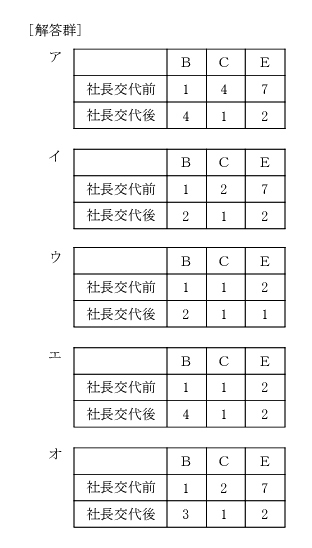

当問は計算問題として「法務」より簡単なので、ここで知識をインプットします。

| 次の文章を読んで、問題に答えよ。 |

| 企業Aは、前社長のBが30 年前に設立した株式会社であるが、Bが高齢化のため、すでに10 年前から同社の役員を務めていた長男Cが社長に就任し、Bは会長に就任した。会長としても、毎日出社して仕事は継続する。CはBが所有する株式をすべて買い取り、Cの持株比率は5 %から60 %になり、Bの持株比率はゼロになった。Bの妻Dも所有する株式すべてを長女Eに譲り、Eの持株比率は10 %から20 %になった。DもEも、社長の交代前も後も企業Aの役員や従業員ではない。また、Bとともに企業Aを支えていた家族以外の役員5 人も退社し、所有していた20 %の持株すべてを子供たち10 人に譲った。 |

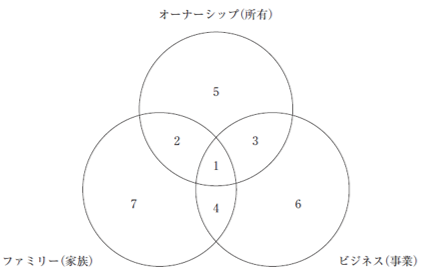

| ファミリービジネスのシステムを、「オーナーシップ(所有)」「ビジネス(事業)」「ファミリー(家族)」の3 つのサブシステムから成るスリー・サークル・モデル(下図参照)で表した場合、企業Aの社長交代前と交代後のB、C、Eのスリー・サークルにおける位置の変化を示す最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

正解=○エ

スリーサークルモデルは、毎年連続出題。いい加減覚えます。

| 次の文章を読んで、問題に答えよ。 |

| 株式会社Xの前社長Aは長男Bに代表取締役社長の座を譲り、企業経営から完全に引退した。しかし、Aは株式全体の55 %を引退後も所有しており、Bは株式を所有していない。株式会社Xではない会社に勤務しているAの次男Cが20 %、Aの三男で常勤の専務取締役であるDが10 %、Aの配偶者で専業主婦のEが15 %の株式を有している。 Bが社長に就任した後、数年間は経営が順調であったが、最近は業績が急に悪化して経営の立て直しが求められるようになり、家族が集まり会議が開催された。A、B、C、D、Eそれぞれが、スリーサークルモデルのどこに位置しているかを下図で確認した上で、それぞれの立場に最もふさわしい発言をしているものを下記の解答群から選べ。 |

|

| ×ア Aの発言: 大株主として、Bの親として、また日々の経営を任されたものとして今後は行動していかなければならない。 ×イ Bの発言: 信頼できる右腕がいなかったことも失敗の大きな要因の1 つなので、代表取締役の権限で、現在別の会社で働いている友人のF君を新たに専務取締役に決定する。 ○ウ Cの発言: 私は、日常の経営に携わっているわけではない。株主への配当がしっかりできるように経営してほしい。 ×エ Dの発言: 私は、日々の経営には関心も責任もない。今までと同様に、今後もBの経営を株主としてしっかり監視する。 ×オ Eの発言: 次の株主総会でBが代表取締役社長に選ばれるかどうか心配であるが、私はBの母親というだけであって、株主総会で何もできない。 |

この「4Cモデル」は細かい文献の引用なので、現時点では暗記不要。×イはスリーサークルモデルの説明ですが、×アウエは直し方不明とします。

| × | →○ | |

| ×アウエ | ※直し方不明 | |

| ×イ | 4Cモデル | スリーサークルモデルの説明 |

| ファミリービジネスの4 C モデルは、Continuity(継続性)、Community(同族集団)、Connection(良き隣人であること)、Command(自由な行動と環境適応)という4 つを重要な要素とするものである。4 C モデルに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 4Cモデルは、4 つの要素の中で自社の特徴を最も発揮できる要素を発見し、それを強化するためのものである。 ×イ 4Cモデルは、家族、企業の所有者、経営者など複数の属性を持つ構成員から成り立つファミリービジネスの複雑な利害関係を解決するためのものである。 ×ウ 4C モデルは、競争優位の確立とファミリー固有のビジョンや目標を両立させるためのものである。 ×エ 4C モデルは、所有と経営を分離する過程で、ファミリービジネスの長所を維持するためのものである。 ○オ 4C モデルは、それぞれの要素にプラスの側面とマイナスの側面があることを認めたものである。 |

同族経営のスリー・サークル・モデルは「2次」に出るほど頻出なので、より深い出題に。このPDFを使うと全て解けます。

| × | →○ | |

| ×ア | Commitment (コミットメント) | Connection(良き隣人) |

| ×イ | 変わらない | 調整する |

| ×ウ | みなされない | みなされる |

| ×エ | 現在の状況 | 時間による変化 |

| ファミリービジネスを分析するときに使われるフレームワークに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 4C モデルでは、高い永続性をもつファミリービジネスから抽出した4 つの特性として、Continuity(持続性)、Community(コミュニティ)、Commitment (コミットメント)、Command(コマンド)が挙げられている。 ×イ スリー・サークル・モデルでは、ファミリービジネスの関係者の既存の利害関係を変わらないものとして長期的な戦略を立てることが推奨される。 ×ウ スリー・サークル・モデルでは、ファミリービジネスの創業者であるが所有も経営もしていない者は、ファミリービジネスの一員とはみなされない。 ×エ スリー・ディメンション・モデルでは、ファミリー軸、ビジネス軸、オーナーシップ軸の3 次元から、ファミリービジネスの現在の状況を分析することが目的とされている。 ○オ パラレル・プランニング・プロセス・モデル(PPP モデル)では、ファミリービジネスは非経済的な側面と経済的な側面を両立するような経営をしなければならないと主張されている。 |

ガバナンス・CSR

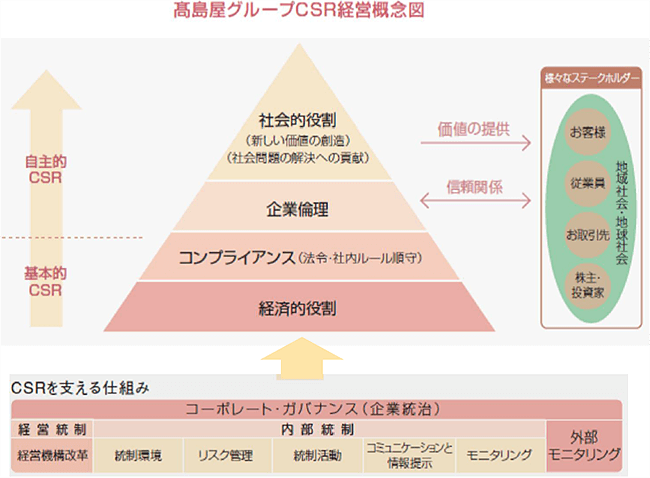

CSRの説明は、リンク先を参照。

| × | →○ | |

| ×ア | 利益を獲得するプロセスに~。 | 従業員や消費者、投資者、環境などへの配慮から社会貢献までの幅広い内容に対して適切な意思決定を行う |

| 企業の社会的責任(CSR)は重要な戦略課題である。CSR に関する記述として、最も不適切なものはどれか。 |

| ×ア CSR で重要なのは、利益を獲得するプロセスにかかわりなく、ステークホルダー間で利益を公平に分配することである。 〇イ CSR とは、企業は社会に与える影響について責任を持ち、社会の持続的発展のために貢献すべきとする考え方と、それに基づいて実践される諸活動のことを指す。 〇ウ CSR を遂行するためには、企業は株主に対する責任のみならず、従業員、取引先、消費者、地域住民、行政、社会全体といった様々なステークホルダーに対する責任を自発的に果たさなければならない。 〇エ ISO26000 は、企業のみならず、あらゆるタイプの組織の社会的責任に関する国際規格である。 〇オ 不祥事が生じないよう、企業がコンプライアンスを日ごろから徹底することは、CSR の一環である。 |

普通に考えてこうなる↑。また「いなかった」「決定的な」の断定表現は原則誤答です。

| × | →○ | |

| ×ア | 社会的責任 | 経済的責任(下線部あべこべ) |

| ×ウ | いなかった | 少なかった |

| ×エ | 決定的な | 時に |

| 企業の社会的責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア A.キャロルの社会的責任ピラミッドのフレームワークでは、社会貢献責任をピラミッドの土台に、経済的責任を最上部を形成するものと位置づけた。 ○イ M.フリードマンによると、企業の社会的責任とは株主利益の最大化であるが、彼の企業の社会的責任論は、法律や社会規範を遵守した上での競争を行うというルールを前提としたものである。 ×ウ P.ドラッカーによると、20世紀初頭までの経営者に企業経営における社会的責任を意識した者はいなかったので、企業の社会的責任は現代の経営者の持つべき新しい課題であるとした。 ×エ 企業の社会的責任に関し、R.フリーマンは、企業とステークホルダーは利害を巡って決定的な対立関係にあることを指摘し、両者の相互依存的関係を危険視する主張を展開した。 |

時々出題される、事前暗記不要の常識クイズ。ESGとかSDGsとぶっこいておけばOKです。

| × | →○ | |

| ×ア | 経済的・法的責任よりも社会への奉仕を上位として優先させるよう | 企業も社会の一員であることを |

| ×イ | は含まれない | も含まれる |

| ×ウ | フィランソロピー | メセナ |

| ×エ | はできない | も有効である |

| 企業の社会貢献活動に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 企業市民とは、経済的・法的責任よりも社会への奉仕を上位として優先させるよう強調する企業の役割を表したものである。 ×イ 企業の社会貢献活動には、現物や施設開放による寄付は含まれない。 ×ウ 文化・芸術分野への社会貢献活動はフィランソロピーと呼ばれる。 ×エ ボランティア活動とは個人の自発性に基づいて行われるものであるため、企業が従業員のボランティア活動を促進する取り組みを行うことはできない。 ○オ マッチング・ギフトとは、従業員からの寄付金に企業側が一定比率の額を上乗せすることを通して、従業員と企業の善意を組み合わせる社会貢献活動の形態を指す。 |

今日のまとめ

そしてアーキ・イノベ・業界標準・・と並ぶライバル校にも、年1マークのレギュラー枠がある。当然そこに出てくる過去問は、キャラが立った強豪ぞろいです。