覚える所がひたすら多いのに、覚えた所が全く出ないのが今日の「会社法」43マーク。そこで正解を選ぶのでなく、選択肢のどこが間違いかの【国語の試験】と割り切ります。

そうですね。ではよく「国語の試験」とされる難関国家資格の共通点を、国語が弱いベテふぞが理解できない程度に易しく説明します。

| ①文章理解能力の重視 | ②応用力の要求 | ③表現力の重要性 |

|---|---|---|

| 難関国家試験では、文章の意味や論理を理解し、適切な解答を導き出す能力が重視されます。文章理解能力が高くなければ、適切な解答を得ることが難しくなります。そのため、試験科目や問題形式にかかわらず、文章を正確に理解し、的確に対応する力が求められます。 | 難関国家試験では単なる知識の暗記に加え、その知識を応用して問題に対処する能力が求められます。文脈や状況に応じて適切な判断を下し、解答を導き出すことが必要です。そのため、試験問題は過去問で覚えた答を書くよりも、応用力を試す複雑な問題が含まれるのです。 | 最後に難関国家試験では、適切で明確な表現が求められます。解答を的確に伝えるためには、正確で適切な言葉の選択や文法の正確性が不可欠です。そしてキーワード詰め込みで論理が破綻した答案より、簡潔明瞭でわかりやすい答案に加点されます。 |

【過去問RTA 法務①】「経営法務」は国語の試験 / 会社の機関と設立・再編43マーク

普段はツンとお澄まし顔なのに、ことふぞろいの罪状を囁くと急に雄弁になる生成AI。同業D社が長年バトンしてきたノウハウ&キーワード戦法を全面的に否定して草。

そうですね。少なくとも平均的な日本人程度の国語力があれば、あそこまでキーワードの数を崇めることはないでしょう。そして私は、この3科目が「国語の試験」である根拠と対策を説明できます。

| ①企業経営理論 | ②経営法務 | ③2次 |

|---|---|---|

| 根拠:この科目では、選択肢がわかりにくく、表面的な知識だけでは正確な解答を導き出せません。文章の意味を深く理解し、適切な選択肢を選び出す能力が求められるため、国語の試験とされます。 | この科目では、過去問と異なる論点や形式で出題されるため、選択肢の中から誤りを見つけ出す能力が必要です。文章の微妙な違いから、誤答選択肢を落としていく国語の試験になります。 | 与件文から主題を的確に抽出し、端的かつ適切な回答を作成する能力が求められます。与件文を効率的に読み解き、要点を把握して100字以内にまとめる点で、国語の試験とされます。 |

| (対策)基礎知識の重視:概念や定義などの基礎知識の理解を深め、選択肢を見極めるための基盤を築きます。 理論の裏付け:それぞれの理論の本質を把握し、適切な選択肢を見つけるための視点を養います。 | 最新情報のキャッチアップ:改正法や関連情報を常に最新のものに保ちます。 選択肢の比較:選択肢をじっくりと比較し、微妙な違いや誤りを見逃さないように注意深く解答します。 | 読解力の向上:与件文を迅速かつ正確に理解するための読解力「1次」でを鍛えます。 タイムマネジメント:解答時間の制約上、満点やキーワードの詰め込み狙いを避け、時間内で妥当な答を目指します。 |

そして論点だけは多いのに出題マーク数が少ない「会社法」は、覚えた所が試験に出ない。そこで誤答を見つけて消去法にするセンスは、そのまま「2次」の国語力とイコールです。

①設立

「会社法」ではかつて機関(株主総会・取締役会)が何マークも出題されたが、今は設立→機関の順に学ぶことにチェンジ。直近の就職人気の大企業離れと、起業・ベンチャーブームを思えば納得です。

株式

×エは難しいので、イエの2択に絞ればOK。

| × | →○ | |

| ×ア | 常に優先 | 劣後 |

| ×ウ | 資本金 | 資本金と資本準備金 |

| ×エ | 公開会社・非公開会社を問わず | 非公開会社においては |

| 株式と社債の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| 株式 | 社債 | |

| ×ア | 会社が解散して清算する場合、株主は、通常の債権者、社債権者等の債権者に劣後し、これら債権者の債務を弁済した後に残余財産があれば、その分配を受ける。 | 会社が解散して清算する場合、社債権者は、通常の債権者に常に優先し、これら債権者の債務の弁済前に、弁済を受けることができる。 |

| 〇イ | 株券を発行する旨の定款の定めのある公開会社は、当該株式に係る株券を発行しなければならない。 | 募集事項として社債券を発行する旨を定めている場合、会社は当該社債に係る社債券を発行しなければならない。 |

| ×ウ | 株式の対価として払込み又は給付された財産は、全て資本金の額に組み入れられる。 | 社債の対価として払い込まれた金銭は、全て資本金の額に組み入れられる。 |

| ×エ | 株式引受人の募集は、有利発行ではない場合であっても、公開会社・非公開会社を問わず、株主総会の決議事項である。 | 社債の引受人の募集は、公開会社・非公開会社を問わず、株主総会の決議事項ではない。 |

正答率E=誤答に導くひっかけ。4択マークで正答率20%未満とはどーなのよ?

| × | →○ | |

| ×ア | ない | ある |

| ×イ | 全員の | 2/3 (難) |

| ×ウ | 一人が | 全員が |

| 全員が設立時発行株式 | 全株式 |

| 株式会社の設立に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 株式会社を設立するに当たって、株式会社の定款に、発起人の氏名を記載又は記録する必要はない。 ×イ 発起設立における設立時取締役の選任は、定款に別段の定めがない場合、発起人の全員の同意により決定する。 ×ウ 発起人が複数いる場合、発起設立の場合には発起人の全員が設立時発行株式を引き受けなければならないが、募集設立の場合には、発起人の一人が設立時発行株式を引き受ければよく、発起人全員が設立時発行株式を引き受ける必要はない。 ○エ 発起人は、現物出資について裁判所選任の検査役の調査を経た場合、現物出資者又は当該財産の譲渡人である場合を除き、現物出資財産の不足額填補責任を負わない。 |

正答率Bでよくある「あべこべ」。猫が見てもヘンだと気が付きます。

| × | →〇 | |

| ×ア | 有する | 有しない(あべこべ) |

| ×イウ | できる | できない |

| 取締役会設置会社における自己株式に関する記述として、最も適切なものはどれか。 なお、本問における株式会社は、監査役会設置会社であり、また、種類株式発行会社ではなく、定款において自己株式に係る特段の定めはないものとする。 |

| ×ア 株式会社は、その保有する自己株式について、議決権を有する。 ×イ 株式会社は、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができる。 ×ウ 株式会社は、その保有する自己株式について、新株予約権の無償割当てをすることができる。 ○エ 株式会社は、その保有する自己株式を消却する場合、取締役会決議によって、消却する自己株式の数を定めなければならない。 |

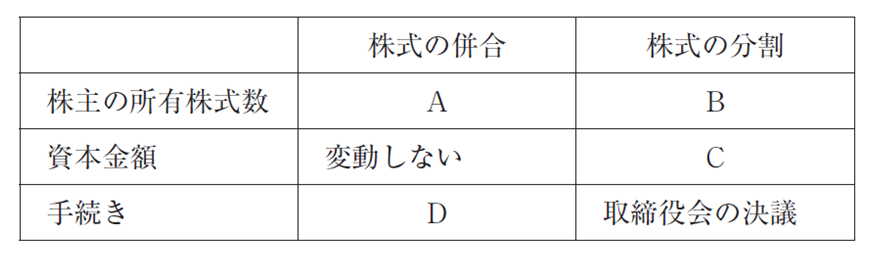

株式を併合すれば減り、分割すれば増えるのは国語の問題。それと、大事なことは株主総会の特別決議です。

| 下表は、取締役会設置会社における株式の併合と株式の分割との比較に関する事項をまとめたものである。空欄A~Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

| A | B | C | D | |

| ○ア | 減少 | 増加 | 変動しない | 株主総会の特別決議 |

| ×イ | 減少 | 増加 | 変動する | 株主総会の特別決議 |

| ×ウ | 増加 | 減少 | 変動しない | 株主総会の普通決議 |

| ×エ | 減少 | 増加 | 変動しない | 株主総会の普通決議 |

常識で〇イは選べる。そこで×アウエの間違いに注目し、会社設立あるあるを学びます。

| × | →○ | |

| ×ア | 実質的に設立を企画した者であれば、 しない場合においても | (削除) することで |

| ×ウ | はない | がある |

| ×エ | 株式会社 合名会社を~ | 株式会社や合名会社 (削除) |

| 会社法が定める定款、商号に関する記述として、最も適切なものはどれか。 なお、本問における株式会社は、特例有限会社ではないものとし、また、本問における定款は書面によって作成するものとする。 |

| ×ア 株式会社においては、実質的に設立を企画した者であれば、定款に署名又は記名押印しない場合においても、発起人となることができる。 〇イ 株式会社を設立するに当たって作成した定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない。 ×ウ 株式会社を設立する場合、その商号中に「株式会社」の文字を用いなければならないが、合名会社を設立する場合は、その商号中に「合名会社」の文字を用いる必要はない。 ×エ 株式会社を設立する場合の定款には、目的を記載しなければならないが、合名会社を設立する場合の定款には、必ずしも目的を記載する必要はない。 |

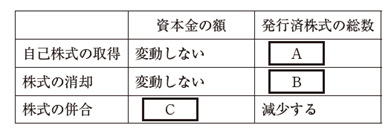

穴埋めはそのまま覚える。正確には覚えなくても常識で解けます。

| A | B | C | |

| ×ア | 減少する | 減少する | 変動しない |

| ×イ | 減少する | 変動しない | 増加する |

| 〇ウ | 変動しない | 減少する | 変動しない |

| ×エ | 変動しない | 変動しない | 増加する |

| 下表は、会社法が定める自己株式の取得、株式の消却、株式の併合が行われた場合の、資本金の額及び発行済株式の総数の変動をまとめたものである。 表中の空欄A~Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

会話問題

×ウは実際と真逆のことをしれっと書いてあります。このボケにツッコミをすると、一生忘れなくなります。

| (設問1) | × | →○ |

| ×ア | できません | できないのは公開会社です |

| ×イ | できません | できます |

| ×ウ | 定款で株券を発行する旨を定めることはできません | 定款に定めることで株券を発行することができます |

| 以下の会話は、甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話に基づき下記の設問に答えよ。 |

| 甲 氏:「最近、私の友人が株式会社を立ち上げました。私も、株式会社をつくって、事業をやりたいと思います。友人の株式会社は、公開会社ではない株式会社と聞きました。公開会社ではない株式会社とは、どのような会社ですか。」 あなた:「公開会社ではない株式会社とは、発行する全部の株式が譲渡制限株式である会社をいいます。」 甲 氏:「公開会社ではない株式会社には、どのような特徴があるのでしょうか。」 あなた:「公開会社ではない株式会社の場合には、【A】 。」 甲 氏:「ありがとうございます。今後、実際に株式会社を設立する場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか。」 あなた:「【B】 。」 甲 氏:「ありがとうございます。分からないことがあったら、またお伺いします。」 |

| (設問1 ) 会話の中の空欄Aに入る記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 議決権制限株式を発行するときは、発行済株式総数の2 分の1 以下までしか発行できません ×イ 社債を発行することはできません ○ウ 剰余金の配当を受ける権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いをする旨を定款で定めることができます ×エ 定款で株券を発行する旨を定めることはできません |

| (設問2 ) 会話の中の空欄Bに入る記述として、最も適切なものはどれか。 |

黙っていても○ア一択なので、×イウエを覚えます。

| (設問2) | × | →○ |

| ×イ | はできませんので、注意してください | ができます |

| ×ウ | 300万円 | 1円 |

| ×エ | 3名 とよいでしょう | 1名 必要はありません |

| ○ア 株式会社を設立するに当たって作成する定款には、商号を記載又は記録しなければなりませんので、考えておくとよいでしょう ×イ 株式会社を設立するに当たって作成する定款は、電磁的記録により作成することはできませんので、注意してください ×ウ 株式会社を募集設立によって設立する場合、最低資本金の額は300 万円となりますので、注意してください ×エ 発起人は3 名以上でなければなりませんので、甲氏のほかに発起人となってくれる人を探しておくとよいでしょう |

長文ですが、正答率Aの易問。誤答選択肢の特殊決議やクローバックを覚えておきます。

| A | B | C | D | |

| ×ア | 3分の1 | 3分の2 | 特別決議 | クローバック |

| ×イ | 50% | 51% | 特殊決議 | クローバック |

| ×ウ | 50% | 51% | 特殊決議 | デッドロック |

| ○エ | 50% | 3分の2 | 特別決議 | デッドロック |

| X株式会社(以下「X社」という。)は、Y株式会社(以下「Y社」という。)、Z株式会社(以下「Z社」という。)とともに、国内に3 社が出資する合弁会社(株式会社の形 態)を設立して、共同事業を行うことを検討している。 以下の会話は、X社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄A~Dに入る数値と語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 甲 氏:「先日、Y社の担当者とZ社の担当者との間で、合弁会社の設立についての会議をしました。合弁会社が実施する業務や弊社、Y社、Z社の役割分担については、だいたい意見が一致したのですが、出資比率をどうするのかで、なかなかまとまっていません。合弁会社の出資比率をどの程度にするのかは、どのような視点から検討すればよいのでしょうか。」 あなた:「出資比率をどうするのかはとても重要です。合弁会社で、議決権制限が付いていない普通株式のみを発行する場合、出資比率は、議決権比率となります。定款で特別に定めをしない場合、X社の出資比率を【A】 とすると、合弁会社の株主総会におけるいわゆる普通決議事項について拒否権を有し、単独で議案の可決を阻止することができます。また、X社の出資比率を【B】 とすると、株主総会のいわゆる【C】 事項について単独で決定権を有することになります。」 甲 氏:「なるほど、出資比率というのは大切なのですね。でも、出資比率を大きくすると、それだけ合弁会社の事業が立ち行かなくなった場合の責任も重くなると思います。出資比率を大きくしなくても、重要な事項の決定については、弊社の意見を反映させたいと思います。どうすればよいでしょうか。」 あなた:「合弁会社の株主間契約で、重要な事項の決定は株主全員の合意によることとする定めを置いたり、事案によっては、定款で株主総会や取締役会の定足数・決議要件を加重することを定める場合もあります。合弁会社の株主間契約で、重要な事項の決定は株主全員の合意が必要と定めた場合、株主全員の合意が得られず、重要な事項が決定できなくなるという、いわゆるD が生じる場合があります。このため、このような場合を想定し、いわゆる【D】 条項を設けて、対応手順などを定めておくことも重要です。」 甲 氏:「いろいろあるのですね。また、話が進みましたら相談します。」 あなた:「分かりました。契約書の内容を相談する必要があれば、専門の弁護士を紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。」 |

やや意外ですが、法人は発起人になることができる。それだけを教えるために、壮絶なコントが始まります。

| (設問1) | A | B |

| ×ア | 発起設立、募集設立のいずれの場合でも、乙氏は発起人にならなければなりません | X株式会社は法人なので、発起人になることはできません |

| ×イ | 発起設立、募集設立のいずれの場合でも、乙氏は発起人にならなければなりません | |

| ×ウ | 発起設立によって株式会社を設立する場合には乙氏は発起人にならなければなりませんが、募集設立によって株式会社を設立する場合には、必ずしも乙氏は発起人になる必要はありません | X株式会社は法人なので、発起人になることはできません |

| 〇エ | 発起設立によって株式会社を設立する場合には乙氏は発起人にならなければなりませんが、募集設立によって株式会社を設立する場合には、必ずしも乙氏は発起人になる必要はありません |

| 以下の会話は、株式会社の設立を考えている甲氏と中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、甲氏は、定款を書面で作成することを考えている。 |

| 甲 氏:「これまで、個人で事業を行っていましたが、事業が軌道に乗ってきたので、株式会社を設立したいと思います。新しく設立する会社が発行する株式については、私が引き受ける他に、私の父が設立したX株式会社と私の友人である乙氏にも引き受けてもらうことになっています。ちょっと調べたところ、株式会社を設立する場合には、定款に発起人が署名または記名押印をしなければならないと聞きました。私は発起人になることにしていますが、乙氏も発起人にならなければならないのでしょうか。」 あなた:「【A】。」 甲 氏:「ありがとうございます。では、X株式会社は発起人になることはできるのでしょうか。」 あなた:「【B】。」 甲 氏:「また、株式会社を設立するに際しては、取締役を選任しなければならないと聞きました。会社法では、私は取締役に必ず就任しなければならないのでしょうか。」 あなた:「【C】。」 甲 氏:「定款では、その設立時取締役の定めはしない予定なのですが、この場合、設立時取締役というのは、どのような手続で選任することになるのでしょうか。」 あなた:「【D】。」 甲 氏:「いろいろとありがとうございます。分からないことがあったら、またお伺いします。」 あなた:「お気軽にご相談ください。必要があれば、知り合いの弁護士を紹介します。」 |

| (設問1 ) 会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 |

| (設問2 ) 会話の中の空欄CとDに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、定款では設立時取締役として定められた者はいないものとする。 |

(設問2)は、発起人⇔設立時取締役の関係を問う、2×2=4択コント。常識で解けます。

| (設問2) | C | D |

| ×ア | いいえ。設立時取締役は必ずしも発起人でなくてもよいので、必ずしも甲氏が設立時取締役になる必要はありません | 発起設立、募集設立のいずれの場合も、発起人全員の同意によって選任することになります |

| 〇イ | いいえ。設立時取締役は必ずしも発起人でなくてもよいので、必ずしも甲氏が設立時取締役になる必要はありません | 発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任することになります |

| ×ウ | はい。甲氏は発起人ですので、必ず設立時取締役にならなければなりません | 発起設立、募集設立のいずれの場合も、発起人全員の同意によって選任することになります |

| ×エ | はい。甲氏は発起人ですので、必ず設立時取締役にならなければなりません | 発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任することになります |

②機関設計(株式会社)

大企業であれ中小であれ、勤務先が株式会社なら知っておくべき最低常識。それが株主総会&取締役会と、監査役の位置づけです。

株主総会

×アウは主語があべこべ、×エは前提があべこべ

| × | →○ | |

| ×ア | 株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも | 株主総会議事録は |

| ×ウ | 株主総会議事録は | 株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも ※後半の下線部は削除 |

| ×エ | 得ることなく | 得ることで |

| 監査役会設置会社において、実際に開催された株主総会及び取締役会の各議事録の比較に係る会社法(会社法施行規則を含む。)の規定に関する記述として、最も適切なものはどれか。 なお、本問においては、いずれの議事録も書面により作成されているものとする。 |

| ×ア 株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも、出席した取締役及び監査役の全員が署名又は記名押印をする必要はない。 ○イ 株主総会議事録には株主総会が開催された日時及び場所を、取締役会議事録には取締役会が開催された日時及び場所を記載しなければならない。 ×ウ 株主総会議事録は株主総会の日から10 年間本店に備え置かなければならないが、取締役会議事録は取締役会の日から5 年間を超えて本店に備え置く義務はない。 ×エ 株主は、株主総会議事録、取締役会議事録のいずれも、裁判所の許可を得ることなく、株式会社の営業時間内はいつでも閲覧又は謄写の請求をすることができる。 |

10に制限するということは、20も30も提案するやんちゃな株主がいたのでしょう。

| 以下の文章は、令和元年になされた会社法改正に関して説明したものである。空欄に入る数値として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 なお、議案要領通知請求権とは、株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること(招集通知に記載又は記録すること)を請求できる権利のことである。 |

| 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70 号)においては、株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置として、取締役会設置会社の株主が議案要領通知請求権(会社法第305 条第1 項)を行使する場合に、同一の株主総会に提案することができる議案の数の上限を【 】に制限することとされた。 |

| ×ア 3 ×イ 5 ×ウ 7 ○エ 10 |

R5は第1問からいきなりの長文なので後回し。当問は珍しいパターンで、勝手に追加された公開会社⇔非公開会社の違いを除くと、すべて正解知識です。

| × | →○ | |

| ×ア | 公開会社ではない会社及び公開会社のいずれの会社においても、 | (削除) |

| ×ウ | 公開会社ではない会社においては 公開会社においては があるか否かにかかわらず | (削除) (削除) がある場合は |

| ×エ | 公開会社ではない会社においては が、公開会社においては~ | (削除) (削除) |

| 株主総会に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 株主総会の報告事項及び決議事項について、株主総会における決議及び報告のいずれも省略することが可能となった場合、株主総会の開催を省略することができるため、株主総会議事録の作成も不要となる。 〇イ 公開会社ではない会社及び公開会社のいずれの会社においても、取締役又は株主が提案した株主総会の目的である事項について、当該提案につき議決権を行使することができる株主の全員から書面又は電磁的方法により同意の意思表示があったときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。 ×ウ 公開会社ではない会社においては、株主総会は、株主全員の同意があるときは招集手続を経ることなく開催することができるが、公開会社においては、定款に書面による議決権行使及び電磁的方法による議決権行使に関する定めがあるか否かにかかわらず、株主全員の同意があっても、招集手続を経ることなく株主総会を開催することはできない。 ×エ 公開会社ではない会社においては、取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことについて株主の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされるが、公開会社においては、このような株主全員の同意の意思表示があっても、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされない。 |

×イウエはいつも通り、「公開会社ではない会社」の但し書きを削除すると、超簡単になる。○アもテキスト知識です。

| × | →○ | |

| ×イウエ | 公開会社ではない会社の、は、 | (削除) |

| ×イ | において開催しなければならず 定款によっても~ | 以外で開催することができる (削除) |

| ×エ | はできない | もできる |

| 会社法が定める株式会社の株主総会に関する記述として、最も適切なものはどれか。 なお、本問においては、株主総会の招集手続の省略及び株主総会の開催の省略は考慮しないものとする。 |

| 〇ア 公開会社ではない会社の株主総会の招集通知は、当該会社が取締役会設置会社である場合には、株主総会の日の1 週間前までに発出しなければならず、定款により、その期間を短縮することはできない。 ×イ 公開会社ではない会社の株主総会は、当該会社が取締役会設置会社である場合、会社の本店所在地において開催しなければならず、定款によっても、会社の本店所在地とは別の場所を開催地とすることはできない。 ×ウ 公開会社ではない会社は、株主に対し、委任状を招集通知に同封して委任状勧誘を行うことはできない。 ×エ 公開会社ではない会社は、書面による議決権行使の制度を設けることはできるが、電磁的方法による議決権行使を認める制度を設けることはできない。 |

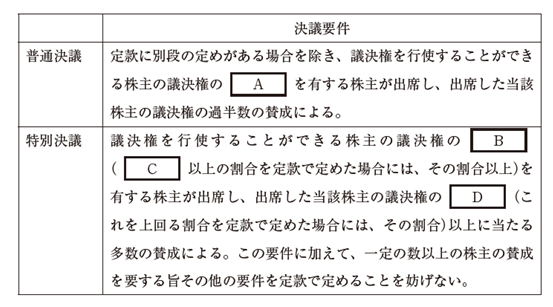

穴埋めはそのまま覚える。試験に出る所が大事です。

| A | B | C | D | |

| ×ア | 過半数 | 過半数 | 5分の1 | 3分の2 |

| 〇イ | 過半数 | 過半数 | 3分の1 | 3分の2 |

| ×ウ | 半数以上 | 過半数 | 3分の1 | 3分の2 |

| ×エ | 半数以上 | 半数以上 | 5分の1 | 4分の3 |

| 下表は、会社法が定める普通決議(会社法第309 条第1 項)と特別決議(会社法第309 条第2 項)に関する事項をまとめたものである。 表中の空欄A~Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

|

取締役・取締役会

○ア一択にできないと、×イウエにバツをするのが難問に。エは一部の会社において社外役員選任が義務になりました。

| × | →○ | |

| ×イ | 2ヵ月 監査役会は~ | 3ヵ月 (削除) |

| ×ウ | 取締役の全員 監査役が同意しなくても | 取締役と監査役の全員 (削除) |

| ×エ | ※ | (追加)監査役等設置、公開、大会社、上場済であるときは |

| 会社法が定める取締役会と監査役会の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。 なお、本問における会社は、監査役会設置会社であって、公開会社ではなく、かつ、大会社ではない。また、定款に別段の定めはないものとする。 |

| 取締役会 | 監査役会 | |

| ○ア | 取締役会の決議に参加した取締役であって、当該決議に係る議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される。 | 監査役会の決議に参加した監査役であって、当該決議に係る議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される。 |

| ×イ | 取締役会は、2 か月に1 回以上開催しなければならない。 | 監査役会は、取締役会が開催される月には開催しなければならない。 |

| ×ウ | 取締役会は、取締役の全員が招集手続の省略に同意すれば、監査役が同意しなくても、招集手続を省略して開催することができる。 | 監査役会は、監査役の全員が招集手続の省略に同意すれば、招集手続を省略して開催することができる。 |

| ×エ | ※取締役会を構成する取締役のうち2 人以上は、社外取締役でなければならない。 | 監査役会を構成する監査役のうち半数以上は、社外監査役でなければならない。 |

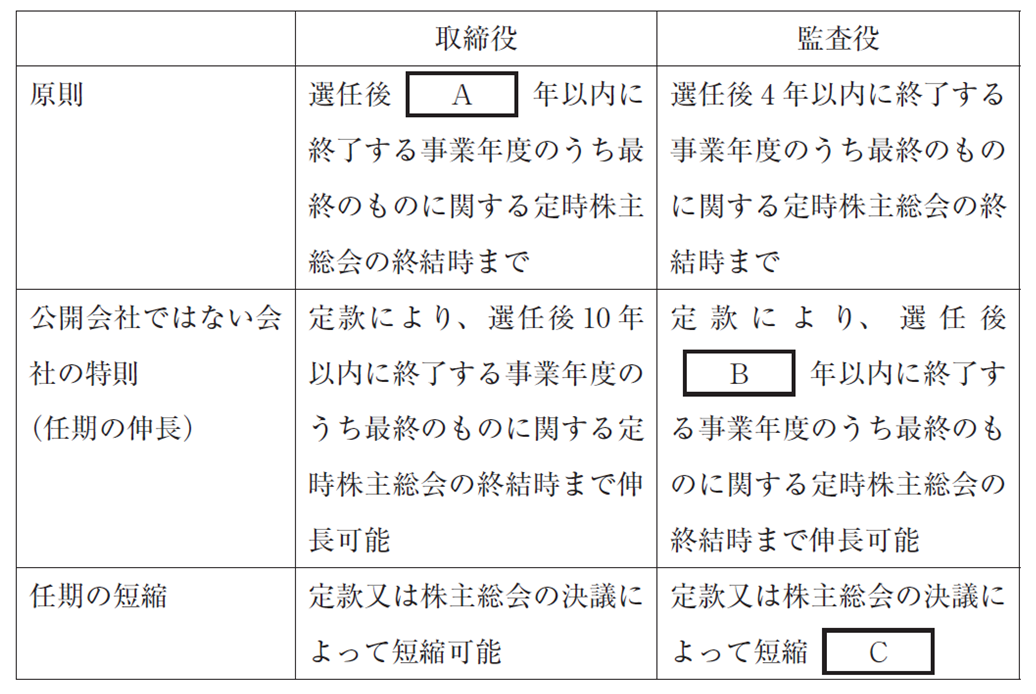

テキストレベルの基本問題です。

| 下表は、会社法が定める監査役設置会社における取締役と監査役の任期をまとめたものである。空欄A~Cに入る数値と語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 なお、本問においては、補欠取締役・補欠監査役が取締役・監査役に就任した場合の任期、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社となるための定款変更、公開会社となるための定款変更、監査役の監査権限を会計監査に限定する定款変更 等による任期の終了は考慮しないものとする。 また、定款に剰余金配当に関する特段の定めはない。 |

|

| A | B | C | |

| ×ア | 1 | 8 | 不可 |

| ×イ | 1 | 10 | 可能 |

| ×ウ | 2 | 8 | 可能 |

| ○エ | 2 | 10 | 不可 |

取締役及び監査役の選任は、総会議決権の過半数で足りる通常決議事項。その1行をわざと長く説明した設問です。

| 監査役会設置会社における取締役及び監査役の株主総会における選任と解任の決議に関する事項の記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 取締役及び監査役の解任に関する株主総会の決議は、いずれも、定款に定めることにより、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うとすることができる。 ×イ 取締役及び監査役の解任に関する株主総会の決議は、いずれも、定款に別段の定めがない場合、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。 ×ウ 取締役及び監査役の選任に関する株主総会の決議は、いずれも、定款に定めることにより、議決権を行使することができる株主の議決権の5分の1 を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うとすることができる。 〇エ 取締役及び監査役の選任に関する株主総会の決議は、いずれも、定款に別段の定めがない場合、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行わなければならない。 |

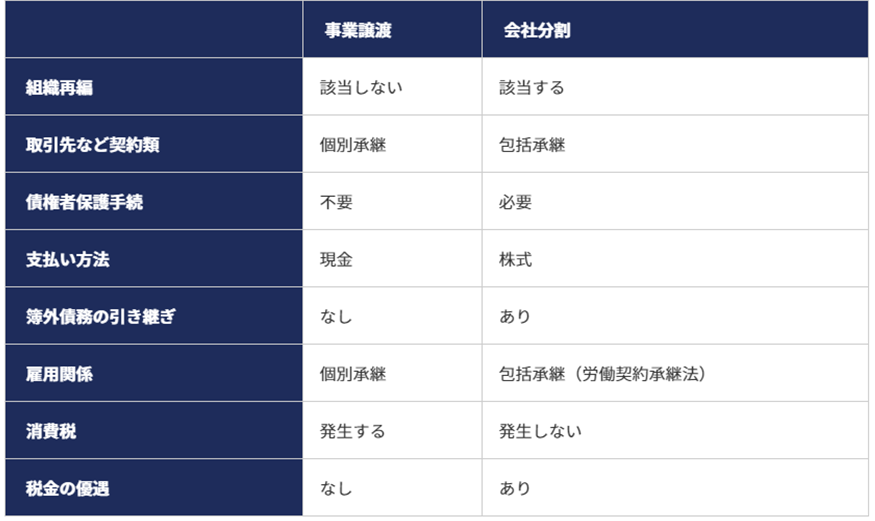

取締役会の招集に関する細かい知識です。この手の再出題はないので、過去問集のヘタクソ解説で間違ったことを覚えるより、ネットを眺める方が良いです。

| × | →○ | |

| ×ア | いかなる場合においても はできないとされている | 五日以内に招集されない時は ができる |

| ×イ | とされている | などの定めはない |

| ×エ | 発しなければならないとされている | 発する会社が多い |

| 監査役会設置会社における取締役会の会社法の定めに関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、本問における取締役会は特別取締役による取締役会は考慮しないものとする。 |

| ×ア 会社法上、監査役は、必要があると認めるときは、取締役に対し、取締役会の招集を請求することができるとされているが、いかなる場合においても監査役自らが取締役会を招集することはできないとされている。 ×イ 会社法上、定款又は取締役会で定めた取締役が取締役会を招集する場合、取締役会の招集通知には、取締役会の日時及び場所並びに取締役会の目的事項を記載しなければならないとされている。 〇ウ 会社法上、取締役会の招集通知は、各取締役の他に、各監査役に対しても発しなければならないとされている。 ×エ 会社法上、取締役会の招集通知は、定款で定めることにより、取締役会の日の1 週間前までに発する必要はなくなるが、その場合でも取締役会の日の3 日前までには発しなければならないとされている。 |

〇イがもし誤答だったら、大変。×アウエは豆知識程度で、暗記不要です。

| × | →○ | |

| ×ア | 取締役会 | 株主総会 |

| ×ウ | 使用人 | 監査役 |

| ×エ | であっても、監査役会の決議を経なければ できない | はその取締役に対し できる |

| 監査役会設置会社における監査役に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 監査役の報酬は、その額を定款で定めていないときは、取締役会の決議で定めなければならない。 〇イ 監査役は、当該会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 ×ウ 監査役は、当該会社の取締役・使用人、子会社の取締役を兼ねることができないが、子会社の使用人については兼ねることができる。 ×エ 監査役は、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときであっても、監査役会の決議を経なければ、当該行為の差止めを請求することができない。 |

会話問題

正解〇アですが、イウエももっともらしいのでCランクに。

| X株式会社(以下「X社」という。)は、取締役会及び監査役会を設置している会社(公開会社ではなく、かつ大会社ではない)である。 中小企業診断士であるあなたは、2019 年1 月に、今年(2019 年)の株主総会のスケジュール等について、X社の株主総会担当者の甲氏から相談を受けた。以下の会話は、その相談の際のものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 |

| 甲 氏:「当社の事業年度は、4 月1 日から翌年3 月31 日までです。2019 年は6 月27 日(木)に株主総会を開催したいと考えています。株主総会の招集通知はいつまでに発送すればよいですか。」 あなた:「御社では、株主総会に出席しない株主に、書面による議決権の行使や、電磁的方法による議決権の行使を認める制度を設けていますか。」 甲 氏:「いいえ。設けていません。」 あなた:「そうすると、御社は、取締役会を設置している会社ですが、公開会社ではありませんし、また、書面による議決権の行使や、電磁的方法による議決権の行使を認める制度を設けていないので、【A】 までに招集通知を発送する必要があります。」 甲 氏:「分かりました。ところで、今回の株主総会でも、昨年と同様、3 年前まで当社の取締役であった乙氏が、「自分を取締役に選任しろ」という議案を株主提案として提出してくると聞いています。どのような点に注意した方がよいでしょうか。」 あなた:「御社では、定款で株主提案に関する何らかの規定は設けていますか。」 甲 氏:「いいえ。定款では特に規定は設けていません。」 あなた:「【B】 」 |

| (設問1 ) 会話の中の空欄Aに入る記述として、最も適切なものはどれか。 |

| 〇ア 株主総会の日の1 週間前 ×イ 株主総会の日の2 週間前 ×ウ 原則として株主総会の日の1 週間前ですが、定款で1 週間を下回る期間を定めた場合にはその期間の前 ×エ 原則として株主総会の日の2 週間前ですが、定款で2 週間を下回る期間を定めた場合にはその期間の前 |

×エは「必ず」がOUT。アは×6→8、イは×100分の3→〇100分の1ですが、やや細かいので誤答でもOK。

| (設問2 ) 会話の中の空欄Bに入る記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 御社の場合、株主が、株主提案について、議案の要領を株主に通知することを求めるには、株主総会の日の6 週間前までに請求することが必要です。このため、乙氏が株主提案をしてきた場合は、この要件を満たしているのかを確認してください。 ×イ 御社の場合、株主が、株主提案について、議案の要領を株主に通知することを求めるには、総株主の議決権の100 分の3 以上の議決権又は300 個以上の議決権を、6 か月前から引き続き有していることが要件となります。このため、乙氏が株主提案をしてきた場合は、この要件を満たしているかを確認してください。 〇ウ 株主の提案する議案が、実質的に同一の議案につき株主総会において総株主の議決権の10 分の1 以上の賛成を得られなかった日から3 年を経過していない場合は、会社は、その株主提案を拒絶することができます。乙氏は、昨年の株主総会でも同様の株主提案をしてきたとのことですので、乙氏が株主提案をしてきた場合は、まず昨年の賛否の状況を確認してください。 ×エ 株主の提案する議案が、法令や定款に違反する議案の場合であっても、株主提案は、株主の基本的な権利ですので、議案の要領を株主に通知する必要があります。このため、乙氏が株主提案をしてきた場合は、その提案が法令に違反するものであっても、必ず、議案の要領を株主に通知してください。 |

取締役会に3人以上必要な理由は、2人だと喧嘩するからです。エもちゃんと×の理由がありますが、語感で落とせます。

| 以下の会話は、X株式会社(以下「X社」という。)の取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 なお、X社は、会社法上の大会社ではなく、かつ公開会社ではない。 |

| 甲 氏:「X社は、これまで、私一人が取締役として事業を行っていましたが、今後、会社を大きくしたいので、まず手始めに取締役の人数を増やしたいと思っています。株式会社の機関設計には、いろいろな組み合わせがあると聞いて悩んでいます。どうしたらよいでしょうか。」 あなた:「取締役会を設置するかについては、どのように考えていますか。」 甲 氏:「取締役会を設置したいと考えています。」 あなた:「そうすると、X社では、取締役会を設置するということなので、【A】 。監査役については、何か考えていますか。」 甲 氏:「まだ、どうしたらいいのか決めていません。どうすればよいですか。」 あなた:「会計参与や会計監査人を置くことは考えていますか。」 甲 氏:「いいえ。知り合いの会社でも会計参与や会計監査人は置いていないと聞きましたので、X社でも、置かないこととしたいです。」 あなた:「現在、X社の定款では、全ての株式の譲渡には株主総会の承認を必要とすると定めていますが、これを変更することは考えていますか。」 甲 氏:「取締役会を設ける予定のため、全ての株式の譲渡制限については、取締役会の承認を必要とするという定款の定めに変更しようと思っています。」 あなた:「これまでのお話をまとめると、今後、X社は、取締役会を設置する、会計参与や会計監査人は設置しない、定款で全ての株式に譲渡制限に関する定めを置くという会社にするということでよいですか。」 甲 氏:「はい、そうです。」 あなた:「そうすると、X社では、【B】 。」 |

| (設問1 ) 会話の中の空欄Aに入る記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 甲氏以外の取締役を選任する場合、取締役は法人でも構いません ×イ 取締役の人数については、甲氏を含めて2 人いればよく、3 人までは必要ありません ○ウ 取締役の人数については、甲氏を含めて3 人以上必要になります ×エ 取締役の人数については、甲氏を含めて4 人以上必要になり、そのうち1 人は社外取締役でなければなりません |

会社の規模が大きくなるにつれ、取締役1名→監査役会設置までのルールが変わります。×エは取締役会を設置しない場合、×イは大会社かつ公開会社の場合(で社外監査役1名)。×ウはさすがにそこまで不要です。

| (設問2 ) 会話の中の空欄Bに入る記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 監査役会を設置しない場合、定款の定めにより、監査役の権限を会計監査に関する事項に限定することができます ×イ 監査役会を設置する場合には、監査役は3 人以上必要ですが、社外監査役を置く必要はありません ×ウ 監査役を置く代わりに、指名委員会等設置会社にして監査委員を置いたり、監査等委員会設置会社にして監査等委員を置くことができます ×エ 監査役を設置しないこともできます |

③組織再編(株式会社)

昔のような古き良き大家族主義の企業は少数になり、部門の切り売りや、事業承継のためのM&Aは日常茶飯事に。安く買いたい、高く売りたい双方に必須の知識です。

当問は〇イ一択。×アウを見破るのはやや難です。

| × | →○ | |

| ×ア | 譲受 | 譲渡 |

| ×ウ | 事業の一部 | 重要でない事業の一部 |

| ×エ | ない | ある |

| 会社法が定める株式会社の事業譲渡に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、反対株主の買取請求権に関する会社法第469 条第1 項第1 号及び第2 号については考慮しないものとする。 |

| ×ア 事業譲渡の対価は、金銭でなければならず、譲受会社の株式を用いることはできない。 〇イ 事業譲渡をする会社の株主が、事業譲渡に反対する場合、その反対株主には株式買取請求権が認められている。 ×ウ 事業の全部を譲渡する場合には、譲渡会社の株主総会の特別決議によって承認を受ける必要があるが、事業の一部を譲渡する場合には、譲渡会社の株主総会の特別決議による承認が必要となることはない。 ×エ 当該事業を構成する債務や契約上の地位を譲受人に移転する場合、個別にその債権者や契約相手方の同意を得る必要はない。 |

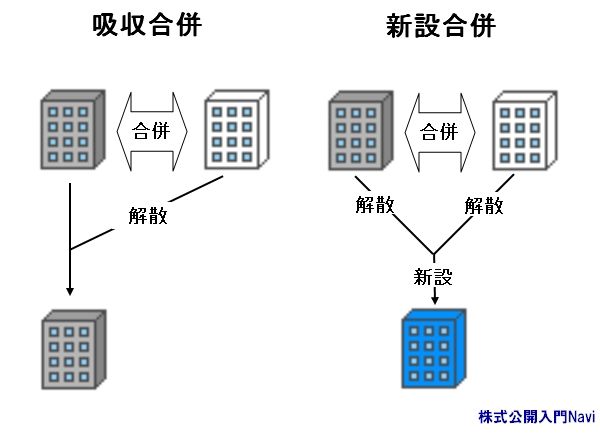

正答率Cとは最後の2択。設問文が言いがかり、嫌がらせの如く難化することも。

| × | →○ | |

| ×イ | 手続きが終了していない~ | 期間及び手続の終了後 |

| ×ウ | 種類を問わず当然にその全てを | 種類によっては自然に(一部NG) |

| ×エ | 吸収合併 | 新設合併 |

| 会社法が定める株式会社の合併に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記がなされるまでは第三者に対抗することができない。 ×イ 吸収合併存続会社は、債権者異議手続が終了していない場合においても、合併契約に定めた効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。 ×ウ 吸収合併存続会社は、私法上の権利義務のほか、吸収合併消滅会社が有していた行政機関による許認可などの公法上の権利義務についても、その権利義務の種類を問わず、当然に、その全てを吸収合併消滅会社から引き継ぐ。 ×エ 吸収合併における合併の対価は、株式に限られ、金銭を対価とすることはできない。 |

×アイは細かい所まで覚えるのでなく、何かヘン?の語感で落とします。

| × | →○ | |

| ×ア | 認められる 不要 | 認められない 必要 |

| ×イ | 20日あれば | 20日間のうちに株主の1/6以上の反対がなければ |

| ×ウ | 及び消滅会社のいずれ | (削除) ※消滅会社での総会決議は必要 |

| いわゆる簡易合併手続に関する会社法における記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 簡易合併手続においては、存続会社のすべての株主に株式買取請求権が認められるが、存続会社における債権者保護手続は不要である。 ×イ 簡易合併手続は、吸収合併契約締結から合併の効力発生日まで20 日あれば、実施することが可能である。 ×ウ 簡易合併手続は、存続会社及び消滅会社のいずれにおいても、合併承認に係る株主総会の決議を不要とする手続である。 ○エ 存続会社の全株式が譲渡制限株式であり、かつ、合併対価の全部又は一部がかかる存続会社の譲渡制限株式である場合、簡易合併手続を用いることはできない。 |

誤答選択肢が長くてわかりにくいほど、正文化RTAはすばやくくだらなく暗記が進みます。

| × | →〇 | |

| ×ア | される | されない |

| ×イ | を問わず される | によって されるか否かが異なる |

| ×エ | 存続会社 | 消滅会社 |

| 会社法が定める合併に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 吸収合併を簡易合併手続により実施する場合、合併により交付する対価は、吸収合併存続会社の株式に限定される。 ×イ 吸収合併を簡易合併手続により実施する場合、吸収合併消滅会社が行政機関から取得した許認可等の公法上の権利義務は、その種類を問わず、当然に吸収合併存続会社に承継される。 〇ウ 吸収合併を簡易合併手続により実施する場合、吸収合併存続会社においては、合併承認に係る株主総会の決議は不要となるが、吸収合併消滅会社においては、合併承認に係る株主総会の決議が必要となる。 ×エ 吸収合併を簡易合併手続により実施する場合、吸収合併存続会社においては、債権者保護手続(債権者異議手続)を履行しなければならないが、吸収合併消滅会社においては、債権者保護手続(債権者異議手続)を履行する必要はない。 |

会話問題

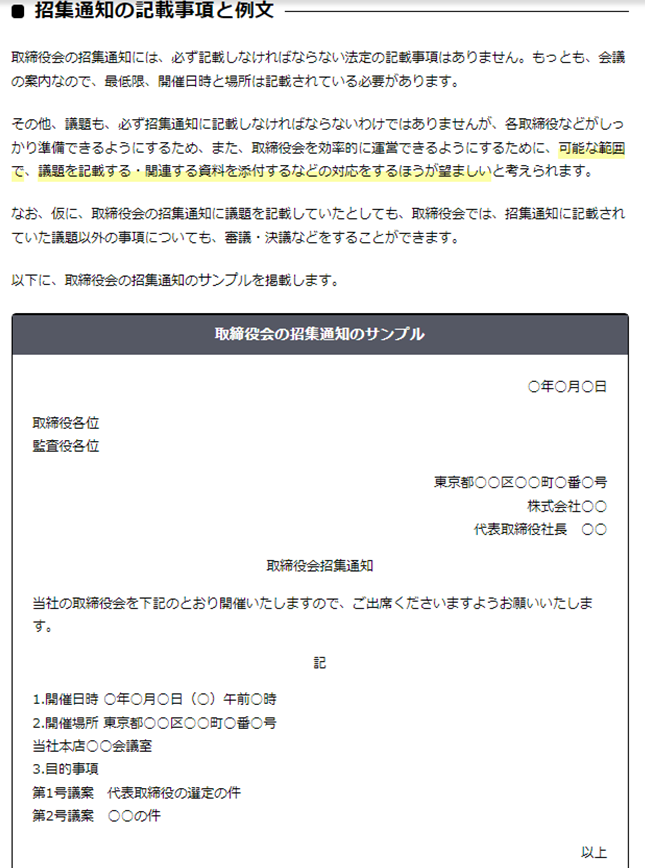

事業譲渡と会社分割の違いを知るなら、難解な解説よりネットの方が速くて親切です。

| 以下の会話は、X株式会社(以下「X社」という。)の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話に基づき下記の設問に 答えよ。 なお、本問における甲氏とあなたとの間の会話内の会社分割は、吸収分割のことを指している。 |

| 甲 氏:「弊社の事業の一部であるb 事業の業績が芳しくないので、b 事業を他の会社に売って、弊社の経営資源をa 事業に集中したいと思っています。 先日、資本関係にない株式会社であるY社から、b 事業を買いたいという話がありました。Y社の担当者によれば、方法としては、事業譲渡の方法と会社分割の方法があり、会社分割は吸収分割とのことでした。私は、b事業を売った対価を金銭としたいと思ったのですが、事業譲渡と会社分割とでは違いが生じるのでしょうか。」 あなた:「【A】 。」 甲 氏:「なるほど。その後、私が、弊社の経理部長乙氏に意見を聞いたところ、乙氏は、『これを機会にY社の株式を取得して、Y社との関係を深めてはどうか。』と話していました。b 事業を売った対価を株式とすることは、事業譲渡と会社分割のいずれでもできるのでしょうか。」 あなた:「【B】 。」 甲 氏:「ありがとうございます。事業譲渡によるのか、会社分割によるのかは、弊社内で再度検討します。ところで、事業譲渡と会社分割の手続きを少し お聞きしたいのですが、それぞれの手続きで違うところはあるのでしょうか。」 あなた:「【C】 。」 甲 氏:「分かりました。ありがとうございます。」 |

| (設問1 ) 会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 |

| × | →○ | |

| A、B | できません | できます |

「法務」過去問の細かい解説は読まなくて可。それより下線部をマルに直し、「なぜそうなの?」を考えると早いです。

| (設問2) | A | B |

| ×ア | 事業譲渡の場合では対価を金銭とすることはできますが、会社分割の場合では対価を金銭とすることはできません | 事業譲渡の場合では対価を株式とすることはできませんが、会社分割の場合では対価を株式とすることはできます |

| ×イ | 事業譲渡の場合では対価を金銭とすることはできますが、会社分割の場合では対価を金銭とすることはできません | 事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を株式とすることはできます |

| ×ウ | 事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を金銭とすることはできます | 事業譲渡の場合では対価を株式とすることはできませんが、会社分割の場合では対価を株式とすることはできます |

| ○エ | 事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を金銭とすることはできます | 事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を株式とすることはできます |

| × | →○ | |

| ×ア | いません | います |

| ×イ | は、登記をすることにより効力が発生するとされていますが、 | と |

| ×エ | 事業譲渡 | 会社分割(下線部あべこべ) |

| (設問2 ) 会話の中の空欄Cに入る記述として、最も適切なものはどれか。 なお、事業譲渡及び会社分割のいずれの場合においても、当該株主総会の承認決議と同時に解散決議をするものではなく、また、簡易手続(簡易事業譲渡、簡易会社分割)によるものではないものとする。 |

| ×ア 会社法では、事業譲渡の場合、X社の株主にいわゆる反対株主の買取請求権が認められていますが、会社分割では反対株主の買取請求権は認められていません ×イ 会社法では、事業譲渡は、登記をすることにより効力が発生するとされていますが、会社分割は、契約書に定めた効力発生日に効力が発生するとされています ○ウ 会社法には、会社分割では、X社で契約書などの事前開示書類を一定の期間、備置することが定められていますが、事業譲渡ではそのような定めはありません ×エ 会社法には、事業譲渡ではX社の債権者を保護するための債権者保護手続が定められていますが、会社分割ではそのような手続きは定められていません |

これも長文ですが、誤答にされた下線部の文字数はごく一部です。

| (設問1) | × | →○ |

| ×ア | 吸収合併、事業譲渡いずれの場合でも、X株式会社の債務は当然にY株式会社に承継されます | 吸収合併、事業譲渡のいずれの対価も金銭に限られません |

| 〇イ | 吸収合併の場合は、X株式会社の債務は当然にY株式会社に承継されますが、事業譲渡の場合には、債権者の承諾を得なければ、X株式会社の債務をY株式会社に承継させて、X株式会社がその債務を免れるということはできません | 吸収合併、事業譲渡のいずれの対価も金銭に限られません |

| ×ウ | 吸収合併の場合は、X株式会社の債務は当然にY株式会社に承継されますが、事業譲渡の場合には、債権者の承諾を得なければ、X株式会社の債務をY株式会社に承継させて、X株式会社がその債務を免れるということはできません | 吸収合併の対価はY株式会社の株式であることが必要ですが、事業譲渡の対価はY株式会社の株式に限られず、金銭によることも可能です |

| ×エ | 吸収合併の場合は、X株式会社の債務は当然にY株式会社に承継されますが、事業譲渡の場合には、債権者の承諾を得なければ、X株式会社の債務をY株式会社に承継させて、X株式会社がその債務を免れるということはできません | 吸収合併の対価は金銭であることが必要ですが、事業譲渡の対価は金銭に限られません |

| 以下の会話は、X株式会社の代表取締役である甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 なお、本問における吸収合併の手続においては、X株式会社を消滅会社とすることを念頭に置いている。 |

| 甲 氏:「このたび、X株式会社の事業の全部を譲渡することを考えており、譲渡先を探していたところ、取引先であるY株式会社から、X株式会社の事業の全部を譲り受けてもよいという話がありました。知人に聞いたところ、X株式会社の事業の全部をY株式会社に移管する方法としては、事業譲渡の他に吸収合併という方法もあるという話をしていました。取引先への商品代金の支払債務について、事業譲渡と吸収合併によって違いはあるのでしょうか。」 あなた:「A。」 甲 氏:「なるほど。ありがとうございます。では、吸収合併と事業譲渡で、Y株式会社から受け取る対価に違いはあるのでしょうか。」 あなた:「B。」 甲 氏:「では、Y株式会社に吸収合併又は事業譲渡ですべての事業を移管した場合、X株式会社はどうなるのでしょうか。」 あなた:「C。」 甲 氏:「なかなか悩ましいですね。実は、Y株式会社の他に、私の知人である乙氏からX株式会社の事業の全部を承継してもよいという話も聞いています。乙氏は会社を設立しておらず、個人で事業を行っているのですが、事業譲渡や吸収合併は、相手先が会社でなくてもすることができるのでしょうか。」 あなた:「D。」 甲 氏:「分かりました。今日のお話を踏まえ、スキームを検討します。また、ご相談させてください。」 あなた:「必要があれば、弁護士を紹介しますので、お気軽にご相談ください。」 |

| (設問1 ) 会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 |

| (設問2 ) 会話の中の空欄CとDに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 |

当問も答を先に見てしまう。すると「事業譲渡では解散しない」「〃会社である必要はない」と、正解知識が素早く身に付きます。

| C | D | |

| ×ア | 吸収合併、事業譲渡のいずれの場合も、X株式会社は当然に解散します | 吸収合併、事業譲渡のいずれの場合も、相手先は会社である必要があります |

| ×イ | 吸収合併、事業譲渡のいずれの場合も、X株式会社は当然に解散します | 吸収合併の場合は、相手先は会社である必要がありますが、事業譲渡の場合は相手先が会社である必要はありません |

| ×ウ | 吸収合併、事業譲渡のいずれの場合も、X株式会社は当然には解散しません | 吸収合併、事業譲渡のいずれの場合も、相手先は会社である必要があります |

| 〇エ | 吸収合併の場合は、X株式会社は当然に解散しますが、事業譲渡の場合は当然には解散しません | 吸収合併の場合は、相手先は会社である必要がありますが、事業譲渡の場合は相手先が会社である必要はありません |

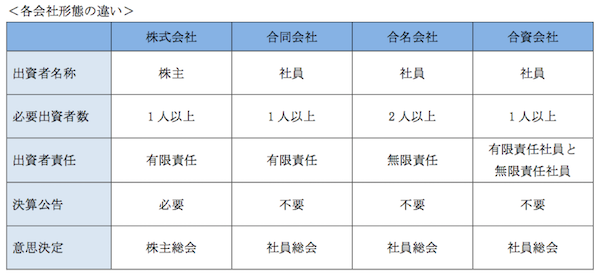

④持分会社

あえて株式会社を避けるメリットがある。ほとんどの方におそらく無縁ですが、知っておくと後で役立つ論点です。

ドンピシャで○ア一択。×イウエの知識は復習しながら覚えます↓

| × | →〇 | |

| ×イ | いずれの会社も2名以上 | 合名会社のみ2名以上 |

| ×ウ | できない | できる |

| ×エ | 合同会社と合名会社 | 合名会社 |

| 合同会社、合名会社、合資会社の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| 〇ア 合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、会社成立後に新たに社員を加入させることができる。 ×イ 合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、社員は2 名以上でなければならない。 ×ウ 合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、定款の定めによっても、一部の社員のみを業務執行社員とすることはできない。 ×エ 合同会社と合名会社の社員は無限責任社員のみで構成されるが、合資会社の社員は無限責任社員と有限責任社員により構成される。 |

合同会社は使途に制約のある資本金を増やさずに出資できます。

| × | →○ | |

| ×ア | 及び合同会社のいずれも | は |

| ×ウ | は2 名 | も1名 |

| ×エ | は無限責任 | も有限責任 |

| 株式会社と合同会社の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 株式会社及び合同会社のいずれも、会社成立後の出資に際して、資本金を増やさずに出資による資金調達を行うことはできない。 ○イ 株式会社においては法人は取締役となることはできないが、合同会社においては法人が業務執行社員になることができる。 ×ウ 株式会社の株主は1 名でもよいが、合同会社の社員は2 名以上でなければならない。 ×エ 株式会社の株主は有限責任であるが、合同会社の社員は無限責任である。 |

合同会社は時々出るので、面倒がらずに覚えます。

| × | →○ | |

| ×ア | 3人 | 1人 |

| ×イ | できない | できる |

| 会社法が定める合同会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 合同会社の成立時における社員の人数は3 人以上でなければならない。 ×イ 合同会社は、会社成立後に、資本金を増やさずに出資による資金調達を行うことはできない。 ×ウ 合同会社は、会社成立後に新たに社員を加入させることができない。 〇エ 合同会社は、自然人、法人いずれも業務執行社員となることができる。 |

⑤資本+倒産法制

ほぼ暗記になる論点ですが、「民法」で泣きを見るよりマシなので、時間の余裕を作って覚えておきます。

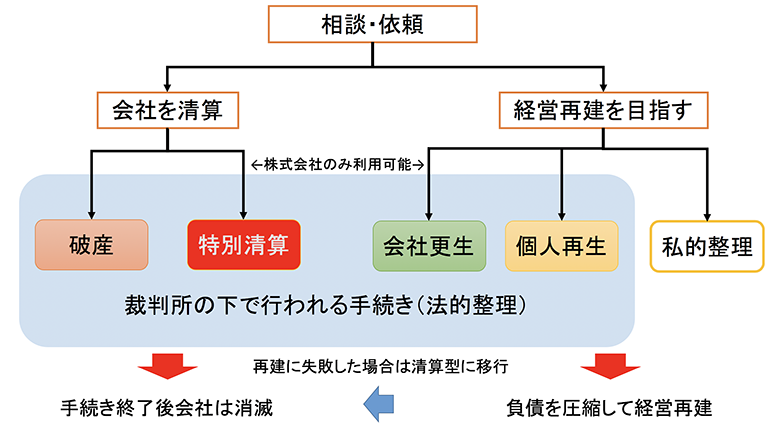

特別清算とは会社法が定める、破産一歩手前のやや簡便な清算手続き。細かいですがこれで覚えます。

| × | →○ | ||

| ×イ ×エ | 【易】 述語(結論あべこべ) | される | されない |

| ×ウ | 【難】 形容詞エラー | 精算 | 特別清算 |

| 会社法が定める会社の清算・特別清算に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| 〇ア 株主は、清算中の会社の残余財産が金銭以外の財産であるときは、当該会社に対し、当該残余財産に代えて金銭を交付することを請求することができる。 ×イ 清算中の会社の機関設計は、清算開始前の機関設計が維持されるため、指名委員会等設置会社が清算手続に入った場合、指名委員会等の各委員会が設置される。 ×ウ 清算中の会社は裁判所の監督に属するため、清算人は、裁判所による提出命令がなくても、株主総会で承認を得た財産目録等を裁判所に提出しなければならない。 ×エ 特別清算は、株式会社だけではなく、合同会社にも適用される。 |

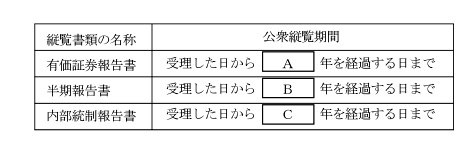

テキストレベルの易問ですが、有価証券報告書+内部統制報告書→5年保管は覚えます。

| A | B | C | |

| ×ア | 5 | 3 | 3 |

| 〇イ | 5 | 3 | 5 |

| ×ウ | 7 | 3 | 3 |

| ×エ | 7 | 5 | 5 |

| 下表は、金融商品取引法に定める縦覧書類の公衆縦覧期間をまとめたものである。空欄A~Cに入る数値の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

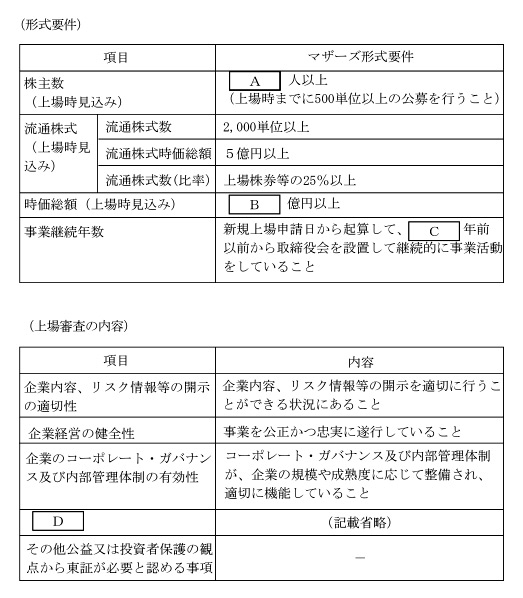

当問は、数字を覚えていればOK。そこまで手が回らない方は、D=「事業計画の合理性」を何となく選び、ラッキーパンチの4点が取れれば十分です。

| A | B | C | D | |

| ×ア | 100 | 10 | 3 | 企業の成長可能性 |

| ×イ | 100 | 30 | 1 | 企業の存続性 |

| 〇ウ | 200 | 10 | 1 | 事業計画の合理性 |

| ×エ | 200 | 30 | 3 | 企業の継続性および収益性 |

| 下表は、マザーズにおける上場審査の形式要件及び上場審査の内容をまとめた表の一部を抜粋したものである。空欄A~Dに入る数値及び語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

社債発行高が増加傾向にあり、社債は引き続き要注意です。

| × | →○ | |

| ×ア | 株主総会 | 取締役会 |

| ×イ | すべて はない | 主要なものは もある |

| ×エ | しなければならない | する義務がなくなる |

| 会社法が定める株式会社の社債に関する記述として、最も適切なものはどれか。 なお、本問における会社は取締役会設置会社である。 |

| ×ア 公開会社ではない会社においては、社債の募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。 ×イ 公開会社においては、社債の募集事項の決定は、すべて取締役会の決議によらなければならず、代表取締役に委任できる事項はない。 ○ウ 社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。 ×エ 社債を発行する場合、発行する社債の総額が1 億円以上である場合には、必ず、社債管理者を設置しなければならない。 |

当問は難知識なので、○エを選べなかった場合は、×アイウ=強い断定はダウト法で落とします。

| × | →○ | |

| ×ア | 一切認められていない | 認められている |

| ×イ | 認められていない できない | 認められている できる |

| ×ウ | すべての財産 | 一部の財産 |

| 破産手続及び民事再生手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 破産手続においては、否認権は認められているが、民事再生手続においては、否認権は一切認められていない。 ×イ 破産手続においては、別除権が認められているため、担保権者は破産手続によらずに担保権を行使することができるが、民事再生手続においては、別除権は認められていないため、担保権者は民事再生手続外で、担保権を行使することはできない。 ×ウ 破産手続においては、法人・自然人を問わず、破産者の破産手続開始時におけるすべての財産が破産財団となり、そのすべての財産を金銭に換価して配当に充てることとなるが、民事再生手続においては、必ずしも、民事再生手続開始時におけるすべての財産を換価するものではない。 ○エ 破産手続は、申立てによる他、裁判所の職権によって開始する場合もある。 |

破産の問題に分類しましたが、実質は民法の出題。ムキにならずスルーしましょう。

| × | →○ | |

| ×イ | していたとしても することで | できない できる |

| ×ウ | 再生 | 破産 |

| ×エ | 賃貸人 | 賃借人(下線部あべこべ) |

| 民事再生手続における双務契約の取り扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はないものとする。 |

| 〇ア 再生債務者に対して売買契約に基づき継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、再生手続開始決定の申立て前の給付に係る再生債権について、弁済がないことを理由として、再生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。 ×イ 再生手続開始前に再生債務者の債務不履行により解除権が発生していたとしても、相手方は、再生手続開始後は当該契約を解除することができない。 ×ウ 注文者につき再生手続開始決定があった場合、請負人は、再生手続開始決定があったことを理由に当該請負契約を解除することができる。 ×エ 賃貸人につき再生手続開始決定があった場合、賃借人が対抗要件を具備していたとしても、賃貸人は、双方未履行の双務契約であることを理由に当該賃貸借契約を解除することができる。 |

清算会社についてここまで覚える必要はないでしょう。スルー。

| × | →○ | |

| ×ア | 取締役会設置会社 | 公開会社または大会社 |

| ×イ | 分割会社 | 存続会社 |

| ×ウ | はできない | ができる |

| 会社法が定める株式会社の清算に関する記述として、最も適切なものはどれか。 なお、清算株式会社とは、会社法第475 条の定めにより清算をする株式会社をいう。 |

| ×ア 清算開始前の会社の機関設計が取締役会設置会社であった場合、清算株式会社においても、取締役会を置かなければならない。 ×イ 清算株式会社が分割会社となる吸収分割を行うことはできない。 ×ウ 清算株式会社においては、定款の定めによったとしても、監査役を置くことはできない。 〇エ 清算株式会社は、1 人又は2 人以上の清算人を置かなければならない。 |

今日のまとめ

おぉ、よくぞそこに気付いてくれた。【直近5年内の「1次」出題済知識】だけを使って「2次」を解答するのが上位5%であり、それがそのまま東大出や弁護士会計士のスト合格術とイコールです。