Q:周囲がどう暗記してるか気になる?

A:気にしなくて良いけど、知っておくと便利。

「1次」=マークシート型知識試験とは、要は知っているか知らないか=暗記。もちろんそれ以外の要素もあるけど、覚えないことには始まらない。

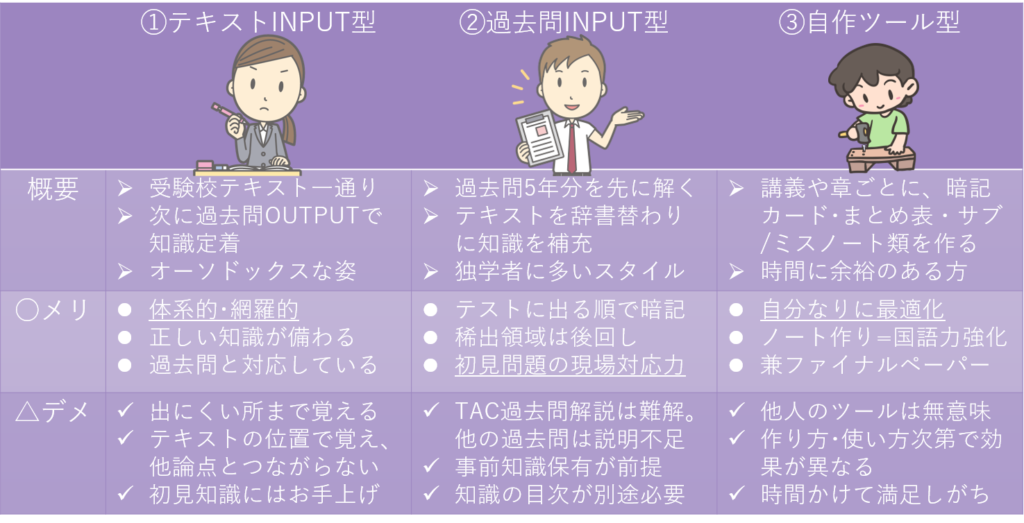

それでね。そのタイプを大別すると、たったの3通り。

診断士「1次」とは、既に長い方で1年、短い方でも4~6か月は勉強しており、今の自分の暗記の仕方こそマイベスト。

- 今更変える必要はなく、

- 自分と周囲のやり方がなぜ違ったかだけを振り返り。

ではまず、上記3タイプの方それぞれに参考になるベストリンクを紹介。

テキストの不明点に付箋。わかれば剥がす学習法は王道。

http://rmc-oden.com/blog/archives/99350

同じことを過去問でもやって良い。過去問から理解を増やす。

http://rmc-oden.com/blog/archives/3024

初級編:ミスノート。どこをつぶすか効率UP。

http://rmc-oden.com/blog/archives/77626

中級編:自作のまとめ表。表を自作するほど知識がスッキリ。

http://rmc-oden.com/blog/archives/97914

上級編:体感型暗記法

http://rmc-oden.com/blog/archives/59862

ではなぜ今更、こんな暗記の話? それはね。「1次」は変えない方が良いけれど、

具体的には、「2次」は今更暗記を問う訳でないので、3⃣自作ツールの出番はまずない。この時、

1⃣テキストINPUT型

→解答手順をまず教わり、次に過去問でOUTPUT・・となりやすい。

2⃣過去問INPUT型

→過去問にまずトライ。次に作り方を考える。

別にどちらが良い・悪いではないのですけど。開示得点つき再現答案がネットでバンバン出回り、全国5,000人がそっくり人並み70点答案を書く力を競うのが今の当試験。

「8月ロケットスタート」なんておおらかなペースでスト合格できたのは過去。自分の「1次」の成功体験を持ち込む前に、1年先行組が何をやって逃げ切りを図っているか位は想像しないと、今の試験はなかなか勝てない。

今日のまとめ

「1次」は結局最後は暗記試験。スコアの高低とは、地頭云々より、自分が選んだ暗記スタイルのパフォーマンスを示します。

周囲に比べ優位であれば、「2次」にそのまま持ち込んで良いし、

劣位にあれば、「2次」で見直し逆転チャンス。

自分の目先の暗記に限らず、周囲のお手並みも拝見しておく。その周囲を見渡す余裕が、「2次」でもプラスの効果を生みます。

■■ここからテンプレ■■