みなさん、こんにちは~。暑さと風評被害に弱いHAKSです。

前回は少々マイルドに話を展開しましたが、今回は「やはり厳しく」「そして役立つ」話に少々の「テクニック論」を加えた解説を。

これまでは教材の側面から予備校の良し悪しや活用の方法を検討してきましたが、HAKSが1年目の受験の時に気づいた見極め方として「2次試験直後の解答速報の品質」で各社の「講師の品質」を見極めるという物です。

教材と言うのはこれまでの「蓄積」で、各社それなりの物を作れる傾向にありますが、短時間一本勝負で初見問題である本試験の解答ほど「解いた奴」のレベルが測れます。また、それを見ることで「80分で解ける指導をしているのかどうか?」「教材にある解法を使って解いているかどうか?」を見極められるので、自分の目指す指導方針を見つけることができます。

1⃣本試験解答速報の作成スタイル

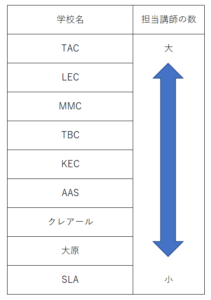

まずは ザクっとHAKSが推測する各社の解答作りのリソースのかけ方です。

これを見る限りでは最大手のTACが「安心・安全」なはずですが、果たして???

2⃣予備校解答速報ソムリエ

それでは昨年の本試験で各社とも解答に差の出る「事例Ⅰ」の第3問を基に解答を「ソムリエ」しておきましょう。問題本文は各自手元の物をご覧ください。また、批判ばかりでは申し訳ないので、HAKSの再現解答(77点)も比較しながら、予備校のそれを批評していきましょう。

設問

A 社が工業団地に移転し操業したことによって、どのような戦略的メリットを生み出したと考えられるか。100 字以内で答えよ。

- 「工業団地」という“多様な業界の他社”もいるであろう地域に「移転・操業」すると得られるメリットがあると聞いているのである。

- つまり、与件本文のどこかに「メリット」を示唆するものがあればそれをシッカリと書き込むのがセオリー。しかも、単純な操業上のメリットではなくそこから得られる「戦略的」な物にシバりが効いていることに注意。

- 「戦略的(経営レイヤー)」の意味するものは「企業戦略」「マーケティング戦略」などなど、複数考えられる。

- 「生み出した」という言葉は「意図した物」と「意図しなかった物」の両面があるので、これは分散して考えたい。

①TAC

広い敷地に工場を構えることで、銘菓としての品質や食感を確保するために必要な機器の導入と、自動化による生産効率の高い生産体制の構築により、商品価値のさらなる向上と需要量の伸長への対応を実現できたこと。

- 「需要量の伸長への対応」というのは、今後は他地域への販売を伸ばそうと考えているA社にとって核心的な戦略であるために解答の骨子にしている点は評価したい。

- しかし、TACの演習を受けたことが分かる方ならご理解いただけるはずだが、彼らの事例Ⅰの模範解答において、このようなメリットを答えさせる問題では「自己の分析結果」や「外部環境」を記入しても得点につながらない構造になっているはずだ。

- 例年のTACの解答速報ではこのように本人たちの「指導方針と外れた」解答を生み出す傾向にあり、解答を作る人間と問題を作る人間での認識の乖離がある事が想像にたやすい。ただ、指導方針自体はHAKSも賛成であるため、それに基づけばこの文章の前半はほぼ「ボツ」となるであろう。

- また、「需要量の伸長への対応」に一本釣りした解答もいかがなものかと思う。私はチキンなので書けない。スーパー多年度生にありがちな自分に酔ってる捻くれ解答の典型である。

②LEC

品質とコストの競争優位性を創出したと考えられる。工程を自動化し補助業務を流動人員で補完することで、生産量の増加に伴う規模の経済性が働くとともに、HACCPの取得を通じ、銘菓と知られた味わいを復活できた。

- 最初に戦略的メリットについて端的にまとめるこの表現はすばらしい。おそらく多くの受験生はこの表現に「怖さ」を感じて、最後に回す一文ではないでしょうか?その分、この表現が本試験の切羽詰まった環境で書けるのか???ということで、、、。

- さて、HAKSはこの解答は大きな欠陥を抱えていると考えます。この解答のロジックは「工業団地に移転した」→「自動化できたりHACCPが取得できた」→「だから規模の経済性や味わいの復活ができた」とあるのだが、解答した人はHACCPや生産戦略にあまり詳しくない人なのだろう。

- 確かにA社の旧工場は貰い物のお古の工場であるが、そのことがすなわち「自動化の妨げ」や「HACCP取得」の障壁にならない。つまり両方とも「新しくて、広い工場でなくては実現できないという事ではない」のである。

- そう考えると、最初に結論をまとめたのはいいが、無理くりな論理を振りかざしてしまう事となり、解答品質が落ちたのは非常に残念です。時制だけで考えた場合の悪い事例ですね。

③MMC

移転により、①HACCPに準拠した管理による安全確保、②かつての商品に劣らない食感の確保など商品の高品質化、③日産5 万個の生産が可能な量産体制の構築で、全国市場に拡大可能な戦略的メリットを生み出した。

- 質問が「メリット」を聞かれているので、純粋にメリットをいくつか考えられるだけ並べるスタイルは「さすがMMC」!わたしも「何が答えかわからない」この試験においてはこの戦術をとる事が妥当だと考えます。

- さて、中身ですが大きく3つのポイントに分けていますね。①HACCPでの管理・②高品質化・③量産体制の確保。見事にTACとLECを足したような解答となったところがさすが抜け目なく~!!!

- しかし、①と②に関してはLECで述べた通り。③で核心の解答でポイントが入るというところでしょうか?まあこれが「相手に対する読みやすさ=プレゼンテーション」ですね。何百枚も1人の採点者が見ることを考えれば、この点はしっかりと「診断書を作る」つもりでいた方がいいでしょう

④TBC

①行政からの誘致支援により広い工場用地を確保でき、量産体制を確立し生産コストが逓減した。②工業団地内企業との関係性が高まり、製造技術の高度化による商品改良や共同輸配送による物流の効率化が可能になった。

- TBCらしく、本文の現象を1発、1次知識から1発の2個分散構成。行政の支援と生産コストの低減を何とかくっつける当たりはちょっとそこまでしなくてもと思いますが、在り物の事実から想定される事態で読み手も解釈しやすい内容なので〇ではないでしょうか?

- あとは工業団地ならではの企業間協力は鉄板ですし、A社は復活の際にもいろいろな企業からの支援を受けて成長したので、この問題のテーマになっているはずですのでここも〇と評価したいです。

- そして、他予備校が入れている「HACCP」はここで使わないあたりは一番各種制度を理解して記述していると言えそうです!

⑤KEC

成長戦略面で人手による製造から自動化による効率的製造を可能にしたことで新市場開拓に対応できること。競争戦略面でHACCP取得や優秀な品質や触感の差別化した商品を安定供給できる組織体制を構築できたこと。

- アンゾフの成長マトリクスに則った解答を前半に、後半は一般的な競争戦略の差別化を骨子にしたものですね。ま

- あ内容はこれまでの解説に準じるところもあり、まずまずなのですが、、、KECに例年拍手をあげたいところは、いつも解答速報を試験当日に事例Ⅰだけでも出してくれるところですね!

- これはいろんな予備校が殿で他の出方を見ながら受験生に「すばらしい」と思わせる解答を出すのに対して、ある意味問題を何とかして入手して、ソッコーで解いてアップするわけですから、受験生のリアルに近い体験をしながらやってもらっているのです。

- 皆さんも今年の試験でいただくビラを見て一喜一憂するのではないでしょうか???

⑥AAS東京

メリットは、 ①手狭 な工場を移転し 日産 50,000 個体制に整備 することで 、売上の伸長に対応できたこと、②ハサップに準拠した新工場での操業により、かつての商品に勝るとも劣らない質や 食感を確保できたこと 、である。

- ここもLEC型解答をMMC的分散で解答していますね。おそらくは時制で切ったのでしょう。

- ここまで、時制で切って起こった現象を順序良く並べる解答が多いと、本試験の受験生の解答も同じ傾向だったでしょうから、「多数派解答の勝ち」の法則で「アリ」判定になるのではないでしょうか?

- さて、AASの解答速報で指導方針の良し悪しが判断しにくいことが一つ。これは先ほど申し上げた、毎年「殿」で解答を出すこと。う~ん、日ごろの指導では定評が高いだけに、その指導内容を駆使してしっかりとした解答を公開するのもいいのではないでしょうか???

⑦HAKS

メリットは①資金面で県等の低利融資を受ける事ができた点②技術面で同業他社や製造機械メーカーが周囲にいる事で競争が起こり品質を向上させた点③生産面で生産量を増やす事ができて今後の売上拡大の基盤を作った点。

- HAKS流解法では「過去の成功体験は再活用」「過去の失敗体験は反省して善処する」というのが経営のセオリーとして何年も説いているのが2次試験の事例Ⅰの本質。

- という方針のもと、メリット面では過去にいろいろなステークホルダーや補助金を活用して復活したA社の社長は「工業団地に移転」という特殊な状況を選ぶからには「過去の美味しい出来事」が多くあるからだろうと考えました。

- ③の「生産面での生産量の拡大」はほぼすべての受験生が書くであろう解答なので、最後の目立つところに記述。HACCP等の品質保証が実現できたのは金銭的なメリットがあったから。

- そして、本当は「他社との協力」というのを書きたかったのに、間違って競争にした愚かさ。という解答構成です。

おおよそが、こんなところです。

また、第1回の時に余談で示唆したMMCの事例Ⅲやっちゃだめ解答ですが、、、

【第4問】C社は、①製品面で、顧客別の加工プログラムの作成提供や難加工材対応の機械工具など機械付属品の販売、②サービス面で、プログラムの作成方法や機械操作方法、メンテナンス方法等の技術的指導サービス、定期保全や修理対応などメンテナンスサービスの提供で、CNC木工加工事業の高付加価値化を図る。

と、HAKS実はこの解説会に参加していたのですが、担当の先生から「私の機械メーカーに勤めた経験上これしかない!」という「論理破綻解説」をしていました。

MMCの新骨頂はそういう想像で書くのではなく、「事実に忠実にリスクを分散する解答」なのに、この解説には正直「?」がつきました。

こういう解答プロセスを取り始めると「スーパー多年度生」の始まり!知識は豊富、実社会では確かに間違っていない事を言っているのだが、「試験」という箱庭のルールにいつまでも順応できない柔軟性のない発想に陥るのです。

こういった、他の事例も踏まえて各社の解答の品質と指導方針との乖離度合いからの得点一覧(5段階)が次の通り(※あくまで個人の意見です、また編集の都合でここに載せきれていない物も掲載しています)

3⃣予備校解答速報 評価まとめ

| 解答品質 | 乖離 | 総合 | 一言 | |

| TAC | 3 | 1 | 4 | いつもの一本調子と指導と乖離した解答 |

| LEC | 3 | 4 | 7 | 解答としては可もなく不可もなく、しかし教科書通り |

| MMC | 4 | 3 | 7 | H29の解答は例年になくひどかった・・・ |

| TBC | 5 | 4 | 9 | とっても「らしい」解答!冒険解答は回避 |

| KEC | 3 | - | - | 早く出すことは評価をするべき |

| AAS | 3 | - | - | 殿を務めているという事を考えると・・・ |

| クレアール | 2 | - | - | え?LECのパクリですか?と言うような構成 |

| 大原 | 3 | - | - | まず、無難に仕上げています |

| SLA | 5 | - | - | 上手に知識と与件の事実を織り交ぜている |

※HAKSが受講していない講座は「乖離」や「総合」で評価を避けています。「乖離」は指導とかけ離れるほど、数値が低くなります。 解答品質と教科書や指導方針にはおよその関係はあるものの、講師の多さは品質に影響しない

むしろ、解答を作る上では「集団浅慮」が働いて「みんなでワイガヤ」やるうちに訳の分かんない解答を作っている可能性が・・・。

だって、大手の新米講師の採用基準に「実力本位」って言葉はないんだも~ん。淡々と1次の教科書に書いてあることがしゃべれる講師を採用すりゃ、玉石混交になれば、教材も解説も玉石混交。←あっ、こんな赤裸々な話はしちゃいけないんでした!

しっかり見分けて、最後の数か月を誰に賭けるのか?はあなた次第!

次回はそんなこんなで【演習・本試験採点の丁寧さ】を最後のテーマにしたいと思います~!

■■ここからテンプレ■■