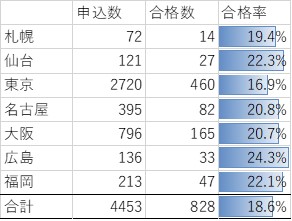

H29「2次」東京地区合格率16.9%事件

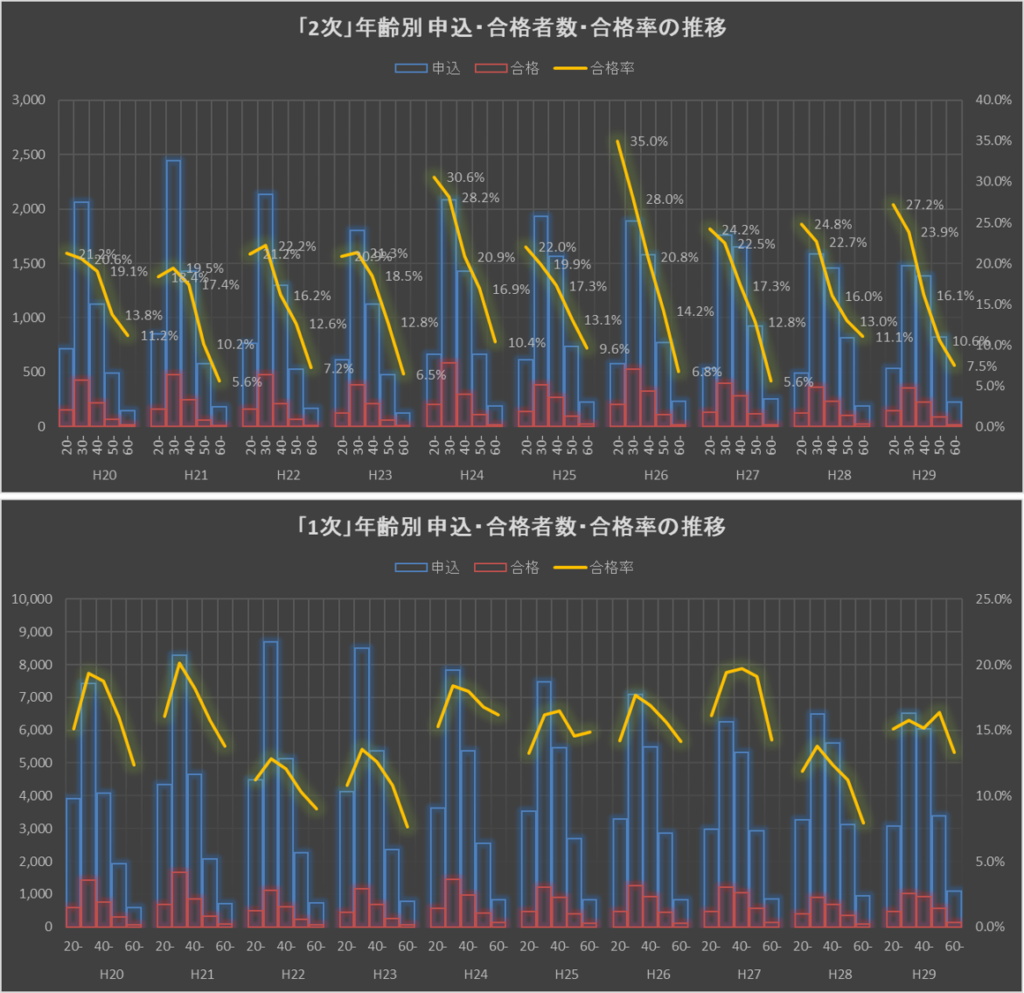

当試験に限らずいろんな歴史を眺めると、「あぁここが転換点だな」。そう感じるポイントがあり、今回の16.9%もその1つでしょう。いつものように、まず数字で事実を掴みます。

H29「2次」合格率は東京地区だけ顕著に低い。

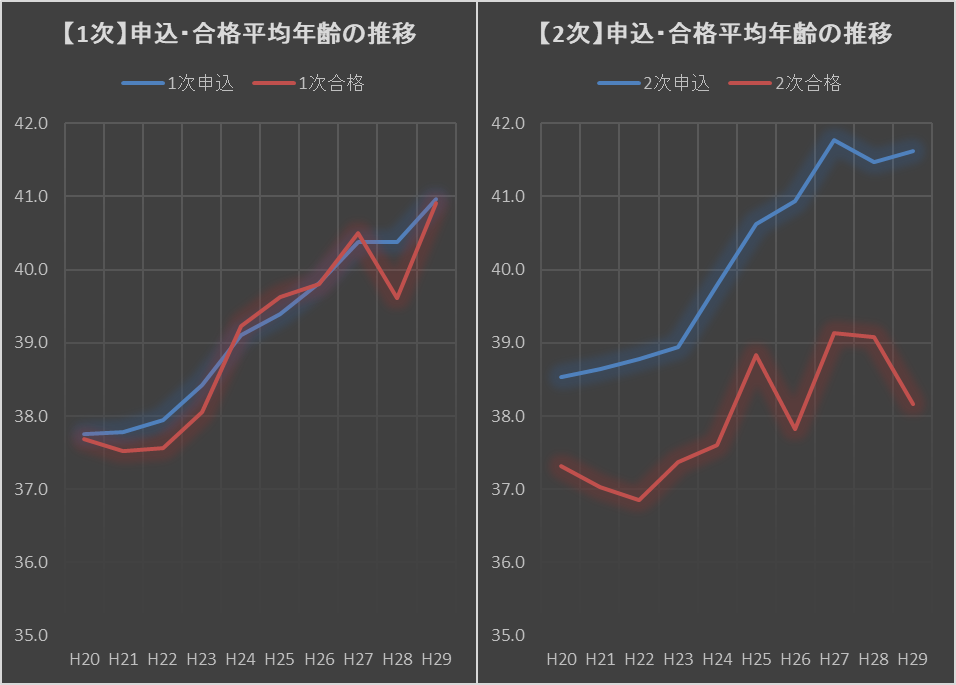

申込者⇔合格者の平均年齢差は、3.6歳に拡大。

グラフ1+2を見ると、事故か事件かは別とし、「採点基準はこれで公正?」と疑問を持つ方がいるかも。でもこれ、採点自体は公明正大(なはず)で、合否がひっくり返ることもありません。

くぅ、広島で受ければ合格だったかも?

残念、恐らくそれは違います。

| 仮説A:サンプル採点説 ・「今年はこの辺の合格層を減らそう」。それらしき受験番号群から抜き取り厳しめの採点基準を作った所、他地区は逆にそこで引っかかる率が低かった。 |

| 仮説B:D判定適用拡大説 ・同じ理由で、「ここを減らそう」。出来すぎD判定の適用を拡大したところ、引っかかるのは東京地区の方が多かった。 |

| 仮説C:地区別複数採点基準説 ・採点基準は、実は甲⇔乙2通り用意され、地区別にアミダで適用するとする説。 |

さすがにCは外し、仮説A+Bを前提にグラフをあと2つ眺めます。

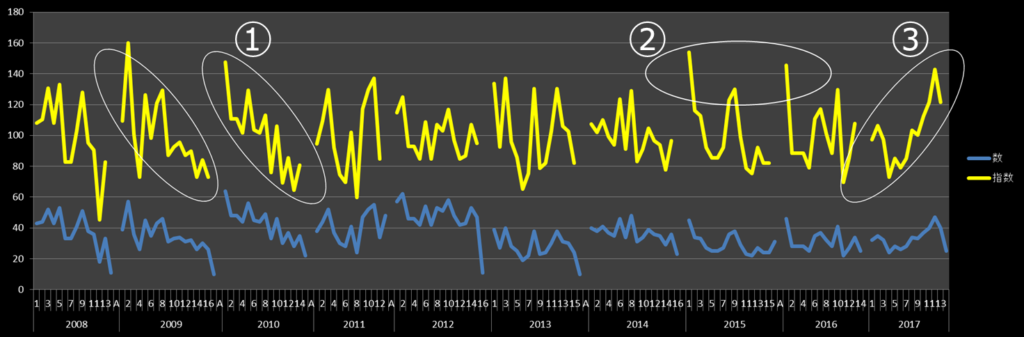

受験番号が大きい層の合格率が例年と逆転(H29東京地区)

加齢による合格率右下がりは今年も堅持。

この手の試験は、サンプル答案の傾向を見て採点基準を決める、「出題側の後出しジャンケン」。そこに無視して勝手に決めたマイ採点基準で、第1問10点、第2問12点・・。そんな取らぬ狸の皮算用が、この結果を招いた真犯人か?

採点基準は出題側の専権事項です。活字の本で静的に示すまでは良くても、本当に当ててしまうネットでそれをやったら、狙い撃たれてOUTになっても文句を言うのは筋違い。

※2018/1/17追加 地区別・受験番号帯別合格率

今日のまとめ

最新仮説:「2次」は出題側の後出しジャンケン。採点基準は変動制?

今回の4枚のグラフから得る示唆(仮説)とは。

①東京地区受験 ②受験申込順が早い ③40歳以上

どうもそんなタイプの方が「書きそうな答案」を狙い撃ちして、採点基準を辛くしたかと。そんな暴論が正解である確率は低いですが、そう仮定するのは自由で、4枚のグラフが示す数字は一つにつながります。

当試験、伝統的な「受験の常識」では説明できないことがしばしば起きます。では明日は「対策編」です。

■■ここからテンプレ■■