ふぞ採点基準は「使える」。

5,000人にマストとゴリゴリ推すからには、ふぞ12を大人買い。むむっ、昨年までと毛色が違うから、これを使わない手はないぜっ。

そこでふぞ12採点基準を、周囲の200%増しで活用するにはどうする? 当サイトなりの1⃣メリデメと2⃣モデル答案の採点で、「使える度」を検証しました。

ふぞ採点基準は「使える」【H30事例Ⅰ】

1⃣ふぞ採点基準のメリデメ

- ふぞ12採点基準のここがマル

- ①(キーワード)モレなくムラなく。与件にない表現に点はこない。

②(多面的)幹を押さえ、枝葉もしっかり具体的

③答案の相互採点で客観性を高める。

- 採点基準依存のここがオヤオヤ

- ①キーワードの詰め込み過ぎは、脈絡のない日本語に。

②多面・金型を乱用すると、余計なワードを思いつく。

③主張・誇張より吸収を。マイ答案がベストに思えたらドボンのサイン。

ふぞ採点の基準を勝手に想像すると、集めた再現答案から拾った「キーワード」に、重要度・頻度で重みをつけて配点。

これを上手に使うとマストの根拠を最初に入れて、マス目に応じたベストの答案を楽々書けます。ところが「キーワード」症候群に罹ると、与件の国語読みと多年度ループにまっしぐら。

- (初学者向け)ふぞを初めて使うなら

- ①まず自分の答案をふぞ基準で採点。

②与件文の配点箇所を設問と紐付け(マーカーで色分け)。

③ネットにある高~中スコア答案をふぞ基準で採点。

→これを8月の2週間で済ませると、5年前なら5割で合格できる実力に届きます。

なお5年前の5割合格力とは、コピペ浸透前の得点開示前のこと。とにかく与件のキーワードを拾っては、好き勝手に言い換えてマス目に押し込む数を競った時代です。

2⃣モデル答案の採点

ふぞ12採点基準はどこまで使える? 以前収録した模範解答・再現答案を実際に採点します。

【今回の検証で使う解答例】

①KEC解答速報 (73点)

→試験当日公開かつ非の打ちどころのない模範解答例。

②開示89点再現答案 (72点)

→アドリブ感を狙い、意図的に再現性を下げた驚き答案。

③きゃっしいの事例解答 (65点)

→支持者も多い、前年280点ホルダーによる解答例。

④(斬られ役)当サイトのコピペ解答 (51点)

→知識に偏り、いい所なしの失敗例。ある意味現実的かも。

おいっ、いつも下らねえ記事ばかり書きやがって。お前の答案は一人負けだぜっ。

いいんです。低スコア=伸びしろがあるってこと(汗)。ではKEC解答速報のどこがマルで、斬られ役のどこがバツ? 具体的に見ていきます。

- H30「事例Ⅰ」第1問 Cランク

- 研究開発型企業である A 社が、相対的に規模の小さな市場をターゲットとしてい るのはなぜか。その理由を、競争戦略の視点から 100 字以内で答えよ。 (20点)

【出題の趣旨】

研究開発型企業である A 社のターゲット市場が小規模市場である理由を、競争戦略の視点から分析する能力を問う問題である。

| 〇KEC ⓮点 | 〇開示89点 ⓯点 | 〇きゃっしい ⓰点 | ×当サイト ❽点 |

| 理由は | 理由は | 理由は、大規模市場を標的としない集中戦略にある。❻ | |

| 大規模市場では通常、規模や範囲の経済が作用するため、A社のような小規模企業には不利である。❸ | ①A社の様な小規模な研究開発型企業は大手との差別化が必要であり、特に価格競争回避すること ❿ | 同業者の多くが撤退する中、ニッチ市場に的を絞る集中戦略をとることで経営資源を集中させ、❼ | ①取引先の事業縮小による販売減、②生産や販売が他社委託であるため他社の参入可能性 ③代替品の脅威を考慮し、 |

| これに対して規模の小さなニッチ市場は小回りの利く研究開発型企業が大手企業より競争優位があると考えられるから。⓫ | ②ニッチ市場でリーダーとなることで、景気悪化による急速な市場縮小の中でもシェアを拡大することが出来るため。❺ | 限られた社員でも強みの研究開発力を活かし大きく変化する市場に対応することによって、競争優位の構築を図るため。❾ | ニッチ市場に向けた製品開発により事業を継続できた。❷ |

【解説】

言い回しは異なりますが、「開示89点」「きゃっしい」答案は、差別化集中戦略(6点)・競争優位(3点)・研究開発力(6点)を使い、「競争戦略の視点」に答えてスコアが伸びます。当サイトの様に5フォースに取り違えると、大きな失点に。

- 第2問(設問1) ABランク

- A 社は創業以来、最終消費者に向けた製品開発にあまり力点を置いてこなかった。 A 社の人員構成から考えて、その理由を 100 字以内で答えよ。 (20点)

【出題の趣旨】

A 社が最終消費者市場向けの製品開発に積極的に取り組んでこなかった理由を、人員構成の視点から分析する能力を問う問題である。

| 〇KEC ⓲点 | 〇開示89点 ⓯点 | 〇きゃっしい ⓭点 | 〇当サイト ⓬点 |

| 理由は | 理由は社員の9割を技術者が占めている研究開発中心の企業であり❻ | 理由は、技術者が9割近くを占め、ニッチ市場向けの研究開発を重視するため。❻ | |

| 最終消費者に向けた商品を扱うには、専門のマーケティングが必要であり、さらに事業に関する考え方や組織風土が異なる。 ❿ | ①生産・販売先に委託して研究開発にリソースを集中させており、従業員数倍増程度に対し売上数十倍と効率よく、❾ | ①ニッチ市場に向けた製品の開発に経営資源を集中させ❷ | ①生産や販売が外注であり消費者向け量産品での利益は狙えず、❸ |

| しかしA社は社員の9割近くを技術者が占めており専門の人員がおらず対応が困難であるため。❽ | ②大半の社員が技術者で管理業務を兼務しており、広告・宣伝に資源分散するのは得策でないため。❻ | ②最終消費者に向けた製品開発に必要な消費者ニーズの収集が十分できる人員構成ではないため。❺ | ②新しい技術を取り込んだ製品領域の拡大に人材を振り向ける必要があった。❸ |

【解説】

ふぞろい基準でスコアを伸ばすには、与件の中からバランス良く根拠を拾います。ここは「KEC」「開示89点」がソツなく得点する一方、当サイトの様に「聞かれてないことをドヤっ」では、マス目をロスして失点します。

- 第2問(設問2) ABランク

- A 社長は経営危機に直面した時に、それまでとは異なる考え方に立って、複写機関連製品事業に着手した。それ以前に同社が開発してきた製品の事業特性と、複写機関連製品の事業特性には、どのような違いがあるか。100 字以内で答えよ。(20点)

【出題の趣旨】

A 社が経営危機に立ったとき展開した事業と、それ以前の事業の特性を分析し、その違いを明らかにする能力を問う問題である。

| 〇KEC ⓯点 | 〇開示89点⓱点 | 〇きゃっしい⓱点 | 〇当サイト⓭点 |

| 違いは、製品売切り型と消耗品継続型の差にある。❸ | |||

| 以前は、取引先等顧客の要望に沿った製品開発であり製品販売時点で取引が終了する短期的・非継続的であったが❼ | ①以前の事業は販売した時点で取引が完了する売り切り型の事業だが、❼ | 違いは、以前は開発した製品の販売時点で取引が完了する売切り型の事業で受け身の製品開発だったが、❼ | ①取引先や顧客の声を反映させた受け身の製品を売切る以前に対し、❻ |

| 複写機関連製品事業はトナー等消耗品が中心であり、長期・継続的に取引が行われる事業特性の違いがある。❽ | ②複写機関連製品事業は複写機用トナーなどの消耗品であり、固定収入が見込め、スイッチングコストも掛かることからリピーター化する違いがある。❿ | 複写機関連事業は消耗品のような継続的に安定した収入源となる製品を中心に時流を先読みし先進的な事業展開を進めた点。❿ | ②情報通信技術の進歩と市場の変化を先読みし継続的な取引を実現した。❹ |

コピー機がないオフィスはなく、コピー機があればトナーは付き物。消耗品ビジネスを知らない方はおらず知識では差がつかないので、どんな言い回しでスコアが伸びるかの練習にピッタリの良問です。

- 第3問 Dランク

- A 社の組織改編にはどのような目的があったか。100 字以内で答えよ。(20点) ※ノーヒント

【出題の趣旨】

A 社の組織改編が、どのような目的をもって実施されたかについて明らかにする能力を問う問題である。

| ◎KEC ⓬ | △開示89点 ⓬点 | ◎きゃっしい ❾ | △当サイト❾ |

| 複写機関連事業が先細りなので組織をマトリックスチームに改めた。❷ | 目的は、専門知識別に部門化された組織から機能別部門の下に事業別グループを置いた組織とすることで | 目的は、重要な経営資源である技術者の活用にある。❹ | |

| 先進的事業展開を行うには市場変化に迅速に対応する必要があり、グループ内に混成チームを置く完結性を持った組織が適切である。❾ | 目的は意思疎通による交流を促し、組織活性化させ、⻑期的に製品開発に集中させ、新製品開発するため。❽ | ①機能の重複を避け業務を効率化し②グループ毎に市場変化に柔軟に対応できるようにし❼ | ①技術別組織から機能別組織への改組により、②混成チームでの組織学習が進み、❹ |

| 更に役員が部門長を兼務する事で後継者を育成し円滑な事業承継の条件を整えるため。❸ | コア人材の管理業務の兼務止め育成強化した。❷ | ③後進の育成を図ったため。❷ | ③部門長や管理業務を兼任して従業員数増加を避け、④経営危機を乗り切ることができた。❶ |

設問文に「制約条件」がなく、ある意味フリーに書けてしまうので、解答方向性でスコア差がつく勝負問です。ここは「きゃっしい」答案の構成に注目で、「目的は~」から入り、根拠をつなぎつつ、「後進の育成は」で締める。キーワード採点では反映できない、キレイな日本語は練習し甲斐がありそうです。

- 第4問 Cランク

- A 社が、社員のチャレンジ精神や独創性を維持していくために、金銭的・物理的 インセンティブの提供以外に、どのようなことに取り組むべきか。中小企業診断士と して、100 字以内で助言せよ。 (20点)

【出題の趣旨】

従業員の大半を占める技術者のチャレンジ精神や独創性を維持していくために、A 社は、どのような施策に取り組むべきか、助言する能力を問う問題である。

| ◎KEC ⓮点 | △開示89点 ⓭点 | 〇きゃっしい ⓰点 | ×当サイト ❾点 |

| 助言は①地元多様人材の中途採用 | 従業員の内発的動機付けに取り組む。❸ | ||

| ①独創性向上に向けた高次学習を促進する為、自己啓発支援や研修制度の整備・社員間の知識共有を促すナレッジマネジメント等を行う。❹ | ②家族参加の運動会 | ①部門長の役員や各グループに権限を委譲し ❹ | ①従業員数の増加を抑えて集団の凝集性を高める、 |

| ②チャレンジ精神維持の為、権限委譲と共に提案制度や加点式の人事評価を導入する。❿ | ③優れた開発への表彰制度❹ | ②社外との共同プロジェクト等の機会や他分野の専門知識を有する技術者との協業により能力開発をし ❼ | ②高齢のA社長から部門長の役員への権限移譲を進める、❹ |

| ④⻑期的開発に対するコンピテンシー評価 | ③社内公募制度を導入することで、高次学習の推進と意欲向上を図る。❺ | ③混成チーム内で業務を広げる職務拡大、などの施策を助言する。❷ | |

| ⑤権限委譲⑥共通目的の浸透⑦参画意識の醸成⑧意思疎通による活性化によって士気向上を図る。❾ |

ラスト問題なので一見難問と思いきや、人事施策の列挙と編集力でスコアを稼げる問題でした。当日行き当たりばったりではなく、事前に解答パターンを用意しておきたいタイプの問題です。

今日のまとめ

80分で書ける自分のベストはこう。

ところがフタを開けるとモレやムラがあったり、隣のアイツの答案の方が出来が良かったり。その時水掛け論にならないよう、客観的な基準を示してくれるのがふぞろい採点基準です。

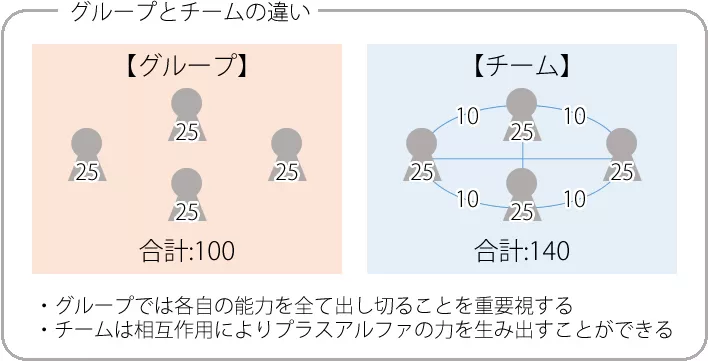

「隣のアイツに負けたくない」でもいいけれど、「おや、それは良い手だね。早速イタダキ」。そうやって相互加速的に事例対応力を高めることを、テキストでは「組織学習」、イマ風に直すと「学習するチーム力」って言います。

次はダナドコ「Ⅱ」なんて蹴っ飛ばし、試験委員最新の意欲作、H30「Ⅲ」の採点だぜっ。