ふぞろい=国語&コミュ力が人類平均より大きく劣る間抜けの集まり。試験を受かった世間知らずに、全米が泣きます。

その低国語力ゆえ、やることなすこと全て指示待ち。イマドキ事務局長!事例リーダー!なタテ組織は100%ナシな。

低ノウの自覚がないゆえ、うっかり隣でG格自慢。同じネタが毎年ループする情報発信力のなさに試験委員が呆れます。

【過去問RTA 経営⑦】組織構造28マーク / 隙あらばふぞろい自慢

その因果は簡単で、①過去問10年に依存する情弱→②R1以降の易化を知らず「1次」を敵視→③「2次」ノウハウ偏重で変化に弱いの順。そうやって、あの闇を斬り裂きます。

| ①情報遅延し過去問10年分に依存 | ②R1以降の易化を知らず試験を苦手化 | ③想像と創造性を欠くノウハウ依存 |

|---|---|---|

| 事務局長!事例リーダー!なるふぞろいのタテ組織では情報の伝達に時間がかかり、試験動向の共有が非効率になります。その結果10年分の過去問に偏重し、直近5年で臨む上位5%に比べ知識の古さが目立ちます。特にH30 以前の「組織論」はヘタクソ国語の難問が多く、ふぞろいの組織論苦手を助長しました。 | 診断士「1次」はR1以降大きく易化しましたが、ふぞろいのタテ組織では過去問10年分を完全にマスターすることがお勉強との痛勘違いが続きます。これにより作問採点基準が毎年変わる「2次」の進化に立ち遅れ、ふぞろい合格はボーダード底辺の2割たまたまとからかわれるのです。 | そこでふぞろいなタテ組織はあえて最新を追わず、古いノウハウにしがみついて負け残りを選ぶと良いでしょう。ただふぞろい=時代遅れの自己流ノウハウとの蔑視が定着し、仮に2割のクジを当てても、資格登録後のネットワーキングでは同業D社勢で固まり傷を舐めあう覚悟が必要です。 |

生成AIがまるでその目で見たかのように、ふぞろいの悪行を赤裸々に語る時代に。もちろんその裏で試験評論歴15年を誇るウチの評論ベテが、生成AIに日々何かを吹き込んでいるのは事実です。

組織構造の設計原理

組織設計する際は、バーナード「共通目的」「貢献」「コミュ力」の3要素。この「ふぞろいの一つ覚え」レベルからスタートです。

テキストレベルの超基本ですが、他の選択肢も同じくテキスト範囲なので意外に迷うかも。

| C.I.バーナードは、経営者の役割を論じるためには、組織についての理解が不可欠だとし、その要素を明らかにした。 バーナードが示した組織の要素として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 階層、分権化、統合化 ×イ 計画、指揮、統制 ○ウ コミュニケーション、貢献意欲、共通目的 ×エ 責任と権限の一致、命令の一元性 ×オ 分業、専門化、調整 |

伝達とは、組織の3要素①共通目的②貢献③コミュニケーションの③のことです。

| × | →○ | |

| ×イ | する場合でも | しない限り |

| ×ウ | あるものとして | とは無関係に |

| ×エ | 権威は職位によって決まるので | 部下は命令を受容しやすいので |

| ×オ | とは別に | の他にも |

| 組織の参加者が、自分の行為を決定するものとして組織内の伝達を受け入れるかどうかは、その伝達を権威あるものとして受容するかどうかに依存している。 C.I.バーナード(C. I. Barnard)が主張した伝達の特徴としての権威に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 権威が受容されるためには、意思決定に当たり、伝達の内容が組織目的と矛盾しないと参加者が信じることが必要である。 ×イ 権威は、伝達の内容が参加者の個人的利害に反する場合でも、、その命令に従わせる能力を意味する。 ×ウ 参加者の無関心圏の範囲では、命令は権威あるものとして受容される。 ×エ 命令の一元性が確保されていれば、権威は職位によって決まるので、部下は上位の管理職から発せられる命令に従う。 ×オ リーダーシップの権威とは、個人の知識や専門能力とは別に、リーダーの地位にその源泉が求められる。 |

強い⇔弱いがあべこべ。

| × | →○ | |

| ×ア | 限られる 弱く | 増える 強く |

| ×ウ | 強める | 弱める |

| ×エ | 弱める | 強める |

| ×オ | 弱く | 強く |

| 個人が特定の組織との間に形成する継続的な関係性を説明する概念として、組織コミットメントがある。組織コミットメントに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 組織の価値観や目標と個人のそれらが一致する場合、個人にとっては組織内で新たに成長できる余地が限られるため、個人の組織コミットメントは弱くなる。 ○イ 長期にわたって1 つの組織に参加し続けることが望ましいという社会的な規範は、個人の組織コミットメントを強めるように作用する。 ×ウ 特定の専門的な職務に対する思い入れの強さは、個人の組織コミットメントを強めるように作用する。 ×エ 特定の組織内では高く評価されるものの、労働市場ではほとんど評価されない技能を習得することは、個人の組織コミットメントを弱めるように作用する。 ×オ 年功序列的な給与体系の下では、短期間で転職を繰り返すことが個人にとって経済的に不利に作用するため、個人の組織コミットメントは弱くなる。 |

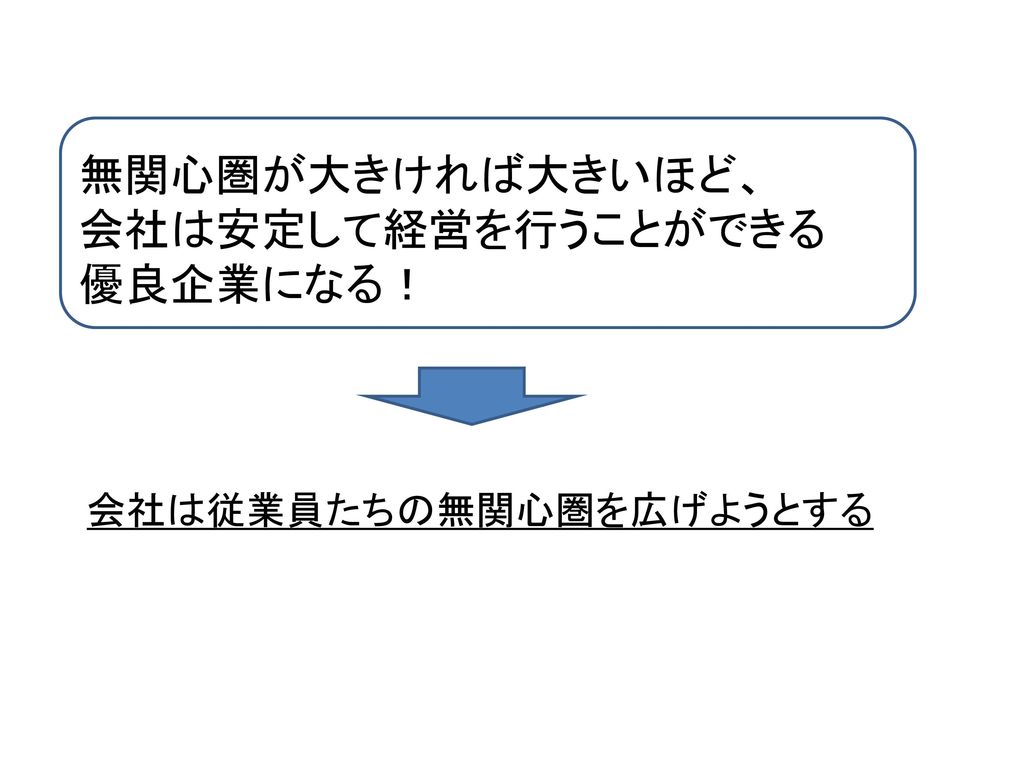

当問の「無関心圏がない」のような二重否定は迷いやすい。確かに無関心圏とは一見ネガに聞こえるが、組織や上司にとって都合よい。意外に使える知識です。

| × | →○ | |

| ×ア | 狭く | 広く |

| ×イ | 無視 低く 大きく | 受容 高く 大きく |

| ×エ | 負 | 正 |

| ×オ | ある | ない |

画像:slide player

| C.I.バーナードは組織における個人の権威の受容について、無関心圏(zone of indifference)が重要な役割を果たすとしている。無関心圏に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 個人にとって受容可能な命令が継続的に発せられると、次第に無関心圏の範囲が狭くなっていく傾向がある。 ×イ 個人にとって無関心圏にある職務は無視され、遂行される可能性が低くなるので、無関心圏をいかに小さくするかが組織の存続にとって重要になる。 ○ウ 個人の無関心圏に属する命令は、権威の有無を問われることなく受容される傾向がある。 ×エ 無関心圏にある職務に対しては、個人のコミットメントは低くなるから、無関心圏の存在は組織の存続にとって負の影響を与える。 ×オ 無関心圏にある職務を個人に遂行してもらうためには、個人の貢献を大きく上回る誘因を提供する必要がある。 |

バーナードの組織3要素とセットで、「誘因と貢献」を覚える。当問はさらにその上級知識「有効性と能率」にも触れています。

| × | →○ | |

| ×ア | 誘因 | 貢献(下線部あべこべ) |

| ×ウ | 有効性 | 能率 |

| ×エ | 誘因 | 貢献 |

| ×オ | おのずと維持される | 維持されやすい(決めつけ禁止) |

| C. I. バーナードやH. A. サイモンなどによって展開された組織均衡論に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 組織が成立・存続する1 つの条件は、それぞれの参加者が「誘因」よりも「貢献」が大きいと知覚することである。 ○イ 組織の参加者は、「誘因」と「貢献」を比較考量し、組織への参加を続けるかどうかをそれぞれ判断する。 ×ウ 組織の「有効性」とは、それぞれの参加者にとって、組織に参加する目的が達成されている程度を指す。 ×エ 組織は、さまざまな参加者から提供される「誘因」を活用することで、組織目的の達成を果たすことができる。 ×オ 組織目的を達成さえすれば、参加者における「誘因」と「貢献」のバランスはおのずと維持される。 |

目的語(穴埋めタイプ)は知識を教わるテキスト代わり。このタイプは確実に復習を。

| ×ア | A:外向性 | B:開放性 | C:外向性 |

| ×イ | A:外向性 | B:開放性 | C:調和性 |

| ×ウ | A:外向性 | B:誠実性 | C:調和性 |

| ×エ | A:開放性 | B:開放性 | C:調和性 |

| ○オ | A:開放性 | B:誠実性 | C:外向性 |

| パーソナリティについてのモデルの1 つに「ビッグファイブ」がある。ビッグファイブによると、個人のパーソナリティの多様性は、次の5 つの特性の強度によって説明される。 |

| ⑴ 外向性(extroversion:社交的、話好きなど) ⑵ 神経症傾向(neuroticism:心配性、傷つきやすいなど) ⑶ 開放性(openness:想像力が豊か、好奇心が強いなど) ⑷ 調和性(agreeableness:協力的、温和など) ⑸ 誠実性(conscientiousness:計画的、責任感が強いなど) ※当サイト注:和訳表記は諸説あり |

| ビッグファイブに関する以下の文章の空欄A~Cに入る用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ビッグファイブを構成する5 つのパーソナリティ特性は、職務満足や職務の成果に影響する。【A】 以外の4 つの特性は、職務満足と有意な関係がある。例えば、「神経症傾向」が強い人ほど、職務満足が低くなる傾向にある。一方、全ての職務の成果と正の相関を持つのは、【B 】である。管理職や営業職のように、良好な対人関係の構築や維持が重要な職務においては、【C】 が高い人ほど職務の成果が高くなる。 |

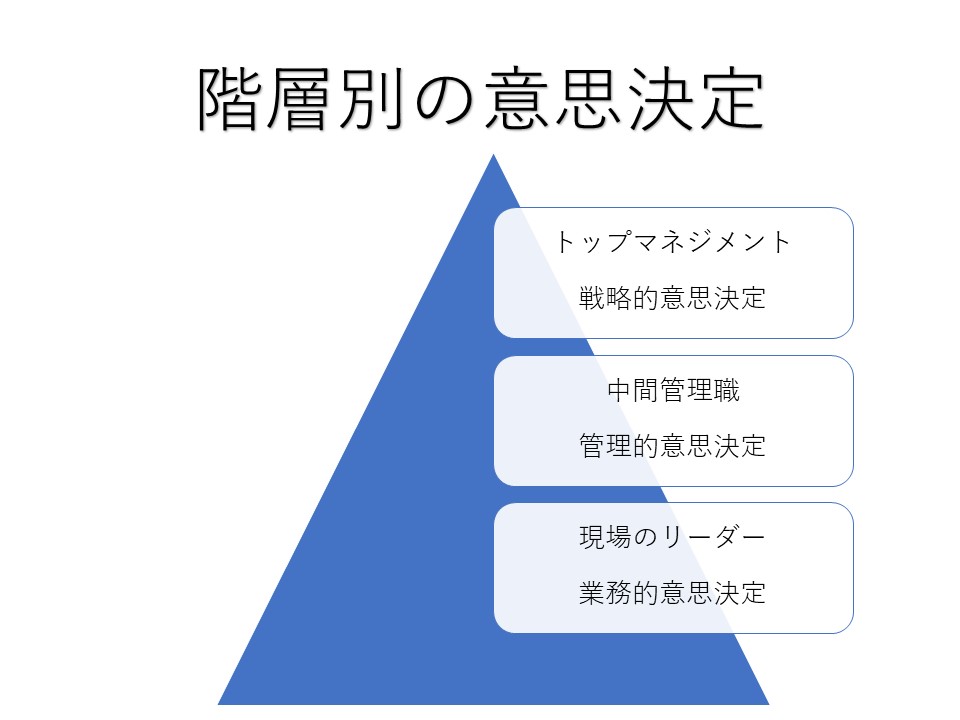

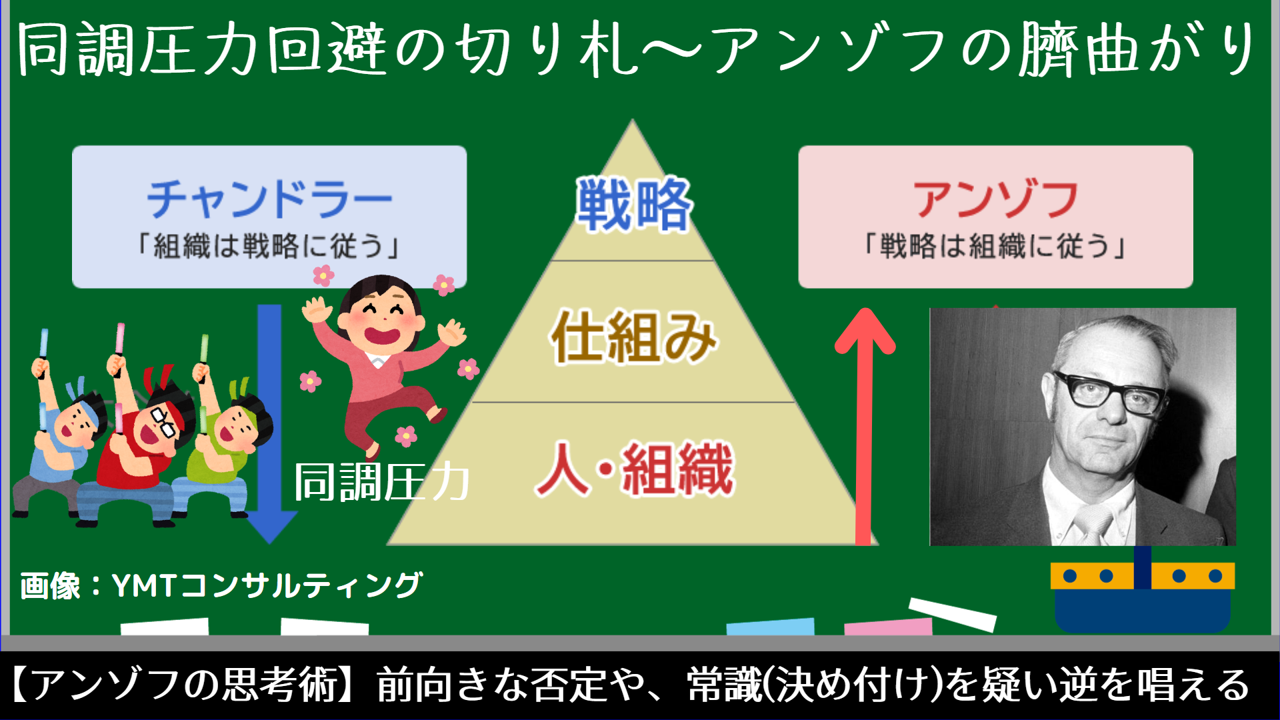

階層別意思決定(アンゾフ)

対してアンゾフの戦略的→管理的→業務的意思決定では、同義異音の言い換えがしばしば起きる。何でも一つ覚えのふぞろい脳との差が、ここから開きます。

ごく基本ながら、テキスト掲載外を出した設問です。B〜Dを国語的に選べても、Aを「非対称情報(ミクロ経済学)」にしがちなので正答率はDに。

| A | B | C | D | |

| ×ア | 非対称情報 | 業務 | 組織 | 戦略 |

| ×イ | 非対称情報 | 日常 | 管理 | 計画 |

| ×ウ | 非対称情報 | 日常 | 組織 | 長期 |

| ○エ | 部分的無知 | 業務 | 管理 | 戦略 |

| ×オ | 部分的無知 | 業務 | 戦略 | 長期 |

| 次の文中の空欄A~Dに入る用語の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| アンゾフは、環境変化が激しく、企業が決定すべき選択肢の評価基準も与えられていない高度に不確実な状況を、【A 】という概念で捉え、【A 】の状況下において、企業が取り組むべき問題を確定させ、その問題解決の方向性を探求することを経営戦略論の固有の課題と示した。 その上で、企業が行っている意思決定を、【B】 的意思決定、【C】 的意思決定、そして【D】 的意思決定に分類した。【B】 的意思決定は、現行の業務の収益性の最大化を目的とするもの、【C 】的意思決定は、最大の業績が生み出せるように企業の資源を組織化するもの、【D 】的意思決定は、将来どのような業種に進出すべきかなどに関するものである。 |

アンゾフが示した戦略的→管理的→業務的意思決定の説明です。×オはアンゾフでなく、意思決定会計(構造的意思決定)の説明。

| × | →○ | |

| ×イ | 管理的 | 戦略的 |

| ×ウ | 戦略的 | 業務的 |

| ×エ | 戦略的 | 管理的 |

| ×オ | 戦略的 | 構造的 ※意思決定会計参照 |

| H.I.アンゾフは、経営戦略の考察に当たって、戦略的意思決定、管理的意思決定、業務的意思決定の 3 つのカテゴリーを基軸として、企業における意思決定を論 じている。 それぞれの意思決定に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 管理的意思決定とは、最大の成果を引き出すための経営資源の組織化に関わる意思決定である。 ×イ 企業の多角化戦略は、管理的意思決定における主要な決定事項の 1 つである。 ×ウ 戦略的意思決定の対象となる問題は、事業活動を通じて生じることから、トップ・マネジメントが意識的に関心を寄せなくても、自ら明らかになる。 ×エ 戦略的意思決定は、企業外部の問題よりも、むしろ企業内部の問題と主に関わっている。 ×オ 戦略的意思決定は、企業における資源配分を中心としており、固定資産や機械設備など企業内部の資産に対する投資の意思決定と同じである。 |

診断士試験「戦略論」「組織論」「マーケ」のあちこちに所構わず顔を出すイゴール・アンゾフは戦略的経営の父と呼ばれますが、その偏屈そうな顔つきの通り、周囲が右といえば左、左と言えば右と言い出すこじらせオジサン。ごっちゃにしやすい点に気を付けて覚えます。

| × | →○ | |

| ×ア | 企業の資源転換プロセス | 企業内で配分された資源 |

| ×イ | 戦略的な意思決定 | 管理的な意思決定 |

| ×エ | 日常業務的な意思決定 | 管理的な意思決定 |

| 戦略計画学派を形成したH. I. アンゾフの意思決定論に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 価格設定とアウトプットの水準、マーケティング戦略の策定、パフォーマンスの監視など、企業の資源転換プロセスの能率を最適化するような意思決定を「管理的な意思決定」と呼ぶ。 ×イ 環境が安定している場合、「日常業務的な意思決定」よりも「戦略的な意思決定」にマネジャーの関心が向けられる。 ○ウ 企業が経営資源を財・サービスに転換して利潤を追求するとき、環境に合わせて自社の目的を設定し、それに適合した最良の可能性を提供する資源配分パターンを作り出すことを「戦略的な意思決定」と呼ぶ。 ×エ 最適なパフォーマンスを求めて自社資源の構造づくりをするような意思決定を「日常業務的な意思決定」と呼び、組織づくりはそれに含まれる。 |

戦略と組織設計

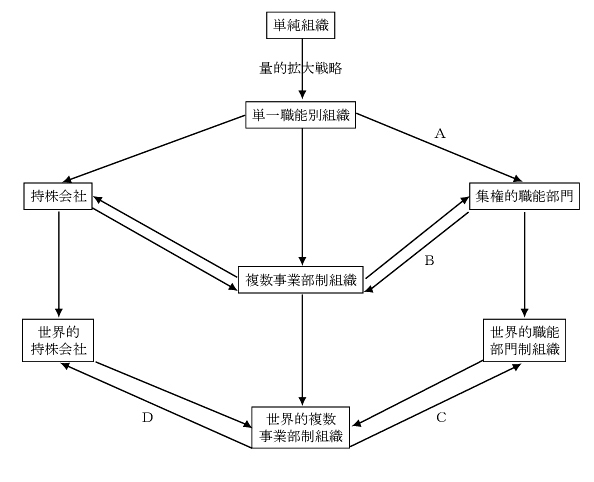

過去問一つ覚えのふぞろい勢は、R2第17問のような唐突な難論点がごく苦手。その周辺論点とまとめて苦手化すると知られています。

当問の出典はどうやら以下の書籍。買う必要も読む必要もありません。

| A | B | C | D | |

| ×ア | 関連多角化 | 垂直統合 | 非関連多角化 | 非関連事業の買収 |

| ○イ | 垂直統合 | 関連多角化 | 規模の経済の活用 | 非関連事業の買収 |

| ×ウ | 内部成長の強化 | 関連多角化 | 垂直統合 | 非関連多角化 |

| ×エ | 非関連多角化 | 規模の経済の活用 | 垂直統合 | 内部成長の強化 |

| ある時点で特定の組織形態を採用している企業でも、経営戦略に従って新たな組織形態に移行していくべき場合がある。その場合、単純な発展段階を経るというよりも、経営者の意思決定によって、異なる経路をたどる可能性がある。J.R.ガルブレイスとD.A.ネサンソンは、経営戦略とそれによって採用される組織形態の可能な組み合わせを、組織の発展段階モデルとして定式化した。 下図は、彼らがモデル化した企業組織の発展過程を図示したものである。図の □は組織形態を、→は経営戦略をそれぞれ表している。 図の中のA~Dに当てはまる経営戦略の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

×ウエの正誤訂正はやや難。

| × | →○ | |

| ×ア | 機能別 | 地域別 |

| ×イ | 事業 | 機能 |

| ×ウ | 独立した | 疑似的な |

| ×エ | 研究開発型ベンチャー企業における 研究商品 | マーケティングから損益までの全権を有した 当該商品 |

| 経営戦略に関連する組織の運営・設置に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア A.D.チャンドラー(A. D. Chandler)の「組織は戦略に従う」という命題に基づけば、事業の多角化が進んだ企業では事業部制組織が採用され、地理的拡大が進んだ企業では機能別組織が採用されることになる。 ×イ 機能(職能)別組織において、各機能部門長は事業戦略の策定・執行に関する最終責任を負っている。 ×ウ 事業部制組織とカンパニー制組織は類似した特性を有するが、両者の最大の違いは、事業部制組織では各事業部が企業内部の下部組織であるのに対して、カンパニー制組織では各カンパニーが独立した法人格を有している点にある。 ×エ プロダクト・マネジャー制組織とは、研究開発型ベンチャー企業における事業部制組織のことであり、責任者であるプロダクト・マネジャーは、研究商品の成果に関する責任を有している。 ○オ 持株会社は、その設立に関して一定の制限が定められているものの、規模の下限は設定されていないことから、中小企業においても目的に応じて活用することができる。 |

修飾語のあべこべを丁寧に直す。

| × | →○ | |

| ×ア | するために、共通の | ししつも、個別の |

| ×イ | オペレーション | コラボレーション |

| ×ウ | が生まれない | を許容する |

| 企業の長期的成長のためには、既存事業の深化(exploitation)と新規事業の探索(exploration)のバランスを取る経営が重要だと言われている。C.A.オライリー(C. A. O’Reilly)とM.L.タッシュマン(M. L. Tushman)は、この深化と探索を両立する組織能力を両利き(ambidexterity)と名づけた。 両利きの経営を実践するための組織に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 既存事業ユニットと新規事業探索ユニットが経営理念を共有し、公平性を確保するために、共通の事業評価基準を構築する必要がある。 ×イ 既存事業ユニットと新規事業探索ユニットのオペレーションを効率的に管理するために、機能横断的なチームを設計する必要がある。 ×ウ 既存事業ユニットと新規事業探索ユニットを構造上分離しつつ、異なる文化が生まれないようにするため、ビジョンを共有する必要がある。 ○エ 既存事業ユニットと新規事業探索ユニットを構造上分離し、探索ユニットに独立性を与えるとともに、全社的な資産や組織能力にアクセスする権限を与える必要がある。 |

×アエはあべこべ、×イウは入れ替えパターン。解き進めて国語力を鍛えます。

| × | →○ | |

| ×ア | 大きくなる | 権限移譲をして小さくする |

| ×イ | 範囲 | 規模 |

| ×ウ | プロフィットセンター | プロフィットまたはコストセンター |

| ×エ | させておかなければならない | しないように設計する |

| 経営組織の形態と構造に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 事業部制組織では事業部ごとに製品-市場分野が異なるので、事業部を共通の基準で評価することが困難なため、トップマネジメントの調整負担が職能部門別組織に比べて大きくなる。 ×イ 職能部門別組織は、範囲の経済の追求に適している。 ×ウ トップマネジメント層の下に、生産、販売などの部門を配置する組織形態が職能部門別組織であり、各職能部門はプロフィットセンターとして管理される必要がある。 ×エ マトリックス組織では、部下が複数の上司の指示を仰ぐため、機能マネジャーと事業マネジャーの権限は重複させておかなければならない。 ○オ 命令の一元化の原則を貫徹する組織形態がライン組織であり、責任と権限が包括的に行使される。 |

R4事例Ⅰ出題で注目を集めた機能別⇔事業部制の元ネタ。環境がVUCAなイマは、権限移譲→事業部制→後継者育成を選びます。

| × | →○ | |

| ×ア | 機能別 | 事業部制(下線部あべこべ) |

| ×イ | にかかわらず | が限定的であれば |

| ×エ | できるため しやすい | しにくいため しにくい |

| ×オ | されやすい | する利点は少ない |

| 主要な組織形態に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 機能別組織では、機能別部門の管理をそれぞれの部門の長に任せることから、事業部制組織よりも次世代経営者の育成を行いやすい。 ×イ 機能別組織では、知識の蓄積が容易であるため、事業の内容や範囲にかかわらず経営者は意思決定を迅速に行いやすい。 ○ウ 事業部制組織では、各事業部が自律的に判断できるために、事業部間で重複する投資が生じやすい。 ×エ 事業部制組織では、各事業部が素早く有機的に連携できるため、機能別組織よりも事業横断的なシナジーを創出しやすい。 ×オ マトリックス組織は、複数の命令系統があることで組織運営が難しいため、不確実性が低い環境において採用されやすい。 |

機能別⇔事業部制組織は「2次」で頻出の超重要知識です。両者の長所短所を整理して理解&暗記します。

| × | →○ | |

| ×イ | 機能別 | 事業部制(下線部あべこべ) |

| ×ウ | しやすい | しにくい |

| ×エ | 事業部制 | 機能別(下線部あべこべ) |

| ×オ | とりやすく されやすい | とりにくく に工夫が必要になる |

| 事業部制組織と機能別組織の特徴に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 機能別組織では、事業部制組織に比べて、経営者に意思決定の負担が集中する傾向があるが、部門横断的なプロジェクト・マネジャーを配置することで、部門間調整が容易になり経営者の負担軽減を図ることができる。 ×イ 機能別組織の下で事業の多角化を行う場合、事業部制組織の下での多角化に比べて、経営者は個々の事業のオペレーションに関わる機会が少ない分、全社的な戦略的意思決定に専念できる。 ×ウ 事業部制組織では、各事業部に利益責任が課されるため経営の効率化が進みやすく、機能別組織に比べて、生産部門や営業部門で規模の経済性を追求しやすい。 ×エ 事業部制組織では、機能別組織に比べて機能部門の技術的な専門性を高めやすく、事業横断的なシナジーの創出が容易である。 ×オ 事業部制組織では、直面する状況に応じて各事業部で自律的に事業運営の判断ができるため、機能別組織に比べて部門活動と全社戦略との整合性をとりやすく、経営の全体最適が達成されやすい。 |

ライフサイクル&不確実性

この外部環境(不確実性)は、設問文の分かりにくさで「法務」と双璧。そしてこの国語を苦手化した末路が、たまたま合格同士で傷を舐めあうふぞろいなゆで蛙です。

当問は正解させないクソ問ですが、「事例Ⅰ」で問われる互恵対等関係の基礎になります。

| ○ア | a:正 | b:正 | c:正 | d:正 |

| ×イ | a:正 | b:正 | c:正 | d:誤 |

| ×ウ | a:誤 | b:正 | c:誤 | d:誤 |

| ×エ | a:誤 | b:誤 | c:正 | d:正 |

| ×オ | a:誤 | b:誤 | c:誤 | d:正 |

| 現代の企業は、規模の大小にかかわりなく、さまざまなステイクホルダーの社会的ネットワークの中に埋め込まれている。企業は利害の異なるこうしたステイクホルダーから正当性を獲得するために、ステイクホルダーと協調戦略を採る場合がある。 以下のa~dの行動について、こうした協調戦略に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| ○a 企業とステイクホルダーとの間の資源交換をめぐって協定を締結すること。 ○b ステイクホルダーの代表を、企業の一員として政策決定機関に参加させること。 ○c 組織間の共通目標を達成するために、複数の組織が資源やリスクを共有しながら、共同事業を行うこと。 ○d 特定の目標を達成するために、複数の組織間で、公式の調整機関を設置すること。 |

試験委員推しは、×機械的→○有機的管理です。

| × | →○ | |

| ×アイ | 高い | 低い |

| 有機的管理 | 機械的管理 | |

| ×エオ | 低い | 高い |

| 機械的管理 | 有機的管理 |

| T.バーンズとG.M.ストーカーは、外部環境の不確実性がそれに適した組織内部の管理システムに影響を与えることを明らかにした。彼らは「機械的管理システム(mechanistic management system)」と「有機的管理システム(organic management system)」という2 つのモデルを提唱した。 これらのモデルに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 不確実性が高い環境下では、階層トップへの知識が集中し、階層構造を強化する有機的管理システムが有効である。 ×イ 不確実性が高い環境下では、各タスクと全体状況や技術との関係が希薄な有機的管理システムが有効である。 ○ウ 不確実性が高い環境下では、タスクそのものや優れた仕事をしようとすることへのコミットメントが強い有機的管理システムが有効である。 ×エ 不確実性が低い環境下では、横断的相互作用を通じたタスク間の調整を重視する機械的管理システムが有効である。 ×オ 不確実性が低い環境下では、上司の指示や命令に支配された職務よりも、スタッフによる助言的内容のコミュニケーションが重視される機械的管理システムが有効である。 |

当問は「組織論嫌い」を生む悪問の代表。誤答×イが状況適合論っぽいですが、混同しないように捨て問にします。

| × | →○ | |

| ×イ | 個体群生態学モデル | コンティンジェンシー理論 |

| ×ウ | 高く | 低く |

| ×エ | 既存の組織から派生して | 独立した企業者活動を通じて(下線部あべこべ) |

| ×オ | 減少 | 増加 |

| 共通の組織形態を持つ組織個体群と環境の関係を分析する理論に、個体群生態学モデル(population ecology model)がある。このモデルは組織個体群の変化を、「変異(variation)-選択・淘汰(selection)-保持(retention)」という自然淘汰モデルによって説明する。個体群生態学モデルに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 既存の組織形態を保持しようとする力が強ければ、新たな組織形態が生まれる可能性は低くなる。 ×イ 個体群生態学モデルでは、環境の変化に対して自らの組織形態を柔軟に変化させて対応できる組織群が選択され、長期にわたって保持されることを示唆する。 ×ウ 組織内の部門が緩やかな結合関係にある場合、変異が生じる可能性が高くなるが、保持されている既存の組織形態の存続の可能性は高くなる。 ×エ 変異段階で新たに生まれる組織個体群は、既存の組織から派生してくるケースは少なく、独立した企業者活動を通じて生み出される。 ×オ 変異によって生まれた組織個体群は、政府などによる規制や政策によって選択・淘汰されるが、規制が緩和されれば保持される組織形態の多様性は減少する。 |

| × | →○ | |

| ×イ | 機械的 | 有機的(下線部あべこべ) |

| ×ウ | 抽象的 | 具体的 |

| ×エオ | 有機的 | 機械的(下線部あべこべ) |

○アを「服従」とあえて強い表現にし、誤答×ウを選ばせるひっかけ問題です。有機的→タスクが具体的になる説明はR2第16問を参照。

| T.バーンズとG. M.ストーカーは、外部環境の安定性の程度と組織内部の管理システムの関係性を検討し、「機械的管理システム」と「有機的管理システム」という2 つの管理システムのモデルを提唱した。 これらのモデルの対比に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 機械的管理システムでは、有機的管理システムよりも上司への服従が強調される。 ×イ 機械的管理システムでは、有機的管理システムよりも水平的なコミュニケーションによる助言や相談がよくなされる。 ×ウ 有機的管理システムでは、機械的管理システムよりも個々のタスクは抽象的な性質を帯びている。 ×エ 有機的管理システムでは、機械的管理システムよりもその組織に特有な知識やスキルが重要視される。 ×オ 有機的管理システムでは、機械的管理システムよりも役割に関する責任が詳細に定められる。 |

| × | →○ | |

| ×イ | がある | はまずない |

組織論の迷論点、資源依存モデルの問題です。一般常識Aランクですが、「パースペクティブ」のようにふぞろいが知らないカタカナを与え、苦手意識を植え付ける工夫に感心します。

| 資源依存パースペクティブでは、組織がさまざまな資源をステークホルダー(利害関係者)に依存していることに注目している。 メーカーであるA社が、事業活動に必要な原料Xを、Xのみを製造販売しているB社から継続的に購買している場合に、両社間に生じうるパワー関係に関する記述として、資源依存パースペクティブの観点から、最も不適切なものはどれか。 |

| ○ア A社がB社以外の他社から原料Xをどの程度購買しているかどうかが、両社間のパワー関係に大きな影響を与える可能性がある。 ×イ A社が保有している機械設備の資産評価額が、B社が保有する機械設備の資産評価額よりも相対的に大きいことが、両社間のパワー関係に大きな影響を与える可能性がある。 ○ウ B社の販売量全体におけるA社向けの販売量が占める比率が、両社間のパワー関係に大きな影響を与える可能性がある。 ○エ 原料Xの販売についてのB社の自由裁量に関して法律などによる制約があるかどうかが、両社間のパワー関係に大きな影響を与える可能性がある。 ○オ 原料Xを入手できなくてもさほど大きな問題が生じずにA社が事業活動を営むことができるかどうかが、両社間のパワー関係に大きな影響を与える可能性がある。 |

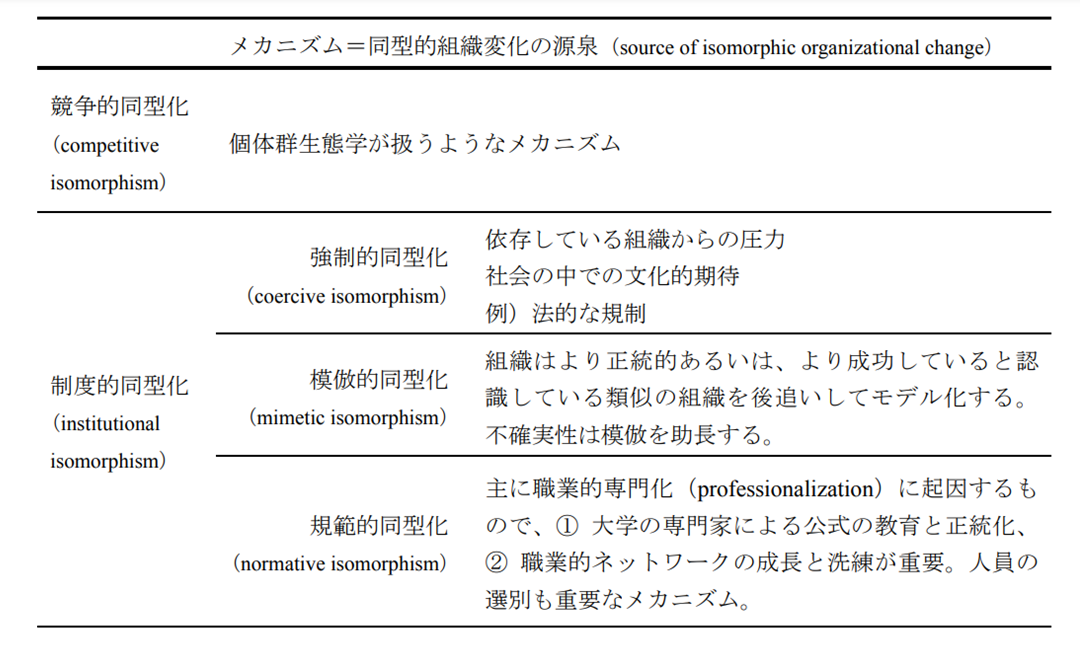

同じ業界の企業は、同じような規模の似たような戦略でドングリ競争をすることが多い。その説明が制度的同型化ですが、国語で解けるので暗記不要。

| × | →○ | |

| ×ア | 採用しなければ~ 強制的 | 採用することが有利であるため 模倣的 |

| ×イ | 模倣的 | 規範的 |

| ×ウ | 制度的環境からの~ 模倣的 | (下線部削除) 強制的 |

| ×オ | 規範的 | 模倣的 |

| 組織における制度的同型化に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア ある組織形態が社会的に高い評価を得ている場合には、その組織形態を採用しなければ取引関係にある組織から批判されることから、強制的同型化が生じやすくなる。 ×イ 環境が安定的であり、どのようにすれば社会から評価されるかが明確であれば、模倣的同型化が生じやすくなる。 ×ウ 政府が特定の組織形態を採用することを求める規制を行えば、制度的環境からの期待が明示的になって競争が緩和されるため、模倣的同型化が生じやすくなる。 ○エ 専門家団体のような組織横断的な専門家ネットワークが発達することにより、規範的同型化が生じやすくなる。 ×オ 取引関係にある組織同士は、資源を相互に依存しあっているために、それらの組織間では規範的同型化が生じやすくなる。 |

一旦正解を読んでみて、次に誤答選択肢が違う理由を考えればOK。

| a | b | c | d | |

| ×ア | ① | ② | ③ | ④ |

| ×イ | ① | ④ | ② | ③ |

| ×ウ | ① | ④ | ③ | ② |

| ○エ | ② | ① | ③ | ④ |

| ×オ | ② | ① | ④ | ③ |

| 組織のライフサイクル仮説によると、組織は発展段階(起業者段階、共同体段階、公式化段階、精巧化段階)に応じた組織構造、リーダーシップ様式、統制システムをとる。また、組織の発展段階に応じて、組織で支配的となる有効性(組織がその目標を達成した程度)の指標は変化すると考えられる。 組織の発展段階の名称と、各段階で支配的な組織の有効性指標に関する記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 【組織の発展段階】 a 起業者段階 b 共同体段階 c 公式化段階 d 精巧化段階 |

| 【組織の有効性指標に関する記述】 ① この段階では、人的資源の開発が有効性指標として重要となり、経営者のリーダーシップの下で職場集団の凝集性とモラールを高めることが追求される。 ② この段階では、資源獲得と成長が組織の有効性指標として特に重視され、顧客や金融機関などの利害関係者と良好な関係を築くことに中心的な価値が置かれる。 ③ この段階では、組織の安定性と統制、ならびに組織の生産性が支配的な有効性指標となり、情報管理システムや業務上の規則と手続きが組織内で広く整備される。 ④ この段階では、組織の安定性と統制、ならびに組織の生産性と人的資源の開発を重視しつつ、新たな環境適応のための資源獲得と成長が追求される。 |

部門間調整(社内)

一定規模以上の企業では、組織同士が不仲になるので調整が必要に。組織行動論のコンフリクト(軋轢)とセットで覚えます。

ここまで出典や意味不明な問題になると、さすがのこの記事でも正解未訂正です。

| 情報処理モデルに従って組織構造をデザインする際には、情報処理の必要性が不確実性(uncertainty)の除去に関わるものなのか、多義性(equivocality)の除去に関わるものなのかによって、必要となるコミュニケーションメディアのリッチネスや調整メカニズムが異なる。 情報処理の必要性とコミュニケーションメディアのリッチネス、調整メカニズムに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ※当問は正解未訂正です ×ア 新たなアイデアを生み出すために部門間調整を行う際、多義性の除去が必要になるときには、コミュニケーションの冗長性を排除し、効率的な調整メカニズムを確保する必要がある。 ×イ 環境の新しい意味や価値の変化を知るには、多義性よりも不確実性の除去が重要なので、アンケート調査のような手法が有効である。 ○ウ 環境の質的な変化は、組織部門間での多義性の除去の必要性を増加させるので、部門間でのフェイス・ツー・フェイスコミュニケーションなどのリッチなコミュニケーションメディアを利用した調整メカニズムが必要になる。 ×エ コミュニケーションメディアをリッチなものにするためには、迅速なフィードバック、明確に定義された言語による報告書、複数のチャネルの確保が必要である。 ×オ 不確実性は情報量の不足を意味するので、リッチなコミュニケーションメディアを活用する必要性があり、より多くの情報を収集・処理するために職能別専門化を追求した組織構造を設計することが望ましい。 |

生産管理×組織論のクロスオーバー問題。過去マス信者は歯が立ちません。

| A | B | C | |

| ×ア | 大規模バッチのマスプロダクション技術 | 小規模バッチ生産技術 | 連続的処理を行うプロセス技術 |

| ×イ | 大規模バッチのマスプロダクション技術 | 連続的処理を行うプロセス技術 | 小規模バッチ生産技術 |

| ○ウ | 小規模バッチ生産技術 | 大規模バッチのマスプロダクション技術 | 連続的処理を行うプロセス技術 |

| ×エ | 小規模バッチ生産技術 | 連続的処理を行うプロセス技術 | 大規模バッチのマスプロダクション技術 |

| ×オ | 連続的処理を行うプロセス技術 | 小規模バッチ生産技術 | 大規模バッチのマスプロダクション技術 |

| 企業が利用する生産技術を次の3 つに分類して考える。 1 .大規模バッチのマスプロダクション技術 2 .小規模バッチ生産技術 3 .連続的処理を行うプロセス技術 このとき、次の文章の空欄A~Cに入る技術の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 |

| 【A】 から【B】 、さらに【C】 へ移行するにしたがって、一人の監督者の部下数が増し、組織の階層が増え、スタッフやスペシャリストを支援する管理職の比率が増え、一人当たりの労務費が低下する。 |

×エは部門A⇔Bがあべこべ。

| × | →○ | |

| ×エ | 部門A | 部門B |

| 組織における部門には、それぞれの目標や利害が存在するが、組織内で大きなパワーを有する部門は他部門よりも多くの予算を獲得したり、自部門にとって望ましくない他部門からの要求を排除することができる。このような部門の持つパワーの源泉に関する記述として、最も不適切なものはどれか。 |

| ○ア 組織が外部環境の重大な不確実性にさらされる場合、その不確実性に有効に対処できる部門は、他部門よりも大きなパワーを持つ。 ○イ 組織全体の目標を達成するために解決することが不可欠な組織内外の課題に対処する部門は、他部門よりも大きなパワーを持つ。 ○ウ 組織の最終的なアウトプットに対して大きな影響を及ぼす部門は、他部門よりも大きなパワーを持つ。 ×エ 部門Aが必要とする経営資源について、その資源を部門B以外から調達できない場合、部門Aは部門Bに対して大きなパワーを持つ。 |

×イウエオがどこか変と気づいたら、どこを直すか国語の練習をします。※ウの直し方は調査中。

| × | →○ | |

| ×イ | から がある | が はない |

| ×ウ | 距離を置き がある | 密に接しつつ は少ない |

| ×エ | 持たず | 持ち |

| ×オ | 市場関係 | 権限関係(下線部あべこべ) |

| 組織セットモデルにおける渉外担当者(boundary personnel)の概念と機能に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 渉外担当者は、組織内外の接点に位置するゲートキーパーとしての役割を持つため、組織革新の誘導者となることもある。 ×イ 渉外担当者は、その組織の顔として組織を代表するものであるから、法的な代表権を有する必要がある。 ×ウ 渉外担当者は、他組織の脅威から当該組織を防衛するという境界維持機能を果たすため、外部環境とは距離を置き、組織内のメンバーと同質性を保つ必要がある。 ×エ 渉外担当者は、自らは不確実性を処理する権限を持たず、外部環境の状態や変化を組織内に正確に伝える役割を果たす必要がある。 ×オ 渉外担当者を通じた組織間関係は、市場関係を通じた調整ではなく、権限関係を通じた調整によって維持される。 |

×イウオはあべこべ。×エは接続詞を直します。

| × | →○ | |

| ×イ | リスク志向 | リスク回避 |

| ×ウ | 激化 | 緩和 |

| ×エ | とはならないが | になるとともに |

| ×オ | 低下 | 上昇 |

| 組織均衡を維持するのに必要な資源と、実際にその組織が保有している資源の差を組織スラック(organizational slack)という。組織スラックに関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ○ア 好況時には、組織スラックを増やすことを通じて、組織参加者の満足水準が上昇することを抑制できる。 ×イ 組織スラックが存在しない場合、革新案を探索する際にリスク志向的になる。 ×ウ 組織スラックが存在すると、部門間のコンフリクトが激化する。 ×エ 組織スラックは、組織革新を遂行するための資源とはならないが、環境変化の影響を吸収するバッファーとしての役割を持つ。 ×オ 不況期には、組織スラックを組織参加者に放出することによって、短期的に参加者の満足水準を低下させることができる。 |

「事例Ⅰ」で、既存ユニット⇔新事業ユニットをうっかり併存させると反目しがち。その留意点は当問に答えがあります。

| × | →○ | |

| ×ア | である | なこともある(決めつけ禁止) |

| ×イ | される | されない(〃) |

| ×ウ | である | とは言えない(〃) |

| ×オ | からのみ | などから(〃) |

| 企業の長期的成長のためには、既存事業の深化(exploitation)と新規事業の探索(exploration)のバランスを取る経営が重要だといわれている。C. A. オライリーとM. L. タッシュマンは、深化と探索を両立する両利き(ambidexterity)の経営を提唱している。 両利きの経営を実践するための組織に関する記述として、最も適切なものはどれか。 |

| ×ア 既存事業ユニットと新規事業探索ユニットとの間のシナジー(相乗効果)を生み出すためには、新規事業探索ユニットを別会社化してスピンオフすることが必要である。 ×イ 既存事業ユニットと新規事業探索ユニットを構造上分離しても、既存事業ユニットが資源配分の意思決定について新規事業探索ユニットに介入できるような仕組みを採用することが推奨される。 ×ウ 既存事業ユニットと新規事業探索ユニットを構造上分離しても、公平性の確保のために人材の採用やインセンティブ付与については同じ意思決定ルールや社内手続きを適用すべきである。 ○エ 既存事業ユニットと新規事業探索ユニットを構造上分離するとともに、全社的な統合を促進する包括的ビジョンを掲げることが望ましい。 ×オ 新規事業探索ユニットと既存事業ユニットとの間のシナジー(相乗効果)は、新規事業探索ユニットが既存事業ユニットの技術や知識などを活用できることからのみ生じる。 |

今日のまとめ

TAC正答率A~Eを手元に用意し、論点別にR1→R5へ解き進むと、その設問が【当てさせたいかそうでないか】が一目でわかる。それが、あのわかっていないふぞろい自慢に対する、おっきな差別化ポイントです。