| 動画の要旨 | 原文(ChatGPT) |

| ・ホワイトカラーには難しすぎる事例Ⅲの解き方を考えます。 ・80分で解かせない事例を時短するには、デカップリングポイント(半製品)の手法が有効です。 ・あまり深く考えず、事例Ⅲで好まれる言い回しを部品としてストックします。 ・140字のマス目がある事例Ⅲでは、事例Ⅰと同様に構文の利用を考えます。 ・難しすぎる事例にカッとして超絶生産知識を深追いするよりも、わかりやすくキレイに説明する文章力を意識しましょう。 | -The transcript discusses the difficulty of Case 3 in a test and how to approach it effectively. -It suggests using decoupling points to efficiently answer questions and secure a stable score. -The focus is on using specific sentence structures and word choices to achieve high scores in Case 3. -Case 3 involves longer essays with 140-character squares, and using sintax is recommended for each square. -The transcript emphasizes the importance of clean and concise writing, rather than excessive knowledge of production techniques. |

ベテ除けで難化しすぎた事例Ⅲには、いくつかのアプローチが候補に。結論を決めつけて答えがズレる同友館勢に対し、好まれる書き方(お化粧)を先に決めて真摯に取り組むことがウチのスタイルです。

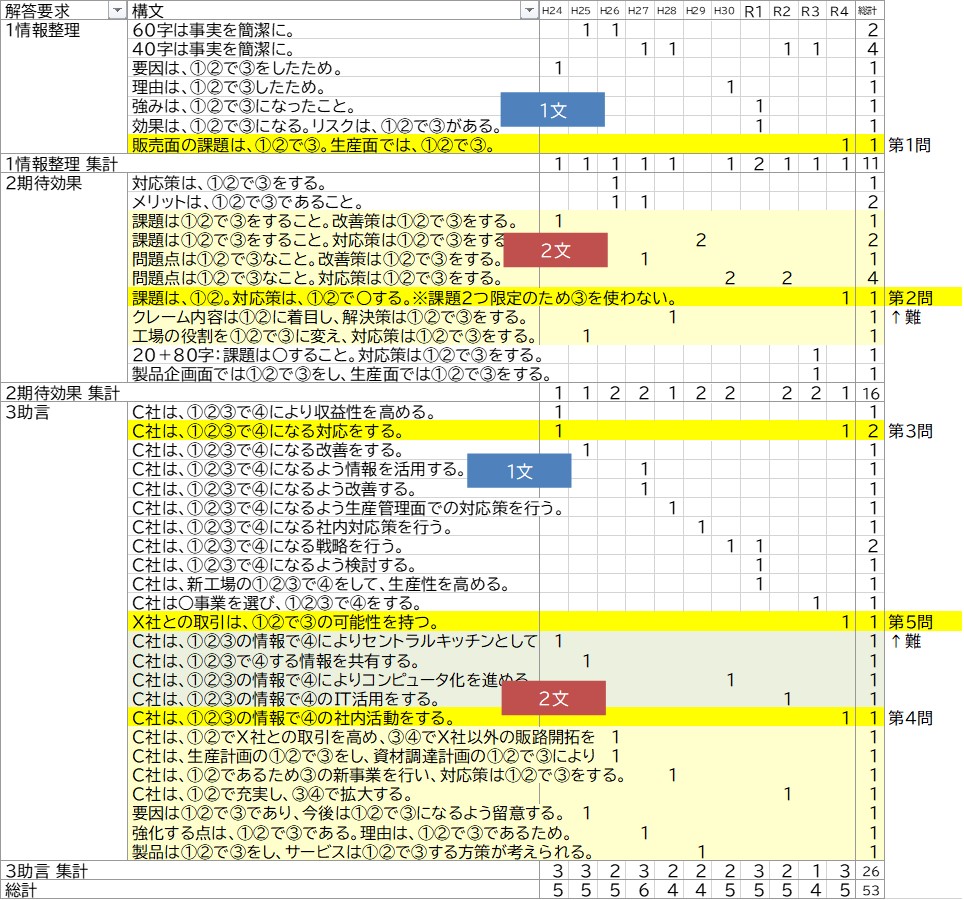

デカップリングポイントとは、見込生産⇔受注生産の境目のことです。訊かれたことに答える受注生産がマストの試験において、80分で60点を取るには、解答マス目のパターンを半製品として用意します。

診断士2次試験では、問題に対して直接的な要求に適切に答えるスキルが必要です。つまり、与えられた2次事例に対して、要求事項をしっかりと把握し、それに適した回答を行う必要があり、受注生産として解答することが前提になります。このスキルは、試験の基本的な部分であり、しっかりと身につけておくことが大切です。

しかし完全受注生産では80分に間に合わないため見込生産要素を考慮し、過去の試験問題や解答例を分析し、共通するパターンを把握する必要があります。これらのパターンを事前に整理しあたかも半製品のように用意しておくことで、本試験で一から解答を考える手間を減らして時短ができますが、結論を決めつける⇔書き方のパターンを用意する2つの流派の違いに注意します。

書き方のパターン(構文)を選んだ方は、用意しておいた構文から適切なものを選択して記述します。見込生産のメリットを最大限に活かし、同時に受注生産の要素もうまく組み合わせて試験に臨むことで、よりスマートに合格を目指せます。結論から決めつけるか解答のパターンを用意するかは二択することができ、自分に合った対策を選ぶことが大切です。

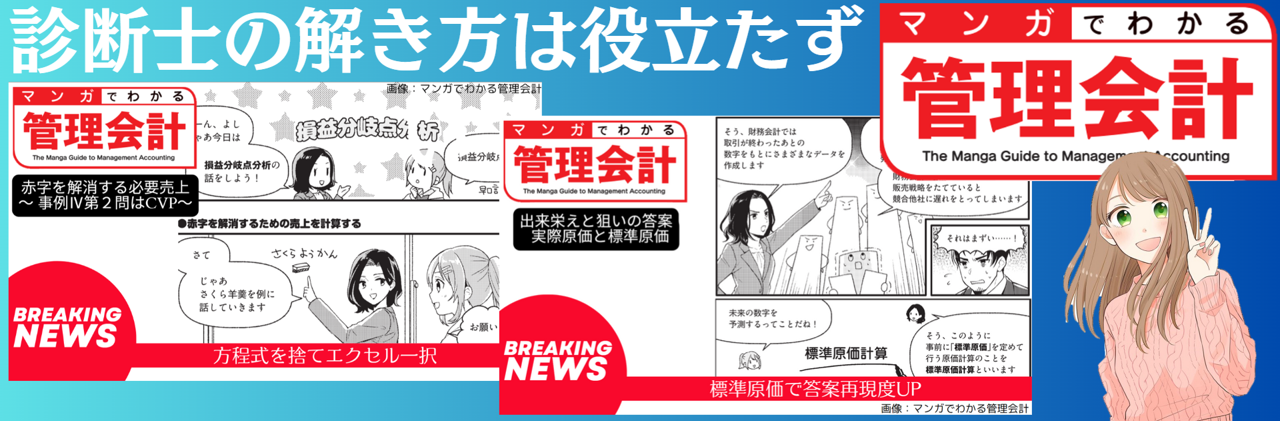

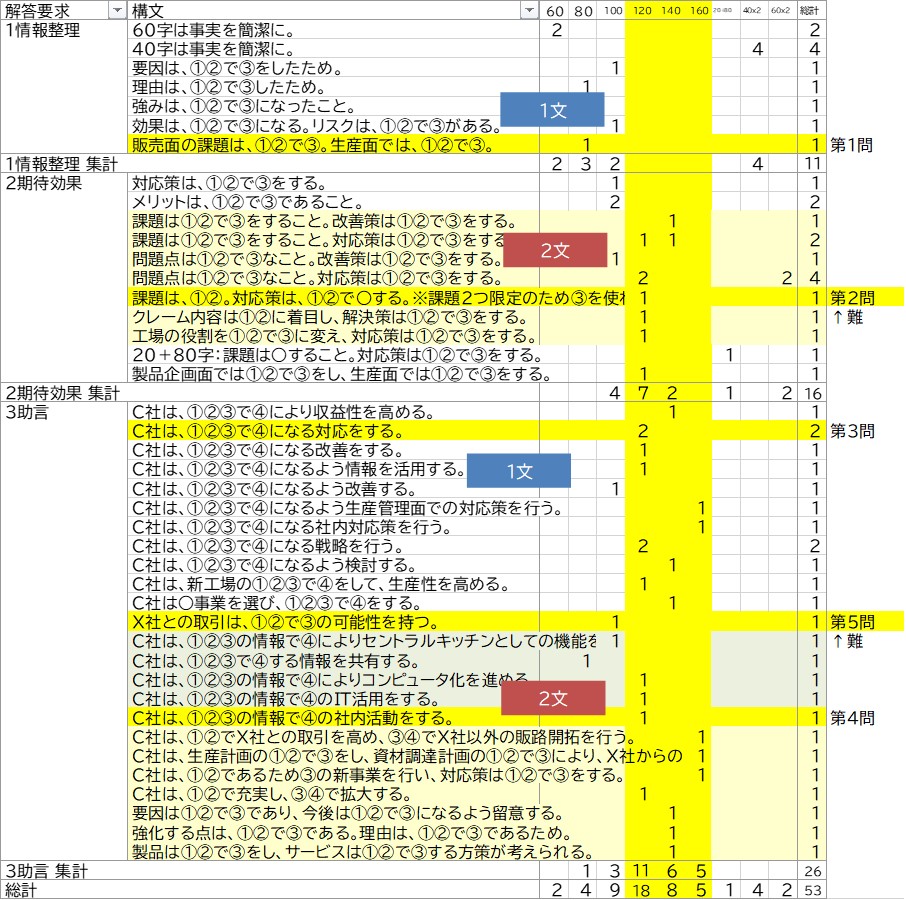

【構文★Syntax-Ⅲ】本気で解くには超難問 / 内容より読みやすさ

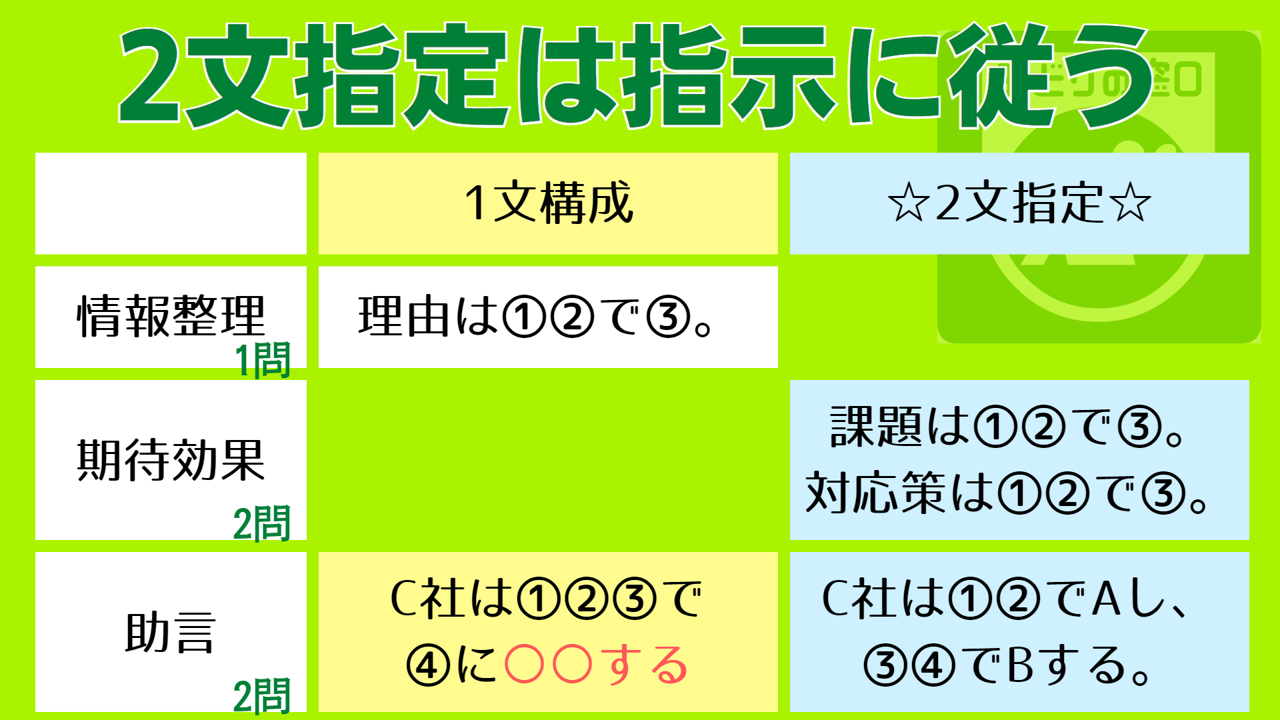

事例Ⅲの特徴は、マス目が長い。そこで安定A答案の手本を見つけたら、どの構文を使っているかに注目な。

情報整理の40字x2、60字は事実を端的に書けば良く、100字で答える時は「事例Ⅰ」と同じ構文を。

字数バランスを取ると読みやすいので、120字ならまず60x2に分割し、60字に①②で③の因果を入れる。ふぞろい流並列列挙は厳禁。

読みやすさで最大の点差がつき、設問文→文尾コピペにチートを発動するのがこの構文。騙されたと思って、過去の高スコア答案を参照すること。

構文②(期待効果)と似ているが、助言は事実→事実→推論で書きたいので、書き出しを「C社は」に揃え、文尾のABに期待効果を入れて締める。

今日のまとめ

80分で60点を取る想定読みに欠かせないのが「設問解釈」。マス目の書き方を先に決めてしまう「構文★Syntax」を加え、解答時短を加速します。

事例Ⅲ難化の狙いはベテ除け

①ベテを落とすための難化である以上ベテやベテ専スクールの誇張は全て無視し、②前年好スコア答案を入手してどの構文を使うかを知り、③因果関係を示すテンプレ使用でスコアは作文次第に。(100字)

事例Ⅲにおける良解説のほぼすべてが、製造業には無縁の人たち。Ⅲの加点方針は現場経験などより、わかりやすくキレイな答案=作文力が高いことです。