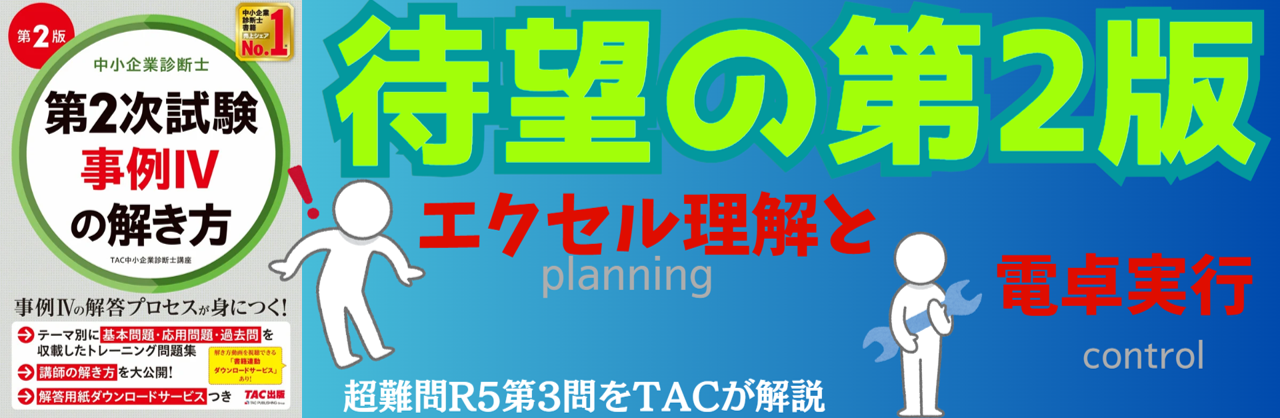

人類では解けないとされたR5第3問NPVを、なんとTACが見開き2ページで解説(P.122)。そしてエクセルを使って型を身に付け、電卓で実行すればスラスラ解けた。「事例Ⅳ」の全く新たな1ページが刻まれました。

economics

■■ここからテンプレ■■

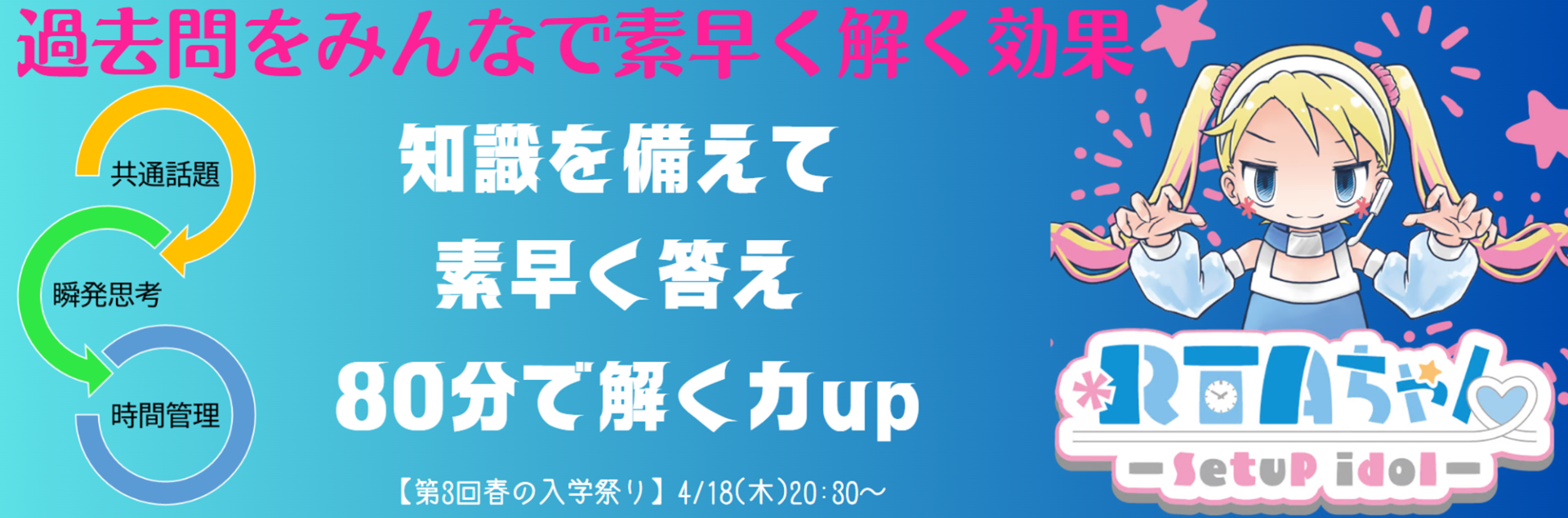

ベテやふぞが過去問の答を必死に覚えてその小さなオツムを固くする隣で、柔軟な話題にさっと答えてタイムマネジメント力をダダ上げする【過去問RTA】。世間の誰も気づかぬ内に、今年R6の「2次」対策は既に春爛漫の満開モードです。

-