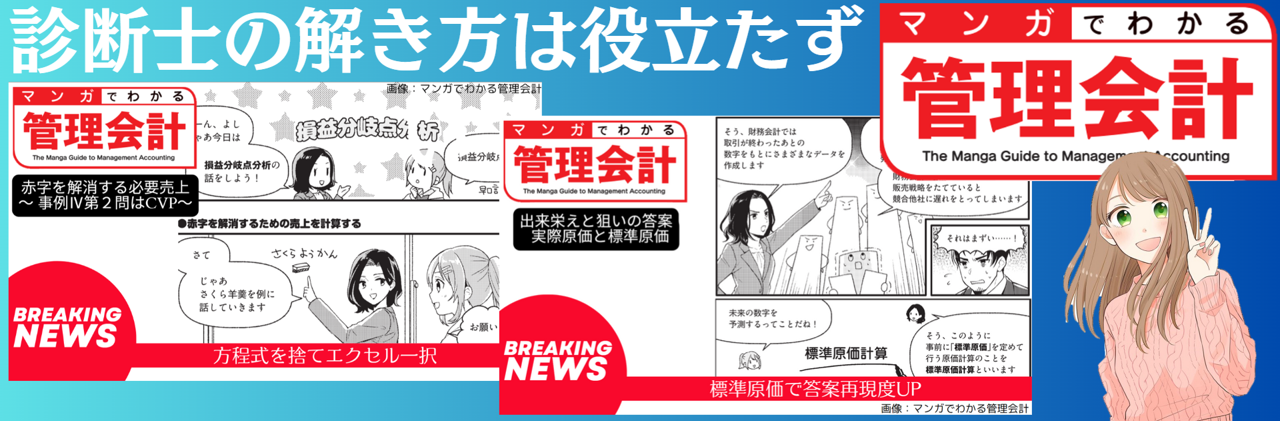

おベテの暇つぶしの道具に使われ、世間の役立たずどころかノロマ扱いでしかない、診断士Ⅳ固有の電卓パチパチ勉。その真逆で「Ⅳ」CVP~NPVを猫でも得意化するのが、今回のGW特集5回シリーズ「マンガでわかる管理会計」です。

economics

■■ここからテンプレ■■

ベテやふぞが過去問の答を必死に覚えてその小さなオツムを固くする隣で、柔軟な話題にさっと答えてタイムマネジメント力をダダ上げする【過去問RTA】。世間の誰も気づかぬ内に、今年R6の「2次」対策は既に春爛漫の満開モードです。

-