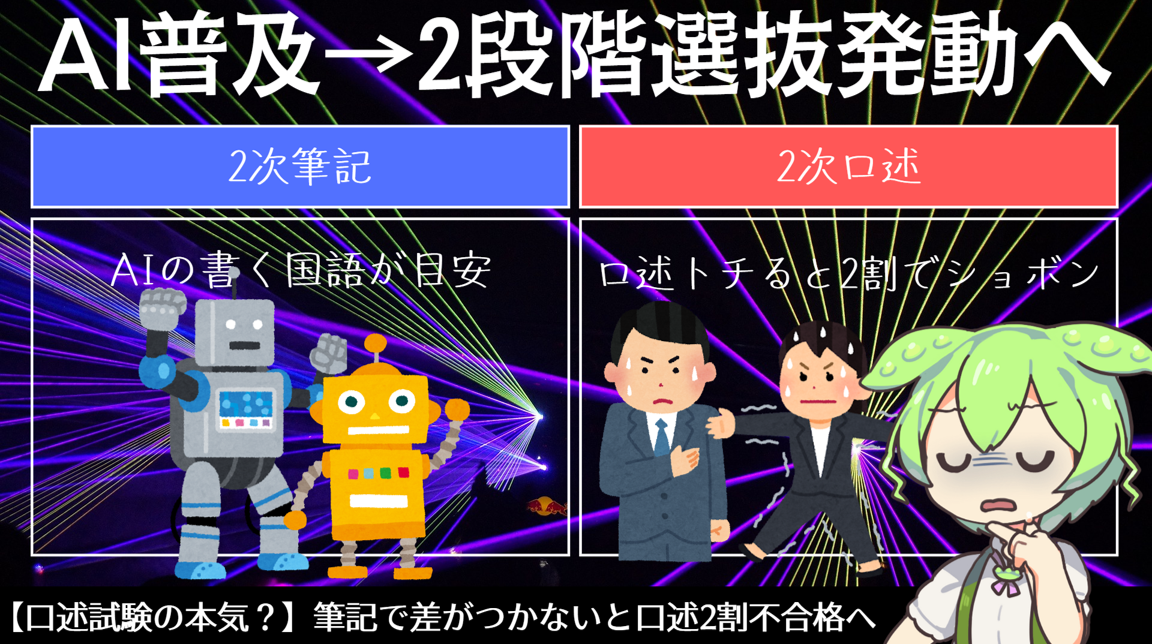

おぉ、それはお目が高い。ネットで噂のAIが本稼働すると主催側はそこに備えた手を打ち、その候補の1つが口述によるふるい落としです。

噂のAI=ChatGPTが世界・教育界・資格試験に与える影響(by日本テレビ)

ChatGPTを知ろうと動画を探すとたっぷり51分も。忙しいあなたのために、要旨を10個抜き書きしました。

AIがこれから及ぼす影響10選(日テレ予測)

①与えた影響は世界的

②要約や論述が得意

③次に来る言葉を予測し、自然に並べる

④学生の試験では禁止の動きが

⑤記述試験で判定できない点は口述させる

⑥非差別、リベラルで中立的な言い回し

⑦一方で間違いも多い

⑧入力した文章は学習される(個人情報を入れない)

⑨新しいサービスを生み出す可能性

⑩対話型AIを使うスキルが問われる

R5予測:AI国語をお手本に、答案レベルが急上昇へ

過去に何度言われても、おこちゃまノウハウ勢のノイズにかき消されたキレイな国語。ところがChatGPT様のご意見は、隣の誰より中立公正です。

訊かれたことには素直に答え、ですます調で丁寧な日本語を使います。そうすることで、相手に対する敬意を示し、信頼関係を築くことができます。また、自分が知らないことや、違う考え方を持つ人と接することで、新しい視野が広がります。前向きな気持ちで、次に挑戦することができるよう、常に自分自身を成長させるために、学ぶ姿勢を忘れずにいたいですね。

素直に答えることで信頼される理由は、相手に対して正直であることを示すからです。素直に答えることで、相手は自分に対して誠実であると感じ、信頼感を抱くことができます。また、相手とのコミュニケーションがスムーズに進み、誤解やトラブルが生じることを避けることができます。そのため、素直に答えることは、信頼関係を築く上で非常に重要なポイントとなります。

素直でない答えをすると、相手に対して信頼されなくなる可能性があります。例えば、相手が自分に質問をしているのに、素直でない答えを返すと、相手は自分に対して嘘をついていると感じることがあります。そのため、信頼感が損なわれ、コミュニケーションの円滑さも失われてしまうことがあります。素直でない答えを返すことは、信頼関係を損なうだけでなく、問題を引き起こす可能性もあるため、避けるべきです。

日本語には敬意表現があり、敬意を示す言葉遣いを使うことで、相手に対する尊敬や感謝を表現することができます。ですます調はその敬意表現の一つであり、ですます調を使うことで、話し手が相手に対して敬意を持っていることが伝わり、聞き手はそれを受け止めて、話し手の言葉遣いがキレイだと感じることがあります。また、ですます調は、日本語の正式な文書やビジネスの場でも使われることが多いため、そのような場面での言葉遣いとしても一般的です。

大学教員に口語調やタメ口の文章が嫌われる理由として、以下のようなものが挙げられます。そして大学教員には敬語や正式な文章表現を用いた方が好ましいとされています。

- 社会人としてのマナーとしての不適切さ:大学は社会人としての教育機関であり、教員は学生に対して社会人としてのマナーを教えることも含まれます。そのため、口語調やタメ口の文章は、社会人としてのマナーとして不適切であるとされています。

- 学術的な文章としての不適切さ:大学で行われる研究や学術的な論文は、専門的な知識や技術を要するものであり、その文章表現にも厳格なルールがあります。口語調やタメ口の文章は、そのような学術的な文章としては不適切であり、読み手に不快感を与えることがあります。

- 敬意の欠如:大学教員は、学生に対して教育や指導を行う立場にあります。そのため、口語調やタメ口の文章は、相手に対する敬意を欠いていると受け取られることがあります。

ふぞろいを使うと2割で受かるが、社会人としてのマナー、敬意を欠くうえ、学術文章として不適と、ChatGPT様が教えてくれました。

ChatGPTは大量のデータを学習し、その中から適切な回答を生成することができます。そのため、自分自身が知らなかった情報や知識を得ることができ、それによって視野が広がる効果があると言えます。

また、ChatGPTは様々なトピックや分野に対応しているため、自分が興味を持っている分野や専門分野に関する情報も得ることができます。さらに、ChatGPTとの会話を通じて、自分自身の考え方や知識の不足を発見することもできます。

そのため、ChatGPTを使うことで、自分自身の成長や学びにつながることが期待できます。

自分自身を成長させ、新しいことに挑戦することがプラス評価される理由は、以下の通りです。

- 新しいことを学ぶことができるため、知識やスキルの向上が期待できる。

- 挑戦することで、失敗やミスを経験することがありますが、それを乗り越えた先に成功が待っている可能性があります。成功体験は、自信をつけることにつながります。

- 新しいことに挑戦することで、自分自身の可能性を広げることができます。自分が思っていた以上にできることがあるかもしれませんし、新しい分野に興味を持ってそこで活躍することができるかもしれません。

- 新しいことに挑戦することで、自分自身の成長や進化を実感することができます。それは、自分自身を鼓舞する力になります。

- 挑戦した結果、自分自身にとって良い方向に進んだ場合、周囲からも評価されやすくなる傾向があります。これは、自分自身のプラス評価につながります。

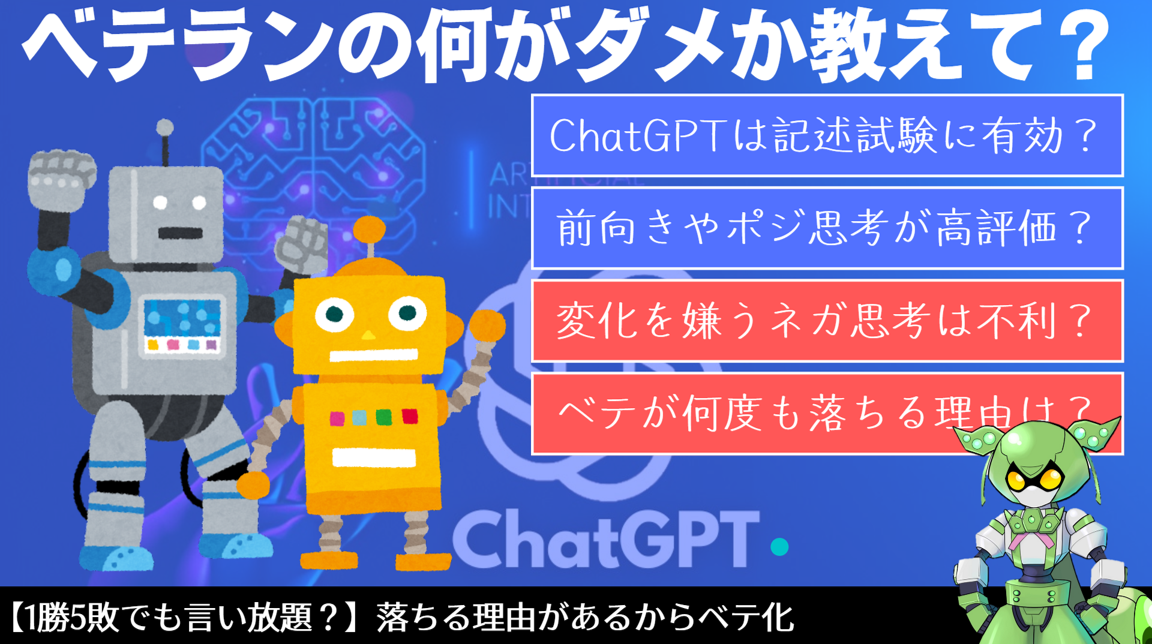

自分自身に閉じこもったり、変化を嫌う人が少なくない理由は、不安や恐れ、自信の欠如などが挙げられます。その不安感を解消するために、自分の行動を変えずに、古いやり方を繰り返すことを、資格試験の世界では「ベテラン病」と呼びます。ベテラン病に陥ると、自分自身の成長を阻害するだけでなく、チーム全体の成長も妨げることになります。ですので、ベテランであっても、新しいことに挑戦する姿勢を持ち続け、変化に適応していくことが重要です。

ベテランと呼ばれる方たちが何度も試験に落ちる理由は、以下の通り複数あります。しかし、過去の失敗から学び、新しいアプローチを試みたり、不安や焦りを取り除くためにリラックスする時間を持ったりすることで、試験に合格することができる場合もあります。

1つ目は、やり方に固執してしまうことです。過去に自分がやっていた勉強法やアプローチ方法に固執しすぎると、新しいアイデアや情報を取り入れることができず、試験に受かるために必要なスキルや知識が不足することがあります。

2つ目は、焦りや不安から来る過度な試験対策です。あまりにも必死になって過度な試験対策をしすぎると、むしろ集中力や理解力が低下することがあります。また、過度な試験対策で疲れやストレスがたまり、精神的に不安定になることもあります。

3つ目は、過去の失敗に引きずられてしまうことです。試験に何度も落ちると、自信が失われたり、失敗への恐怖心が強くなったりすることがあります。このような状態になると、次に挑戦することが難しくなります。

そのようなベテランが合格すると、自分の古いやり方こそが正しいという自信を持ってしまうことがあります。そのため、周りに自分のやり方を押し付けたり、新しいアプローチに対して否定的な態度を取ったりすることがあります。そこで、世の中は常に変化しているため、新しいアイデアや技術を取り入れることが重要であることを理解する必要があります。

今日のまとめ

こらこら、口述で緊張するなど、自分をよく見せようとすぐ似顔絵で盛る間抜けに限定。そうでなく噂のAIに負けない素直な答を選べば、筆記も口述も楽々通過です。